a cura di Cornelio Galas

Non mi è mai garbata la festa (“la giornata”, precisa giustamente sul blog l’amica Franca Bazzanella) dell’Otto marzo, quella delle donne. Non so precsiamente perché. Di certo non per maschilismo. Piuttosto per il fatto che – mi pare – quella giornata particolare si è trasformata sempre di più nella “sagra” della mimosa, dell’ipocrisia (questa tutta maschile), dell’unico appuntamento con un tema (la donna) che in realtà tira in ballo un universo non ancora del tutto capito, compreso.

Insomma me li vedo quegli uomini che poi magari hanno ammazzato per gelosia o altri motivi le loro fidanzate, spose, compagne. Con la mimosa in mano l’8 marzo: “Tieni, per la tua festa …”. Ma veniamo al dunque.

Mi è capitato per caso di leggere una tesi di laurea (Università Ca’ Foscari di Venezia – Facoltà di Lettere e Filosofia) sul tema: “La donna nel fascismo tra segregazione e mobilitazione”. Laureanda (anno 2000-2001): Francesca Delle Vedove.

E chissà perché, mi è venuta in mente mia nonna, più che mia madre. Ve ne propongo alcuni passi, in varie puntate. Non per “riflettere” come si usa dire. Ma per cercare di capire da dove (noi maschi soprattutto) veniamo. Quali “culture” hanno forgiato – a cascata, in senso genealogico e genetico magari) il nostro rapporto con le donne. Non se ne viene fuori bene. E un quintale di mimose tra poche settimane non basterebbero …

INTRODUZIONE

di Francesca Delle Vedove

La storiografia italiana e non, si è occupata a lungo del periodo fascista in Italia, spesso ponendo al centro della riflessione la problematica del consenso. Sono stati studiati con attenzione i vari aspetti della cosiddetta “fabbrica del consenso”, analizzati i meccanismi predisposti e utilizzati dal fascismo, distinti i vari livelli socio-culturali sui quali agivano, così come lo è stata la risposta data dagli italiani.

Questo lavoro vuole essere ancora più dettagliato e settoriale, perché si occuperà di una parte specifica del popolo italiano che nel fascismo ha giocato un ruolo non così secondario come si potrebbe pensare, anzi: le masse femminili. Uso questo termine perché aiuta a comprendere la vastità della partecipazione, sia a favore sia contro, delle donne al fenomeno fascista.

L’interesse stesso del regime verso le donne ebbe una considerevole ampiezza, che si manifestò a livello ideologico con la costruzione di un modello femminile dominante, e attraverso una riorganizzazione della vita delle donne in termini pratici.

Se per gran parte della storia dell’occidente europeo, è la categoria dell’assenza a costituire il metro di giudizio dell’analisi storica della donna, esclusa dalla partecipazione alla vita politica e sociale, perché relegata alla dimensione del privato, per comprendere la condizione della donna italiana nel ventennio fascista, mi sembra, paradossalmente, necessario abbandonare, almeno in parte, la categoria dell’assenza.

E’ ampiamente dimostrato che il fascismo ha negato alla donna numerosi diritti civili e politici, fissandola nei ruoli tradizionali di madre e di sposa, ma allo stesso tempo bisogna considerare che il regime l’ha chiamata alla partecipazione attiva nel perseguimento dei propri obiettivi generali.

Nel periodo pre-fascista, la questione femminile aveva sollevato grande interesse nelle file del movimento socialista italiano che, nonostante presentasse delle posizioni diverse al suo interno fra i più rivoluzionari e i riformisti, si occupava dell’emancipazione della donna.

La questione del lavoro femminile, della parità dei salari e del diritto di suffragio universale erano punti centrali all’interno del programma politico del socialismo internazionale, che nel contempo scorgeva nel femminismo non legato al movimento operaio, una forza disgregante a discapito della società borghese.

Ma il movimento liberale non diede al femminismo, per ovvi motivi, la stessa attenzione. Anzi, alla luce della difficile situazione politicoeconomica dell’Italia dopo la Grande Guerra, la questione del lavoro femminile venne velocemente liquidata auspicando un ritorno a casa delle donne lavoratrici, affinché lasciassero il posto agli uomini di ritorno dal fronte.

Ma, come ha rilevato Franca Pieroni Bortolotti, che a lungo si è occupata del femminismo italiano, il prezzo pagato dai governi democratici per la mancata attenzione verso le problematiche femminili, è stato alto:

“infatti, di lì a poco, in Italia sarebbe stato il fascismo, la controrivoluzione, a utilizzare il femminismo per disgregare la democrazia italiana: prima, conquistando dall’interno, attraverso i gruppi nazionalisti, le società femminili; poi, passando al loro scioglimento, quando esse rifiutavano il protettorato fascista”.

Si può dunque considerare un “merito” del fascismo l’aver costruito, a suo modo, un saldo rapporto fra donna e politica, donna e nazione, donna e patria, ed aver elaborato per lei un progetto politico che ridefinisse i suoi spazi privati e pubblici, allo scopo di creare una coscienza politica che desse il proprio consenso al costituirsi del regime.

Proprio il Duce, con la sua politica mirata al femminile, può essere considerato lo stratega del legame donna-fascismo. Il suo progetto politico mirò alla formazione di una “nuova italiana”, la donna fascista, attraverso un cambiamento coatto della sua dimensione quotidiana che coinvolse sia gli aspetti più intimi e personali, quali la gestione del corpo e della sessualità, sia la sua formazione e l’inserimento sociale.

Con lunghe liturgie politiche e cerimoniali quasi mistici da Palazzo Venezia, Mussolini riuscì a conquistare le masse femminili per un lungo periodo, promettendo loro una nuova e più dignitosa collocazione nella società fascista.

A differenza dei precedenti governi liberali o liberaldemocratici, la dittatura fascista comprese bene l’importanza politico-sociale delle donne, il valore del loro consenso e del loro appoggio per poter realizzare il sogno fascista.

L’analisi storica del rapporto donna-fascismo, tuttavia, non è semplice, poiché non si presenta né lineare né privo di contraddizioni, ma si trasforma secondo le esigenze politiche e gli obiettivi contingenti da raggiungere. Gli stessi modelli femminili imposti dal regime sono complessi e articolati, così come lo è la risposta delle donne e il loro consenso.

In un primo momento si chiese alla donna italiana di essere una madre prolifera ed una sposa consenziente, l’angelo del focolare e un’attenta domestica, ruoli da sempre considerati come prerogative naturali della donna. Successivamente il regime la chiamò alla partecipazione attiva, alle adunate e alle marce, le chiese di lavorare per la costruzione della Grande Nazione.

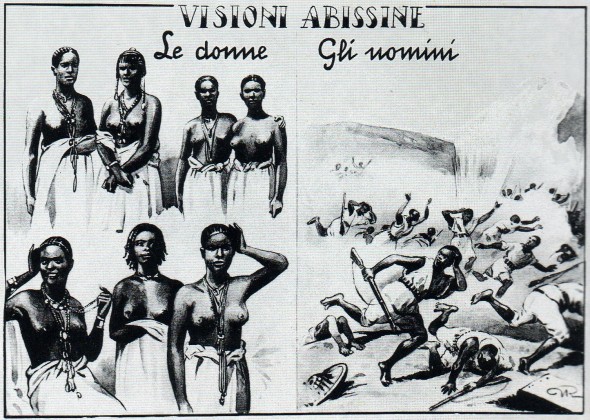

Il governo allora costituì i Fasci Femminili, il dopolavoro e le organizzazioni sportive, dove le donne, sotto lo stretto controllo della gerarchia maschile, svolsero funzioni assistenziali e svilupparono una coscienza di razza che servì, a distanza di pochi anni, da substrato ideologico per la politica coloniale.

Il fascismo femminile rivela delle caratteristiche molto simili al fascismo maschile: anch’esso fu un fenomeno principalmente urbano e interessò in prevalenza la media e la piccola borghesia. Aderirono subito al fascismo le donne giovani e delle città, perché, paradossalmente, più vicine all’ondata emancipazionista proveniente dall’Europa.

Le fasciste della prima ora, in prevalenza provenienti da ceti medio – alti o aristocratici, videro nel nuovo progetto fascista una possibile risposta al vuoto e alle delusioni lasciate in eredità dal socialismo riformista o dal liberalismo. L’adesione di queste donne, diverse per provenienza sociale, per idee ed esperienze politiche, non implicava necessariamente una integrale approvazione verso il fascismo, inteso come movimento politico.

Questa composizione variegata fu molto utile al fascismo sia nel breve che nel lungo periodo, in quanto esso sfruttò abilmente l’intelligenza, la passione e l’eccentricità di queste donne per diffondere nuovi messaggi e nuove promesse, poi svanite, in ambienti differenti sia per posizione geografica che per concezione politica.

Fin dal raduno dei primi gruppi a piazza San Sepolcro a Milano, il fascismo si mostrò camaleontico, adattando il suo programma ai potenziali alleati e ai rapidissimi cambiamenti della situazione politica del primo dopoguerra.

Negli anni ’19-’20 si fece carico delle richieste avanzate dalle donne, assumendo delle posizioni “rivoluzionarie” che ebbero breve durata; appena un anno dopo il fascismo manifestava la sua natura, parallelamente alla trasformazione del movimento in partito e poi in regime.

La questione del diritto al voto delle donne è esemplare: essa mette in luce le chiare posizioni antifemminili del partito fascista, e contemporaneamente la necessità, per esso, di ottenere una sicura adesione e una larga fiducia da parte delle donne.

E’ proprio la problematica del consenso femminile a costituire il nodo centrale di questa ricerca. Ci fu un’adesione convinta delle donne al fascismo? Fu essa compatta? Ed inoltre, si può affermare che le masse femminili risposero in modo univoco alle richieste della dittatura?

Questo lavoro tenterà di dare alcune risposte, analizzando i cambiamenti richiesti e imposti alla donna, sia nella sfera privata che in quella pubblica, negli anni del consolidamento della dittatura fascista.

E, per farlo, si muoverà in una duplice direzione: quella ideologica – culturale attraverso lo studio dei modelli femminili proposti dal regime e dalla cultura contemporanea, e quella pratica, esaminando gli interventi politici compiuti dal fascismo in questo campo.

L’ultima sezione è dedicata alla stampa femminile sotto il fascismo, e in particolare a quell’insieme di periodici che riuscirono a mantenere una certa autonomia e anzi si mostrarono spesso in contraddizione con le linee di partito.

Sono consapevole che questa ricerca esula in un certo senso, dalla direzione data al mio lavoro che intende descrivere i meccanismi “di chiamata e di emarginazione” che hanno caratterizzato il rapporto fra la componente femminile e la dittatura fascista. Ma, nel corso della raccolta del materiale bibliografico, la necessità di aprire una finestra sulla stampa femminile è divenuta sempre più insistente.

Infatti, alcune riviste del ventennio che, è da sottolineare, non appartengono alla stampa antifascista, testimoniano la presenza di modelli femminili alternativi agli schemi mussoliniani, creati dalle donne stesse e che nelle donne italiane fecero presa.

La scelta di evadere esprime in molti casi il significato di una vera e propria rottura con il diktat fascista, soprattutto per quelle donne schierate in prima linea in difesa della questione femminile. Per tutte le altre donne italiane, leggere, rispondere e aderire a ciò che le riviste promulgavano, costituì una forma di dissenso coraggiosa.

LA DONNA NEL PRIVATO:

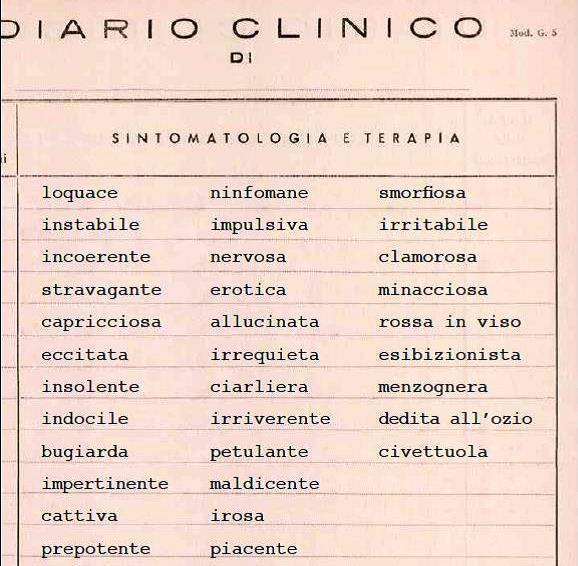

L’INFERIORITA’ NATURALE DELLA DONNA

Per costruire la propria ideologia politica e sociale della donna, il fascismo italiano attinge ad una lunga tradizione misogina, consolidatasi a lungo nei secoli. Già nel mondo greco è presente una forte componente ideologico – politica antifemminile, ed è proprio nel pensiero di Aristotele che si può trovare una lontana traccia illuminante della misoginia presente nella storia occidentale.

Nella società teorizzata da Aristotele, le condizioni del barbaro, dello schiavo e della donna sono equiparate, in quanto tutte condizioni di inferiorità sociale che il filosofo greco interpretò come inferiorità, sia fisica che morale, causata da leggi naturali .

Senza tornare a ritroso fino al pensiero aristotelico, è interessante vedere come nei due secoli appena trascorsi il pensiero anti-femminile si sia ampiamente strutturato e consolidato.

Gli anni che intercorrono fra la seconda metà dell’800 ed il primo ventennio del novecento costituiscono l’apice di tutta la cultura misogina che trova il maggiore contributo nel pensiero positivista.

E’ in prevalenza nella cultura positivista che si può riscontrare un “vivo” interesse per la condizione della donna e per l’analisi delle sue supposte inclinazioni naturali.

Il tema della “natura” della donna e della sua eventuale superiorità o inferiorità, è stato per oltre un secolo il centro di accesi dibattiti che hanno interessano tutte le discipline, dalla filosofia alla medicina, dalla giurisprudenza alle nuove scienze sociologiche.

Come aveva già sottolineato Engels in “Origine della famiglia”, il motivo di questa attenzione verso il femminile, era stata l’entrata delle donne nel mondo del lavoro salariato e della produzione di merci.

Il processo di industrializzazione aveva chiamato le donne ad un ruolo più attivo nella realtà sociale ed economica; si presentava dunque per l’uomo, il pericolo di un nuovo equilibrio sociale. Inoltre l’entrata nel mondo del lavoro aveva accelerato nelle donne la consapevolezza della propria condizione di disparità economico-giuridica rispetto all’uomo e la costruzione di una propria coscienza politica .

Per riportare la donna alla sua storica condizione di sudditanza all’uomo, malgrado innovazioni di tale portata, divenne necessario ed inevitabile costruire delle teorie “scientifiche” sull’inferiorità femminile.

Si inseriscono in questo contesto le voci di Moebius e di Weininger, di Lombroso e Ferrero, seguiti dopo alcuni decenni dalle teorizzazioni evoliane: tutti si appellano ad una inferiorità scientificamente constatata della donna rispetto all’uomo, per legittimare il potere dell’uno e la subordinazione dell’altra.

La donna è fisiologicamente deficiente, la sua natura manca di qualcosa: è questo il verdetto finale dell’indagine positiva. Moebius, filosofo e medico tedesco, dichiara esplicitamente che “resta completamente dimostrato che, nella donna, sono meno sviluppate che nell’uomo porzioni del cervello, le quali sono della massima importanza per la vita psichica, quali le circonvoluzioni del lobo frontale e temporale, e che questa differenza esiste fin dalla nascita”.

Questo confronto craniometrico porta automaticamente a concludere che la donna è in una condizione di inferiorità, mai letta in chiave di diversità. Ma ha senso parlare di “indagine positiva”?

Può essere considerata scientifica un’indagine che parte dalla realtà oggettiva dei fatti, in questo caso la diversità di condizioni fra uomo e donna, per giungere poi ad eleggere come norma uno dei due termini, l’uomo, e come anormale l’altro, la donna, solo in nome della suddetta diversità? Eppure Moebius non è il solo a percorrere questa strada.

Anche due italiani, lo psichiatra Cesare Lombroso e lo storico Guglielmo Ferrero, hanno dimostrato scientificamente che la sensibilità cutanea al dolore è minore nella donna, e che questo non dipende dalla minore acuità del senso, ma da un’inferiore reazione psichica a stimoli intensi.

Esistono per Ferrero e Lombroso tre tipi di donna: la donna delinquente, la prostituta e la donna normale, ma tutti e tre sono biologicamente inferiori all’uomo. Il cervello femminile pesa molto meno di quello maschile, le donne inoltre sono dotate solo della funzione materna e sono più inclini alla crudeltà e alle bugie.

Queste tesi non escono mai dal cliché della continua contrapposizione fra i due sessi, rimangono sempre chiuse in uno scontro uomo-donna che porta alla prevaricazione dell’uno sull’altra o semplicemente all’eliminazione dell’altra; sembra esser impossibile una lettura in termini di differenza e complementarità.

La donna è intellettualmente inferiore all’uomo ed è spinta alla maternità da leggi puramente naturali. Come afferma Weininger, “il momento supremo della vita della donna è quello in cui si palesa il suo essere primigenio, il suo piacere elementare, è il punto in cui si sente scorrere in lei, il seme maschile: allora abbraccia l’uomo selvaggiamente e lo stringe a sé; è il piacere supremo della passività… la materia che appunto viene formata e non vuole abbandonare la forma ma tenerla eternamente a sé legata”.

Anni dopo lo stesso Evola, uno dei principali ideologi della dottrina fascista, riprenderà le tesi di Weininger sulla mancanza di memoria, logica ed etica nella donna, aggiungendo che la maternità è un semplice tratto naturalistico, impersonale e istintivo dell’essere femminile, e perciò è senza alcun valore etico per donna.

Con Evola cadono i paradigmi weiningeriani di donna-madre e donna-amante; entrambi, infatti, sono accomunati “da un sentimento di vuoto ansioso se non ha un uomo. I fatti sociali e perfino economici che spesso sembrano costituire il fondamento di questa sensazione, in realtà sono solo circostanze propiziatorie e non determinanti”.

L’argomento biologistico, cioè quell’ideologia che si basa sui caratteri fisiologici e naturali per comprendere le manifestazioni umane, è un tratto comune a questi pensatori, sia pure, in Evola, con una serie di “complicazioni“.

Essi tentano di giustificare scientificamente lo stato di soggezione economica, sociale e giuridica della donna con argomenti “naturali” anziché di tipo storico – sociologico.

La differenza biologica diviene così il mezzo più adatto, in quanto “naturale”, per legittimare l’ordine sociale gerarchico sulla base dell’idea che l’ineguaglianza tra uomo e donna è voluta dalla natura.

Ma non ci si ferma qui, specie in Evola, in cui l’uomo e la donna non sono più entità naturali, ma sono stati trasformati in entità simboliche: l’uno a rappresentare il principio della ragione e della necessità al potere, l’altra il principio della debolezza, della inferiorità e dunque della necessaria sottomissione.

L’INFLUENZA DELLA CULTURA CATTOLICA

L’ideologia fascista della donna ha assunto, tatticamente, anche elementi tipici della concezione femminile cattolica, trovando in essa un ampio terreno d’incontro. Il fascismo non perse l’occasione di fondere la sua linea politica antifemminile con le posizioni più conservatrici e discriminatorie della Chiesa, storicamente impegnata nella definizione, o meglio limitazione, del ruolo della donna all’interno della società e sostenitrice del modello familiare patriarcale.

Il binomio “moglie e madre”, promulgato da entrambi, non rappresentava l’unico terreno ideale su cui si incontravano fascismo e cattolicesimo; si trattava piuttosto di un insieme di convinzioni e pregiudizi, i cui aspetti più evidenti erano rappresentati dalla lotta per l’espulsione della donna dal lavoro salariato, per la condanna al lavoro extra-domestico e per il primato dell’ideologia “della casalinga”.

Infine, ma non ultimo, il regime e la Chiesa si imponevano nella gestione del “tempo libero” delle donne, attraverso una serie di organizzazioni e associazioni che si moltiplicarono a partire dagli anni venti.

L’esaltazione della maternità e della femminilità, la funzione della donna di educatrice della prole, la lotta contro la “modernizzazione” che si intrecciava con la condanna dei movimenti emancipazionisti, il pregiudizio verso quell’attivismo politico troppo spiccato e il sospetto verso le nuove mode femminile: era su queste tematiche che il pensiero cattolico e quello fascista trovavano ampi punti di convergenza.

Su alcuni temi, ancor più specifici, questa convergenza rafforzava le reciproche posizioni, come avveniva ad esempio per la famiglia e la difesa delle sue tradizioni, che costituivano lo storico asse ideologico – politico del cattolicesimo.

Il Concilio Vaticano Primo, indetto da Pio IX il 18 luglio del 1870, segna un nuovo periodo della storia del cattolicesimo che coincide con l’aumento del potere ecclesiastico in campo civile: la dottrina della Chiesa cattolica diventa un concreto progetto sociale e politico.

Nelle encicliche “Quanta cura” e “Quod Apostolici Numeris” emesse rispettivamente l’8 dicembre 1864 da Pio IX e il 28 dicembre 1878 da Leone XIII, si elencavano quelle dottrine liberali che il Vaticano riteneva, in opposizione alla religione, causa prima del processo di smantellamento della famiglia cattolica in nome della nuova famiglia borghese.

Il Concilio si poneva in opposizione al processo di modernizzazione e presentava i propri deliberati come un programma di rinnovamento sociale, con la pretesa di costruire una Nuova Società Cristiana con a capo il Papa, autorità principale della Chiesa e della società civile. In questo modo la separazione fra società e stato, così come concepita dal mondo liberale, veniva eliminata: la Chiesa diventava – ai propri occhi – l’unica autorità riconosciuta, temporale e spirituale insieme.

La Chiesa poteva dunque iniziare un programma di rigenerazione morale attraverso la formazione di ben distinte identità di genere, affidata alle organizzazioni giovanili dell’Azione Cattolica. La formazione dell’identità di genere definiva quell’insieme dei ruoli morali attraverso i quali gli istinti individuali dovevano essere combattuti.

La morale di riferimento per il genere maschile e quello femminile non era la stessa. Per gli uomini, l’etica significava impegno civile e capacità di controllo, per le donne, invece, repressione sessuale e vocazione alla maternità. Il legame che intercorre fra repressione sessuale, maternità e moralità, è così descritto da Forster, uno dei più famosi pedagoghi cattolici della fine del XIX secolo:

“La donna non può dimostrare in modo più degno la sua superiorità ed il suo ritegno di fronte all’egoismo della passione puramente carnale, se non appunto attenendosi incrollabilmente alla forma matrimoniale consacrata.

Anzi, si può affermare che nella donna appunto la maternità, che la eleva al di sopra dell’uomo, deve riposare sopra queste garanzie del vincolo fra i due sessi, vincolo che deve essere reso più solenne coll’ intervento della religione e della tradizione; perché appunto dalla maternità la donna è messa in rapporto più vivo e profondo con l’avvenire, e in più intimo e misterioso contatto con il creatore, che non l’uomo, la cui azione è limitata al presente”.

Nelle encicliche la critica al liberalismo coincideva con la critica al materialismo, ritenuto responsabile della distruzione della famiglia cattolica. E’ proprio nel rapporto con il mondo trascendentale che si articolava ulteriormente la differenza fra l’identità femminile e l’identità maschile.

Alle donne era richiesto un rapporto privilegiato con l’ultraterreno, da trasferire poi nell’ambito della famiglia attraverso l’insegnamento dei valori spirituali.

Al contrario, gli uomini erano chiamati a rappresentare con l’impegno civile, sia nella sfera familiare che in quella sociale, il ruolo concreto e terreno della Chiesa. La donna era posta dunque, al centro del progetto cattolico e a lei era rivolto il messaggio principale della rieducazione cattolica: la donna doveva aderire ad uno stile di vita basato sulle virtù morali, diventando così la vestale della moralità cattolica.

Questa impostazione portò delle conseguenze precise a livello sociale. La donna venne spinta a inserirsi completamente nell’unico orizzonte che le competeva, quello familiare, e questo permetteva all’uomo di esercitare la piena autorità negli altri campi, ma soprattutto su lei stessa.

Dunque le caratteristiche della “donna ideale cattolica” erano il sacrificio e la capacità di sopportazione, da opporre ai valori femministi di autonomia, indipendenza, e dignità. L’ideologia del sacrificio e dell’abnegazione doveva contrassegnare la donna, la sua sessualità e la sua femminilità ne venivano inevitabilmente ridimensionate.

In questo modo le donne cattoliche diventavano le protagoniste assolute della missione moralizzatrice; ciò significava non solo far proprio un insieme di virtù e di doveri, ma soprattutto dire no a battaglie politiche quali l’estensione del diritto al voto, il divorzio e il diritto alla parità nel mondo del lavoro, tematiche escluse dal programma di rigenerazione morale della società voluto dalla Chiesa.

La femminilità non era più un problema di identità di genere, ma un programma socio-politico, presentato nella veste di missione morale. Si può affermare che il progetto politico cattolico si sposava perfettamente con le intenzioni del regime fascista che, come si vedrà in seguito, attuerà una lunga serie di provvedimenti mirati a escludere la donna dalla realtà sociale, almeno nel primo decennio della dittatura.

I Patti Lateranensi dell’11 febbraio 1929 testimoniano appunto questo “sposalizio”, che sancì una vittoria di Mussolini ed un ulteriore rafforzamento delle sue posizioni in quanto lasciava pochissimo spazio a quei settori della gerarchia ecclesiastica ostili al fascismo. Consentì inoltre al regime, di procurarsi un maggior consenso fra quelle donne cattoliche che vivevano con disagio la separazione fra Stato e Chiesa.

Se il fascismo subì l’influenza del pensiero cattolico, non si può affermare, viceversa, che l’ideologia fascista abbia inciso sulla visione cattolica, perché l’antifemminismo cattolico, così consolidato da secoli, “non ha bisogno delle teorie antifemminili fasciste, anche se a volte se ne serve”.

PSICOLOGIA MASCHILE E PSICOLOGIA FEMMINILE

[…] Il Weininger è forse l’unico autore che, in fatto di psicologia dei sessi, si è elevato di là dal piano delle esposizioni banali degli scrittori moderni che hanno affrontato l’argomento.

A lui possiamo di nuovo riferirci per alcuni altri punti essenziali. Il Weininger ha anzitutto stabilito una relazione organica fra memoria, logica ed etica in base al rapporto che tutte e tre hanno con l’ “Io trascendentale”

Ciò riguarda essenzialmente la struttura della psiche dell’uomo assoluto. L’ “essere” tende a conservare la propria unità nel mondo del divenire; sul piano psicologico, ciò si estrinseca nella memoria, la quale, nei termini di una funzione sintetica, si contrappone alla dispersione della coscienza nella molteplicità fluida e istantanea dei contenuti di essa; sul piano intellettuale, lo stesso impulso si manifesta nella logica, la quale ha per base il principio di identità A = A, e per ideale il riportare il diverso all’uno.

A tale stregua, sia la memoria che la logicità hanno un valore etico normativo, perché esprimono la resistenza dell’essere, il suo sforzo di tenersi in piedi, identico a sé, e di riaffermarsi nella corrente dei fenomeni interni e esterni.

Secondo il Weininger nella donna assoluta, essendo essa priva di “essere”, non esisterebbe né la memoria, né la logica, né l’etica; essa non conosce un imperativo logico né un imperativo etico; non conosce nemmeno la determinatezza, il decretismo e il rigore della pura funzione intellettuale del giudizio, la quale ha un carattere spiccatamente maschile.

Tutto questo va messo a punto con alcune precisazioni. Il Bergson ha fatto rilevare l’esistenza di due forme distinte di memoria, l’una “vitale”, connessa alla “durata”, cioè al fluire della esperienza vissuta (è la memoria che si lega anche al subconscio, per cui, in dati momenti, emergono inaspettatamente e involontariamente ricordi lontanissimi e, in pericolo di morte, può perfino risquadernarsi istantaneamente tutto il contenuto di un’esistenza), l’altra determinata, organizzata e dominata dalla parte intellettuale del proprio essere.

È questa seconda memoria che alla donna, per via della di lei natura “fluida” e lunare, difetta, mentre della prima può esser maggiormente dotata dell’uomo. Ma a questa memoria manca il significato etico, di cui si è sopra detto, essa procede non dalla presenza ma dalla carenza di un “Io trascendentale”.

Per quel che riguarda la logica, si debbono tener presenti due diverse assunzioni di essa. Non si tratta della logica corrente, che la donna, all’occorrenza, sa adoperare “strumentalmente” con indubbia abilità e sottigliezza, seppure in un uso non frontale ma polemico e sfuggente, da guerriglia, vicino alla sofistica.

Si tratta invece della logica come espressione di un amore per la pura verità e per la coerenza interiore, che conduce a uno stile rigoroso e impersonale di pensiero costituente, per l’uomo assoluto, una specie di imperativo interiore.

Di questa logica la donna è pressoché incapace – perché non la interessa. Le fa da surrogato l’intuitività e la sensitività, attitudini, queste, che sono legate all’elemento fluido della vita, al suo aspetto yin – in opposto alle forme precise, ferme, illuminate, apollinee (ma spesso anche aride) del vous; e del logos, del principio intellettuale maschile.

Mantiene maggiormente un valore l’affermazione del Weininger, che la donna assoluta ignora l’imperativo etico. L’etica in senso categorico, come legge interiore pura, staccata da ogni riferimento empirico, eudemonistico, sensibile, sentimentale e personale, la donna, in quanto donna, la ignorerà sempre.

Tutto ciò che in una donna può avere carattere etico è indistinguibile dall’istinto, dal sentimento e dalla sessualità: dalla “vita”. Non ha relazione col puro “essere”.

Così presenta quasi sempre un carattere naturalistico, ovvero è sublimazione di un contenuto naturalistico, come vedremo parlando dell’etica tradizionale della madre e della amante. Per tutto il resto, non vi è da parlare di eticità, ma al massimo di moralità: è, nella donna, cosa di superficie, recepita dal mondo dell’uomo, spesso soltanto cosa conformistica.

È quel che si deve pensare, ad esempio, delle idee femminili circa l’onore e la “virtù”, e per molte altre dell’etica sociale, la quale non è etica vera, ma semplice costume (della donna demetrica quale custode del costume, si è già detto).

La donna può anche apprezzare nell’uomo alcune qualità aventi valore etico: di rado la giustizia, ma spesso l’eroismo, la forza di decisione e di comando, in certi casi perfino una disposizione ascetica, tuttavia vede assai superficialmente chi non si accorge che il riconoscimento femminile non verte sull’elemento etico intrinseco di codesti comportamenti, ma piuttosto su qualcosa di essi che si traduce in qualità personali sessualmente attrattive in un dato uomo. In altri termini, tali qualità non parlano alla eticità, bensì alla sessualità della donna.

LA DONNA COME MADRE E LA DONNA COME AMANTE

[…]Di nuovo, al Weininger si deve una classica descrizione tipologico -esistenziale di queste due possibilità fondamentali della femminilità. Solo che, come nel complesso di tutto quanto questo autore dice sulla donna, così pure in tale caratterizzazione bisogna separare alcune distorsioni derivanti da un suo inconscio complesso misogino a base quasi puritana.

È nella “prostituzione” che, infatti, il Weininger vede la possibilità femminile basale opposta a quella materna, cosa che va a dare un significato peggiorativo e degradato a tale possibilità.

Fondamentalmente, è invece del tipo puro della amante, e della corrispondente vocazione muliebre, che si tratta, la prostituzione professionale non entrando in questione se non in via molto subordinata e condizionata, perché essa può essere anche imposta da certe situazioni ambientali, economiche e sociali senza corrispondere a nessuna disposizione interna.

Al massimo, qui si potrebbe parlare del tipo dell’etèra antica o orientale: ovvero della donna “dionisiaca”. Che fra l’attitudine veramente afroditica della donna e quella materna esista un’antitesi, un antagonismo, è cosa che ogni vero uomo avverte immediatamente.

Nel loro fondamento ontologico i due opposti tipi si riconnettono ai due stati principali della “materia prima”, al suo stato puro, dinamicamente informe, e al suo stato di forza-vita legata ad una forma, orientata verso una forma, nutritrice di una forma. Messo in chiaro questo punto, la caratterizzazione differenziale del Weininger è esatta: è il rapporto con la procreazione e col figlio a distinguere i due opposti tipi.

Il tipo “madre” cerca l’uomo pel bambino, il tipo “amante” lo cerca per l’esperienza erotica presa in sé stessa (nelle forme più basse: pel “piacere”), in un complesso che non guarda alla procreazione e che è desiderato in sé e per sé.

Così il tipo materno rientra specificamente nell’ordine naturale-volendo rifarci al mito biologico, si può dire che esso rientra nella legge e nelle finalità della specie – mentre il puro tipo “amante” esce in un certo modo da quest’ordine (sintomo significativo: la sterilità che spesso s’incontra nel tipo dell’amante pura e della “prostituta”), e più che un principio amico e affermatore della vita terrestre, fisica, è un principio potenzialmente ad essa nemico, noi diremmo: per via del contenuto virtuale di trascendenza proprio all’assoluto dispiegamento dell’eros .

Così, per urtante che ciò possa apparire dal punto di vista della morale borghese, non è come madre, ma è come amante che la donna, in via naturale, cioè non in base a un’etica (come diremo) ma lasciando semplicemente agire e attivando una disposizione spontanea della sua essenza, può avvicinarsi ad un ordine superiore.

Su di un equivoco si basa tuttavia l’affermazione, che, mentre il tipo materno sentirebbe nell’amplesso un potenziamento dell’esistenza, alla donna di tipo opposto sarebbe proprio il desiderio di sentirsi distrutta, di sentirsi fatta nulla e schiacciata dal piacere.

Ciò è inesatto da un doppio punto di vista. In primo luogo, perché, come si è esaurientemente visto, il “delirio mortale dell’amore” quale desiderio di distruggere e di distruggersi in un’estasi, è comune, in ogni forma superiore e intensa di esperienza erotica, sia all’uomo che alla donna.

In secondo luogo, perché l’accennata disposizione della amante riguarda al massimo gli strati psichici di superficie, per la sostanza “Vergine” o “Durga” della donna afroditica valendo, su di un piano più profondo, il contrario: come fra breve vedremo.

IL PROGETTO FASCISTA

SPOSA E MADRE ESEMPLARE

Con la presa di potere da parte di Mussolini, iniziò quel processo di “fascistizzazione” della società che ebbe come fine ultimo l’eliminazione della separazione fra lo Stato e la società civile, anzi: il pieno dominio del primo sulla seconda.

Venne così annullata ogni divisione fra vita pubblica e vita privata, tanto che ogni cittadino italiano fu chiamato a sentirsi personalmente investito di una grande missione: costruire una nuova Patria e una nuova razza italiana.

Al centro del progetto fascista fu posta la restaurazione della famiglia. L’istituto familiare precapitalistico, autarchico e patriarcale, stava subendo infatti, un processo di disgregazione, a causa della crisi dei valori tradizionali e di una progressiva diminuzione della natalità.

Nell’ottica fascista, apertamente misogina, tale responsabilità ricadeva totalmente sulla componente femminile, colpevole di aver incrinato l’equilibrio sociale con la sua entrata nel mondo della produzione socializzata, da sempre prerogativa maschile.

Ridefinire dunque i suoi spazi, dentro e fuori la sfera domestica, fu un’esigenza di primaria importanza. Il regime si propose di istituzionalizzare le differenze fra uomo e donna, ristabilendo “quell’equilibrio” fra i sessi, messo a dura prova dall’esperienza vissuta dalle donne durante la Grande Guerra, che le aveva viste protagoniste nella dimensione familiare e sul posto di lavoro, mentre i loro mariti, padri e figli erano al fronte.

Ma non è semplice ricostruire la politica fascista verso le donne, perché essa non fu omogenea, come non lo fu l’ideologia che ne stava alla base. A rendere poi ulteriormente variegate le posizioni del regime fu il suo stesso decorso storico.

Se è vero che sul piano ideologico la dittatura rimandava ad un modello femminile anacronistico, quello cioè di donna fattrice e angelo del focolare, sul piano socio-economico il fascismo si trovò costretto a prendere atto dei cambiamenti difficilmente reversibili, che il processo di industrializzazione e di urbanizzazione aveva portato nella società e nella condizione femminile.

Lo stesso Mussolini, per quanto divulgasse il mito di una famiglia precapitalistica presieduta, per così dire, da donne prolifere, dovette fare i conti con una realtà, almeno nei centri urbani, molto diversa: la donna lavoratrice era ormai un dato di fatto ed era, rispetto al passato recente, necessariamente meno prolifera.

Nonostante l’evidente realtà dei fatti, a partire dalla seconda metà degli anni venti, la classe dirigente si assunse il compito di riportare le donne a casa e di erigere la funzione procreativa a sublime missione patriottica, per tutte le donne, indifferenziatamente.

Le posizioni di Mussolini e dei suoi fiduciari erano ampiamente rappresentate nella stampa ufficiale del regime. Basta prendere Critica fascista o La Stirpe o La Difesa della razza per imbattersi continuamente in articoli sul ruolo della donna, tutti raggruppabili sotto il comun denominatore dell’esaltazione del ruolo materno.

In Critica fascista si poteva leggere:

“La donna fascista deve essere madre, fattrice di figli, reggitrice e direttrice di vite nuove […], per essa occorre una intensa evoluzione spirituale verso il sacrificio, l’oblio di sé, l’anti – edonismo individualistico”.

E ancora, l’enfatico quanto famoso “tre, cinque, dieci volte mamme” di Manlio Pompei, apparso tre anni prima sulla stessa testata. Si tratta solo di alcuni esempi, la cui sequenza potrebbe essere infinita e tutt’altro che limitata cronologicamente, anche se è nella seconda metà degli anni venti che i toni divengono, se possibile, ancor più duri.

Il progetto fascista ritrovava la propria base ideologica nel pensiero antifemminile primonovecentesco e sposava la tesi che il sociologo Sighele, appena qualche anno prima, aveva sostenuto in Eva moderna, opera dedicata alla sorella Emma:

“La donna veramente donna non ambisce egualianza, non sogna indipendenza, non chiede diritti maschili, ma è dolcemente fiera dei suoi doveri femminili. […]

Coloro che aspirano ad emanciparsi, coloro che per ingegno, per l’attività, per la volontà si sono acquistata una reputazione più o meno legittima, hanno nell’aspetto fisico come nella fisionomia morale qualche cosa di mascolino; […] ed è per questo che noi dobbiamo imparzialmente riconoscere che la maggioranza delle donne superiori che furono grandi per se stesse o come ispiratrici di uomini celebri appartengono non al tipo delle mogli oneste e delle madri feconde, ma al tipo di Aspasia”.

Sarà proprio questa separazione fra la donna emancipata e mascolina, e la moglie onesta e feconda, a divenire funzionale agli obiettivi del regime, interessato a servirsi dell’intelligenza femminile per estendere e consolidare i rapporti di partito e, allo stesso tempo, sempre pronto a rendere la maternità l’unica funzione della donna.

Il fascismo amò autorappresentarsi come riscossa virile contro “i sedimenti della vecchia piccola Italia demo – liberale”. L’ingresso della nuova categoria di virilità nel linguaggio politico italiano ebbe come massima espressione la figura del Duce.

Per tutto il ventennio fascista, Mussolini ha incarnato “il vigore maschio”, è stato lo sposo ideale per tutte le donne italiane, il padre simbolico, oltre che un leader politico. Attraverso i cerimoniali “mistici”, i discorsi “casti e puri”, ha attuato una “politica sessuale civica”, organizzando tutta la sessualità femminile attorno alla funzione procreatrice in nome della Patria.

La sessualità femminile assunse sotto il regime un “significato sociale” e, privata della sua dimensione più intima, divenne una questione pubblica di fondamentale importanza, sottoposta a controlli e a normative. Il primo problema infatti, che Mussolini dovette affrontare, fu quello di un forte arresto della natalità italiana.

L’Italia usciva dal primo dopoguerra in condizioni economiche poco rassicuranti e con un pesante numero di donne vedove, e ciò influenzò ovviamente l’andamento demografico.

La nazione si presentava spaccata in due: il nord più industrializzato e meno prolifico con una media di due figli per famiglia, e il sud più agricolo e con oltre quattro figli per ogni nucleo familiare. Ecco come il regime fascista fissava i punti principali della politica interna: la difesa della razza e l’incremento demografico.

Nel Discorso dell’Ascensione tenuto il 26 maggio del 1927, il Duce in veste di Ministro degli Interni (oltre che degli Esteri, della Guerra, della Marina e dell’aeronautica e Segretario di Stato), annunciava agli italiani l’inizio della battaglia demografica:

“L’Italia deve affacciarsi sulla soglia della seconda metà del secolo, con una popolazione non inferiore ai sessanta milioni di abitanti. Se si diminuisce, signori, non si fa l’impero ma si diventa una colonia. Se le donne daranno i loro frutti, l’impero sarà solo una questione di tempo”.

La battaglia demografica coincideva con le mire espansionistico – imperialistiche della dittatura: entrambe pretesero dalla donna la sua totale disponibilità.

In questo modo il regime fissava la donna nell’eterno cerchio di sposa e madre, elevando la maternità a dovere nazionale e decretando il matrimonio come obbligo sociale. Per tutto il ventennio i ruoli di madre e moglie furono chiamati dunque ad esprimere i valori del fascismo e, in questo modo, ad essere immersi completamente nella dimensione pubblica.

Il legame che intercorre fra la ridefinizione della condizione femminile e la politica demografica del regime, conferma la visione gerarchica, virile ed aggressiva dei rapporti sociali imposti dal fascismo.

Alla valorizzazione della madre italiana, fattrice e prolifera, rispondeva perfettamente la svalorizzazione della donna come individuo, in quanto la non-madre, la non-moglie rappresentavano il nemico da fronteggiare. Queste le parole che Gentile, la cui influenza sulla società fascista è indiscutibile, affermava con estrema chiarezza:

“La donna è colei che si dedica interamente agli altri sino a giungere al sacrificio e all’abnegazione di sé; la donna è soprattutto idealmente madre, prima di essere tale naturalmente […] Madre per i suoi figli, per gli infermi, per i piccoli affidati alla sua educazione: in ogni caso, per tutti coloro che possono beneficiare del suo amore e attingere a quella sua innata, originaria, essenziale maternità”.

La maternità assumeva così un duplice valore politico: da un lato realizzava le pretese imperialistiche della dittatura attraverso l’incremento demografico, dall’altro serviva per ristabilire la gerarchia sociale, spingendo le donne ad una domesticità coatta e alla piena subordinazione ai maschi.

La formulazione quasi esclusivamente biologica della funzione materna, che riduceva le donne a fattrici della razza, ed il suo stretto legame con gli interessi della nazione sono aspetti caratteristici del fascismo e di ogni regime totalitario. La procreazione così intesa, diviene un dovere sociale e non più famigliare, di cui lo Stato si sente garante.

Queste erano le basi del progetto fascista, che per “assicurare” alle donne la loro funzione primaria di “madre e sposa”, dava inizio ad una lunga serie di misure restrittive verso qualsiasi attività che potesse distrarle dal raggiungimento di tali obiettivi: dal lavoro extra-domestico all’istruzione. Diciotto, per la riforma della costituzione.

L’ISTRUZIONE FEMMINILE

Affinché la concezione fascista della donna si realizzasse come progetto politico e sociale, il regime doveva in primo luogo affrontare la questione dell’istruzione femminile. Solo attraverso la trasmissione di una cultura sessista, infatti si potevano costruire le future donne italiane, dedite alla famiglia e consapevoli del proprio “dovere materno” verso la Patria.

Loffredo, uno dei massimi teorizzatori dell’ideologia fascista della donna e della famiglia, definiva il problema in questi termini:

“Sarà fatale che il Fascismo affronti e risolva questo problema fondamentale nella creazione della nostra nuova civiltà, realizzando la negazione teorica e pratica di eguaglianza culturale fra uomo e donna che può alimentare uno dei più dannosi fattori della dannosissima emancipazione della donna”.

L’educazione fascista operò proprio in questa direzione, accentuando le diseguaglianze con l’obiettivo di divaricare il più possibile la differenza fra i sessi attraverso un preciso modello di “pedagogia differenziale”, fin dalla primissima infanzia.

Si può propriamente parlare di pedagogia differenziale, perché alla base vi era la convinzione dell’inferiorità mentale della donna, o quantomeno della sua diversità in termini qualitativi, che comunque risultava più che sufficiente per adempiere quei compiti per i quali era stata creata.

Di conseguenza i percorsi didattici che la donna doveva seguire fin da bambina, dovevano esser adattati alle sue caratteristiche sessuali senza alterare i requisiti specifici della femminilità, quali la maternità e la funzione di collaboratrice tenera e comprensiva dell’uomo.

La proposta di Loffredo che, se pur estrema, può sintetizzare l’intero pensiero fascista, era di creare un vero e proprio apartheid scolastico e culturale, in cui alla donna fosse consentito di raggiungere qualsiasi livello d’istruzione, purché all’interno di un percorso rigidamente separato da quello maschile.

A partire dagli anni trenta, il regime attuò una serie di provvedimenti gravemente discriminatori nei confronti delle donne; provvedimenti che, nel campo dell’istruzione, possono essere suddivisi in “positivi” e in “negativi”.

Fra i primi rientra la creazione degli Istituti femminili – la Scuola femminile d’avviamento e il Magistero professionale per la donna – e delle scuole superiori per le maestre rurali, per le assistenti sociali e le insegnanti di economia domestica.

Fra i provvedimenti “negativi” si inseriscono sia l’esclusione delle donne da tutti gli insegnamenti fondamentali nei Licei, sia il divieto di partecipare ai Littoriali della cultura e dello sport, a partire dal ’34. A guardare i dati statistici degli anni ’34-’35, la preoccupazione del regime per l’istruzione scolastica femminile appare esagerata.

La percentuale della scolarità femminile, rispetto a quella maschile, era dell’88% nelle scuole elementari, scendeva al 69% nelle scuole medie per fermarsi infine, al 16% negli istituti superiori ed universitari.

Inoltre l’incremento del numero delle iscritte all’Università era modesto. Nell’anno accademico 1919-’20 era pari al 9%, saliva al 13% nell’anno 1926-’27 e al 15% nell’anno 1935-’36. Eppure il governo fascista investì molte energie nel delimitare in modo progressivo l’accesso delle donne all’istruzione.

Si impegnò contemporaneamente a costruire una cultura che scoraggiava le donne a continuare gli studi, in quanto l’eventuale carriera professionale sarebbe stata di intralcio alle “funzioni originarie” della donna.

Solo con la repressione culturale e sessuale il regime avrebbe potuto fissare la donna nei ruoli di madre e di sposa, entrambi congeniali agli obiettivi di partito.

GLI INTERVENTI STATALI

LA POLITICA DELLA FAMIGLIA

Il programma politico della costruzione della famiglia fascista è ben compendiato, sul piano ideologico, dal celebre scritto Politica della Famiglia di Ferdinando Loffredo, antifemminista convinto di formazione positivista.

Loffredo si dichiara totalmente favorevole ad una restaurazione della “demograficamente necessaria sudditanza della donna all’uomo”, condannando “quel fenomeno morboso e malsano che si sintetizza nell’emancipazione dell’individuo-femmina”.

L’autore sottolinea la stretta connessione fra politica demografica e politica della famiglia, perché è proprio nella crisi dell’istituto familiare che si possono rintracciare le cause del calo demografico. E’ necessario, secondo Loffredo, favorire la costituzione di nuove famiglie in cui nasca il desiderio di creare una discendenza.

Perché la famiglia è in crisi? E perché si sono affievoliti quei sentimenti che favorivano il costituirsi delle famiglie? L’analisi di Loffredo individua due cause principali, che il fascismo deve combattere: la diffusione del materialismo individuale e l’emancipazione femminile.

L’individuo liberale è chiuso nel suo benessere, il suo unico interesse sta nel possesso dei beni materiali, che lo hanno allontanato sempre più dai valori spirituali e religiosi.

Perciò in quei luoghi ove c’è più benessere materiale, vi sono meno matrimoni e meno nascite. La soluzione proposta da Loffredo è quella di abbassare il tenore di vita del nord – Italia, da sempre meno prolifero, e favorire la vita rurale, che costituisce una grossa risorsa demografica.

Ma questo non basta. E’ la questione femminile il vero problema da risolvere. L’emancipazione culturale, professionale e psicologica della donna è un pericolo in quanto genera famiglie moralmente corrotte.

A parere di Loffredo, la donna italiana è stata assorbita dalla mentalità individualistico – edonistica di inizio secolo, che l’ha allontanata dalla vita domestica e rurale, suo originario destino. Ogni occasione di emancipazione della donna deve essere soppressa, perché è la donna non emancipata ad essere un fattore di progresso per la nazione.

Il progetto di Loffredo è molto chiaro: percorsi educativi differenziati per le donne, no al lavoro e alle attività sportive. La formazione di una donna dedita alla famiglia inizia da una precisa istruzione.

E’ assolutamente sbagliata l’eguaglianza culturale fra uomo e donna, nati e destinati dalla Natura a ruoli diversi; è necessario, invece, creare dei percorsi didattici adatti ad insegnare alla donna i suoi compiti tradizionali.

La donna deve inoltre, esser tenuta lontana dallo sport. Le attività sportive, oltre a rappresentare un pretesto per abbandonare le pareti domestiche, portano la donna ad avere più attenzione verso il proprio corpo. Si può tollerare l’esercizio fisico, ma non l’attività agonistica, in quanto questa la espone ad una possibile perdita del pudore.

Ma il punto cruciale dell’analisi di Loffredo è la questione del lavoro. Il lavoro crea nelle donne una mentalità antigenerativa e di conseguenza una debilitazione del nucleo familiare. Loffredo fa un’ulteriore riflessione, differenziando l’occupazione femminile.

Fino a quando le donne si limitavano a lavorare come operaie, il numero delle nascite era immutato; il vero cambiamento in negativo avviene con l’entrata delle donne nel settore impiegatizio: “La macchina da scrivere distrugge la famiglia”.

Loffredo si fa quindi promotore di quella che egli chiama la tutela femminile. Un concetto ambiguo di tutela che riguardava una protezione dal lavoro piuttosto che nel lavoro. Sancisce infatti il passaggio “dal diritto della donna al lavoro al diritto della donna a non lavorare”.

Il regime aveva già provveduto alla limitazione dell’occupazione femminile con il r.d.l. del 9/12/1926, sancendo all’art.11 l’esclusione delle donne dall’insegnamento di lettere e filosofia nei licei.

Nel ’33 le aveva escluse dai concorsi per le amministrazioni statali e si accingeva a regolare l’assunzione del personale femminile negli impieghi pubblici, limitando al 5% la presenza nei livelli direttivi e al 20% nei posti di minor prestigio.

Qualche anno dopo, con il decreto legge del 5/9/1938 si imponeva una quota massima, pari al 10%, di donne nelle aziende medio – grandi. Il lavoro femminile è stata una questione scottante per il fascismo, tanto che si è trovato a dover risolvere posizioni contrastanti al suo interno. C’era infatti un’ala del partito che riteneva il lavoro femminile una necessità, e un’altra che invece lo considerava la prima causa della disoccupazione maschile.

Ovviamente furono le concrete esigenze della classe dirigente a decretare necessaria l’occupazione femminile, da sempre a vantaggio della grande industria. Le donne costituivano una forza lavoro a basso costo, disponibile ai lavori più umili.

Fino alla crisi degli anni ’29 e ’32, nelle fabbriche italiane vi era una ampia presenza di lavoratrici, sottopagate e in condizioni lavorative poco dignitose; ciò consentiva l’aumento del profitto per la classe capitalista.

Il regime intendeva perseguire la sua politica antifemminile attraverso una progressiva esclusione delle donne da ogni dimensione pubblica e sociale, ma non poteva farlo fino al punto di perdere il consenso e l’appoggio dei gruppi dirigenti dell’industria.

Come infatti, fa notare Camilla Ravera, il fascismo non escluse mai le donne dalle fabbriche e dalle piccole-medio imprese, ma il loro allontanamento avvenne soltanto dai ruoli impiegatizi: “per tutto il ventennio la donna rappresentò il 25% dell’occupazione nelle industrie”.