a cura di Cornelio Galas

Harry Lloyd Hopkins

All’inizio della seconda guerra mondiale, gli Stati Uniti possedevano per tutta la loro difesa di un pezzo di carta, la così detta legge di neutralità, che era stata approvata dal Congresso e che il Presidente era stato molto restio a firmare. Varata nel 1936, la legge era stata attentamente studiata per trattenerci dall’entrare in guerra nel 1917. aveva cioè un valore puramente retroattivo e i suoi estensori pensarono di poter ridare la vita agli eroici morti di Château Thierry e delle Argonne.

Ed era nata dalla fiducia di potercene stare fuori da un guerra, per legge, come già per legge ci eravamo astenuti dai bar per frequentare gli spacci clandestini. Era insomma, un esperimento che, come il 18° emendamento (quello del proibizionismo), si dimostrava nobile nel movente, ma disastroso nei risultati.

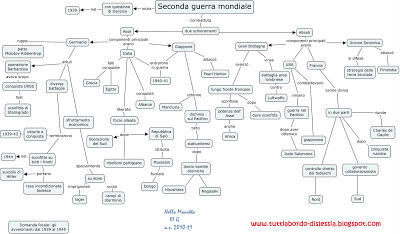

La seconda guerra mondiale era incominciata con la brutale aggressione hitleriana alla Polonia e la contemporanea invasione russa da oriente. Gran Bretagna e Francia dichiararono guerra alla Germania, in ottemperanza agli impegni assunti verso la Polonia, ma per circa otto mesi non ci furono quasi combattimenti, se si eccettua qualche isolato scontro navale.

L’Unione Sovietica attaccò la Finlandia, ottenendo pertanto, qualche vantaggio territoriale, ma Hitler continuava a starsene fermo lasciando che i suoi vicini rimanessero in uno stato di incertezza per tutto l’autunno e l’inverno 1939-40. Tale periodo fu noto come quello della “strana guerra” e diede il maggior impulso alla tendenza isolazionista negli Stati Uniti. Fu un periodo critico nella carriera di Roosevelt, che vi dimostrò una paurosa incertezza sulla posizione da assumere; fu un periodo di vuoto assoluto, stupefacente.

Dal suo letto di degente, nell’ottobre 1939, Hopkins scriveva questa lettera a suo fratello, Emory, a Portland:

La sola cosa che interessi qui, come ovunque, è la guerra. Credo proprio che riusciremo a starcene fuori. Il paese non mostra fortunatamente alcuna volontà di parteciparvi, benché io presuma che la stragrande maggioranza vedrebbe con piacere la vittoria dell’Inghilterra e della Francia.

Le due frasi di Hopkins toccavano senza saperlo il maggior problema cui dovette far fronte Roosevelt durante tutto il suo governo; anzi fu il più arduo che qualsiasi Presidente dovesse affrontare, da quando Lincoln aveva preso la famosa decisione di inviare soccorsi al Forte Sumter, contro il preciso parere della quasi totalità del suo Gabinetto.

Ritengo che Hopkins fosse tendenzialmente un isolazionista; certo, era un pacifista, come moltissimi liberali ed aveva un’idea assai vaga del pericolo mortale che l’America correva, quale lo vedeva Roosevelt nel giudicare della situazione mondiale.

In un discorso ai Canadesi, pronunciato alla Queens University di Kingston, Roosevelt aveva detto infatti, l’anno prima:

Noi Americani non siamo un continente remoto ove gli echi delle controversie europee giungono attutiti e privi d’ogni interesse e pericolosità.

Al contrario, l’America è divenuta un elemento essenziale nella propaganda e nella considerazione d’ogni nazione e d’ogni capo di Stato maggiore di là dai mari. La vastità delle nostre risorse e l’importanza del nostro commercio e la nostra forza militare hanno fatto di noi uno dei fattori vitali della pace nel mondo, che lo s voglia o meno.

Parole queste, dopo le quali Roosevelt, come dopo il discorso della “quarantena”, venne accusato dagli isolazionisti di esagerare il pericolo, allo scopo manifesto di creare un illecito allarmismo. “Che interesse hanno gli Stati maggiori d’Europa all’Emisfero occidentale?” dicevano. Ma Roosevelt non aveva affatto l’intenzione d’esagerare in nessuno dei suoi discorsi prebellici: se mai egli errò fu perché disse di meno di quel che avrebbe dovuto.

Franklin Delano Roosevelt

Benché non godesse di particolare ascendente nel campo della strategia militare e durante la guerra abbia lasciata una pressoché illimitata libertà di decisioni ai suoi capi di Stato maggiori, pur tuttavia ne conosceva gli elementi fondamentali.

Il primo punto del suo credo militare era che l’oceano non costituisce più necessariamente una barriera, ma solo un’ampia via di comunicazioni e la sua profonda conoscenza della geografia e della navigazione gli faceva comprendere la necessità di possedere basi da cui controllare il traffico.

Egli ragionava, naturalmente, da un punto di vista strettamente marittimo senza cioè occuparsi eccessivamente d’altro che di mantenere alcune buone teste di ponte; ma sapeva che queste si trovavano essenzialmente nelle isole britanniche, nella Francia, nella penisola iberica, sulla coste settentrionale e occidentale dell’Africa, oppure, per il Pacifico, nelle Indie orientali olandesi, alle Filippine e alla Marianne.

Al principio del 1939, un senatore rimasto ignoto disse alla stampa che, durante una conferenza segreta alla Casa Bianca sulla situazione europea, il Presidente avrebbe detto: “La nostra frontiera è sul Reno”. La frase, risaputasi, venne accolta con grande soddisfazione in Inghilterra e in Francia, mentre, sollevò una tempesta di indignazione e minacce nella Germania nazista e nell’Italia fascista.

Gli isolazionisti di casa nostra, levarono pure alte grida di protesta; sicché, quando fu interrogato nel corso di una conferenza stampa, Roosevelt smentì d’averla pronunciata e la definì la “voluta menzogna“ di uno stupido. Comunque è indubbio che Roosevelt – abbia o no pronunciato effettivamente quella frase – pensasse che la frontiera orientale dell’America si trovasse sul Reno e in tale stato d’animo egli agì quando rischiò di suicidarsi politicamente nel tentativo di spezzare il cerchio costituito dalla legge di neutralità, inviando aiuti a coloro che combattevano contro l’aggressione dei Paesi dell’Asse.

Egli non riuscì a fornire tempestivamente un appoggio che consentisse di difendere la frontiera del Reno; ma riuscì però a mantenerla salda sulla Manica e nello Stretto di Gibilterra.

Allo scoppio della guerra in Europa, Roosevelt aveva dato prova di estrema prudenza nelle sua dichiarazioni pubbliche, sì da soddisfare anche i più timorosi. Aveva detto infatti:

La nostra nazione resterà neutrale, ma non posso imporre agli Americani di restare neutrali anche spiritualmente. Pure i neutrali hanno infatti, il diritto di prendere nota dei fatti, né li si può costringere a chiudere sotto chiave i moti del cuore e della coscienza…

Spero che gli Stati Uniti possano mantenersi estranei alla guerra e ritengo che ciò avverrà. Vi do anzi l’assicurazione più esplicita e vi garantisco che il Governo farà di tutto per seguire questa linea di condotta.

Quest’ultima dichiarazione può ritenersi, a seconda dei casi, o deliberatamente menzognera, o troppo ottimistica. Ma è fuori di dubbio che Roosevelt capiva di dover parlare in questo modo per mantenere tutta la sua influenza e il suo prestigio sull’opinione pubblica e sul Parlamento. Due settimane dopo lo scoppio della guerra, egli convocò il Congresso in sessione straordinaria, per riformare le norme sull’embargo delle armi previste dalla legge di neutralità.

Ciò permise di vendere materiale da guerra all’Inghilterra e alla Francia, sulla base del “pagare e ritirare”. Ma anche questa magra concessione Roosevelt dovette chiederla adducendo il pretesto che, secondo lui, “i provvedimenti di embargo erano molto più gravi di pericoli per la neutralità americana, la sua sicurezza e soprattutto, la pace dell’America”.

Sembra comunque certo che Roosevelt non si sia effettivamente reso conto del valore delle forze naziste e della loro potenza paralizzante, né abbia avvertito l’imminenza del pericolo per gli Stati Uniti fino alla primavera del 1940, quando la guerra-lampo si scatenò sulla Francia.

Allora si convinse, ne sono certo, questa non è più semplice ipotesi, che se l’Inghilterra fosse incappata in un disastro simile, gli Stati Uniti avrebbero dovuto inevitabilmente entrare in guerra, perché la Germania avrebbe scatenato l’offensiva contro l’emisfero occidentale, cominciando forse dall’America Latina, non appena avesse disposto di sufficienti forze navali di linea e da trasporto (ciò che non avrebbe richiesto molto tempo con tutti i cantieri d’Europa a sua disposizione), mentre dall’altra parte, il Giappone sarebbe andato di pari passo alla conquista del Pacifico.

Di un altro aspetto del pensiero di Roosevelt, all’inizio della guerra in Europa, possiamo essere certi: il timore che egli ebbe, allora e dopo, di una pace negoziata, di un’altra Monaco. Era, si può dire, la paura della paura. E informò di tale sua preoccupazione il Governo britannico, sia pure in via non ufficiale (per mezzo di Lord Beaverbrook a voler essere precisi), iniziando la sua storica corrispondenza con Winston Churchill, cui si indirizzava come all’ “ex Uomo di marre”, riconoscendo in lui il principale alleato contro la follia di ogni tentativo i compromesso con Hitler. (Quanto a Churchill indirizzava i suoi messaggi a “Potus”, iniziali inglesi di Presidente degli Stati Uniti).

La paura di una pace negoziata era dettata in Roosevelt dal timore che venisse accettata nello stesso spirito di rinuncia e d’intimidazione da cui era stata contrassegnata la resa di Monaco; il timore, cioè, della potenza nazista e insieme quello che, qualora essa fosse venuta meno, la Germania non avrebbe più fatto da Stato cuscinetto fra la Russia e l’Occidente.

Churchill e Roosevelt

Per Roosevelt era evidente, come per qualsiasi persona bene informata, che Hitler desiderasse un pace negoziata, perché ne avrebbe ricavato una posizione che l’avrebbe avvantaggiato in vari modi:

1) avrebbe rafforzato ancora più la propria posizione in Germania, offrendo al popolo tedesco la prova decisiva di poter costringere Francia ed Inghilterra ad abbandonare al suo destino un’altra piccola nazione (in questo caso la Polonia) piuttosto che rischiare la Guerra.

2) Avrebbe concesso al Germania il tempo di consolidare le conquiste in Cecoslovacchia ed in Polonia e di perfezionare il riarmo, soprattutto nel campo dei sommergibili e dell’aviazione, completando per di più la costruzione della Linea Sigfrido.

3) Sarebbe riuscito a far ripiegare l’opinione pubblica inglese e francese e, soprattutto, quella americana, su una posizione di assoluto pacifismo isolazionista, annullando o perlomeno ritardando tutti gli sforzi delle democrazie in previsione di una guerra.

4) Avrebbe convinto i Russi e i Giapponesi che le democrazie occidentali mancavano di spina dorsale ed erano decadenti, come proclamavano da tanto tempo e con tanto profluvio di propaganda, sia Hitler, sia Mussolini.

Roosevelt era, quindi, nel vero quando sosteneva che una pace negoziata avrebbe dato a Hitler un anno o due di respiro di cui aveva bisogno per prepararsi alla conquista dell’Europa, dell’Africa, del Medio Oriente e della maggior parte dell’Atlantico. Ma quando gli alleati Europei gli chiesero, come fece la Francia: “Cosa farete, dunque, per aiutarci?”, egli non poté offrire loro che la sua buona volontà; poteva pronunciare parole ardite, ma al momento di mettere le carte intavola, si vedeva impacciato dai sentimenti isolazionistici prevalenti nella maggioranza del popolo americano.

L’uso frequente della parola “isolazionista” in queste pagine ha forse bisogno di una spiegazione. Durante il primo anno della guerra e per alcun tempo dopo, le file degli isolazionisti compresero la schiacciante maggioranza del popolo americano, il quale sarebbe stato lieto di voler terminare la guerra europea con un compromesso, perché gli Stati Uniti non vi fossero coinvolti.

Anzi, l’opinione pubblica era. In tal senso, assai più chiara ed unanime che nel 1914-17. Nella prima guerra mondiale c’era stata una forte corrente filo-tedesca negli Stati Uniti e la maggior parte degli oriundi tedeschi avevano mantenuto stretti contatti culturali e spirituali con la madrepatria, onde il sogno imperialista Hohenzollern, pur trovando scarso favore presso la media degli Americani, questi non sentivano per esso il medesimo orrore che provavano per il nazismo.

Ma, pur ammettendo che in un certo senso il popolo americano fosse più neutrale nel 1914 che venticinque anni dopo, nel 1939 era forte di un’esperienza che era mancata alla generazione precedente; e non la voleva assolutamente rinnovare, correndo il rischio di essere travolto in una guerra.

L’impulso di “lasciar cuocere l’Europa nel suo brodo” era molto forte e ben comprensibile, perché troppi Americani ricordavano ancora qual’era stata l’unica ricompensa ricevuta per aver aiutato l’Inghilterra e la Francia nel 1918 come ebbe più volte a notare Roosevelt “noi non avemmo modo, per fortuna,di provare quale sarebbe stata la nostra “ricompensa”, se avesse vinto la Germania”.

Il sentimento isolazionista nel 1939 non era limitato soltanto agli Americani di nascita e di origine tedesca o a coloro che amavano la musica tedesca e ne ammiravano l’industria e la scienza , o ancora a coloro che erano semplicemente di tendenze pacifiste: era caratteristico dell’intero popolo americano, salvo una piccola minoranza, persuasa che una vittoria di Hitler avrebbe costituito un pericolo mortale per la sicurezza del nostro Paese e per le sorti del suo ordinamento democratico.

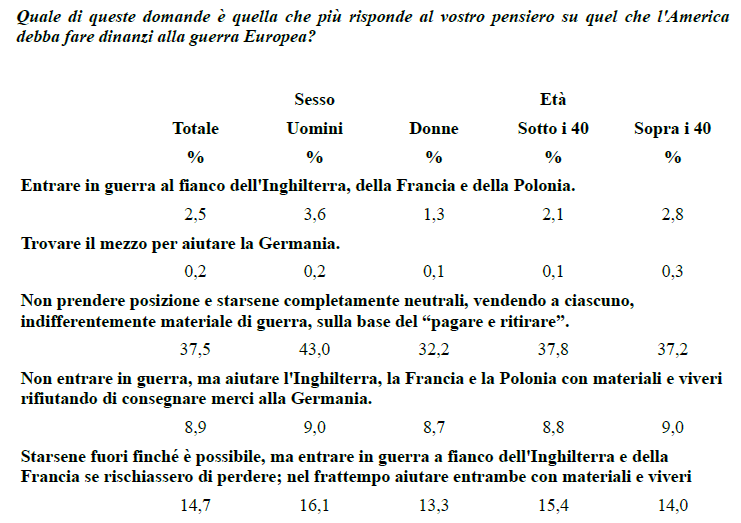

Il primo referendum Roper del tempo di guerra, compilato nel settembre 1939, diede un’eloquente testimonianza del pensiero della gran maggioranza della nazione. Si vedrà che la corrente intervista era limitata al 2,5% della popolazione. L’isolazionismo, naturalmente, era più forte nelle donne che negli uomini.

E quanto ai risultati parziali, mostravano che la differenza tra gli stati della Nuova Inghilterra e del Medio Atlantico e quelli del Middle West era assai piccola, ma la corrente interventista era singolarmente forte al di sotto della linea Mason-Dixon e. cosa piuttosto sorprendente, sulle Montagne Rocciose e negli Stati costieri del Pacifico (si deve infatti, rilevare che il referendum non contemplava la possibilità di una guerra con il Giappone, ché a quell’epoca non esisteva ancora l’Asse Roma-Berlino-Tokyo).

La statistica è la seguente:

La frazione degli isolazionisti estremisti, che non avrebbe voluto impicciarsi con nessun belligerante, era ristretta al 30% circa della popolazione e tale rimase, come cifra costante in tutti i referendum successivi che si fecero sull’organizzazione del servizio militare, sugli “affitti e prestiti” eccetera.

Era tuttavia, la roccaforte degli isolazionisti e comprendeva tutti i camerati appartenenti alle organizzazioni fasciste del Paese, che salutavano in Hitler il campione dell’antibolscevismo, nonché, tutti i membri del partito comunista e i suoi simpatizzanti ed aderenti, perché quello era il momento di quella colossale anomalia che aveva il nome di patto reciproco di non-aggressione tra nazisti e sovietici.

I gruppi e gli individui fascisti non costituivano numericamente una forza molto importante, ma avevano una grande abilità nel far nascere dei guai (come i comunisti, del resto) ed erano attivissimi nel diffondere la propaganda dettata a Berlino da Goebbels.

Assai più forti, sempre nel campo dell’isolazionismo estremo, erano le conventicole razziali e religiose. Tra queste, non metto affatto gli oriundi tedeschi i quali nella grande maggioranza, non vedevano di buon occhio la situazione cui Hitler aveva ridotto la terra dei loro antenati, mentre gli iscritti o gli ammiratori della “Lega tedesco-americana” erano, per fortuna, poco numerosi.

Nel Middle West, per esempio, gli Scandinavi erano assai più decisi dei Tedeschi nel sostenere una stretta neutralità e si raffreddarono solo più tardi, dopo l’invasione della Danimarca e della Norvegia. Gli Italo-Americani, come gruppo a se, non erano sempre e tutti favorevoli al fascismo, ma ammiravano le realizzazioni di Mussolini che aveva portato l’Italia al rango di grande potenza; molti di essi, inoltre, s’erano sentiti gravemente offesi da Roosevelt, per l’infelice frase del “colpo di pugnale alle spalle”.

Quando poi gli Irlandesi-Americani, i quali costituivano una potente forza politica in alcuni grandi quartieri della metropoli, essi erano come sempre, inclini a parteggiare per chiunque combattesse contro l’Inghilterra e avevano soprattutto trovato allora una guida ed un capo nel violento polemista, nonché divo della radio, Padre Charles E. Coughlin.

A proposito di costui, la sua attività e quella delle organizzazioni sovversive come il Fronte Cristiano, unite ai sentimenti di molti Irlandesi ed Italo-Americani, avevano finito per promuovere in molti strati della popolazione, l’idea che la Chiesa cattolica s’identificasse con la causa del più acceso ed estremo isolazionismo.

Ma tra costoro, vi erano pur sempre, i Polacco-Americani, che formavano un’aliquota importante della comunità cattolica, ed erano decisamente antinazisti e anticomunisti.

L’organizzazione dei lavoratori, su cui di solito faceva leva Roosevelt, teneva allora un atteggiamento assolutamente incerto. I sindacati dominati dai comunisti seguivano necessariamente la linea del partito (per un completo isolazionismo), così come pure quelli controllati da John L. Lewis, il più grande avversario di Roosevelt. La grande maggioranza dei lavoratori, pur essendo indubbiamente antinazista, era anche contraria alla guerra, per timore che l’intervento degli Stati Uniti non distruggesse, o per lo meno ritardasse, i risultati raggiunti con il New Deal.

Erano gli stessi sentimenti che credo prevalessero nel partito laburista inglese e che certamente prevalsero nella C.G.T. in Francia. I principali sostenitori e finanziatori dell’isolazionismo, come partito politico, erano tuttavia uomini e donne che non appartenevano a nessun gruppo popolare: uomini d’affari come il generale Robert Wood, Jay Hormel e James D. Mooney, i quali credevano semplicemente che avrebbe vinto Hitler e che gli Stati Uniti avrebbero fatto meglio a “fare affari” con lui; tecnici, primo fra tutti Charles A. Lindbergh, impressionati dall’efficienza tecnica raggiunta dal regime di Hitler in confronto con la disperata inefficienza delle democrazie e disposti a credere che il fascismo costituisse “l’ondata del futuro”.

Costoro, insieme con vari elementi succubi della violenta campagna xenofoba di stampa del trinomio Hearst, Patterson, McCormick, formarono il comitato dell’ “America anzitutto”, che fu all’avanguardia di tutto il movimento isolazionista.

Tra gli oppositori della politica d non-neutralità rooseveltiana, erano inoltre molti liberali e molti degli stessi collaboratori del Presidente, mossi dalla paura tipicamente pacifista che una partecipazione alla guerra, o una semplice politica di preparazione, portasse a una stasi nel processo sociale e provocasse gli inconvenienti verificatisi sotto A. Mitchell Palmer, sequestratario dei beni stranieri e procuratore generale di Wilson, in materia di limitazioni alle libertà civili.

Fra costoro ho detto avrebbe potuto annoverarsi anche Harry Hopkins, insieme con suoi amici senatore Robert M. La Follette e Robert M. Hutchins, se non fosse stato per la sua ferma convinzione che Roosevelt avesse ragione in tutte le questioni importanti. Fu appunto questo gruppo liberale – e in misura molto minore, quello comunista – a rivolgere l’estremo e vigoroso appello alla gioventù del paese e ad ispirare la maggior parte delle dimostrazioni al grido di: “Teniamoci fuori dalla guerra”.

Sul pensiero dei liberali e di moltissimi altri di indeciso colore politico, ma armati di buona volontà, agì tuttavia un altro importantissimo elemento: un senso cioè, di assoluta sfiducia nei dirigenti reazionari francesi e inglesi che erano già andati una volta a Monco e potevano benissimo tornarci una seconda.

Era una preoccupazione onesta e intelligente, facile peraltro, a sfruttarsi da uomini disonesti o anche pericolosamente stupidi. I precedenti dell’abile propaganda britannica della prima guerra mondiale, che riviveva negli scritti di uomini di pensiero come Walter Millis e Quincy Howe, non erano certo fatti per suscitare buoni ricordi, al contrario.

Prima della catastrofe francese nell’Europa occidentale e dell’avvento di Churchill al potere, la causa alleata non fu mai in odore di santità neppure presso coloro che pure odiavano il fascismo e i suoi sistemi e tale diffuso sentimento si rifletteva anche sul Kuomintang cinese, seppure in minore misura per la maggiore ignoranza che il pubblico aveva dei problemi di quelle regioni.

Non era facile rispondere alla domanda se i figli d’America dovessero morire in Europa e in Asia, combattendo contro il fascismo per difendere il neofascismo. E quei francesi indegni che lanciarono il grido: “Perché morire per Danzica?” trovarono maggiore rispondenza nei cuori americani di tutta la propaganda di Goebbels e di Gayda.

All’inizio del 1939, ci fu un giro di conferenze di quell’acuto e obbiettivo scozzese che risponde al nome di Robert Bruce Lockhart autore del British Agent e di molti altri libri. In un suo libro posteriore, Comes the Reckoning egli scrisse:

L’effetto delle mie conferenze (negli Stati Uniti), come quelle di altri conferenzieri inglesi, fu insignificante, se non addirittura dannoso; l’unico beneficio che ne trassi fu la mia educazione personale.

Lockhart riassumeva in questi termini l’atteggiamento medio del popolo americano verso i problemi inglesi:

Noi Americani, entrammo nell’altra guerra per salvare ala democrazia. Vi tirammo fuori dal baratro e per tutta risposta non ricevemmo che dei ringraziamenti a denti stretti. A Varsaglia e dopo, avete calpestato gli ideali democratici ed ora, soprattutto per colpa vostra, siete di nuovo nei pasticci e ci chiedete aiuto. Ma abbiamo imparato la lezione!

Robert Bruce Lockhart

Lockhart divenne poi direttore generale dell’esecutivo della guerra politica, che dipendeva dal Ministero degli Esteri e da quello delle informazioni. E forse a motivo della sua diretta esperienza e valutazione della situazione gli inglesi non mandarono altri conferenzieri negli Stati Uniti, tranne che per preciso invito delle autorità americane.

Gli errori della prima guerra mondiale non si ripeterono. Quello descritto da Lockhart era un sentimento profondamente radicato nel popolo americano ed aveva vaste propaggini fin nel Congresso, dove si univa a tutti gli altri preconcetti e timori grandi e piccoli che sempre tormentavano i piccoli uomini politici.

Ma nel Congresso agiva un altro importante influsso: una specie di sciovinismo ostile, vivo proprio nei politicanti di secondo ordine, i quali sanno che per ottenere un applauso non c’è di meglio che scagliarsi contro chi eccelle – una specie di invidia di mestiere che accusava i mestieranti inglesi e francesi di vendere bubbole sotto gli occhi del povero e innocuo Zio Sam, per cavargli l’oro dai denti.

Non voglio dire che tutto il Congresso si lasciasse dominare da tale spirito, né che questo fosse più forte nei repubblicani che tra i democratici, ma era sempre presente ed aveva molti sostenitori. I capi dell’isolazionismo come il senatore Burton K. Wheeler, democratico dello Stato di Montana, o il rappresentante Joseph W. Martin, repubblicano del Massachusetts, se ne sapevano servire ottimamente.

Quando vi parlerò di “isolazionisti”, mi riferirò d’ora in poi a quelli del Congresso, i quali erano in una posizione di poter frustrare tutte le misure di Roosevelt rendendo pubbliche dalla tribuna del Campidoglio tutte le intenzioni che rischiassero, a lor parere, di coinvolgere il popolo americano in una guerra, ritenuta contraria ai suoi interessi.

È curioso infatti, che questi isolazionisti estremi non facessero del pacifismo ad oltranza, per odio contro tutto ciò che parlasse di guerra; che anzi verso l’Unione Sovietica e contro il Giappone, essi assumevano a volte un contegno di estrema bellicosità.

Non sembravano alieni dal combattere, ma a due condizioni essenziali:

1) che la guerra si svolgesse sul suolo patrio, nell’emisfero occidentale (altrimenti l’avrebbero chiamata una guerra “straniera”);

2) che in guerra ci si mantenesse puri, cioè, “americani al cento per cento”, senza stringere alcuna alleanza.

Evidentemente, si riteneva di aver compiuto un grosso errore nel 1918, combattendo in Francia insieme agli alleati per riceverne soltanto ingratitudine e si pensava di dover fare attenzione a non ripetere più tale errore.

Roosevelt pensava invece che se gli Americani fossero stati trascinati in guerra, avrebbero dovuto combattere il più lontano possibile dalle proprie coste, trovando il maggior numero possibile dii alleati, senza distinzioni ideologiche, accettando qualunque rischio, anche l’ingratitudine, pur di schiantare il nemico comune.

Nei suoi delicati e difficili rapporti col Congresso in materia di politica estera, Roosevelt cercò sempre prudentemente di evitare un gesto che quelli che Tolstoj definisce “irrevocabili”. Egli sosteneva il peso di una grave responsabilità sul futuro della storia mondiale.

Se si fosse presentato al Congresso per chiedere l’approvazione di un atto di importanza internazionale e fosse stato sconfitto, le conseguenze sarebbero state ben maggiori di quelle di un astioso editoriale della Chicago Tribune, o di eventuali perdite del proprio partito alle prossime elezioni: avrebbe provocato un disastro di portata mondiale.

È nota la storia della malinconica riunione serale tenutasi nello studio del Presidente, poche settimane prim e dello scoppio della guerra in Europa, in cui Roosevelt e Cordell Hull sostenevano di fronte al vice-presidente Garner, al senatore Williams E. Borah e ad altri, la necessità di emendare d’urgenza la “legge di neutralità” se si voleva evitare la guerra.

Cordell Hull

Hull sostenne il suo punto d vista con le lacrime agli occhi, ma Borah lo liquidò dichiarando seccamente che le sue informazioni private no prevedevano affatto lo scoppio di una guerra “la Germania non è pronta” e Garner concluse la riunione apostrofando, scherzoso, Roosevelt: “Bene, comandante, attendiamo gli eventi. Voi non avete ancora ottenuto i voti e non c’è altro per ora”.

Roosevelt non dimenticò mai l’episodio e men che meno Hull, il quale nutriva più rispetto del Presidente per la dignità e l’autorità del Congresso. Roosevelt prima di fare nuove richieste negli anni seguenti, aspettò sempre di essere sicuro di ottenere i voti. Ed esitò a prendere qualsiasi misura che potesse compromettere il suo successo al Congresso o dargli un successo troppo esiguo che fosse di sollievo a Tedeschi e Giapponesi e sconfortante e demoralizzante per i loro avversari.

Non è facile per i cittadini americani comprendere quanto ogni parola ed ogni gesto del Presidente influissero beneficamente o maleficamente sull’animo di centinaia di milioni di persone d’oltremare. Ma Roosevelt ne aveva coscienza. E la sua politica dei piedi di piombo diede spesso sui nervi ai più accesi interventisti, i quali si domandavano perché non si presentasse al Congresso a chiedere la dichiarazione di guerra immediata.

Ma se egli lo avesse fatto, per esempio, nell’estate del 1940 quando gli Inglesi si trovarono a combattere da soli, il Congresso lo avrebbe sconfessato e ciò avrebbe dimostrato chiaramente agli inglesi che la loro partita era senza speranza e che non rimaneva altra via d’uscita tranne la resa. Personalmente, ritengo che le critiche degli interventisti irritarono Roosevelt molto più di tutte quelle che gli venivano dirette quotidianamente dagli isolazionisti.

Poco dopo Natale, sempre nel 1939, qualcuno gli mandò copia di una poesia di Joseph Warren, scritta nel 1775, di cui questi erano i primi versi:

Levate il braccio, eroi, e giurate

Con profondo disdegno: Non ci inganni

Subdolamente ad arte il miserabile,

E giacciano le sue lusinghe invano.

Venga l’Europa e tutte le sue forze,

L’affronteremo in ordine di guerra,

Combatteremo e canterem pugnando

Inni alla libera America.

Il corrispondente – a me ignoto – che aveva mandato la poesia al Presidente, spiegava la particolarità del “Amerikay” che figurava nel testo invece dell’odierno “America”, dicendo che secondo Carl Sandburg, quella era la pronuncia normale del nome ai tempi di Lincoln e di Jeff Davis.

Joseph Warren

Roosevelt inviò una copia dei versi a Hopkins con questa lettera:

I versi di Joseph Warren sono interessanti, come dimostrazione che già nel 1775, poco più di quattro milioni di persone con scarse risorse pensavano di poter vincere il mondo. Temo che ancor oggi ci siano in “Amerikay” troppe persone che vogliono “combattere e cantare pugnando”. Anzi la maggior parte preferisce “cantare” invece di “combattere”.

Roosevelt che era solito interpretare con molta elasticità i suoi poteri istituzionali avrebbe potuto valersi dell’improvvisa crisi europea per assumere poteri ben maggiori di quelli concessi ad un Presidente in tempo di pace. Ma fece invece l’opposto. In una conferenza stampa, che seguì alla proclamazione del periodo di limitata emergenza, l’8 settembre 1939, egli chiarì con queste parole il suo pensiero:

Non c’è nessuna necessità e nemmeno l’intenzione, di fare tutto ciò che si potrebbe … Nessuno pensa, sotto qualsiasi forma o modo, di mettere la nazione sul piede di guerra sia pure in propria difesa od a difesa della sua economia interna. È una cosa questa che vogliamo assolutamente evitare. Noi vogliamo mantenere la nazione sul piede di pace, uniformandoci all’esercito dei normali poteri costituzionali.

Furono probabilmente le parole più fioche che Roosevelt abbia mai pronunciato. Stava superando perfino Warren G. Harding, nel tentativo di riportare alla “normalità” il Paese, prima ancora che la guerra scoppiasse davvero.

E in ciò rivelava l’infelice debolezza della sua amministrazione, soprattutto nei tre Dipartimenti che dovevano essere di capitale importanza in un’epoca di crisi internazionale come quella: il Dipartimento di Stato, della Guerra e della Marina.

È facile gettare il ridicolo sul Dipartimento di Stato perché, viene secondo in importanza soltanto dopo il Congresso, come bersaglio d’obbligo di tutte le dicerie di coloro cui piace fare dell’ironia sul nostro Governo; ma è assai meno facile comprendere le difficoltà specifiche che l’affliggevano nel 1940 e dopo.

Cordell Hull aveva di mira, come scopo della sua politica, di impedire lo scoppio di una seconda guerra mondiale e si sentì logicamente offeso quando Borah respinse sdegnosamente le informazioni del Dipartimento dando più valore alle proprie.

Per Hull, ogni giudizio del suo Dipartimento costituiva un affronto al suo onore e prestigio personale, cui, da vecchio soldato del Tennessee, teneva moltissimo. La sua ammirevole crociata per la libertà di commercio era stata frustrata dalla guerra: egli si trovò quindi,, strettamente vincolato almeno al mantenimento di una solidarietà dell’emisfero occidentale – che era già una forma di isolazionismo, secondo la concezione rooseveltiana – per mantenere quanto più possibile al Dipartimento una importanza prevalente nel Governo federale.

Mentre il Ministero degli Esteri britannico era organizzato su basi che contemplavano sempre l’eventualità di una guerra come “continuazione della politica con altri mezzi”, il Dipartimento di Stato era sospinto da vent’anni d’isolazionismo ad agire secondo il principio che l’alfa o l’omega della politica americana consistessero nel mantenere il Paese fuori da una guerra.

Quando ciò divenne impossibile, il Dipartimento di Stato si trovò con un pugno di mosche in mano e la sua autorità divenne pressoché nulla, tranne che presso i Paesi neutrali. Fu un’amara pillola da digerire per Hull e non so se ci riuscì completamente. Era estremamente geloso della sua reputazione di funzionario dell’amministrazione federale, cui erano toccate meno critiche che a tutti gli altri, Presidente compreso e che aveva ricevuto meno attacchi.

Ma quando i tempi richiesero un’azione drastica ed audace, Roosevelt cominciò a spazientirsi di tutti coloro che si preoccupavano principalmente di mantenersi un’aureola di infallibilità personale. E, peggio ancora, Roosevelt umiliò Hull, trattando direttamente con Sumner Welles, oppure assegnando particolari prerogative al Dipartimento di Stato al Dipartimento del Tesoro, o a quello della Guerra o ad altri enti ed individui, che potevano agire più efficacemente, compreso lo stesso Harry Hopkins, il prototipo di coloro che Hull chiamava stizzosamente “l’estrema frangia sinistra” del Presidente.

Hull credeva di essere l’uomo prescelto da Roosevelt a succedergli, al termine del secondo periodo di Presidenza e si lasciava vincere dalle lusinghe di James A. Farley, come vedremo. Ora, pur non avendo mai condotto nessuna campagna in proprio favore (lo faceva Farley per lui), sentì che sarebbe stato superato, se non da Roosevelt, certo da Hopkins e dalla “frangia”.

James A. Farley

E tuttavia, nonostante Farley finì con lo schierarsi da ultimo in favore di Roosevelt e fu una delle migliori pedine per la rielezione del Presidente nella campagna del 1940; ne Roosevelt lo dimenticò. Senza alcun dubbio, l’elemento più durevole e deplorevole d’attrito fra la Casa Bianca ed il segretario di Stato fu lo stretto legame esistente fra il Presidente e Sumner Welles, amici di lunga data e sinceri ammiratori l’uno dell’altro.

Non pretendo di conoscere le cause dell’inimicizia fra il segretario e il sottosegretario di Stato, ma quel che è sicuro è che il conflitto divenne così aspro e pericoloso da costringere Welles a rassegnare le dimissioni, perdita molto grave per Roosevelt che si fidava grandemente del suo giudizio, soprattutto nelle questioni che riguardavano l’aspetto della pace futura.

Sono cose spiacevoli a scriversi ed è quasi impossibile ad un contemporaneo parlarne senza parteggiare in un certo senso per l’uno o per l’altro. Però la storia dell’amministrazione di Roosevelt non sarebbe completa se non si conoscesse da quali e quante camorre e camarille fosse così frequentemente dominata. (Per conto mio penso che nemmeno gli storici arriveranno a comprendere come mai egli li abbia potuto tollerare tutti e due, Hull e Welles, per così tanto tempo).

Harry H. Woodring

Il Dipartimento della Guerra era indebolito da un contrasto anche più evidente e più grave tra il segretario Harry H. Woodring e il sottosegretario Lewis A. Johnson. Woodring era ferocemente isolazionista, mentre Johnson credeva innanzitutto nella necessità di un completo riarmo. I loro contrasti non giovarono certo all’esercito, mentre occorreva occuparsene con sollecita e rapida cura.

Il Dipartimento della Marina stava assai meglio sotto questo aspetto, ma il suo segretario Charles Edison era malaticcio ed oltretutto pochissimo entusiasta del proprio incarico. E si dimostrò di una sconcertante ingenuità nel valutare la situazione mondiale. Il 21 giugno 1940 – il giorno stesso in cui Hitler dettava A Compiègue il suo armistizio agli attoniti rappresentanti di Pétain – Edison scrisse ad Hopkins una lettera nella quale lo sollecitava a fare uso dei dirigibili per l’incremento del traffico col Sud-America. In quella lettera, si diceva:

Possiamo senz’altro ritenere che non appena l’attuale situazione europea si chiarirà, la Germania riprenderà immediatamente il suo servizio aereo col Sud-America, nonostante la sua grave deficienza di elio, servendosi di quello russo.

Il Dipartimento della Marina era dunque, come quello della Guerra, largamente dominato dai sentimenti isolazionistici del Congresso e non si sentiva spinto a fare grandi richieste per gli stanziamenti necessari. In tempo di pace, i funzionari più benvoluti erano quelli che il Congresso considerava più economi; ed è ben raro che marinai e soldati vincano guerre con la mentalità dell’economia.

Harry Lloyd Hopkins

Quanto ai funzionari dei due Dipartimenti, erano ciechi e devoti esecutori della politica del loro comandante in capo. Nell’Esercito e nell’Aeronautica, c’era fra gli ufficiali una certa tendenza ad ammirare la Germania per l’organizzazione che era riuscita a dare alle due Armi. E in taluni casi, ciò li portava ad esprimere l’aperta speranza che la Germania vincesse l’Inghilterra, per dimostrare la superiorità delle forze di terra e dell’aria su quelle di mare.

La Marina non condivideva naturalmente le medesime speranze; ma qui si tendeva ad interessarsi più dell’Estremo Oriente che dell’Europa e si sperava vivamente che, se guerra doveva essere, fosse combattuta nel Pacifico più che nell’Atlantico.

La debolezza di Roosevelt in questo periodo della “strana guerra” era data anche da un’altra causa, forse la più importante di tutte: era l’ultimo anno del secondo periodo di Presidenza. È questa una delle classiche debolezze del nostro sistema costituzionale, poiché il Presidente che si approssima ormai alla fine del proprio mandato, non è in grado di esercitare molta autorità nella condotta degli affari esteri.

La vecchia teoria che la politica “finisca alla linea di galleggiamento” è un nonsenso. Nei periodi di lotta elettorale non c’è limite alla politica e ciò si dimostrò particolarmente vero nel 1939-40, quando tutti i problemi interni diventarono insignificanti e secondari all’ombra della guerra.

Se Roosevelt avesse fatto sapere di voler presentarsi alla terza rielezione fin dal 1939 o la principio del 1940, sarebbe diventato un candidato più che un Presidente; il stesso partito gli si sarebbe diviso pro e contro e i repubblicani avrebbero tutti fatto corpo nell’attaccare con ogni mezzo lecito ed illecito la sua politica, sia estera che interna. Se poi avesse fatto di non voler essere rieletto, la sua autorità sarebbe diventata trascurabile in patria e pressoché nulla all’estero.

Non aveva altra soluzione che di avvolgere nel più fitto mistero le proprie intenzioni; inoltre, è certo che fu egli stesso a lungo indeciso sul da farsi. Fu uno strano periodo d’impotenza quello che attraversò, un periodo in cui il capo della nazione più potente del mondo si vide costretto ad aspettare, giorno per giorno, in ansia, lo svolgersi degli eventi, temendo sempre di venire travolto dallo sviluppo di una situazione che non poteva controllare.

Era un’agonia per un uomo della sua tempra sentirsi incapace di agire per stornare l’imminente calamità, di cui era stato un chiaro anticipo la “Blitzkrieg” contro la Polonia. Il mondo sapeva ora come potevano combattere i Tedeschi, sapeva che le loro forze aeree potevano paralizzare le comunicazioni e che i loro carri armati non erano fatti di latta, come era stato detto ottimisticamente. I Francesi non avevano altra difesa che la “Maginot”, gli Inglesi non potevano fidare che sulla manica e gli Americani avevano come ultimo baluardo la legge di neutralità.

Roosevelt per la prima volta in vita sua, si trovava senza mezzi e perlomeno, finché non poté di nuovo fare qualcosa di concreto e di coerente, senza parole. Al principio del gennaio 1940, egli ebbe un colloquio con Sumner Welles, il quale dichiarò: “Roosevelt ammise francamente di non avere più dell’uno per mille di possibilità per fare qualcosa e mutare il corso degli eventi”.

L’unica era mandare in Europa Sumner Welles, perché conferisse con i capi di Governo tedesco, italiano, francese ed inglese e vedesse di concludere “una pace giusta e durevole”, che non fosse “una tregua d’armi incerta e provvisoria”.

Se Roosevelt pensava che ci fosse anche una sola probabilità di persuadere Hitler a deporre le armi e a restituire un solo ettaro di terreno conquistato, bisogna convenire che era assai ottimista. Welles tornò dalla sua missione con relazioni scoraggianti, salvo per i propositi degli inglesi, ma con informazioni molto utili sugli uomini che aveva incontrato e Roosevelt non era uomo da fare cattivo uso delle informazioni che riceveva.

La sua massima preoccupazione era sempre quella di scoprire l’indole dei capi di Stato, sia amici sia nemici con i quali aveva a che fare. Potrà sorprendere che Welles non si sia spinto, nella sua missione, fin nell’Unione Sovietica, ma Roosevelt non pensava che una visita a Mosca potesse allora essere suscettibile di grandi risultati.

Invero, il prestigio dell’URSS era molto basso in quel tempo; essa era considerata una eventuale vittima della Germania e non un valido fattore d’aggressione contro di essa. La Russia stessa finì poi con aumentare il proprio discredito impegnandosi nell’infelice campagna invernale contro la Finlandia, in cui certo, non fece una brillante figura.

Molti ritennero in seguito che la debolezza mostrata allora dalla Russia fosse stata un’abile mossa per mascherare la propria forza reale, ma un significativo accenno di Stalin di seguito riportato, sta a dimostrare proprio il contrario.

La guerra in Finlandia intensificò l’attività isolazionistica del partito comunista degli Stati Uniti e provocò un singolare episodio alla Casa Bianca: si teneva, nel febbraio del 1940, a Washington, un Congresso della gioventù americana e i delegati si erano riuniti in un giorno di pioggia sul prato del lato Sud della Casa Bianca, per ascoltare un discorso del Presidente. Fu una delle poche occasioni della sua vita, in cui Roosevelt si trovò faccia a faccia con degli uditori poco ben disposti.

In quell’occasione egli fece cenno ad una mozione adottata dal Congresso della gioventù, contro gli aiuti americani alla Finlandia, con il pretesto che quegli aiuti rappresentassero un tentativo di coinvolgere l’America in una guerra imperialistica. Roosevelt disse:

Più di vent’anni fa, quando la maggior parte di voi eravate dei bambinelli, avevo la massima stima e simpatia per il popolo russo. Mi sembrava che, nei primi anni del comunismo, molti capi della Russia avessero portato una nuova educazione e un nuovo benessere e, soprattutto avessero dato nuove possibilità di miglioramento a milioni di persone che il regime imperiale aveva mantenuto nell’ignoranza e nella schiavitù.

Ma mi dispiacque l’irreggimentazione delle masse cui pervenne il comunismo. Detestai l’uccisione indiscriminata di migliaia di vittime innocenti. Deprecai con tutto il cuore l’ostracismo alla religione, benché sapessi che un giorno o l’altro la Russia sarebbe ritornata a Dio, perché quattro o cinque millenni di storia hanno dimostrato che l’umanità ha sempre creduto in Lui, nonostante i molti e sempre vani tentativi, fatti per esiliarlo dai nostri cuori.

Io e molti di voi,speriamo che la Russia possa risolvere i suoi problemi interni, speriamo che il suo Governo ami la pace, che sia un Governo espresso da libere elezioni popolari e non si ingerisca negli affari dei vicini violandone l’integrità.

È una speranza oggi incerta, o da tenersi in serbo forse per giorni migliori. L’Unione Sovietica, come sa chiunque osi guardare in faccia la realtà è governata oggi da una dittatura assoluta, non diversa da nessun’altra nel mondo. Si è alleata con l’altra dittatura ed ha invaso un vicino così piccolo, che non è affatto concepibile come possa arrecar danno o pericolo all’Unione Sovietica; un vicino che non vuole altro che vivere in pace democraticamente, in una forma di democrazia liberale e previdente come la nostra.

Mi è stato detto che alcuni di voi sono comunisti. È un termine di modo in questi giorni. Come Americani voi avete il pieno e legale diritto di chiamarvi comunisti. Avete il pacifico e indiscutibile diritto di far vostri i postulati e gli ideali del comunismo.

Ma, come americani, avente non solo il diritto, ma anche il sacro dovere di limitare la vostra smania di mutamenti rivoluzionari entro i limiti prescritti dalla nostra Costituzione; e non c’è legge americana che vi conceda il diritto, per qualsiasi atto o moto di qualsiasi specie, di sovvertire il Governo e la Costituzione della nazione.

Queste parole, che sembravano accuratamente scelte e gli applausi che le accolsero, sono un’eloquente testimonianza dell’atmosfera prevalente allora negli Stati Uniti, per tutto il periodo della “strana guerra”. Roosevelt era stato infatti, il primo Presidente che avesse riallacciato relazioni amichevoli con l’Unione Sovietica, dopo sedici anni in cui si era fatto di tutto per ignorarne l’esistenza e che rese in seguito aiuti decisivi ai Russi, quando divennero vittime di quelle stesse voraci forze che avevano invano, tentato di placare.

Durante quello stesso inverno, Churchill ebbe aspre parole contro le nazioni neutrali d’Europa che cercavano di comperarsi l’immunità dalla Germania. “Ciascuno – egli disse – spera, nutrendo bene il coccodrillo, che il coccodrillo lo mangi per ultimo”. Evidentemente l’immagine del coccodrillo come simbolo della voracità nazista piaceva a Churchill. Anni dopo, per spiegare a Stalin il piano di operazioni nell’Africa settentrionale disegnò un coccodrillo dicendo: “Noi lo colpiremo qui, al basso ventre (il Mediterraneo) e contemporaneamente lo picchieremo sul muso (la Francia settentrionale)”.

Nel marzo 1940, Hopkins fu abbastanza ristabilito per scendere dal letto qualche ora al giorno e fare quattro passi, se il tempo era bello e caldo. Ma era sempre molto debole. In una lettera a Henry Wallace, segretario dell’Agricoltura, nella quale gli chiedeva certe facilitazioni per procurarsi dei semi per il suo giardino, scriveva: “Occuparmi del giardino è l’unica cosa che sarò ancora in grado di fare questa primavera”.

Ciò è abbastanza significativo, perché durante tutti gli anni che gli fui amico, Hopkins non dimostrò mai nessunissimo interesse per i fiori.