a cura di Cornelio Galas

Dopo il 1948 per l’Italia, le cose – come detto – si complicano. Per la Gran Bretagna dopo il 5 maggio 1949 – qualora l’estradizione del militare tedesco non sia stata già richiesta entro il 1 settembre 1948 – saranno estradati solo i militari responsabili del reato di omicidio e solo se vi è una prova dello stesso a prima facie ed “accompagnati da soddisfacenti giustificazioni”.

Lo stesso dicasi per la comunicazione americana che imporrà come termine per la richiesta di estradizione il 1° novembre 1948. Di fatto le forze alleate mutavano la condotta seguita fino a quel momento, esigendo una giustificazione per la richiesta di estradizione presentata successivamente ai termini anzidetti.

Le scelte effettuate erano frutto di valutazioni pratiche da parte degli alleati, lo stesso Foreign Office inglese – ripetendo che tale procedura non avrebbe contemplato la fine dell’estradizione dei criminali tedeschi – rilevava che “esso non può assumere alcun preciso impegno che eventualmente per detta fine non verrà fissata – possibilmente prima della fine di quest’anno (1949 n.d.r.) – dopo di che nessuna ulteriore richiesta di alcun genere verrà accettata dato che, in base a recenti accordi circa il Governo della Germania occidentale, la questione sarà molto presto di competenza delle tre potenze occupanti e non del solo Governo di Sua maestà”.

Le ricerche dei presunti criminali di guerra tedeschi, nella maggior parte dei casi non avevano avuto – ancor prima delle predette comunicazioni – alcun esito, anche perché i vari Uffici di collegamento e le stesse Autorità alleate, soggetti a frequenti spostamenti delle loro sedi, non furono più in condizioni di dare una pronta e proficua collaborazione come era stato invece negli anni precedenti, anzi nel 1948 c’è una totale interruzione di comunicazione.

Di conseguenza si affievolisce l’assistenza giudiziaria che provocherà l’impossibilità pratica di giungere alla sicura identificazione dei colpevoli. Tale situazione costrinse l’allora Procuratore generale militare dott. Ugo Borsari ad inviare due lettere al Ministero degli affari esteri.

La prima del 30 novembre 1947 nella quale il Procuratore Generale ritenendo che l’Ufficio di collegamento alleato in Italia non avrebbe comportato alcun carattere di forza armata ne tantomeno di occupazione o di controllo e che pertanto sarebbe potuto rimanere nel territorio italiano anche dopo la data del 28 febbraio 1948 (si deve rammentare che ex art. 73 del Trattato di pace entro 90 giorni dalla data di ratifica si sarebbero dovuti sopprimere gli uffici Alleati in Italia ad eccezioni di quelli di carattere amministrativo) rilevava che “la mancanza di un organo di collegamento alleate in Germania parrebbe serio ostacolo alla possibilità di definizione dei procedimenti per crimini di guerra commessi da militari tedeschi in Italia, che già tante difficoltà incontrano nel loro svolgimento per il rintraccio degli imputati e dei testimoni”.

Nella seconda lettera del 14 maggio 1948 il Procuratore Generale rilevava che “l’ufficio crimini di guerra di questa procura Generale Militare, nell’espletamento del suo compito, ha potuto ottenere un apprezzabile aiuto da parte dell’Ufficio di collegamento, ora disciolto, fino al febbraio di quest’anno.

Successivamente per gli atti di assistenza giudiziaria si è rivolto al War Crimes Group (Germania) e al D.J.A.G. di Klagenfurt (Austria), che, secondo quanto dichiarò il maggiore Tighe prima di lasciare Roma, avrebbero continuato a collaborare per la punizione dei crimini di guerra commessi dai tedeschi in Italia. Questa procura deve constatare che finora nessuna delle richieste già in corso al momento in cui venne disciolto l’Ufficio di Collegamento, né di quelle successivamente inoltrate ha avuto esito; anzi finora non è stato possibile stabilire, attraverso la corrispondenza, alcun contatto con gli Uffici alleati sopraindicati, i quali fino ad oggi non hanno mai dato risposta alle numerose note loro trasmesse per posta”.

La volontà dell’Italia e dello stesso procuratore dott. Borsari di perseguire con forza i criminali di guerra tedeschi risulta nella stessa missiva di cui sopra laddove il procuratore generale – lamentando la mancanza di comunicazione con le Autorità Alleate competenti – rileva che “data l’importanza dei procedimenti già in corso e di quelli da instaurarsi e dato che, per ovvie ragioni per detti processi l’autorità giudiziaria italiana nulla di concreto può raggiungere senza una continua ed effettiva opera di collaborazione da parte delle Autorità che occupano la Germania” richiedendo così al Ministero di accertare quale “sia l’orientamento delle Autorità Alleate ed in particolare del War Crimes Group in relazione all’attività dell’Autorità giudiziaria Italiana sta svolgendo e cerca di continuare a svolgere per la punizione dei crimini di guerra commessi dai tedeschi…e per ottenere, eventualmente la consegna di altri imputati e testimoni”.

Degne di nota sono le comunicazione americane e britanniche circa la consegna dei militari tedeschi: da una lettera del 8 ottobre 1947 inviata al Criminal Investigation Departiment – American Headquarters di Livorno, dal Procuratore generale militare, dott. Borsari relativamente ad informazione su presunti criminali tedeschi si apprende la decisione americana: “il Ministero degli affari esteri ha portato a conoscenza di questa Procura generale militare una nota dell’Ambasciata degli Stati Uniti d’America in Roma, con la quale viene comunicato al Governo Italiano che il Comando Militare Americano in Germania ha deciso di non dare più corso, dopo il 1 novembre p.v. a richieste di estradizione di criminali di guerra che si trovino nella sua zona di occupazione”, e per i quali non siano state fornite “ogni prova a loro carico entro il 31 dicembre”.

A tale decisione il Procuratore generale militare, dott. Borsari diede riscontro inviando – nel termine previsto – l’elenco completo di tutti i militari tedeschi, imputati di crimini di guerra per i quali non era ancora stato possibile ottenere elementi concreti di responsabilità al Comando Militare Americano in Germania.

Segue poi la nota comunicazione dell’Autorità Britannica che informava l’Italia che, a seguito di una dichiarazione circa la politica del Governo fatta alla Camera dei Lords il 5 maggio 1949, “il Governo di Sua Maestà intende continuare, in casi eccezionali, a conceder l’estradizione di persone a quei paesi nei quali i crimini di questo vennero commessi. Ciò, nelle vedute del Governo di Sua Maestà, significa quei casi in cui vi è una prova di omicidio a prima facie, e vi è una spiegazione sufficiente del motivo per il quale la richiesta di estradizione non venne fatta prima del 1 settembre 1948”.

Si evidenzia pertanto che verso la fine del 1947 la Procura generale militare sarà impossibilitata a dare corso agli accertamenti dei responsabili. L’ostacolo costituito dalla mancanza di una compiuta identificazione di numerosi presunti criminali di guerra, risultava pertanto oggettivo in quanto gli atti, le testimonianze dei sopravvissuti e gli accertamenti dei carabinieri richiesti dal dott. Borsari, nella maggioranza dei fascicoli presentavano dati incompleti quali la mancanza del nominativo del militare tedesco, il suo grado e la zona in cui aveva operato, e – numerose volte – lo stesso nominativo della parte lesa.

Era pertanto oggettivamente difficile per la Procura generale militare procedere a inviare i carteggi alle procure territorialmente competenti.

In questa direzione va menzionata anche la nota pronuncia della Corte di Cassazione del 4 maggio 1946, nella quale si affermava come “in tali condizioni non sarebbe possibile la costituzione del rapporto processuale (sarebbe nullo anche il relativo decreto di irreperibilità) e non può quindi procedersi a giudizio nei confronti di imputati non presenti di cui non si sia potuto identificare le complete generalità”.

La Corte aveva ritenuto dunque che fosse necessario evitare giudizi a carico di persona non meglio identificata atteso che i casi di omonimia e/o di errore di persona erano a quei tempi (ma anche oggi) alquanto frequenti e potevano comportare gravi conseguenze per chi si fosse trovato a farvi fronte.

Con la successiva costituzione della Repubblica Federale di Germania, il problema dell’assistenza giudiziaria assumerà poi tutte le difficoltà e rigidità tipica dei rapporti tra Stati, poiché, sin quando si trattava di regime di occupazione, teoricamente era più facile poter richiedere la “estradizione” di eventuali imputati.

Invece, la ricostituita Repubblica Federale tedesca, ricomplicava ulteriormente le cose, sia in relazione all’incondizionato divieto di estradizione dei cittadini tedeschi previsto all’articolo 16 della costituzione di Bonn del 1949, sia per il trattato italo-tedesco, approvato con legge il 18 ottobre 1942, n. 1344, che vietava l’estradizione verso il nostro paese del cittadino tedesco per reati di natura politica.

Tale convenzione, decaduta in quanto la Germania era in stato di capitolazione e di conseguenza tutti i suoi atti normativi e i rapporti esterni erano decaduti, era stata rimessa in vigore nel 1953, con uno scambio di note intercorso tra il Ministero degli affari esteri italiano e le autorità diplomatiche della nuova Repubblica federale tedesca.

I tedeschi, dunque, non sarebbero mai stati estradati in Italia a causa del divieto, del resto reciproco, dell’estradizione del cittadino. Vanamente dunque, fu tentata la procedura dell’estradizione per ottenere la consegna per il giudizio di militari tedeschi imputati di reati in ordine ai quali vi era una sufficiente base di prove e documentazione per avviare un processo, come avvenne per l’eccidio di Fossoli, addebitato al tenente Karl Friederick Titho.

In tale occasione, il Ministero di grazia e giustizia, infatti, non ritenne di inoltrare la richiesta di estradizione, ostandovi la condizione di cittadino tedesco dell’estradando e l’indole politica dei reati attribuitigli, ai sensi degli artt. 2 e 4 (quest’ultimo modificato G.U. 9 aprile 1953 n. 82) del Trattato di estradizione giudiziaria tra l’Italia e la Germania, del 1942.

A tal fine il Procuratore Santacroce in una lettera spedita al Gabinetto del Ministero della difesa, riferendosi alla richiesta di carteggio presentata dalla Repubblica Federale di Germania rilevava che “costituitasi la Repubblica Federale tedesca, fu sperimentata la procedura dell’estradizione per ottenere la consegna per il giudizio di militari tedeschi imputati di reati in ordine ai quali vi era sufficiente documentazione […] ciò avvenne per l’eccidio di Fossoli addebitato al tenente Karl Friederich Titho; ma il Ministero di grazia e giustizia non ritenne di inoltrare la richiesta di estradizione, ostandovi la condizione di cittadino tedesco dell’estradando e l’indole politica dei reati attribuitigli […] per tale ragione, in tempo successivo, non si ravvisarono altre pratiche di estradizione. In relazione alla situazione sopra descritta, rimase soltanto la possibilità di riprendere l’esame dei vari casi, di volta in volta, qualora fosse stata segnalata la presenza nel territorio dello Stato di cittadini tedeschi indiziati di crimini di guerra”.

Oltre alle conseguenze prodotte dalla ricostituzione politica della Germania, intervenne poi, in questa direzione, anche la convenzione europea di estradizione che, sebbene stipulata a Parigi nel 1957, era stata approvata in Italia nel 1963 ed attendeva ancora, da parte nostra, la legge di ratifica.

Erano numerosi, dunque, i motivi per ritenere che i militari tedeschi non avrebbero potuto mai essere estradati in Italia. Si pensi che ben prima la nascita della Repubblica Federale di Germania la possibilità di avere i responsabili dei crimini in Italia era comunque problematico.

In una lettera del Procuratore Generale Militare dott. Borsari del 16 maggio 1949 ed inviata al Ministero degli Affari Esteri e per conoscenza al Ministero di Grazia e Giustizia si evince la perplessità dello stesso ad instaurare un procedimento penale senza la “necessaria presenza dell’imputato” in quanto “sono da tenere presenti le difficoltà di carattere generale ben note a codesto Ministero oltre al fatto che il tenente Wolfgang Lehnigk Emden è domiciliato in Germania nella zona sovietica questa procura […] non ritiene possibile, almeno per ora instaurare un procedimento penale”.

Il Ministero affari esteri risponde che “questo Ministero non ritiene che le difficoltà accennate da codesta procura generale possono essere superate. Ciò anche in considerazione della fase delicata che attraversano le trattative attualmente in corso con le autorità sovietiche per la nota questione”.

Per quanto riguarda i delitti compiuti dagli italiani, oltre alle decisioni del 20 agosto ed ai provvedimenti normativi relativi alla costituzione delle Corti d’Assise straordinarie, naturalmente centrale è l’opera svolta dall’Alto commissariato per le Sanzioni contro il Fascismo costantemente presidiato in questo periodo dal partito Comunista, nella persona di Scoccimarro prima, e poi alla costituzione del Ministero per l’Italia occupata, da Ruggero Grieco.

Proprio a segnare, una ulteriore discontinuità con il ventennio fascista, a partire dal Governo Parri e fino al Maggio 1947, il dicastero di grazia e giustizia, viene anch’esso affidato a componenti del partito comunista del calibro di Palmiro Togliatti e Fausto Gullo. Appare quindi estremamente saldo questo circuito di epurazione costituito dal Dicastero di grazia e giustizia che coordina il Commissariato per le sanzioni contro il fascismo e le Corti speciali.

È estremamente indicativo che proprio Togliatti appena divenuto guardasigilli, aderisca alla decisione del 20 agosto del neocostituito governo Parri di concentrare i fascicoli dei crimini nazifascisti nella Procura generale militare. Trasparente appare la concordia delle forze politiche antifasciste e ferma la volontà di perseguire i criminali nazisti quanto quelli italiani, pur nell’ambito di una condivisa finalità di riaggregazione e di riappacificazione del paese, fortemente lacerato dagli avvenimenti del Ventennio fascista e della guerra.

In questa chiave va inquadrata anche l’amnistia che porta il nome di Palmiro Togliatti in veste di guardasigilli (DPR 22.6.1946 n. 4) che decretava l’amnistia per i reati comuni e politici in particolare il collaborazionismo con il nemico e per i reati ad esso connessi, anche se di fatto nella pratica applicazione delle pronunce giurisprudenziali si ebbe una concessione generalizzata ed ampia rispetto al dettato normativo.

In seguito il legislatore è intervenuto con ulteriori provvedimenti di clemenza a conferma della volontà di pacificazione inaugurata dall’amnistia Togliatti. Sulla base di questi elementi, dalla linea dei partiti politici, all’azione svolta da Borsari fino alla ricostituzione della Germania, risulta difficilmente sostenibile anche la spiegazione dei mancati processi ai tedeschi con l’intenzione di evitare il giudizio relativo ai presunti criminali italiani, con particolare riguardo ai delitti compiuti nel periodo 1941-43 in Jugoslavia dall’Italia fascista.

La tesi è stata sostenuta in primo luogo sulla base della documentazione reperita all’Onu sull’attività del suddetto UNWCC, dove il rappresentante jugoslavo ha chiaramente posto all’attenzione dell’organo delle Nazioni Unite la questione dei crimini di guerra commessi dagli Italiani fin dal 1944.

In secondo luogo, questo collegamento tra crimini italiani in Jugoslavia e mancato perseguimento dei criminali tedeschi, oltre ad essere stato sostenuto anche da autorevoli personaggi auditi dalla nostra Commissione, è stato supportato dalle considerazioni svolte dall’ambasciatore italiano a Mosca Pietro Quaroni in un dispaccio del 7 gennaio 1946.

Difatti, Quaroni sostenne che la richiesta italiana per l’estradizione dei militari tedeschi si sarebbe rilevata un “boomerang” rispetto alla nostra posizione riguardo ai criminali di guerra italiani, che in caso di domanda jugoslava sarebbero dovuti necessariamente essere estradati, sostenendo altresì che la linea di condotta italiana non sarebbe stata appoggiata dalle tre potenze occidentali.

Egli sosteneva che alla fine “tutti o quasi tutti” i presunti criminali di guerra italiani sarebbero stati consegnati ai Paesi che li richiedevano. Si sarebbe, in poche parole, creato un precedente dalle conseguenze obbligate. Ora, a parte la gratuità del parere personale espresso da Quaroni in proposito, esplicitamente ammessa dallo stesso ambasciatore nella missiva in questione, i crinali della vicenda jugoslava e delle denunce all’Onu si svolgevano in quel periodo secondo linee ben più complesse e articolate.

Da un lato la documentazione di sostegno alle accuse, presentata all’UNWCC, risulta tutt’altro che precisa e affidabile come, in più di un documento consultato, emerge chiaramente. Nella riunione del 5 dicembre 1946 a proposito di una serie di denunce nei confronti di Italiani viene affermato infatti che: “[…] On some of such sects of facts, or “counts”, the information so far produced by the Yugoslav National Office was not considered sufficient and the decision on some counts has accordingly been adjourned until additional information is forthcoming”.

Del resto non meno indicativo di imputazioni e liste tutt’altro che esaurienti ed attendibili, è il fatto che negli elenchi jugoslavi risulti menzionato il ministro del lavoro Achille Marazza che era stato uno dei membri del C.L.N. dell’Alta Italia e non poteva essere sospettato né per indole né per storia personale del compimento di alcun crimine in Jugoslavia.

Come ha dichiarato di fronte alla Commissione il senatore a vita Giulio Andreotti rilevando che “vi era una certa sfiducia nei confronti del sistema di Tito. Si trattava non di dare qualcuno alla magistratura anglosassone ma di dare qualcuno ad un sistema da prendersi con le molle. Non c’era certamente il desiderio di coprire qualcosa, però ricordo che persone assolutamente non sospettabili, persone che avevano fatto la guerra in quell’area consigliavano di avere una grandissima prudenza.

Era un momento in cui la lotta politica forse prevaleva sui desideri di giustizia, però, nel caso specifico, era indicato Marazza, persona di una mitezza tale che vederlo tra i responsabili di atti di violenza e sterminio sembrava assurdo. Si chiedevano, quindi, adeguate documentazioni a base delle richieste, che erano estremamente generiche”.

Con lettera del 15 marzo 1947 del Ministero degli Esteri ed inviata alle ambasciate italiane a Washington, Londra, Parigi e Mosca e per conoscenza al Ministero della guerra si afferma, infatti, che per il Governo italiano “non sarà tralasciata alcuna possibilità per evitare la consegna di cui trattasi (per i presunti crimini di guerra italiani in Yugoslavia n.d.r.) in linea pregiudiziale non potremmo consentire la consegna di persone di nazionalità italiana i cui nomi siano contenuti su liste presentate dalla parte interessata e senza che si conoscono e si vaglino in sede giudiziaria le imputazioni loro addebitate, com’è normale in ogni procedimento di estradizione.

Allo stato attuale del funzionamento della giustizia Yugoslavia, inoltre, nessun affidamento può farsi sull’imparzialità delle Corti che fossero chiamate a giudicare i nostri presunti criminali di guerra”, anzi, se così non fosse “per molti italiani, dati i metodi della giustizia Jugoslava significava morte certa”.

Dall’altra parte poi, gli jugoslavi che tanto mostravano di fare affidamento sull’UNWCC, del quale in ogni modo non si sarebbe mai del tutto chiarito l’insieme delle prerogative detenute ed esercitate effettivamente a sostegno dell’azione degli Stati, lo scavalcavano con una politica giudiziaria del tutto autonoma.

Infatti il Ministero degli esteri scrivendo all’ambasciata italiana a Washington in data 10 ottobre 1945 rilevava che: “Sino ad ora infatti l’apposita Commissione delle Nazioni Unite, residente a Londra, non aveva stabilito norme precise e gli stessi tribunali militari inglesi e americani hanno proceduto indipendentemente e ciascuno con criteri propri alla ricerca e alla posizione di criminali di guerra. In modo ancor più indipendente hanno poi proceduto jugoslavi ed albanesi, attraverso procedure e giudizi che possono qualificarsi sommari, e di cui furono vittima parecchi italiani.”

Pertanto la Jugoslavia usa strumentalmente la commissione dell’UNNWCC, come una sorta di grancassa, agendo poi in modo sostanzialmente autonomo e svincolato da ogni tipo di garanzia e certezza del diritto che essa voleva salvaguardare. Quest’ambivalenza, appare emblematicamente percepibile proprio nel maggio 1945.

Infatti, mentre in quel momento la rappresentanza jugoslava insisteva con forza in seno all’UNWCC, sostenuta dal delegato cecoslovacco, per la creazione di un’agenzia specifica per il caso italiano, con l’obiettivo di indagare e avviare la punizione di quegli italiani che si fossero macchiati di crimini di guerra nel 41-43, le truppe titine avanzavano in Venezia Giulia fino ad occupare Trieste (1 maggio – 12 giugno 1945) dando piena giustificazione ai timori italiani richiamati dal Senatore Andreotti.

Da un lato infatti la Jugoslavia usurpava terre che non erano state occupate dal fascismo con l’attacco del 1941, ma che appartenevano allo stato italiano secondo precisi legami prima spirituali e culturali che politici e comunque, territorialmente definiti ben prima del 1939.

Ulteriore aggravante in questo senso, derivava poi, dal fatto che, dopo il 25 luglio 1943, il governo del Sud era diventato cobelligerante delle Nazioni Unite e quindi non più nemico ma alleato delle stesse truppe titine, in funzione antinazista. Dall’altro lato, i sistemi titini si rivelavano in tutta la loro disumanità nella politica di sistematica soppressione di migliaia di italiani attuata con il metodo delle foibe durante quest’avanzata, secondo una chiara volontà di snazionalizzazione di queste terre italiane.

Dunque le generiche accuse, probabilmente vanno inquadrate nel tentativo di legittimare questa politica altamente ostile nei confronti del nostro paese e di acquisire nuovi meriti e prerogative rispetto agli italiani non soltanto sconfitti ma criminali di guerra così da ottenere ulteriori concessioni al tavolo della Pace.

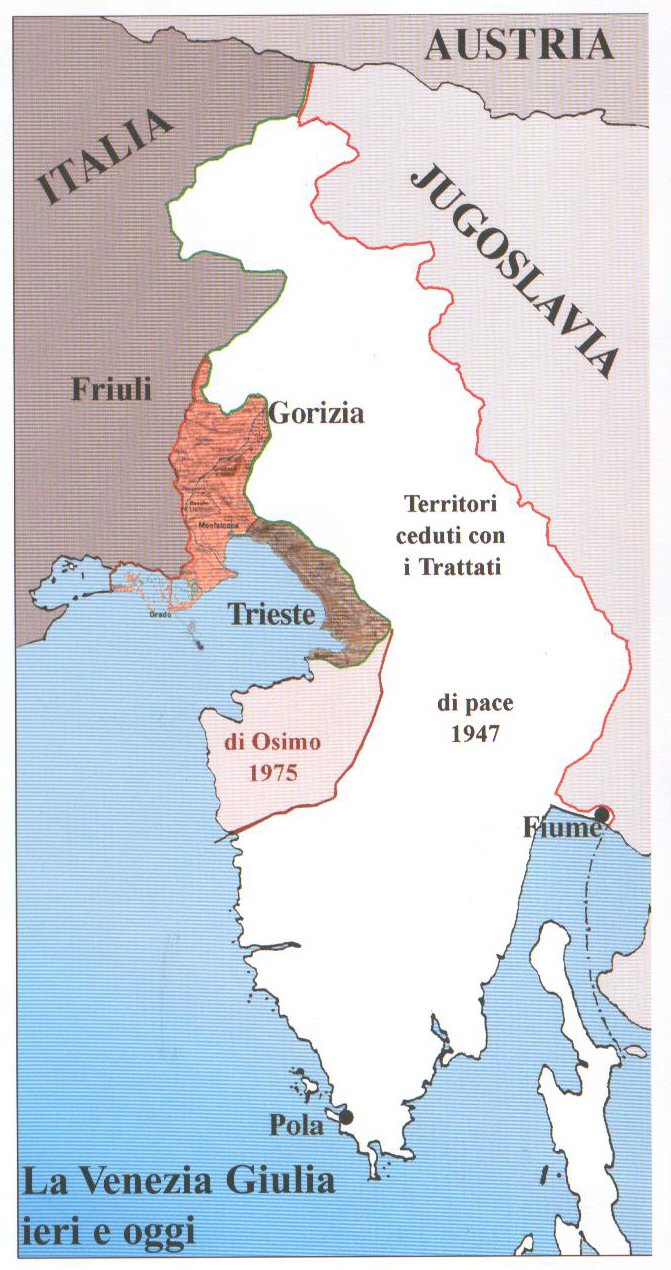

Difatti, il Trattato sottoscritto il 10 febbraio 1947 dall’Italia, viene subito firmato senza alcuna possibilità di negoziazione e se Trieste viene (dopo quaranta giorni liberata dai Titini e attraverso la costituzione di uno stato cuscinetto, tra Italia e Jugoslavia, definito T.L.T., Territorio Libero di Trieste, affidato alla tutela dell’ONU) risparmiata, con il territorio ad essa immediatamente limitrofo ed una piccola parte dell’Istria, dall’annessione a Belgrado, Zara, Fiume e gran parte dell’Istria vengono definitivamente perse.

Ora, a prescindere dal fatto che il destino di Trieste verrà comunque deciso in seguito ed in maniera definitiva con il trattato di Osimo e che la questione delle foibe potrebbe essere materia di una commissione d’inchiesta ad hoc (o almeno auspicabilmente in un prossimo futuro ne costituisca l’oggetto, quale pagina dolorosa ed allo stesso tempo ineludibile per la riappropriazione di una memoria condivisa della storia del nostro paese), certamente non può sottovalutarsi che queste, erano tra le motivazioni che, hanno indotto Alcide De Gasperi a rifiutare l’estradizione di imputati indicati con estrema genericità.

Specialmente nel momento in cui in una lettera del 9 aprile 1946, in veste di Presidente del consiglio, Alcide De Gasperi, in relazione agli eccidi jugoslavi (in danno di uomini, donne e bambini italiani) ed all’assoluta mancanza di elementi di garanzia e di civiltà giuridica offerti da Tito, manifesta agli Alleati l’assoluta contrarietà italiana a concedere l’estradizione dei presunti criminali italiani alla Jugoslavia.

Difatti, De Gasperi scrivendo all’ammiraglio americano Ellery W. Stone (Capo della Commissione alleata) rilevava che “ogni giorno pervengono notizie molto gravi su veri e propri atti di criminalità compiuti dalle autorità jugoslave a danno di Italiani e dei quali sono testimoni i reduci dalla prigionia e le foibe del Carso e dell’Istria, susciterebbe nel Paese una viva reazione e una giustificata indignazione” e sull’assoluta mancanza di elementi di garanzia e di civiltà giuridica offerti da Tito “sono poi ormai ben noti i metodi attualmente in uso nei Tribunali jugoslavi, metodi che non danno alcuna garanzia di osservanza delle più elementari norme di giustizia”.

Del resto, diversamente dalle profonde contraddizioni e dalle inquietanti ambivalenze jugoslave, l’Italia non voleva salvare dei criminali ma quantomeno garantire che fossero svolti degli accertamenti reali, non politicizzati ed in una cornice di civiltà giuridica che nella Jugoslavia titina erano impensabili.

La posizione espressa da De Gasperi contro l’estradizione ma non per l’impunibilità, era del resto supportata da tutto lo schieramento dei partiti antifascisti, da Nenni ed i socialisti agli stessi comunisti, pure vicini a livello di affinità ideologiche alla Jugoslavia comunista, ma fedeli innanzitutto ai valori democratici e garantisti, di rispetto dei diritti umani che animavano l’Italia dell’immediato dopoguerra.

La lettera dell’allora Ministro di grazia e giustizia, on. Fausto Gullo dell’8 agosto 1946 al democristiano Prunas sulla volontà comunista in linea con la posizione della democrazia cristiana di rivedere l’articolo 38 del Trattato di pace non ancora firmato (corrispondente all’articolo 45 del trattato definitivo) che avrebbe reso praticamente automatiche le estradizioni di imputati italiani ai paesi richiedenti come la Jugoslavia, risulta inequivocabile.

A suo giudizio, infatti, il contenuto dell’art. 38 era frutto di una “interpretazione aberrante” del diritto internazionale, che rendeva di fatto “perseguibili dai vincitori anche semplici militari o funzionari che si siano limitati ad applicare le leggi dello Stato italiano e le leggi e gli usi del diritto bellico“.

Il ministro Fausto Gullo arrivò ad affermare che neppure la garanzia prevista nell’ultimo comma del progettato articolo, la quale affidava la risoluzione di questioni insorgenti sulla sua applicazione, all’accordo dei quattro ambasciatori delle potenze vincitrici (Usa, Urss, Francia, Inghilterra), costituiva una tutela contro un suo utilizzo indiscriminato.

Nel prosieguo della missiva infatti, denuncia il rischio che, questa nuova categoria dei criminali di guerra nella sua vaghezza, possa essere usata e abusata senza le garanzie e il rigore giuridico che invece contraddistinguono la normativa del nostro sistema giuridico sui reati commessi contro gli usi di guerra, contenuta nell’articolo 13 del codice Penale militare di guerra italiano e nel titolo IV del suo III libro.

Il ministro Gullo poi conclude con indiretto ma non certo meno chiaro riferimento all’atteggiamento jugoslavo, stigmatizzando il verificarsi della seguente eventualità: “Si pensi ad esempio alla pretesa di qualche stato vincitore di considerare criminali di guerra, per la semplice qualità o carica da loro rivestita, finanche coloro che a suo tempo in territorio occupato dalle forze armate italiane furono membri dei tribunali di guerra colà istituiti”.

Le obiezioni italiane non avrebbero comunque inciso nella riformulazione dell’articolo 38 riproposto nel Trattato definitivo tale e quale ma posto quale articolo 45. Nondimeno, appena firmato il Trattato di pace, l’Italia ribadiva la sua assoluta indisponibilità a consegnare i presunti criminali di guerra alla Jugoslavia chiedendo alle potenze alleate, la rinuncia unilaterale all’applicazione dell’art. 45.

Del resto, gli alleati avevano, già da alcuni mesi, liberato i presunti criminali di guerra richiesti dalla Jugoslavia che erano sotto la loro custodia, rimettendo la questione direttamente nella mani dell’Italia e della Jugoslavia. Mentre gli Stati Uniti diedero incondizionatamente il loro consenso alla rinuncia dell’applicazione dell’art. 45 il 14 agosto 1947, Francia e Gran Bretagna condizionarono la loro rinuncia, ad una concreta azione punitiva da parte italiana contro i criminali di guerra italiani.

Il governo britannico prese ufficialmente questa decisione in seguito (16 aprile 1948), mentre la Francia pur non avendo rinunciato ad avvalersi dell’art. 45 del Trattato di pace, dal 1948 non ne richiese più la consegna.

Pressoché contemporaneamente, il governo greco comunicava in via ufficiosa al governo italiano che la Grecia rinunciava ad avvalersi dell’art. 45 del Trattato di pace per la consegna dei criminali di guerra, auspicando un proficuo rapporto commerciale e di amicizia tra i due paesi, liberando poi addirittura, nel 1950, tre presunti criminali di guerra italiani che si trovavano nelle sue carceri.

Posizione quella greca già delineata durante un incontro del 1948, avvenuto tra il sottosegretario del Ministero degli esteri, dott. Pipinelis e il consigliere dell’ambasciata britannica ad Atene, in cui si manifestava l’intenzione di non volere dare seguito alla richiesta per la consegna dei presunti criminali di guerra italiani.

Peraltro il nostro paese, non aveva atteso la firma del Trattato di pace per affrontare concretamente il problema dell’accertamento di eventuali responsabilità italiane in Jugoslavia, attraverso l’istituzione, su proposta a De Gasperi del Ministro della guerra, Manlio Brosio all’inizio del 1946, presso il suddetto ministero, di una commissione di inchiesta che procedesse ad investigare sui presunti criminali di guerra italiani, per “salvaguardare l’onore e la dignità di quelli che possono ritenersi immuni dalle accuse loro lanciate” e con il fine di “poter giudicare, con i propri normali organi giudiziari e secondo le proprie leggi, quelli che risultassero fondatamente accusati da altri Stati richiedenti”.

Questa Commissione di inchiesta nasce il 6 maggio 1946, ed è inizialmente presieduta dall’ex Ministro della guerra il senatore liberale Alessandro Casati, per poi essere affidata – subito dopo la prima riunione tenutasi l’8 maggio 1946 – all’ex Ministro dell’aeronautica Luigi Gasparotto (e futuro Ministro della difesa). Inoltre, essa è composta da tre ex sottosegretari: l’avv. Carlo Bassano, il socialista Domenico Albergo, il comunista Mario Palermo, da due magistrati: il Presidente generale della Corte di Cassazione Oreste Enrico Marzadro e il Procuratore generale della Corte di Cassazione Giuseppe Paolo Gaetano, dal docente di diritto internazionale, prof. Mario Scerni, da tre militari: il gen. Pietro Ago, l’amm. Luigi Sansonetti e il col. Luigi Sormanti.

Successivamente vengono chiamati a farne parte anche due rappresentanti del Ministero degli interni: i prefetti Mario Micali e Carlo Rosati. La Commissione avrebbe concluso il suo lavoro istruttorio con la relazione finale del 30 giugno 1951 secondo la quale si stabiliva, non senza rimarcare le esagerazioni e le iperboliche prese di posizione assunte in precedenza dalla Jugoslavia (e del tutto infondate poi alla prova documentale delle vicende in questione), il deferimento di 34 persone al giudizio delle competenti autorità italiane.

Prima di allora, nel promemoria del Ministero degli esteri del 19 gennaio 1948 si sosteneva quanto poi scaturì dalla Commissione di inchiesta presieduta dall’on. Gasparotto “durante le istruttorie presso la Procura generale militare sono stati sentiti finora 65 testimoni, i quali, non solo si sono pronunciati tutti a favore degli imputati, ma ne hanno addirittura fatto l’apologia, affermando che le rappresaglie ordinate od eseguite dagli imputati stessi, e che costituiscono i capi d’accusa della Jugoslavia, non sono né più né meno che la conseguenza delle atrocità commesse dagli jugoslavi contro i militari e civili italiani.

Il processo contro i presunti criminali di guerra italiani si risolverebbe, pertanto, in un processo contro gli jugoslavi; ciò che, nel momento attuale, mentre cioè si cerca di migliorare i rapporti italo-jugoslavi, non sembrerebbe opportuno”.

Comunque, in linea con le predette considerazioni finali cui arrivò la Commissione di inchiesta, già durante lo svolgimento dell’istruttoria, era stata ampiamente rilevata l’inconsistenza e l’esagerazione di molte accuse jugoslave. Circa i suddetti 34 casi di italiani deferiti alla magistratura, peraltro, prima della conclusione della Commissione si era tenuta una riunione (5 giugno 1950), cui oltre al Segretario Generale del Ministero degli affari esteri, il Conte Vittorio Zoppi parteciparono anche il colonnello Sormanti, il segretario della “Commissione d’inchiesta”, e il dott. Pantano, Vice-procuratore generale presso il Tribunale Supremo Militare), nella quale fu presa in esame l’eccezione processuale.

Gli avvocati difensori, infatti, sostenevano per i casi di italiani comunque sospettati di aver compiuto crimini di guerra, o aver assunto deliberazioni sproporzionate, che la Commissione stava vagliando e selezionando, un’assoluzione “per una eccezione procedurale“.

L’art. 165 del codice penale militare di guerra italiano condizionava, infatti, la procedibilità per crimini di guerra commessi in altro Stato al presupposto della “reciprocità“, ovvero alla garanzia che anche detto Stato garantisse “parità di tutela allo Stato italiano ed ai suoi cittadini per atti compiuti dai propri“. Sussisteva peraltro il dubbio se tale articolo potesse valere contro il dettato dell’art. 45 del Trattato di pace.

Dubbio fugato dall’ufficio del contenzioso diplomatico di Palazzo Chigi che nell’agosto 1950 asserì che le clausole del Trattato di pace non precludevano l’applicazione dell’articolo 165 del codice penale militare. Qualora fosse stata riscontrata la mancanza di “reciprocità“ da parte jugoslava (cosa ampiamente dimostrata) si sarebbe dunque dovuto assolvere tutti gli imputati. Per il 25 giugno 1951 fu convocata una riunione interministeriale “per decidere il da farsi in merito alla questione dei presunti “criminali di guerra” italiani deferiti alla Procura generale militare“.

A questa riunione presero parte rappresentanti della Procura generale militare, del Ministero degli esteri, della difesa e della giustizia. Già il 15 marzo 1951 il Ministero degli esteri aveva chiesto al Ministero della difesa “l’archiviazione dei vari procedimenti“ a carico dei presunti criminali di guerra italiani richiesti dalla Francia e indagati dalla Commissione d’inchiesta, “risultando l’azione della Commissione stessa superata dalle circostanze“.

Lo stesso giorno un’analoga richiesta di archiviazione veniva fatta anche a proposito dei presunti criminali di guerra richiesti dall’Unione Sovietica. Dopodiché, sul tema dei criminali di guerra, soprattutto sui criminali di guerra jugoslavi, resisi responsabili di eccidi, stragi nei confronti di italiani, civili, donne e bambini, le notizie scarseggiano fino ad una riunione interministeriale dell’estate 1961 alla quale partecipa oltre al Ministero della Difesa un rappresentante della Procura militare generale.

La riunione (dell’11 settembre 1961) aveva il compito di trattare la questione dei criminali di guerra jugoslavi, nel corso della quale il Ministero della difesa stilò un riassunto della stessa. Alcuni anni dopo, con decreto presidenziale del 5 aprile 1965, avvenne la concessione della grazia per 63 cittadini jugoslavi condannati (presumibilmente in contumacia) per crimini di guerra contro italiani.

Come già rilevato si deve ricordare a questo proposito che sul fronte orientale, con il Trattato di pace firmato il 10 febbraio 1947, 300.000 italiani lasciarono l’Istria e la Dalmazia dopo aver pagato purtroppo un prezzo pesantissimo di sangue, con molte persone eliminate nelle foibe carsiche, sulle quali purtroppo non si è mai indagato.

Si auspica che, alla stregua di questa Commissione d’indagine, si voglia far luce su tali eventi, perché, con le stesse motivazioni, questa Commissione potrebbe indagare anche su quegli avvenimenti per cercare di capire quello che accadde e perché mai non sono stati perseguiti gli autori dell’infoibamento di migliaia di italiani (uomini, donne e bambini), e che rimane tuttora un mistero