a cura di Cornelio Galas

Il primo problema che si presentò a Roosevelt, subito dopo le elezioni, fu uno di quelli di cui nessuno aveva mai parlato durante la campagna: la Gran Bretagna era sull’orlo della bancarotta, per aver dato fondo alle riserve di dollari. I suoi fondi che ammontavano a prima della guerra a quattro milioni e mezzo di dollari, erano bell’e sfumati, ivi comprese le proprietà private britanniche in America espropriate e liquidate dal Governo di sua Maestà.

Churchill

Era evidente che gli Inglesi non potevano resistere oltre senza gli aiuti degli Stati Uniti, ma per la legge del “pagare e ritirare”, non potevano farlo se non avevano i dollari. Nelle infinite discussioni sull’argomento Roosevelt finì col dire: “Si deve trovare un mezzo che so? di prestare o anche affittare queste merci all’Inghilterra” e di lì ebbe origine quel progetto d’immense proporzioni che più tardi Churchill avrebbe definito come “una nuova Magna Carta … l’atto finanziario più disinteressato ed onesto che si conosca nella storia di qualsiasi nazione”.

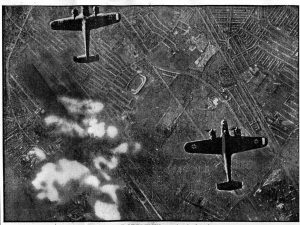

A metà novembre l’aviazione tedesca, sconfitta nella battaglia d’Inghilterra, dava una nuova dimostrazione di forza con la gravissima incursione di Coventry, in cui furono uccise e ferite più di mille persone. Il bombardamento di massa fu esteso ad altre città della Gran Bretagna, una dopo l’altra; e la propaganda berlinese proclamò che l’intera isola sarebbe stata sistematicamente “conventrizzata”, mentre su Londra le incursioni continuavano con tragica monotonia.

Lord Lothian

Verso la fine del mese l’ambasciatore inglese Lord Lothian, tornato da Londra, ebbe un colloquio con il Presidente. Il 26 novembre, fu chiesto a Roosevelt in una conferenza stampa:

Domanda. Signor Presidente, l’ambasciatore britannico ha presentato delle proposte specifiche per ulteriori aiuti?

Presidente. Mi spiace di dover recare disappunto a più di un giornale: non si è fatto alcun cenno alla questione, né navi, ceralacca od altro. (Risa).

Dubito assai che Lord Lothian apprezzasse quel giorno la risposta del Presidente, perché le scorte del suo Paese erano ridotte al minimo e Roosevelt non sembrava avere fretta di aiutare a ricostituirle.

Gli Inglesi avevano ottenuto una notevole vittoria nel Mediterraneo, dove aerosiluranti della Marina avevano inflitto gravi danni alle navi italiane alla fonda nella base di Taranto (l’azione, avrebbe potuto servire di monito per quel che doveva accadere più tardi a Pearl Harbour); e si sapeva nei circoli del Governo che il generale Sir Archibald Wavell, comandante delle forze britanniche in Egitto, aveva ricevuto grandi rinforzi di truppe, di aerei e di carri armati, per prendere l’offensiva contro gli Italiani in Libia.

Sir Archibald Wavell

Però, una vittoria contro le legioni di Mussolini, depresse dalle sorprendenti vittorie dell’esercito greco, non era tale da montare la testa. Rimaneva il mostro germanico, relativamente inattivo allora nelle operazioni terrestri, ma che già raccoglieva sempre maggiori energie per scatenare nuove e più formidabili offensive al momento opportuno.

Le vittorie locali che si fossero potute ottenere nel Mediterraneo, sarebbero state senza seguito, se gli Stati Uniti non si fossero indotti ad offrire tutto il loro aiuto prima che sulla Manica si riaprisse a primavera, l’epoca dell’invasione.

Mote autorità britanniche ritenevano ormai che Roosevelt, dopo la vittoria elettorale, avesse perso qualsiasi interesse all’operazione bellica, o comunque sciupasse stupidamente il tempo, che trascorreva così in fretta. Il 2 dicembre, Roosevelt aveva lasciato Washington (lo si giudichi pur spensierato), per la crociera nel Mar dei Caraibi, sul Tuscaloosa, portando con sé soltanto i suoi funzionari “privati” – Pa Watson, dottor McIntyre e capitano Callaghan.

Harry Lloyd Hopkins

Il solo ospite era Harry Hopkins; nel seguito non c’era nessuna personalità o consigliere, che potesse far presagire consultazioni sui gravi problemi dell’Europa o dell’Estremo Oriente. La Casa Bianca annunciava che scopo della crociera era di ispezionare alcune basi di recente acquisto nelle Indie occidentali, ma i più addentro alle segrete cose ne dubitavano assai, ritenendo che le ispezioni fossero un semplice pretesto per una partita di pesca o per prendere il sole, passando ore liete con gli amici.

Quest’impressione fu rafforzata dai resoconti inviati dai tre rappresentanti della stampa al seguito – Thomas F. Feynolds, Douglas B. Cornell e George E. Durno. La crociera non sembrava per nulla diversa dalle altre, quando le preoccupazioni maggiori erano date dalla rivalità esistente tra Hopkins e Ickes.

Nella baia di Guantanamo, si acquistarono grosse partite di sigari cubani. A Giamaica, a Santa Lucia, ad Antigua, il Presidente si intrattenne a colazione con funzionari coloniali inglesi e con le rispettiva consorti.

Al largo dell’Isola di Eleuthera, ricevette la visita del Duca di Windsor, governatore generale delle Bahamas: a questi disse che le colonie inglesi delle Indie occidentali avrebbero avuto soprattutto bisogno di un Corpo di funzionari del genere del nostro servizio demaniale.

La prima seria riunione sul Tuscaloosa avvenne al largo delle acque territoriali della Martinica, quando salirono a bordo l’osservatore navale statunitense e il console colà residente, per fare al Presidente un rapporto diretto sulle condizioni dell’isola francese, per noi potenzialmente pericolosa. Mentre si svolgeva il colloquio, le persone a bordo del Tuscaloosa puntavano i binocoli sulla portaerei Béarn, alla fonda nella rada di Fort-de-France, simbolo tutt’altro che tranquillante di quella flotta “in essere” post sotto il debole controllo del Governo di Vichy.

Il “Tuscaloosa”

Secondo il solito, le serate a bordo erano dedicate al poker o al cinema e si proiettavano tra l’altro la North-West Mounted Police con Gary Cooper, Paulette Goddard e Madeleine Carrol; I Love you again con William Powel e Myrna Loy; They knew what they wanted con Carole Lombard e Charles Laughton; Arizona con Jean Arthur e William Holden; Tin Pan Alley con Alice Faye e Betty Grable, pellicola quest’ultima popolarissima tra l’equipaggio.

La pesca durante tutta la crociera, non poté dirsi straordinaria. La preda più grossa fu un pesce di venti libbre, pescato da Hopkins, che dovette però ricorrere all’aiuto del dottor McIntyre per tirarlo a bordo, perché da solo non ci riusciva. Giunse un messaggio radio da Ernest Hemingway, che diceva di una gran pesca avvenuta in un tratto di mare fra San Domingo e Portorico.

Ernest Hemingway

Il Presidente vi gettò le reti per un’ora e più usando un amo piumato e fornito di un’esca di cotenna di maiale come suggerito da Hemingway, ma non ebbe fortuna. In determinati punti della rotta, il Tuscaloosa veniva accostato da idrovolanti della Marina che consegnavano la corrispondenza della Casa Bianca e pacchi di documenti per la firma del Presidente. Tra l’altro, la mattina del 9 dicembre, fu consegnata una lunga lettera di Winston Churchill.

In oltre quattromila parole, tracciava il quadro particolareggiato della situazione bellica del Mare del Nord, a Gibilterra, Suez e Singapore. Trattava a lungo i problemi critici della produzione e degli approvvigionamenti per mare e spiegava i pericoli derivanti dal persistere degli attacchi aerei e sottomarini. Dipingeva la situazione finanziaria dell’Inghilterra in poche ma chiare parole.

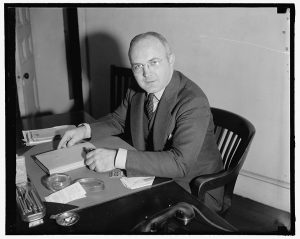

Roosevelt

Chiedeva nuovi cacciatorpediniere, in dono o in prestito. E concludeva lo storico documento, esprimendo la fiducia nell’appoggio che la nazione americana avrebbe dato all’Inghilterra, offrendole quanto le occorreva, ma senza alcun suggerimento intorno al modo con cui il Presidente avrebbe potuto risolvere il problema dinanzi al Congresso e al popolo.

Il messaggio impressionò molto il Presidente e riempì Hopkins d ammirazione per la persona di Churchill, facendogli desiderare di conoscerlo, per sapere quanto in lui vi fosse di retorico e quanto di vero e di sostanziale.

Tre giorni dopo, Roosevelt ricevette dal segretario Hull un messaggio radio che lo informava dell’improvvisa morte di Lord Lothian. Inviò subito a Re Giorgio VI, tramite il Dipartimento di Stato, un messaggio nel quale esprimeva il suo rammarico per la notizia dell’improvvisa morte del suo vecchio amico, esprimendo la profonda certezza che le ultime parole di Lord Lothian sarebbero state per proclamare al mondo la certezza della vittoria.

Non erano le solite condoglianze. Lord Lothian era stato un ambasciatore abile e stimato. Liberale e intimo collaboratore di Lloyd George nella prima guerra mondiale, aveva tutte le qualità per parlare il linguaggio di Roosevelt e di riflesso interpretarlo presso Churchill. Era stato capace di capire (ed un cervello meno elastico del suo non li avrebbe capiti), tutti gli ostacoli gli ostacoli d’ordine interno che impacciavano Roosevelt ed aveva sempre scrupolosamente evitato di accrescere l’imbarazzo con richieste eccessive ed impazienti. La sua perdita in quel momento era particolarmente grave, perché era difficile il sostituirlo.

Re Giorgio VI d’Inghilterra

Il giorno dopo di ritorno in patria, Roosevelt tenne una conferenza stampa ai tre corrispondenti del seguito, e parlò affabilmente dei vantaggi e degli svantaggi da lui notati nelle basi visitate, ma non fece il minimo accenno che potesse destare l’attenzione delle redazioni. L’impressione che egli avesse passato due settimane di totale riposo e di assoluta indifferenza per tutte le nubi che si addensavano minacciose all’orizzonte mondiale, era più viva che mai. Ma era solo un’apparenza.

Hopkins dirà in seguito: “per molto tempo io non seppi cosa meditasse, né se pur meditasse qualcosa. Ma poi comincia a pensare che la sua indifferenza era tutta una finta, come avviene di solito quando vuol far credere di essere in riposo per celare ogni preoccupazione. Gli posi alcune domande. Infine, una sera si sbottonò improvvisamente, rivelandomi l’intero programma.

Re Giorgio VI

Non aveva ancora idee molto chiare sul modo di poterne venire a capo, ma non dubitava affatto di risolvere il dilemma,in un modo o nell’altro”. Questo atteggiamento era di capitale importanza per Roosevelt.

Nessuno che io sappia è mai riuscito a capirne profondamente il perché. Fingeva di parlare poco e malvolentieri dell’argomento che gli stava a cuore, non chiedeva consigli, non si “concentrava affatto su di esso”.

Questa volta aveva di che lambiccarsi il cervello sull’importantissima lettera di Churchill; ma essa purtroppo, pur contenendo un esame preciso del problema (di cui il Presidente era già indubbiamente a conoscenza), non presentava la chiave della soluzione, tranne l’espressione fiduciosa della chiusa, in cui affermava che “i mezzi e i modi si sarebbero trovati”.

Roosevelt

Possiamo soltanto dire che durante la crociera Roosevelt che fu un maestro ed un artista della politica, maturò l’idea del suo capolavoro e quando l’ebbe poi chiara ed evidente dinanzi agli occhi, non perse tempo a metterla in opera.

Il 6 dicembre, fece ritorno a Washington, florido, allegro ed esuberante. Il giorno dopo tenne una conferenza stampa, che aprì con le solite parole: “Non credo che ci sia nulla di particolare rilievo …”. ma preparatasi la strada continuò: “Non dubito affatto che la stragrande maggioranza degli Americani sia convinta che la nostra migliore e più efficace difesa stia nel successo dell’Inghilterra e nella sua difesa”.

Ricordò lo scoppio della prima guerra mondiale e narrò un aneddoto contro i banchieri del Bar Harbour Express. “In tutta la storia – disse – non c’è esempio che sia stata persa una guerra per mancanza di denaro”. Proseguì notando come due essenzialmente, fossero le correnti in cui si divideva il popolo americano: l’una che credeva nostro dovere di prestare denaro all’Inghilterra per l’acquisto di materiale americano e l’altra che riteneva invece, che questo materiale si dovesse offrire a titolo di dono.

Roosevelt

Roosevelt chiamò questa ultima “una banalità”. (Persone che fecero una simile proposta ci furono realmente, ma non avevano incontrato nessun favore al Congresso: Roosevelt le ricordò in questa prolusione per mostrare quanto fosse ragionevole la sua via di mezzo). E soggiunse:

Ora, quello che io voglio fare, è abolire il calcolo in dollari. Ciò vi potrà sorprendere, lo vedo, lo Liberarsi da questo vecchio e stupido dollaro …! Ma lasciate che vi spieghi. Supponete che la casa del mio vicino prenda fuoco ed io abbia una lunga canna da giardino …

Credo sia stata questa similitudine a far vincere a Roosevelt la battaglia degli affitti e prestiti. Dovettero passare due mesi di feroci ed amare diatribe, forse le più aspre della storia d’America, ma il popolo si convinse che la proposta di Roosevelt di prestare la canna da giardino agli Inglesi impegnati in una eroica lotta e in una situazione quasi disperata, non aveva nulla di pericoloso o di rivoluzionario.

Ben pochi si illudevano di poter avere di ritorno la “canna”, ma era fortissima nel periodo, la speranza di allontanare così l’eventualità di altri vent’anni di infruttuose ed aspre controversie sui debiti di guerra.

Dopo la conferenza stampa, Roosevelt si decise a scendere in campo con una delle sue conversazioni accanto al caminetto per spiegare la gravità della situazione bellica.

Non poté però mostrare molta cura a questo suo discorso fin dopo Natale, che era sempre una festa molto sentita alla Casa Bianca, con zie e zii, nonni e nipoti, doni e calze e l’incredibile solenne lettura di A Christmas Carol, fatta dallo stesso Presidente. Nel messaggio che egli rivolse per l’occasione al popolo americano, disse: “Facciamo che questo Natale sia felice per i piccoli che ci stanno intorno. Per noi, maturi d’anni, non può essere felice”.

Franklin Delano Roosevelt

La chiusa patetica non faceva al caso suo: con la bella e straordinaria elasticità di temperamento che gli era propria, egli poteva essere felice in qualsiasi momento e circostanza e sono sicuro che per lui il Natale fu felice anche l’anno in cui fu colpito dalla paralisi e non aveva ancora riacquistato la facoltà di muoversi.

Nel preparare il discorso che Roosevelt avrebbe pronunciato il 29 dicembre, Hopkins trovò la frase adatta e riassuntiva della situazione, che era già comparsa in qualche editoriale: “Noi dobbiamo essere il grande arsenale della democrazia”. Mi si dice che il primo ad averla usata sia stato William S. Knudsen o Jean Monnet. Comunque ci fu discussione sull’utilità o meno dii farla pronunciare del Presidente, cui pareva di escludere in tal modo aiuti all’Unione Sovietica e a certe “repubbliche” dell’America latina; ma la frase era troppo efficace per essere scartata.

Roosevelt lavorò veramente con piacere a questo discorso perché era la prima occasione che gli si presentava, da anni, dopo la campagna elettorale, d’esprimere il proprio pensiero con relativa libertà. Sei mesi prima si era concesso il lusso di accennare a una “pugnalata alle spalle“, ma le conseguenze politiche erano state tali da consigliarlo a controllarsi maggiormente e a parlare solamente per eufemismi non compromettenti.

Roosevelt

Ora, per la prima volta, poteva chiamare i nazisti con il loro vero nome e poteva lanciare le sue frecciate contro gli apostoli del pacifismo. Poteva dire: “Noi non possiamo sfuggire il pericolo o la paura del pericolo, cacciando la testa sotto il letto o tirandoci sul viso le coperte”. Poteva parlare chiaro sull’argomento che gli era stato sempre a cuore, la disastrosa follia d’ogni tentativo di pace negoziata.

E disse:

Una nazione può ottenere pace dai nazisti solo a prezzo di una resa totale … Ma una pace imposta non può essere una pace.

Sarebbe solo un ennesimo armistizio, che porterebbe alla più gigantesca corsa agli armamenti e alle più disastrose guerre commerciali della storia …

Tutti noi, in America, vivremmo sotto il tiro del cannone nazista, un cannone carico di proiettili esplosivi, economici e militari.

Era questa una profonda convinzione di Roosevelt e fu la base di tutta la sua politica nel periodo bellico. La ripeté spessissimo, ma furono sempre in molti negli Stati Uniti a credere che la Gran Bretagna avrebbe fatto meglio a scendere a patti coi nazisti e la Cina ad accordarsi con i “signori della guerra” giapponesi.

Woodrow Wilson

Roosevelt, durante il lavoro preparatorio di questo e di altri discorsi, sedeva alla lunga tavola della sala del Gabinetto e levava spesso lo sguardo al ritratto di Woodrow Wilson, appeso sopra il caminetto. La tragedia di Wilson era sempre presente al suo spirito. Roosevelt non poteva dimenticare gli errori, pur dovuti alla maggior buona volontà del mondo e ai più alti ideali morali e cristiani.

Wilson aveva invocato “una pace senza vincitori” e aveva sostenuto i quattordici punti come base di un’onorevole resa per la Germania. Ma la violazione di quei principi aveva avvelenato il mondo del dopoguerra e permesso il sorgere di Hitler e lo scoppio di una seconda guerra mondiale.

Nulla era più forte, nelle direttive di Roosevelt durante la guerra, delle decisioni di impedire il ripetersi degli stessi errori. Il discorso dell’“arsenale della democrazia” fu uno dei più azzeccati del Presidente. Vi si dava uno sguardo panoramico a tutta la situazione mondiale.

Erano innumerevoli i punti da toccare e da includere, compreso l’imminente pericolo che correvano l’Irlanda e le Azzorre, l’aiuto che l’Unione sovietica e la Svezia davano ala Germania, la presenza della nostra flotta nel Pacifico, la dottrina di Monroe e i B29 (che non erano citati espressamente).

Quando dopo giorni e notti di lavoro indefesso, il discorso cominciò a prendere una sua fisionomia, venne trasmesso al Dipartimento di Stato per averne un giudizio, che si prevedeva radicale. La copia ci tornò con segnati in margine a matita rossa i fogli e le aggiunte del Dipartimento.

B29

In un punto del discorso, Roosevelt, parlando di agenti della Quinta colonna operanti negli Stati Uniti e nell’America latina, esprimeva il seguente monito: “Ci sono dei cittadini americani, molti dei quali occupano posti di responsabilità, i quali, sia pure in molti casi involontariamente, aiutano e facilitano il compito di questi agenti”.

Le parole che ho scritto evidenziato, tornarono dal Dipartimento di Stato segnate con un cerchio rosso, che significava: togliere. Ma Roosevelt, quando nel rileggere la copia, vide il segno, disse: “Chi lo ha fatto?”. Gli spiegammo che il Dipartimento suggeriva fosse meglio evitare quella frase pericolosa.

Roosevelt

“Oh, loro! Benissimo. Cambierò così: ci sono pure dei cittadini americani, molti dei quali occupano posizioni di responsabilità, soprattutto nel Dipartimento di Stato …”.

Proprio all’ultimo momento, poche ore prima che il discorso venisse pronunciato, Hopkins disse al Presidente: “Signor Presidente, no vi pare che si potrebbe includere qualche parola di incoraggiamento e di speranza per rianimare i popoli che stanno combattendo: Inglesi, cinesi e Greci?”

Roosevelt rimuginò l’idea per un bel po’, sollevando lo sguardo e gonfiando le guance com’era sua abitudine. Alla fine dettò: “Credo che le potenze dell’Asse non vinceranno la guerra. E fondo tale convinzione sulle informazioni più recenti e più attendibili”.

Rosenman ed io ci chiedemmo quali fossero quelle informazioni, ma in seguito Roosevelt che l’approvazione degli “affitti e prestiti” avrebbe reso impossibile la vittoria dell’Asse. Fuori di là, le sue fonti segrete d’informazione non valevano meglio di quelle del New York Times o del Chicago Daily News e sotto alcuni aspetti erano anzi, molto imprecise.

Robert E. Sherwood

La notte in cui Roosevelt pronunciò quella sua “conferenza” i Tedeschi operarono uno dei più pesanti bombardamenti su Londra: fu l’incursione in cui andò distrutta dal fuoco tanta parte della città e la stessa cattedrale di San Paolo si salvò miracolosamente. I tedeschi usarono di frequente questa tattica bellica per annullare l’effetto psicologico delle parole di Roosevelt; e non diversamente si comportarono più tardi i Giapponesi.

Sincronizzavano le azioni maggiori con i discorsi del Presidente sperando di annullare la portata sui giornali del mattino dopo e distruggerne l’effetto sul morale degli Americani e degli Inglesi. Ma ci volevano ben altre bombe e bombardamenti per annullare l’effetto di parole come queste: “l’arsenale della Democrazia”.

Edward H. Foley

La legge sugli affitti e prestiti venne redatta in gran parte dal Dipartimento del Tesoro da Edward H. Foley, consigliere generale e dal suo assistente Oscar Cox, che doveva diventare in seguito consigliere generale per gli affitti e prestiti e come tale, uno dei più brillanti aiuti di Hopkins. Un passo importante verso la soluzione del problema finanziario Inglese era già stato compiuto da un altro legale del Tesoro, Herman Oliphant, che si uccise, nel senso letterale del termine, di fatica.

Herman Oliphant

Nello stesso senso agì il Dipartimento della Guerra, in cui Stimson e Marshall erano egualmente decisissimi a rompere tutti gli impedimenti legali agli aiuti all’Inghilterra, non tanto per uno speciale attaccamento alla terra di Shakespeare e di Keats, quanto per il loro dovere di appoggiare l’interesse della sicurezza nazionale.

Si era rispolverato un vecchio statuto del 1892, con il quale in Congresso autorizzava il segretario alla Guerra ad “affittare” i beni dell’Esercito “a sua discrezione, quando ciò fosse per l’interesse pubblico”.

Io non so poi come si sia giunti a dare alla legge affitti e prestiti la matricola di “H.R. 1776”, ma ha tutta l’aria di essere stata un’idea di Roosevelt, perché questo le dava la caratteristica d’una vera e propria “dichiarazione d’indipendenza”, che completasse così la dichiarazione d’indipendenza degli Stati Uniti, proclamata precisamente nell’anno 1776.

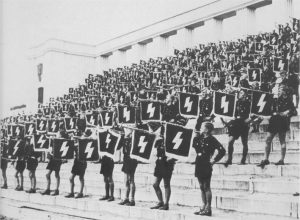

Pearl Harbour

Fu questo uno dei pochi “atti irrevocabili” che Roosevelt si permise prima di Pearl Harbour. Nel chiedere al Congresso l’approvazione di una legge così rivoluzionaria e che garantiva un enorme potere sulla vita e le fortune dei suoi compatrioti, egli corse senz’altro, il maggior rischio di tutta la sua carriera. Gli isolazionisti non erano ancora stati debellati dalla elezioni, perché erano convinti che il popolo americano era stato costretto a scegliere fra due interventisti.

Anzi, per la prima volta si trovavano ad avere in mano una salda organizzazione, dopo la creazione del potentissimo comitato “l’America anzitutto” (America First Committee), ed erano ben finanziati, sicché furono tutti mobilitati nella battaglia contro gli affitti e prestiti. Il Congresso offriva agli avversari di Roosevelt un terreno favorevole per combatterlo ed egli lo sapeva. Sapeva quali sarebbero state le conseguenze d’una battaglia perduta , ma era fiducioso di non perderla.

La sua amministrazione era più forte dell’estate precedente: vi erano entrati Stimson e Knox e ne erano usciti Farley e Garner. Quanto a Hull, qualunque idea avesse nutrito precedentemente sul terzo mandato e sulle malcelate speranze di essere il successore di Roosevelt, egli era stato un dei più attivi sostenitori del Presidente nella campagna contro Willkie ed aveva dato tutto il suo appoggio agli affitti e prestiti.

Henry Wallace

I Newdealers, che come Henry Wallace, fino a quel momento avevano esitato ad avallare la politica estera del Presidente, capivano ora per lo più che essa era qualcosa di ben diverso da una semplice resa all’“imperialismo britannico”.

E il Governo, per la prima volta in diversi anni, si presentava la Congresso su di un fronte unito. Inoltre, il Presidente aveva ricevuto 27 milioni di voti dagli Americani e quei voti costituivano un fatto che il Congresso non avrebbe potuto ignorare.

Purtroppo si sputò anche molto veleno. Il senatore Burton K. Wheeler, anch’egli appena rieletto e perciò sicurissimo di restare incarica ancora sei anni (fu sconfitto soltanto nel 1946), coniò uno slogan che presentava gli affitti e prestiti come: “un aratro che scavava la fossa a un quarto dei figli d’America”.

Roosevelt qualificò tale asserzione “la cosa più vile, falsa e antipatriottica che sia mai stata detta in pubblico nella mia generazione”. E aggiunse: “Citate pure queste parole come dette da me!”.

La legge affitti e prestiti segnò comunque la fine di un periodo di finzioni e di imposture in cui gli Stati Uniti credettero di poter continuare a salvaguardare la propria sicurezza procedendo con i classici piedi si piombo. Quale fosse invece, il vero interesse nazionale non fu manifestato dal solo Roosevelt, ma anche da quelli che per la Costituzione erano i suoi consiglieri, il segretario alla Guerra, il segretario alla Marina, il capo di Stato maggiore dell’Esercito.

Churchill e Roosevelt

Fu loro la decisione di aiutare con tutte le forze l’Inghilterra, finché questa potesse resistere su posizioni vitali per la difesa dell’America o di inviare le nostre forze ad occupare tali posizioni, per di fenderci da noi.

Gli affitti e prestiti fecero sì che la causa alleata resistesse su tutti i fronti nei due anni necessari agli Stati Uniti perché essi stessi diventassero un fattore decisivo nella battaglia in corso. Costituirono un precedente storico per ovviare a tutte le crisi internazionali di tale entità, facendo ricorso a metodi che non implicassero un immediato intervento armato.

Durante le feste natalizie del 1940, Roosevelt non cesso di pensare a tutti i problemi della lettera di Churchill, soprattutto in relazione all’importanza strategica dell’Irlanda e alla parte che potevano svolgere gli Stati Uniti nei negoziati con De Valera.

Joseph P. Kennedy

Si fecero i nomi di alcuni eminenti Irlandesi d’America, come possibili emissari. Infine Roosevelt disse: “E pensare che i tre quarti di tutte queste storie si potrebbero risolvere in quattro e quattr’otto se mi potessi trovare per un momento da solo con Churchill intorno allo stesso tavolo”. “E che cosa ve lo impedisce?”, chiese Hopkins. “Già! È un appuntamento che per ora non si può combinare. Loro qui non hanno un ambasciatore e noi non abbiamo nessuno a Londra”.

Negli occhi di Hopkins passò come un lampo a visione di una grande avventura: “Che ne direste, signor Presidente, se andassi io a Londra?”. Il consiglio trovò un’accoglienza glaciale. Roosevelt affacciò una serie di difficoltà, il molto lavoro da compiere, dato quel po’ po’ da fare che c’era; il messaggio presidenziale con cui inaugurare ufficialmente il terzo mandato, la battaglia per gli affitti e prestiti e via dicendo.

“Quanto alla battaglia, signor Presidente, io no vi posso essere utile. Il mio parere non è mai stato seguito e si è sempre fatto il contrario di quello che dicevo io – disse Hopkins. – Ma se potessi andare in Inghilterra e vedere le cose direttamente, forse potrei servire a qualche cosa”.

Harry Lloyd Hopkins

Era una proposta di cui il Presidente non voleva assolutamente sentir parlare. Ma Hopkins non intendeva lasciar cadere così facilmente un’occasione che gli era parsa così brillante, anzi ottima. Chiese perciò ed ottenne l’aiuto di Missy LeHand e del giudice Felix Frankfurter, il quale, dopo la sua nomina alla Corte Suprema, dava di rado consigli a Roosevelt, ma ne era sempre ascoltato.

Roosevelt tuttavia, non si lasciò commuovere e dopo giorni e giorni di inutili tentativi, Hopkins si dispose a rinunciare all’idea. Stavamo già lavorando al messaggio per il Congresso, quello in cui si parlò delle quattro libertà, delle quali nessuno di noi “scrittori ombra” ha la paternità.

Le aveva nominate Roosevelt per caso in una conferenza stampa, circa sei mesi prima, rispondendo ad una domanda sui suoi scopi di pace duratura. Allora ne aveva contate cinque, poi due di esse si fusero sotto l’unica dizione di “libertà di parola”.

Egli non trovava un nome adatto per esprimere la terza libertà, cui riconosceva invece, enorme importanza sociale ed era stato Richard L. Harkness del Philadelphia Inquirer (repubblicano) a suggerirgli l’espressione “libertà dal bisogno”. Ma dopo la conferenza, le libertà erano state dimenticate, finché Roosevelt non ce le ricordò improvvisamente ai primi del 1941.

Roosevelt

La mattina del 5 gennaio, Hopkins ritornava in camera sua, quando dall’altra ala del palazzo lo chiamò al telefono Steve Early per fargli le sue congratulazioni. – Congratulazioni di che? – disse Hopkins. – Per il vostro viaggio! – Viaggio? – Hopkins sospettò che si trattasse di uno scherzo, suggerito dallo stesso Roosevelt. – Il vostro viaggio in Inghilterra – insistette Farley. – L’ha annunciato poco fa il Presidente nella sua conferenza stampa.

Due giorni dopo Hopkins partiva, Roosevelt aveva detto che Hopkins sarebbe partito come suo “rappresentante personale per un breve viaggio – circa due settimane – solo per mantenere – credo che sia questa la parola adatta – le relazioni personali” tra lui e il Governo britannico.

Seguirono altre domande:

D – Signor Presidente, Hopkins è incaricato di una missione speciale?

Presidente – No, no, no!

D – Ha qualche titolo?

Presidente – No, no!

D – Signor Presidente, si può quindi affermare che Hopkins non sarà il nostro nuovo ambasciatore?

Presidente – Sapete bene che Hopkins non avrebbe le forze per sopportare un simile incarico.

D – Andrà a spese del Governo?

Presidente – Ritengo che gli pagheranno le spese: probabilmente una diaria … Non sarà certo molto ricca né per voi né per Hopkins! (Risa) …

D – Lo accompagnerà qualcuno?

Presidente – No. E non avrà nessun mandato.

D – Avrà qualche missione da compiere?

Presidente – No. È inutile che cerchiate di ottenere qualche notizia sensazionale! (Risa).

Va solo per dire: <<Come va?>> a tanti miei amici! (Risa).

Prima che Hopkins lasciasse Washington, gli consigliarono di parlare con Jean Monnet, con il quale non si era mai incontrato, ma che doveva diventare uno dei suoi migliori collaboratori nella direzione di tutta la produzione bellica e nella risoluzione di tutti gli intrighi diplomatici seguiti allo sbarco alleato nell’Africa del Nord. Monnet fu uno degli uomini meno indiscreti di Washington, per tutti gli anni di guerra, ma uno dei più utili e dei più decisi.

Jean Monnet

Uomo d’affari francese, discendente della famiglia produttrice del famoso cognac, era stato in America nel 1938 e 1939 per sollecitare la produzione di aeroplani da guerra per la Francia. Si trovava a Londra, come membro del Comitato alleato di coordinamento economico, quando cadde la Francia. Ed aveva offerto la propria opera al Governo britannico. Quindi era stato inviato a Washington per coadiuvare Arthur Purvis nella commissione britannica degli acquisti.

Era un ragioniere calmo, ponderato e sottile, caratteristiche che dicono peculiari dei Francesi, ma che è ugualmente tanto raro trovare in essi; ed era intransigente, persino puritano, nel respingere ogni consiglio o sollecitazione che lo facessero deviare dalla via che portava dritta alla meta.

Jean Monnet

Egli consigliò Hopkins di non perdere tempo con questo o con quel ministro del Gabinetto britannico, ma di puntare direttamente su Churchill, perché “Churchill è il gabinetto di guerra britannico: gli altri non contano nulla”. Hopkins mal sopportava che Churchill fosse onnipotente, ed esclamò: “Ma quello, cosa si crede, il più grande uomo del mondo?”

Un amico presente lo redarguì: “Harry, se vai a Londra con queste idee per il capo, come un povero provinciale qualunque, puoi rinunciare al viaggio”.

Roosevelt

Ma Hopkins non perse le proprie convinzioni e le enunciò di nuovo sul Clipper della Pan-America che lo trasportava a Lisbona. Non perse nemmeno la paura del volo, che già una volta gli aveva fatto rinunciare a un giretto turistico sopra la Boulder Dam, perché diceva: “mi fa troppo paura!”.

Non furono pochi ad offrirsi di fargli compagnia sul Clipper, non esclusi Averell Harriman e l’attuale biografo, ma preferì viaggiare da solo. Portava con sé queste credenziali:

Riponendo in voi la massima fiducia, vi prego di recarvi al più presto in Gran Bretagna, in qualità di mio rappresentante personale.

Vi prego di fare analoga comunicazione a Sua Maestà Re Giorgio VI. Comunicherete, naturalmente, a questo Governo le vostre osservazioni nel corso della missione e tutto ciò che vi sembrerà degno di interesse per gli Stati Uniti.

Con i migliori auguri per il buon successo della missione, sinceramente vostro

FRANKLIN D. ROOSEVELT

Unita a questa lettera, ve n’era un’altra del Presidente a Re Giorgio VI:

Maestà,

ho designato l’onorevole Harry L. Hopkins a mio rappresentante personale in missione speciale in Gran Bretagna. Mr. Hopkins è uno dei miei migliori amici e ripongo in lui la massima fiducia.

Gli ho chiesto di trasmettere a Voi e a Sua Maestà la Regina i miei cordiali saluti e i miei sinceri voti che la sua missione possa essere favorevole ai comuni ideali delle due nazioni.

Cordialmente vostro amico

FRANKLIN D. ROOSEVELT

La missione di Hopkins fu sfavorevolmente commentata dalla stampa; la si paragonò anzi, a quella del colonnello House, di venticinque anni prima e si richiamarono i precedenti di Hopkins, come quelli di un facile e irresponsabile dilapidatore del pubblico denaro.

Raymond Clapper, pur sempre più amichevole di molti suoi colleghi, pretese che Hopkins andasse in Inghilterra da vecchio sostenitore del benessere dei lavoratori a studiare i metodi della nuova democrazia che stava sorgendo in Inghilterra dalle rovine della guerra e trarne qualche nuovo statuto per il progresso sociale.

Raymond Clapper

Era ben lontano dal cogliere la verità in queste sue strane supposizioni. All’estremo opposto il comunista Daily Worker collegava Hopkins al colonnello House, affermando nel suo editoriale che House aveva impegnato “gli Americani a entrare nella prima guerra mondiale a fianco degli Alleati, nonostante che Woodrow Wilson avesse continuato a popolo fuori dal conflitto … Il ricorso alla diplomazia segreta, che è implicito nella scelta di Hopkins, può servire a mettere sull’avviso il popolo americano, affinché insista che non si diano altri aiuti all’imperialismo britannico, poiché essi avvicinano sempre più l’ombra della guerra alle nostre case”.

Il Daily Worker incitava il popolo a proclamare a chiare note che questa volta “gli Yankees non vengono!”. Ma neanche sette mesi dopo, Hopkins giungerà a Mosca per i colloqui con Stalin e sempre il Daily Worker dirà nel suo articolo di fondo:

La nuova missione di Hopkins, le sue dichiarazione e gli impegni da lui presi, incontreranno il favore di tutto il popolo americano … È giunta da tempo l’ora, per il popolo, di manifestare le proprie intenzioni ai senatori e ai rappresentanti, sollecitandoli a raggiungere l’unità di intenti per la difesa del Paese e la sconfitta del nemico comune dell’umanità.

Il fatto che la visita a Mosca di Hopkins abbia costituito un passo concreto in questa direzione, rende più che mai imperativa tale unità. Qualsiasi voce che si levassi per ostacolare tali passi è d’aiuto a Hitler e chi le lancia è un suo agente, un appartenente alla Quinta colonna.

Poco dopo la partenza di Hopkins, venne suggerito che anche Wendell Willkie facesse un’analoga visita a Londra. Era ovvio che Roosevelt non poteva vedere di malocchio la cosa. L’importanza di Willkie era ben altra di quella di Hopkins e mentre si iniziava il dibattito per gli affitti e prestiti, la sua visita costituiva una dimostrazione importantissima del consolidarsi della politica estera bipartitica.

Wendell Willkie

Quando Willkie alla vigilia della sua partenza, venne alla Casa Bianca per prendere congedo dal Presidente, Roosevelt lavorava con Rosenman e me al discorso inaugurale del terzo mandato. Eravamo nella sala del Gabinetto, quando venne annunciato che Willkie attendeva nell’ufficio del generale Watson.

Roosevelt girò la carrozzella e si fece portare nel suo studio, attraverso l’ufficio di Missy LeHand, per ricevere l’uomo che gli era stato rivale nella recente, amara campagna. Diede un’occhiata allo studio e vide che il tavolo era sgombro di carte. Allora si fermò e si rivolse a noi perché gli portassimo un fascio di carte. “Ma quali carte, signor Presidente?”, gli chiedemmo.

Missy LeHand

– Oh non importa – disse – datemi un po’ di fogli qualsiasi da spargere sul tavolo, perché Willkie mi veda molto affaccendato quando entra. Qualche tempo dopo ebbi anch’io occasione di conoscere Willkie e gli raccontai l’episodio che lo divertì molto. E commentò: “Davvero. Questo è tipico!”.

Fu durante la chiacchierata dei due uomini che Roosevelt prese un foglio dalla sua cartella e senza mostrare d’averci pensato prima, scrisse il famoso messaggio a Churchill, con i versi stessi di Longfellow:

Longfellow

Naviga, nave dello Stato!

Naviga, unione forte e grande!

L’Umanità, con le sue gran paure,

con le vaghe speranze del futuro,

attende ansiosa con trepidazione

che il suo destin s’adempia!

Fu certo il pensiero più nobile ed efficace di Roosevelt e noi della Casa Bianca non sapemmo mai come gli fosse venuto in mente. Quando Churchill ricevette l’annuncio della venuta di Hopkins, la sua prima domanda, imbarazzante, fu: “Chi è?”. venne rapidamente messo al corrente dal suo segretario privato parlamentare Brendan Bracken, che aveva conosciuto Hopkins qualche anno prima in casa Swope e ne aveva sempre seguito con interesse al carriera.

Come intimo amico e confidente del Primo ministro, Bracken occupava per più aspetti un posto del tutto analogo a quello di Hopkins in America.

Brendan Bracken

E quando Churchill seppe chi era lo strano ospite in arrivo, ordinò di stendere tutti i tappeti rossi che si fossero salvati dalla guerra. Cinque giorni impiegò Hopkins per arrivare a Poole, sulla costa sud dell’Inghilterra, viaggiando da Lisbona con un Clipper delle British Overseas Airways. Data la tutt’ora vigente legge di neutralità, i Clipper panamericani, con la loro qualifica di apparecchi mercantili, non potevano entrare nei porti dei paesi belligeranti.

Churchill inviò Brendan Bracken ad attenderlo a Poole ma , giunto l’apparecchio, tra i passeggeri che ne discesero, non apparve Hopkins. Bracken salì a bordo e lo trovò ancora seduto, cereo in volto e rabbrividito, sfinito al punto di non potersi sciogliere dalla cintura di salvataggio. Dovette riposare a lungo prima di sentirsi in grado di proseguire in treno per Londra.

Brendan Bracken con Churchill

Ma in viaggio cominciò a riaversi e ad osservare con grande interesse i danni dei bombardamenti lungo la costa sud e gli parve (impressione comune a tutti gli Americani che giungevano in Inghilterra in quei giorni terribili), d’essere capitato proprio sull’altra faccia della luna.

Mentre il treno attraversava la campagna che sembrava tranquilla e pacifica come sempre, Hopkins chiese a Bracken: “Avete, dunque, l’intenzione di farvi portare via da Hitler questi campi?”

Fu la prima importante domanda che fece per sondare le intenzioni degli Inglesi. Bracken rispose recisamente: “No!“. L’arrivo a Londra, il martedì 9 gennaio, venne descritto anni dopo da Sir Eustace Missenden, direttore generale delle Ferrovie Meridionali, in una lettera al Sunday Times:

Churchill aveva dato istruzioni perché il viaggio fosse il più comodo possibile ed effettivamente noi avevamo formato un convoglio con i più moderni vagoni Pullman.

Il personale indossava guanti bianchi e si poteva prendere dei buoni pasto con rinfreschi; c’erano giornali, periodici, ecc. tanto che Mr. Hopkins rimase molto favorevolmente impressionato.

Era il pomeriggi tardi e il macchinista aveva fatto di tutto perché il viaggio si svolgesse nella massima regolarità, ma avvicinandosi a Clapham Junction si udì la sirena d’allarme e la città fu presa di mira dalla Luftwaffe.

Noi continuammo lo stesso e solo un minuto dopo l’arrivo del treno a Waterloo, appena dopo le sette pomeridiane, il tratto di linea tra Clapham Junction e Waterloo fu colpita da centinaia di bombe incendiarie che bloccarono il traffico per parecchie ore.

Non dimenticheremo tanto facilmente il senso di sollievo che si dipinse sul volto dei componenti il personale del treno, quando videro l’automobile che attendeva allontanarsi al sicuro, portando il nostro esimio ospite verso Downing Street.

Downing Street

Ad attenderlo alla stazione c’era l’incaricato d’affari dell’Ambasciata americana, Herschel V. Johnson. Benché Hopkins fosse invitato a pranzo a Downing Street la sera stessa, si sentiva troppo stanco per presentarsi a Churchill e cenò con Johnson nella sua camera al Claridge, donde poté udire le batterie antiaeree in azione sopra Hyde Park. Johnson, che resse l’Ambasciata nell’intervallo tra Kennedy e Winant e fu poi ministro in Svezia e rappresentante americano al Consiglio di Sicurezza alle Nazioni Unite, mi disse di aver attraversato, prima dell’arrivo di Hopkins, un periodo di profondo pessimismo, perché aveva ben poca fiducia che gli Americani capissero l’estrema urgenza della situazione britannica.

Le istruzioni pervenutegli si limitavano a consigliargli la stretta osservanza delle leggi di neutralità, evitando ogni gesto che potesse rovesciare sul Dipartimento di Statola valanga delle critiche isolazionistiche.

Nonostante gli insegnamenti di sei mesi di intensa guerra aerea e l’esperienza della morte che aveva visto da vicino quando le bombe erano cadute a Grosvenor Square e nelle immediate vicinanze, si sentiva come impotente ed abbattuto, similmente ad un ospite che trovandosi al piano superiore di una casa che brucia, riceva l’avvertimento di stare attento ed astenersi dall’intervenire in quell’incendio e di non prendere le parti dei pompieri.

Churchill

“Mi sentii subito rincuorato – mi disse Johnson – dalla sincerità di Hopkins e dal fermo proposito di acquisire una conoscenza diretta dei bisogni Inglesi, per ovviarvi con tutti i mezzi a nostra disposizione. C’erano già stati altri Americani a Londra per dedicarsi a questo lavoro e vedere se gli Inglesi realmente abbisognassero di tutto quello che chiedevano con tanta insistenza.

Ma Harry veniva per sapere se chiedevano abbastanza. Mi disse senza reticenza di non avere la più pallida idea di come e da dove cominciare o dei metodi di cui servirsi, ma sapeva con precisione quello che voleva e perché era venuto. Mi dette insomma, la sensazione che finalmente ci fosse dato sperare, il che agì sugli Inglesi come una scossa elettrizzante”.

Un altro Americano che Hopkins volle vedere e vide al principio della sua visita a Londra, fu Edward R. Murrow del Columbia Broadcasting System. Dallo scoppio della guerra durante la degenza nella clinica Mayo mentre lottava tra la vita e la morte, Hopkins aveva ascoltato assiduamente la cupa voce di Murrow annunciare: “Qui parla Londra”, con un tono che sembrava l’eco delle bombe germaniche. Murrow, dal canto suo, quando ricevette l’invito di presentarsi al Claridge per vedere Hopkins, pensò ad una intervista e non sbagliò di molto, salvo che l’intervistato fu lui e non Hopkins.

Edward R. Murrow

Questi lo assediò di domande e di quesiti, riguardanti questa e quella personalità del mondo britannico, il morale della gente più ancora che le condizioni in cui era costretta a vivere. L’unico accenno alla missione che era venuto a compiere fu: “Potreste dire che sono venuto qui per fare da catalizzatore tra due “prime donne”; una frase, cioè, che non poteva servire a Murrow per i suoi commenti radio.

Hopkins pensava ancora che le due forti personalità di Roosevelt e di Churchill fossero destinate ad urtarsi e in tale previsione ebbe a dire: “Voglio conoscere a fondo Churchill e gli uomini che frequenta dopo la mezzanotte”. Churchill era stato informato dell’assoluta devozione di Hopkins a Roosevelt e della sua diffidenza verso chiunque ardisse attaccare o scalfire la preminenza da quegli assunta fra gli statisti mondiali.

Perciò il giorno stesso dell’arrivo, il Primo ministro aveva fatto un discorso durante un pranzo in onore di Lord Halifax, nuovo ambasciatore britannico negli Stati Uniti e parlando dell’amicizia anglo-americana, aveva studiatamente detto:

Lord Halifax

Riconosco come fortunatissima combinazione il fatto che in questo particolare e terribile momento della storia, sia a capo della Repubblica americano un famoso uomo di Stato, versatissimo e con una netta esperienza nelle fatiche di governo e amministrative e nel suo cuore brucia la fiamma della resistenza all’aggressione ed all’oppressione.

La sua natura e la sua comprensione ne fanno indubbiamente il campione della giustizia e della libertà, il soccorritore delle vittime e il riparatore dei torti, ovunque siano.

Né meno mi rallegro – posso ben dirlo ora che sono cessate negli Stati Uniti le lotte di partito – che questa eminentissima figura abbia recentemente avuto l’onore senza precedenti di essere chiamata per la terza volta a reggere le sorti della democrazia americana, in questi giorni d’affanno e di tempeste.

Quando Johnson gli riferì questo discorso, per essere stato presente al pranzo, Hopkins cominciò davvero a credere di poter andare d’accordo con il Primo ministro.

Il mattino seguente, Johnson invitò al Claridge l’addetto ilitare, generale Raymond E. Lee e quello navale, ammiraglio Robert Lee Chormley, per informare Hopkins sulla situazione bellica, che non giudicavano punto brillante. Indi lo accompagnò al Foreign Office per l’inevitabile visita di cortesia.

Robert Lee Chormley

Hopkins non ricevette sulle prime una buona impressione di Anthony Eden, che pure doveva diventare in seguito uno dei suoi migliori amici. Ma altri Americani, al primo incontro con Eden, avevano provato un senso di disagio, forse per l’errore di considerarlo un decorativo e compito giovane gentleman del Mayfair.

Coloro che la pensavano in tal modo, però, dimenticavano che Eden aveva avuto la forza e il coraggio di rischiare la morte politica, piuttosto che accettare di seguire fino in fondo Neville Chamberlain sulla via della pacificazione. Hopkins scrisse il suo primo rapporto a Roosevelt su carta intestata dell’Hotel Claridge e lo spedì con il corriere diplomatico. Vi diceva:

Eden pensa che Hitler non avrebbe successo se tentasse uno sbarco in Inghilterra e che la Turchia si muoverà se i Tedeschi attaccheranno la Bulgaria.

Quindi Hitler, se vuole attaccare i Greci, deve passare dall’Italia. La Russia ha paura e non entrerà in guerra; spera che l’Abissinia si sollevi, sferrando qualche calcio ben assestato, mentre in Egitto l’esercito Britannico si vale con successo nel deserto di carri armati pesanti.

È la sintesi di quanto era emerso nel breve colloquio, dopo il quale Johnson accompagnò Hopkins a far visita a Lord Halifax, che egli ci ha così descritto:

Un aristocratico alto e allampanato mi accolse in un vecchio ufficio adibito a sede dei ministri del Governo Churchill. Parlai sempre io – o perlomeno quai sempre – dandogli informazioni utilissime sulle persone che secondo me, avrebbe fatto bene a vedere e a conoscere a Washington, quando vi fosse arrivato. Mi trovai perfettamente a mio agio, parlando del Presidente e di Hull.

Halifax mi piacque e spero possa piacere anche al Presidente. Non si da per niente arie. È un uomo che ha viaggiato poco il mondo. Ritengo sia un incorreggibile “tory”. La cosa, del resto, non ha importanza se siamo tutti d’accordo sulle necessità di cavar la pelle a Hitler.

Sono contento che non abbia parlato molto della pace futura, come ha fatto, purtroppo, Eden. A quanto ho sentito, sarà in America martedì prossimo, a bordo di un incrociatore britannico.

Churchill

Hopkins ritornò poi al Claridge: tentò, senza molto successo, di mettersi un po’ in ordine e via di nuovo per Berkeley Square e Trafalgar Square, verso Downing Street, per il grande incontro. Ecco quanto ne scrisse a Roosevelt:

Il numero 10 di Downing Street è un po’ “scalcagnato”, perché il vicino edificio del Tesoro è stato bombardato più di una volta. Al Primo ministro non è più consentito di dormire qui e credo dorma nel palazzo di fronte.

Mi ha detto che gli stanno costruendo un rifugio, per poter dormire in pace. Mi dicono tutti che lavori quindici ore al giorno e non stento a crederlo. Il suo “venerdì” – Brendan Bracken – mi ricevette alla porta e mi introdusse nei locali della vecchia casa signorile che fu per due secoli l’abitazione dei Primi ministri dell’Impero.

Ora manca la maggior parte delle finestre e dei vetri e ci sono sul posto degli operai che stanno riparando i danni. Mi disse Churchill, però, che la casa non resisterebbe, se colpita da una bomba di grossa mole.

Bracken mi condusse in una piccola sala da pranzo a pianterreno, dove mi offrì un po’ di sherry e mi pregò di attendere il Primo ministro. Mi apparve un signore rotondo, sorridente e rosso in volto, che mi tese una mano grassoccia, ma non per questo meno cordiale, dicendosi lieto di darmi il benvenuto in Inghilterra.

Una giacchetta nera, dei calzoni a righe, l’occhio chiaro ed una voce pastosa, ecco l’impressione che mi fece sulle prime il leader britannico, mentre mi mostrava con evidente orgoglio la fotografia della sua bella nuora e del nipotino.

Il pranzo fu semplice e buono – servito da una donna assai dimessa che era probabilmente una vecchia cameriera di famiglia. Minestra, arrosto freddo (io non avevo preso molta gelatina, seguendo l’esempio del Primo ministro ed egli volle offrirmene dell’altra), insalata verde, formaggio e caffè, un vinello leggero e un po’ di Porto.

Fiuto una presa di tabacco da una tabacchiera d’argento, soddisfatto. Dissi che il Presidente desiderava ardentemente di vederlo in aprile ed egli espresse il suo vivo dispiacere che la località prescelta non fosse le Bermuda, perché vi era un ottimo clima e avrebbe potuto giungervi su un incrociatore, come in crociera, portandosi dietro un piccolo seguito e facendo in modo d’incontrarsi come per caso nel luogo fissato con il Presidente, per discutere con comodo tutti i problemi.

Parlava di almeno due settimane e sembrava davvero ansioso di trovarsi a tu per tu con il Presidente. Discutemmo a lungo sulle difficoltà di comunicazioni. È evidente che egli intenda incontrarsi con il Presidente al più presto.

Gli dissi che in alcuni ambienti era opinione corrente che egli non amasse l’America, gli Americani e Roosevelt. Ciò lo fece andare in collera, ed inveì, trattenendosi a stento, contro l’ambasciatore Kennedy che riteneva responsabile delle dicerie.

Negò assolutamente che ciò fosse vero, anzi mandò a chiamare un segretario per mostrarmi un telegramma inviato al Presidente subito dopo le elezioni, in cui esprimeva il più vivo compiacimento per tale rielezione.

Gli parlai della mia missione. Ne sembrò lieto e mi assicurò ripetutamente di volermi fornire ogni ragguaglio e facilitare ogni contatto che avessi ritenuto utile. Sperava che io non avrei lasciato l’Inghilterra prima di essermi reso personalmente conto delle sue necessità e dell’urgente bisogno dell’aiuto materiale richiesto per vincere la guerra.

Si dilungò a parlare con evidente orgoglio della parte da lui sostenuta in questa guerra: quando assunse il potere non sapeva se l’Inghilterra avrebbe potuto resistere ad un attacco sferrato subito dopo la caduta della Francia, ma ne aveva l’intima certezza. Infatti ha resistito e resisterà pure ad un nuovo attacco.

Pensa che l’invasione non ci sarà, ma se pur ci fosse e i Tedeschi riuscissero a mettere piede in Inghilterra con centomila uomini <<noi li ributteremo in mare>>.

Oltre alle eccellenti difese costiere, l’Inghilterra ha venticinque divisioni ben equipaggiate e addestrate per una guerra offensiva che ricaccerà in mare l’esercito tedesco. La Germania non può invadere con successo l’Inghilterra. Churchill pensa che Hitler possa ricorrere ai gas; in tal caso gli Inglesi risponderanno per le rime, ripagandolo d’egual moneta – perché anche noi abbiamo i gas più venefici del mondo – ma non ne faranno assolutamente uso se i Tedeschi non li adopereranno per primi.

Disse poi che Hitler non colpirà ora la Spagna, perché la popolazione spagnola è affamata e Hitler non vuole gente intrattabile intorno ai propri eserciti – ne ha già abbastanza dei popoli con cui è alle prese. La primavera può tuttavia, mutare molte cose e mi ha lascito l’impressione chela Spagna potrebbe essere invasa appunto in primavera.

Quanto alla Grecia pensa che sia perduta, benché tenti in tutti i modi di darle aiuto a costo di indebolire la sua Armata africana. No crede che Hitler permetterà a Mussolini di sfociare nella pianura greca. Pensa piuttosto che egli si stia preparando per sferrare l’attacco decisivo.

Sarà un brutto colpo per il prestigio britannico e sta già studiando il modo di prepararvi l’opinione pubblica del Paese. Purtroppo le ripercussioni saranno profonde anche in America.

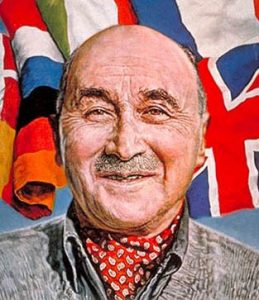

Hitler e Konrad Henlein, capo del movimento nazista dei Sudeti, prima (all’Obersalzberg) e dopo l’annessione (settembre 1938)

La disfatta in Grecia sarà in parte compensata dalla sicura sconfitta degli Italiani in Africa. Egli è convinto che l’Inghilterra può esercitare una forte pressione militare sull’Italia e vuole approfittarne. L’Inghilterra deve controllare il Mediterraneo e Suez, contro la Germania.

Ha offerto sei Divisioni a Weygand, se scende in campo e si mantiene in proposito in stretto contatto con Pétain. Non ne parlò con molta sicurezza, ma è chiaro che Churchill vuole resistere in Africa, scacciare gli Italiani e collaborare con Weygand, se la cosa è fattibile.

Mi espresse la speranza che non avremmo più a lungo continuato a rifornire di viveri i paesi occupati. Infatti, per triste che sia la cosa, una delle maggiori debolezze di Hitler è secondo lui proprio quella di dover controllare territori abitati da popolazioni depresse e disperate.

Mi disse poi, che se i bombardieri tedeschi erano attualmente in proporzioni di 2 e 1/2 a 1, il divario si sarebbe presto ridotto a 1 e 1/2 a 1, per cui anche gli Inglesi avrebbero potuto dire la loro in campo aereo, rovesciando le posizioni con l’aiuto americano.

Il giorno che essi ottenessero il dominio dell’aria, la Germania, pur con tutti i suoi eserciti, sarà finita. Non crede assolutamente che in questa guerra si vedranno mai scendere in campo ed affrontarsi grandi forze.

Mi fece passare quindi, nella sala del Gabinetto, dove c’era un “fuoco migliore” e mi mostrò sulla carta la rotta seguita dai convogli diretti a Liverpool e Glasgow, indicandomi pure quella dei bombardieri tedeschi, dalla Francia sino alla Norvegia, nelle azioni per intercettare le navi.

L’idea contenuta nella frase: “non crede assolutamente che in questa guerra si vedranno mai scendere in campo e affrontarsi grandi forze”, deve essere annotata come l’espressione delle concezioni strategiche, che indurranno più tardi lo stesso Churchill a discutere così a lungo ‘apertura del secondo fronte.

Hitler, appena entrato in Austria, viene salutato dalla popolazione accorsa sulla strada

Dopo pranzo Hopkins tenne due conferenze stampa, una ai giornalisti inglesi ed una ai corrispondenti americani, barcamenandosi in entrambe per dire il meno possibile. Ma la sua presenza a Londra aveva dato la stura a una vasta campagna propagandistica inglese sul Continente, sia per mezzo delle trasmissioni della B.B.C. sia attraverso il lancio di manifestini operato dalla R.A.F.

La gigantesca macchina di Goebbels corse ai ripari e presentò la venuta di Hopkins come un indice della volontà americana di prendersi il resto dell’Impero Britannico (dopo le Bermude, Trinidad, ecc.), in cambio di altro vecchio e scassato materiale da guerra americano.

Il giorno dopo, sabato, guerra o non guerra, la maggior parte dei più alti funzionari del Governo di Sua Maestà andava fuori di Londra a passare il week end. Churchill lo trascorreva di solito al Chequers, ma la polizia non gli consentiva di usare di questa ben nota residenza ufficiale durante il plenilunio.

Così quel giorno andò invece a Dytchley, presso Woodstock, a nord di Oxford, una delle più belle residenze inglesi. Costruita nella seconda metà del Seicento, il periodo più fulgido dell’architettura inglese, era divenuta proprietà di Ronald Tree, che era il segretario parlamentare di Brendan Bracken e l’ospite più compito che Churchill potesse desiderare.

Ronald Tree

Tre delle camere più belle al pianterreno erano state adibite ad ufficio del Primo ministro e fornite di tutto il necessario per mantenersi in comunicazione con la capitale, ad ogni ora del giorno e della notte, in modo d seguire le vicende della guerra.

Il week end poteva essere tutto, tranne un riposo per Churchill, costantemente preoccupato di quanto avveniva in ogni punto del mondo (Roosevelt talvolta era capace di astrarsi completamente e di abbandonarsi alla spensieratezza, ma Churchill non ci provò neanche).

Le potenze dell’Asse, neanche a farlo apposta, riservarono le notizie più importanti della guerra proprio per il week end e ciò durò naturalmente, finché poterono mantenere l’iniziativa delle operazioni, compresi gli attacchi all’Unione Sovietica e a Pearl Harbour.

Durante i due giorni passati da Hopkins a Dytchley, l’unica notizia fu quella della prima comparsa di bombardieri tedeschi a tuffo nel Mediterraneo. Essi attaccarono unità navali britanniche infliggendo perdite sensibili. Hopkins fu stupito dalla calma con cui Churchill accolse la notizia.

Non avendo nessuna diretta esperienza della realtà bellica, Hopkins era rimasto impressionato dalla cruda immediatezza con cui si era annunciato l’affondamento di parecchie navi e la perdita di molti uomini, tra morti e feriti. Ma dovette presto comprendere che chi aveva la responsabilità delle decisioni non aveva tempo per commuoversi o recriminare.

Churchill, che non sii curava affatto della propria sicurezza personale, ne dava il migliore esempio. Quando le cose mutarono, si venne a sapere che la presenza degli stukas nel Mediterraneo aveva uno scopo che per allora non era parso chiaro: i documenti degli archivi tedeschi dimostrarono infatti successivamente che Hitler aveva scelto quel particolare momento per tentare l’occupazione di Gibilterra.

Stukas

Hopkins fu colpito dalla enorme diversità tra le abitudini di Churchill e quelle di Roosevelt. Intorno a quest’ultimo poteva esserci l’inferno, ma rara mente lo si notava in sua presenza, perché egli ispirava fiducia e tranquillità. Churchill, al contrario, sembrava sempre al posto di comando in una precaria testa di ponte e le sue parole erano sempre come tante cannonate contro il nemico.

Dovunque egli fosse, là era un campo di battaglia; ed egli si ingolfava non solo nelle battaglie del presente, ma in quelle del passato, discutendo di canne e di Gallipoli. Mentre per tenere desto Roosevelt oltre la mezzanotte, ci volle una Pearl Harbour o che so, un’elezione nazionale oppure ancora una partita di poker particolarmente accanita, Churchill dormiva pochissimo di notte, ma faceva un pisolino dopo pranzo, contrariamente all’altro, abituato a lavorare sodo di giorno e riposare profondamente di notte.

Stukas

Churchill, è largamente risaputo, faceva un enorme consumo di alcoolici: era un caso unico, perché seguitava a bere a intervalli regolari per tutte le ore di veglia, senza visibili disturbi alla sua salute o alla sua lucidità mentale. Chi pensa che egli, a furia di bere, si ubriacasse, non ha mai dovuto trattare con lui argomenti scottanti di attualità di notte, quando tutti i presenti, tranne lui, barcollavano per la fatica.

Aveva realmente una serenità olimpica. I suoi assistenti – il generale Sir Hastings Ismay, il professor F. A. Lindemann, il comandante Charles Thomson, Sir Desmond Morton, J. M. Martin e Bracken – non tentavano neppure di tenergli testa nel bere, occupati com’erano a dover fare appello a tutte le proprie energie per tenergli testa nel lavoro.

Roosevelt partecipava alla vita mondana solo quando non poteva farne a meno; durante la guerra, anzi, ne approfittò per trascurarla del tutto. Churchill invece, amava avere a tavola una gaia compagnia di invitati. Durante le settimana la guerra non gliene dava il tempo: Londra era sotto il tambureggiante bombardamento aereo ed egli doveva starsene ore intere della notte in ufficio o nei piccoli quartierini blindati sotterranei, costruiti sotto le sale del Ministero in Great George Street a pochi passi da Downing Street. Ma, al sabato, si concedeva un po’ di riposo, e si circondava di un’atmosfera di letizia, solo che il lavoro gli desse un po’ di respiro.

Bombardamenti su Londra

La persona più affascinante e garbata era senza dubbio, secondo Hopkins, la padrona di casa, la signora Churchill. Il sabato notte, nella biblioteca di Dytchley, capitò anche a lui di ascoltare Churchill dopo pranzo in una di quelle infiammate discussioni belliche, per cui, fra le altre cose andava famoso. Era capace di parlare per un’ora o più, senza stancare il suo interlocutore, anche su argomenti che gli avesse sentito ripetere più di una volta o di cui fosse pienamente al corrente.

Forse è esagerato dire che quei discorsi fossero “improvvisati”, in quanto Churchill era sempre preparato a tenerne, ma certo, erano saggi d’incredibile virtuosismo. Ascoltarli, per Hopkins, era come entrare in un mondo nuovo. Non lo sorprendeva tanto l’eloquenza di Churchill, quanto la notevole ed enciclopedica conoscenza, da lui mostrata, dei più minuti ed intricati particolari della situazione; e ciò lo convinceva di trovarsi davanti ad una persona che conosceva bene il suo mestiere, potendo citare fatti e cifre, versi e capitoli e sempre in una prosa perfetta.

Bombardamenti su Londra

Si dice – e l’aneddoto è stato spesso ripetuto e anche stampato – che Churchill, al corrente dell’esperienza di Hopkins come sociologo e accanitissimo new-dealer, cercasse di guadagnarsene le simpatie parlandogli delle previdenze studiate del Governo britannico per le classi meno abbienti e per gli sventurati.

Affermava di accarezzare il sogno di un mondo post-bellico dove la vita fosse facile per tutti, ma Hopkins lo interruppe bruscamente: “Il Presidente non mi ha inviato qui per ascoltare storie di questo genere. Egli vuol sapere come farete a battere quel figlio di un cane che sta a Berlino”.

È un grazioso aneddoto, ma, per quel che ne so, non è autentico. Churchill dichiarò in seguito che pochi minuti dopo il loro primo colloquio a Downing Street, non ebbe più alcun dubbio di aver finalmente stabilito “un definitivo ed intimo contatto con il Presidente”.

Churchill

Si può aggiungere che tutti i membri dell’entourage di Churchill erano uomini di spirito (e forse fu questa una delle non ultime qualità che guidò alla loro scelta) ed erano sempre pronti a sfornare aneddoti riguardo al loro impetuoso capo. Esiste su Churchill una intera libreria di aneddoti, vasta certo non meno di quella che circondò la leggendaria figura di Samuel Goldwin. E qualcuno, naturalmente, sarà magari autentico.

Fatto ritornare a Londra, Hopkins compì una visita d’omaggio a Buckingham Palace; fu un breve incontro , seguito da una visita più lunga. Ne riporterò più avanti le impressioni. Il 14 gennaio, Hopkins telegrafò così a Roosevelt:

Fine settimana con Churchill. Partenza per giro basi navali, oggi con lui. Ieri vidi il Re. Bene e fiducioso. Vi invia cordiali rispettosi saluti. Vostro massaggio (al Congresso) qui bene ascoltato.

Consiglio il Governo a non mettere in risalto o accentuare divergenze fra noi prima che la legge affitti e prestiti sia approvata. Quando credete la sarà? Spero no vi siano importanti emendamenti. Tenetemi informato, vi prego.

Andare in giro qui è poco simpatico, ma tutto procede bene. Vedo tutto, dalle bombe tedesca ai vostri cugini.

Segue lettera.

Il Presidente ricevette anche un cablogramma dell’ex uomo di mare, che diceva: “Vi son molto grato d’aver inviato un rappresentante così stimato e che gode di tutta la vostra fiducia e intimità”.

La lettera cui si riferisce Hopkins nella sua corrispondenza, era stata scritta a mano, come il precitato rapporto, su carta intestata del Claridge e non passò attraverso alcuna via diplomatica.

Harry Lloyd Hopkins con Stalin

Eccone il testo:

Caro signor Presidente,

vi mando questi appunti per mezzo del colonnello Lee che ritorna con Halifax. Conservateli fino al mio ritorno, quando cercherò di dar loro una forma più leggibile.

Qui sono, da Churchill in giù, straordinariamente in gamba e se basta il coraggio per vincere, non ho nessun dubbio sul risultato. Ma hanno disperatamente bisogno del nostro aiuto e sono sicuro che lo concederete senza indugio.

Alcuni fra i ministri e funzionari non sono sempre facili da trattare, ma non sono peggiori di altri, di mia conoscenza.

Churchill è il Governo nel pieno senso del termine. Egli traccia i piani di carattere generale e ne cura spesso anche i particolari. I lavoratori hanno fiducia in lui. L’esercito, la marina, l’aviazione sono ai suoi ordini come un sol uomo.

Gli uomini politici e l’aristocrazia asseriscono che va loro a genio. Non esagero affatto se vi dico che egli è l’unica e sola persona con cui dovreste avere un proficuo e completo scambio d’idee.

Churchill desidera vedervi al più presto, ma gli ho detto quali siano le vostre preoccupazioni fino a che la legge non sia approvata. Sono convinto che l’incontro tra voi e Churchill è essenziale e presto, perché la battaglia continua e Hitler non aspetterà certo che il Congresso si decida.

Ero da Churchill alle due di notte tra sabato e domenica, quando giunse la notizia della perdita del Southampton, dei gravi danni inflitti alla portaerei (la Illustrious) e di un altro incrociatore colpito; ma non ha avuto un attimo di smarrimento, né ha manifestato il minimo segno di emozione.

Erano le quattro e continuava a passeggiare ancora su e giù, mettendomi a parte dei suoi piani offensive e difensivi.

Io non posso credere che sia vero quel che si dice di lui, che non gli piacciono l’America e voi. È una cosa che non ha senso comune.

Churchill è preparato a una ritirata in Grecia. La campagna africana procede favorevolmente, ma i bombardieri tedeschi rendono difficili le operazioni della flotta e i convogli devono fare tutto il periplo africano.

Qui sono sicuri che un’invasione sarà respinta. Churchill anzi, pensa che non verrà tanto presto, al contrario di Beaverbrook e di altre persone che la credono imminente.

Quest’isola ha bisogno del nostro aiuto ora, signor Presidente, e di tutto quello che gli possiamo offrire. Non ho tempo di uscire da Londra e così rimango qui.

Le bombe non fanno piacere e non guardano in faccia a nessuno. Ma mi è stato offerto da Churchill un appartamento che dicono a prova di bomba e mi hanno consegnato una specie di elmetto e una maschera antigas.

Peccato che l’elmetto no mi vada bene e sia conciato anche peggio del mio cappello e la maschera antigas non me la posso mettere. Così sono a posto. Avrei ancora molte cose da dire, ma bisognerà rimandare perché devo andare a Charing Cross.

Harry.

L’accenno che egli fa a non poter uscire da Londra, si riferisce al consiglio datogli di risiedere in campagna per evitare i bombardamenti; ma questi erano naturalmente, l’ultima cosa alla quale volesse rinunciare.

Il treno che doveva prendere partiva da King’s Cross e non da Charing Cross, ma era accompagnato da un rappresentante dell’Ambasciata e così non sbagliò di stazione.

Viaggiò con Churchill sul treno speciale verso la Scozia, dove Lord Halifax era in procinto di imbarcarsi per gli Stati Uniti, sulla nuova nave da battaglia King George V. L’ultima parte del tragitto, per giungere a Scapa Flow, fu compiuta con un cacciatorpediniere, che fu accostato con molta difficoltà, perché beccheggiava paurosamente.

Churchill parlava con calore della campagna d’Africa. Egli salì facilmente a bordo del caccia, ma Hopkins che no era né un giovane né un vecchi lupo di mare, scivolò e fu a un pelo dal cadere in acqua. Fu tirato a bordo per il bavero, mentre Churchill continuava imperterrito il suo discorso. A bordo, al largo della costa settentrionale della Scozia e per di più in gennaio, Hopkins patì terribilmente il freddo, era stanco e male in gambe.

Gli prestarono gli stivali da volo del generale Ismay perché avesse i piedi al caldo e sedette in coperta per riposare sul primo oggetto adatto che trovò. Né fu però, prontamente sloggiato da un sottufficiale, che gli disse, compitissimo: “Mi scusi Sir, ma non ritengo sia un posto adatto per sedersi: è una bomba di profondità”.

Quando il caccia giunse in vista della Home Fleet, all’ancora a Scapa Flow, Churchill o qualcun altro (non so chi), accenno a quella imponente visione e disse a Hopkins: “Questo è il nostro baluardo! Lo dobbiamo difendere fino all’ultimo. I Tedeschi hanno già tentato di bombardarlo e se avessero la fortuna di colpirlo in modo irreparabile, resteremmo senza difese”.

Undici mesi dopo, Hopkins avrebbe dovuto convincersi ch’era stata una bella fortuna per la civiltà che i Tedeschi non avessero portaerei e non avessero saputo o potuto adottare la stessa tattica con cui i Giapponesi avevano colpito Pearl Harbour.

Hopkins augurò buona fortuna a Lord Halifax, con cui avrebbe dovuto avere strettissimi e cordiali rapporti nei quattro anni seguenti. Quando Halifax giunse ad Annapolis, nel Maryland, gli andò incontro il Presidente in persona, per dargli il benvenuto sul mare.

Pearl Harbour

Scherzavano parecchio alla Casa Bianca a proposito di questa iniziativa. Sapevano tutti che il Presidente era felicissimo di poter salutare il nuovo ambasciatore britannico e di assicuragli di persona l’appoggio più incondizionato alla causa britannica : ma sospettavano fosse anche spinto dall’irresistibile curiosità, propria di un vecchio appassionato di marina, di dare uno sguardo alla nuova corazzata.

La carriera di Lord Halifax come ambasciatore, fu assai notevole, nonostante che egli partisse con due gravi handicap: il primo, d’essere ritenuto uno dei responsabili di Monaco e il secondo d’essersi lasciato fotografare durante una partita di caccia in Virginia, mentre i suoi compatrioti stavano subendo una dura lezione, provocando così le più dure critiche da parte di Carl Sandburgh e di molti altri.

Carl Sandburgh

Non molti mesi dopo il suo arrivo a Washington, un acido e sardonico rappresentante del Governo britannico negli Stati Uniti, di ritorno a Londra, ebbe a dare questa risposta a chi gli chiedeva come se la cavasse Halifax: “Oh, sta diventando famoso! La sua popolarità è salita dallo zero sino alla temperatura a cui l’acqua si congela”. Ma cinque anni dopo, quando, finita a sua missione, Halifax lasciò gli Stati Uniti, portò con sé il rispetto e l’affetto unanimi, come uno dei migliori ambasciatori che avessimo mai conosciuto.

La vastità e la natura degli ostacoli che fu costretto ad affrontare in principio, resero anche più ammirabile l’opera da lui svolta in seguito. Nel viaggio di ritorno dalla Scozia, Churchill si fermò in vari luoghi, sempre accompagnato da Hopkins, sempre dandosi d’attorno a fare presente che quello strano personaggio dall’aspetto trasandato era “il rappresentante personale del Presidente degli Stati Uniti d’America”, una formula ben atta a sollevare il morale delle popolazioni.

A Glasgow, il Primo ministro ispezionò il personale della postazione antiaerea. Gli uomini erano schierati e Churchill volle che Halifax lo accompagnasse durante la rivista, continuando a presentarlo. Churchill era infaticabile, ma Hopkins era sfinito e più di una volta tentò di sgattaiolare e di nascondersi fra gli spettatori.

Ma ogni volta Churchill, notata l’assenza, lo faceva chiamare accanto a sé. Quella notte Churchill e Hopkins presenziarono a un pranzo offerto da Lord Provost di Glasgow. Churchill parlò, facendo simpatiche allusioni al Presidente, a Hopkins e alla “democrazia della grande Repubblica americana” (frase fatta apposta per piacere ad entrambe le correnti politiche degli Stati Uniti). Anche Hopkins fu invitato a dire qualche parola. Citò il Libro di Ruth: “Dove tu vai verrò anch’io … fino alla fine”.

Il suo discorso improvvisato venne sottoposto a censura, ma queste sue parole corsero da un capo all’altro dell’Inghilterra ed ebbero un effetto ben più grande di quel che Hopkins si fosse immaginato. L’interpretazione che si dette loro non fu che una: “gli Americani sono con noi”.

Lord Beaverbrook mi disse anni dopo che la cordiale e calda simpatia di cui seppe circondarsi Hopkins, non disgiunta dalla fiducia e dalla convinzione che dimostrava, fu per l’Inghilterra un aiuto ben più tangibile di tutti i cacciatorpediniere, cannoni, fucili e munizioni ch’erano stati inviati.

Lord Beaverbrook

In questo viaggio e in altri successivi a Dover, Southampton e Portsmouth, Hopkins poté notare l’assoluto rispetto che il popolo britannico manifestava per Churchill. Volevano letteralmente toccare l’orlo del suo vestito.

La sua fama e la sua carriera politica vantavano ormai trent’anni di tirocinio, ma non gli venne mai affidato l’incarico e la responsabilità di Primo ministro del Re, finché non si fu proprio agli estremi. E non appena la fase critica fu superata, tutti gli volsero le spalle e votarono a stragrande maggioranza in favore dei suoi oppositori. Ma in quel momento Churchill era il capo riconosciuto e l’interprete del popolo, il simbolo della volontà di sopravvivere come popolo libero.

Il Primo ministro e il Presidente apparvero ad Hopkins due tipi assai diversi, ma entrambi possedevano in sommo grado la virtù di essere dei trascinatori, destando anzi, una devozione cieca, assoluta, quasi un’adorazione.

Hopkins

Ritornato a Londra, Hopkins si trovò ad espletare un gravoso giro di colloqui e di appuntamenti con personalità inglesi ed americane ed esponenti dei vari governi in esilio. Una persona con la quale, dopo un esordio sfavorevole, stabilì una durevole amicizia, fu Lord Beaverbrook, il grande proprietario di giornali e ministro della Produzione aerea (la prima volta che si erano incontrati a un pranzo in compagnia di Herschel Johnson, s’erano trovati reciprocamente e istintivamente antipatici).

Hopkins presenziò anche a una seduta della Camera dei Comuni, durante la quale Churchill fece una delle sue storiche relazioni sulla situazione bellica. Descrivendo il funzionamento e la composizione del suo Gabinetto di guerra, quella sera, venuto a Lord Beaverbrook, disse: “Il ministro della Produzione aerea che è conosciuto come un “vecchio scorridore di mari” (locuzione eufemistica per non dire “pirata”), è un uomo di eccezionale forza ed ingegno che più le cose van male, più si trova a suo agio”.

Churchill e Lord Beaverbrook

Le relazioni fra Churchill e Beaverbrook furono un tema fra i più attraenti e spesso anche più divertenti per Hopkins. Erano due uomini decisi e prepotenti, di cui colpivano alcune analogie: entrambi grandi patrioti e imperialisti, entrambi infaticabili e tenaci, estremamente mondani e con spiccata tendenza a vivere bene, magnifici attori, abilissimi nel cogliere e nello sfruttare le occasioni che si presentassero.

I contrasti e i dissidi che sorgevano inevitabilmente fra loro e sembravano inconciliabili, scomparivano invece, nel disprezzo che l’uno e l’altro nutrivano verso ciò che avesse solo un valore transitorio.

Beaverbrook offrì al Claridge un pranzo a Hopkins, invitandovi i suoi colleghi e competitori della stampa londinese. Al pranzo non fu data pubblicità, ma rimane un riscontro scritto da uno dei presenti.

Eravamo tutta gente stanca ed affaticata da una lunga sequela di notti passate in bianco, sotto la continua pioggia delle bombe incendiarie e dirompenti e nelle mille e mille difficoltà cui andava incontro l’attività giornalistica.

Ma quella sera di mezzo inverno, nel culmine quasi del primo gran periodo di bombardamenti su Londra, eravamo anche molto curiosi; nelle condizioni migliori cioè in cui si possa trovare un giornalista, sotto ogni rapporto.

Ed eravamo tutti ansiosi, mentre ci avviavamo sulle nostre auto al Claridge nella più fitta oscurità (non so ancora oggi come abbia fatto a trovarlo, dato il buio pesto in cui era avvolta la nobile entrata patrizia dell’albergo, un tempo così vivace di luci), eravamo ansiosi di sapere cosa ci avrebbe detto Hopkins.

Aveva parlato molto poco da quando era giunto a Londra, sotto l’echeggiare delle batterie antiaeree. Il 9 gennaio, i nostri cronisti, quando gli andarono incontro all’arrivo erano stati costretti a notare che egli <<sorrideva>> in modo quasi canzonatorio alle loro numerose domande, né la conferenza stampa di due giorni dopo, all’Ambasciata americana, aveva recato nulla di nuovo o di interessante, salvo la comunicazione nuda e cruda che “l’inviato del Presidente aveva discusso problemi di mutuo interesse dei nostri due Paesi”.

Bisogna però riconoscere che egli ricompensò lo zelo di uno dei nostri più abili cronisti concedendogli un: “Sì, penso che possiate dire anche “urgenti” problemi”.

La riunione al Claridge fu una delle migliori organizzate da Beaverbrook durante la guerra. Non erano presenti solo i direttori e qualcuno degli scrittori più noti, ma vi erano i proprietari e amministratori e non mancava la stampa provinciale.

Quando i camerieri ebbero finito di sparecchiare, si chiusero le porte e Beaverbrook si alzò sorridendo. Si rivolse non a noi, ma a Harry Hopkins. Per giorni e giorni disse, Hopkins ha dovuto parlare con i membri del Governo.

Ma le parole che avrebbe detto questa sera, erano più importanti ancora, perché i presenti non erano il Governo, ma <<i padroni del governo>>, i dirigenti della stampa britannica. E così invitò Hopkins a parlarci.

Buckingham Palace

Hopkins si alzò, magro, esitante e mal messo, appoggiandosi allo schienale della sedia. Il suo discorso era privato e non se ne poté prendere nota. Ma se fosse stato possibile pubblicare le sue parole di quella sera, esse non avrebbero avuto nulla da invidiare, per nobiltà d’espressione, sotto l’apparente indifferenza ed esitazione, alla splendida orazione pronunciata da Roosevelt due giorni prima, quando per la terza volta aveva prestato giuramento come Presidente degli Stati Uniti.