a cura di Cornelio Galas

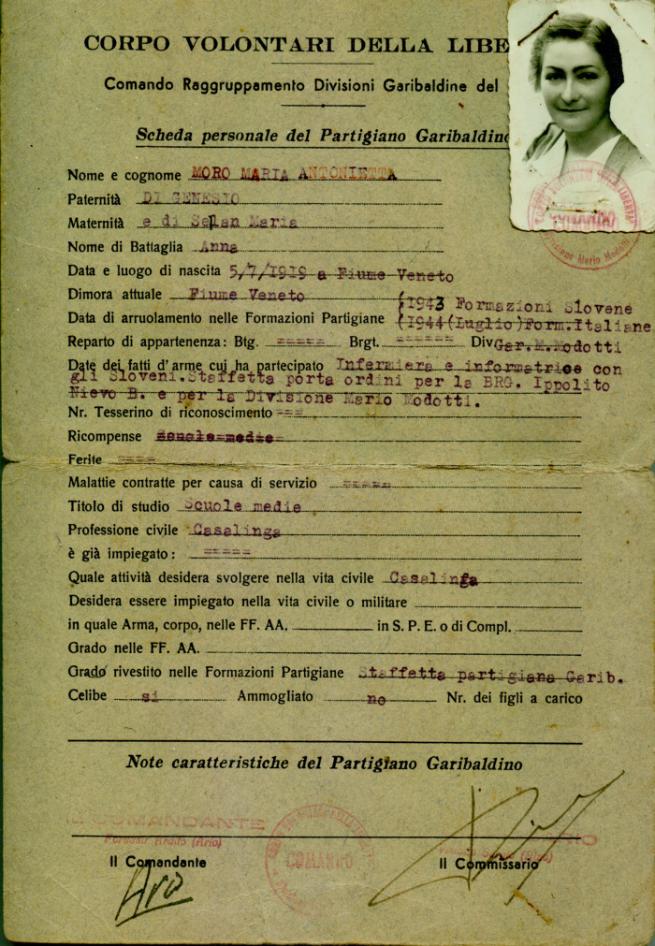

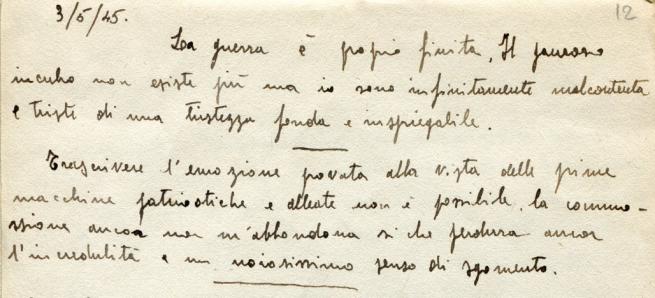

Friuli 1943-1945: una giovane donna, Maria Antonietta Moro, entra nella Resistenza e partecipa prima alle attività dei gruppi antifascisti jugoslavi nel goriziano e poi alla Resistenza italiana. Nataša e Anna i suoi nomi di battaglia. Nel 1945, nei lunghi mesi prima della fine della guerra, è costretta a nascondersi e scrive un Diario di cui nessuno finora conosceva l’esistenza.

Il documento è stato ritrovato dalla figlia, Lorena Fornasir solo dopo la morte della madre nel 2009. Accompagnano il Diario alcune lettere scambiate dall’autrice con il comandante partigiano Ardito Fornasir, “Ario”, medaglia d’argento della Resistenza, che dopo la fine della guerra diverrà suo marito.

Lorena Fornasir

Si tratta di documenti per certi versi straordinari, sia perché coevi ai fatti accaduti, e non memoria rielaborata in fasi successive, sia perché aggiungono un tassello importante alla storia della Resistenza in Friuli e in particolare allo svelamento dei motivi, del ruolo e dei sentimenti di una delle molte donne che a quegli eventi parteciparono in prima persona per poi ritirarsi nell’ombra di una vita domestica e familiare lasciando ai loro compagni l’aura della gloria.

Nel volume, dal titolo “Tutte le anime del mio corpo”, accompagnano gli scritti di mano dell’autrice, i contributi della storica Anna Di Gianantonio e della poeta e letterata Gabriella Musetti che consentono un inquadramento storico e letterario.

“Il diario di Anna – scrive Anna Di Gianantonio – rovescia tutti gli stereotipi dell’essere donna partigiana: mette radicalmente e spesso in modo provocatorio in discussione il concetto di libertà femminile e svolge riflessioni interessanti sul concetto di “cura” come presunto e indiscutibile compito delle donne. Inoltre la natura complessa dell’identità femminile con le sue contraddizioni e i conflitti emerge con grande nitidezza.

Per il modo di trattare i temi della libertà, dell’accudimento e della morale, del proprio diritto a prendere la parola, il diario di Anna offre sollecitazioni che vanno molto al di là di quanto siamo abituate a sentire. Per usare un termine comune, si tratta di pagine assolutamente fuori dall’idea del “politicamente corretto” dei racconti della lotta di Liberazione. Un altro aspetto interessante è che il diario di Anna è stato scritto durante la guerra, così come le lettere tra la protagonista e il futuro marito.

Maria Antonietta Moro

Il diario della partigiana Maria Antonietta Moro, nata a Fiume Veneto nel 1919, sposata con Ardito “Ario” Fornasir, dirigente del Fronte della Gioventù, poi commissario politico della Brigata “Ippolito Nievo B” offre, come si è detto, molti spunti di riflessione. Il primo riguarda il suo pensiero politico sui fatti che la videro protagonista, un pensiero davvero controcorrente sul Movimento di liberazione, sulla cui genesi è possibile fare alcune ipotesi.

Maria Antonietta assumerà, nel corso del periodo descritto in queste pagine, sostanzialmente dal 1942 al 1945, due distinti nomi di battaglia: Nataša ed Anna. Sul problema delle diverse identità della protagonista torneremo in seguito. Qui occorre sottolineare l’aspetto forte e provocatorio del racconto, che si discosta in modo evidente dalla memorialistica partigiana che conosciamo.

Nelle pagine iniziali Anna rivendica con forza il suo diritto a dire ciò che pensa, legittimata dal suo impegno nella lotta. L’interlocutore è il compagno Ario, ma non è solo in quanto donna che Anna prende la parola, ma in quanto compagna e combattente che, avendo contribuito a infrangere i ruoli tradizionali, può legittimamente dire con forza la propria opinione.

In questo atteggiamento ritroviamo una nuova soggettività femminile, che è uno degli esiti più innovativi della lotta di Liberazione. È proprio l’assenza di remore e di retorica che colpiscono nella lettura. Spesso i giudizi dati sui partigiani italiani sono sferzanti.

Essi vengono paragonati ai combattenti slavi, descritti come coraggiosi, audaci, colti, modesti e legati al popolo, spesso l’esatto contrario di quanto affermato per i suoi compagni di lotta. Per pochi partigiani della sua nazione Anna sente di esprimere la considerazione e la stima che prova per gli altri. Perché formuli giudizi così netti, come sia arrivata a esprimere differenze tanto radicali tra le due Resistenze, quella italiana e quella slovena, lo possiamo solo ipotizzare attraverso una serie di considerazioni.

Vediamone alcune. Luigi Raimondi Cominesi racconta la vicenda della famiglia della protagonista, ricordata per avere ospitato, con grande pericolo, Mario Modotti, “Tribuno”, tecnico monfalconese del Cantiere Navale, comandante di Battaglione della Garibaldi e successivamente della Brigata “Ippolito Nievo A”, con direzione unificata tra le formazioni garibaldine e quelle osovane.

La famiglia della protagonista gioca un ruolo centrale nella sua vicenda personale e in quella della Resistenza. I Moro di Fiume Veneto sono una famiglia antifascista. Il padre Genesio era proprietario di una piccola impresa edile, la moglie Maria Sellan, chiamata Mariù, ospitò e accudì in casa il Comando partigiano della Divisione Modotti, nascondendo armi, munizioni, documenti importanti. Anna aveva dei fratelli impegnati come lei nella Resistenza: Erminio, Piergiorgio, Vittorino “Cesare” ed Eliseo “Luciano”, deportato a Dachau nel febbraio del 1945 e rientrato il 29 maggio dello stesso anno, che appartenevano alla brigata Anthos.

Completava la famiglia la sorella Teresita. Genesio venne incarcerato per l’attività antifascista di Anna e la madre subì numerose violente perquisizioni da parte delle Brigate Nere, sempre alla ricerca dei giovani partigiani, degli altri comandanti, di carte utili alla loro cattura. “Tribuno” fu ospitato dai Moro e fu la persona che, in accordo con i partigiani sloveni, chiese ad Anna di rientrare da Gorizia nella zona del pordenonese per aiutare la resistenza italiana locale.

La vicenda di Mario Modotti è emblematica delle difficoltà e degli scacchi che incontrarono uomini coraggiosi sino alla morte, ma spesso non addestrati all’impegno militare. Raimondi Cominesi illustra l’attacco partigiano al presidio di Vedronza nel novembre del ‘43, una delle prime azioni partigiane, fatta per cercare di alleggerire una situazione molto difficile, venutasi a creare dopo la distruzione operata dai tedeschi della zona libera di Caporetto, dove i partigiani sloveni proteggevano alle spalle i combattenti della brigata Garibaldi Friuli.

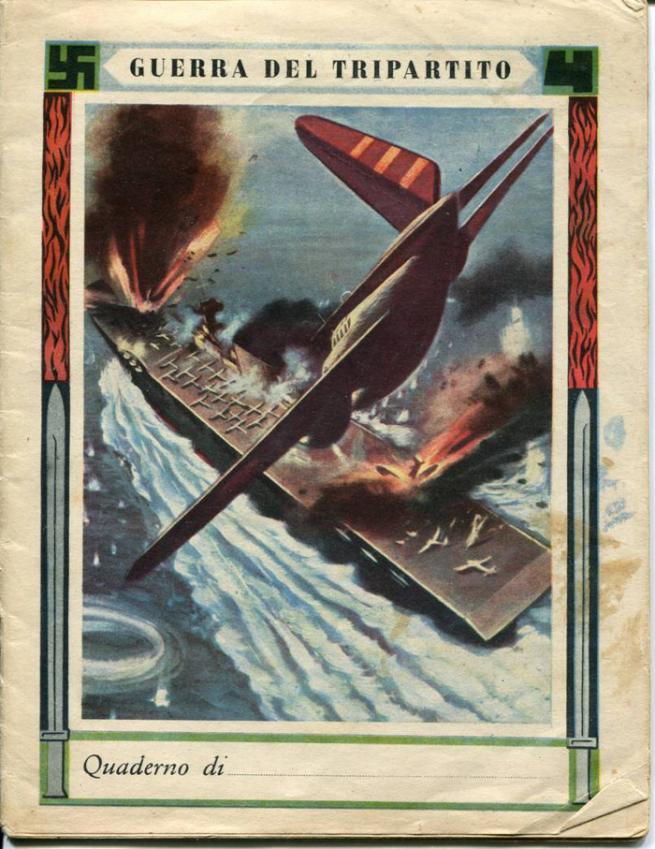

La copertina del diario di Maria Antonietta Moro

L’azione di Vedronza fu una sconfitta dal punto di vista militare: i comandi italiani non si erano accorti che al presidio era arrivato un ulteriore contingente di truppe nemiche a dar man forte a quelle che già vi erano acquartierate e così, in quella sfortunata azione, morirono tre partigiani e cinque di essi furono feriti.

Mario Lizzero “Andrea”

Ma il fatto più problematico fu il successivo scioglimento del Battaglione Garibaldi a causa dei continui rastrellamenti effettuati dai tedeschi, in una situazione che impediva ai combattenti qualsiasi ripiegamento che consentisse l’approvvigionamento, il riposo e la riorganizzazione delle loro forze.

Mario Lizzero “Andrea” condannò pesantemente questa decisione che, inevitabilmente, portò a uno sbandamento delle forze partigiane, attribuendolo non solo alla scarsa preparazione militare degli uomini, ma anche a un misterioso biglietto, proveniente dalla Federazione di Udine, che avrebbe invitato a “rompere le righe” e che non si capì da chi fosse stato spedito.

Mario Modotti “Tribuno”

Entrambi gli episodi, con i conflitti e le discussioni che ne scaturirono, portarono a crisi, delusioni, smarrimento tra i combattenti. “Tribuno”, anch’egli aspramente rimproverato da Andrea, non ricoprì immediatamente posti di comando, ma svolse il compito di collegamento tra pianura e montagna. In questo ruolo si dimostrò instancabile e ubiquo, spinto dal desiderio di riprendere il suo lavoro e, soprattutto, il suo ruolo di comandante.

Nella biografia che Raimondi Cominesi gli dedica, si notano frequenti momenti di amarezza del protagonista in relazione a una presunta non valorizzazione dei suoi sforzi da parte della Federazione del Pci di Udine.

Ostelio Modesti “Franco”, segretario della Federazione del partito, legato ad Anna e Ario da rapporti molto stretti, respinse queste osservazioni; il mancato riconoscimento era dovuto probabilmente non a poca stima, ma a motivi legati alle contingenze della guerra: la difficoltà di far arrivare messaggi, le forze preponderanti del nemico e gli attacchi che sfibravano i partigiani, la presenza di numerosi centri di repressione dove, con la tortura, si riuscivano spesso a estorcere informazioni e denunce a coloro che venivano catturati.

Così fu per “Topolino”, il giovane che accompagnava Modotti e di cui lui si fidò a lungo e che fu invece la causa di numerosi arresti. La famiglia Modotti, imparentata con quella di un altro celebre comandante partigiano della zona, Mario Fantini “Sasso”, fu costretta a peregrinare in diverse località per sfuggire alla repressione dei nazisti.

Da Vipulzano, da cui erano fuggiti dopo aver lasciato Monfalcone, essi raggiunsero per un periodo di tempo Fiume Veneto dove la numerosa famiglia venne alloggiata e accudita da Mariù e dove si svolse un incontro importante tra Mario Modotti e Ostelio Modesti, salvato nel settembre del 1943 durante la battaglia di Gorizia proprio da Maria Antonietta Moro, a quel tempo infermiera e partigiana con il nome di battaglia di Nataša.

L’ultima residenza della famiglia Modotti fu Bicinicco. Tribuno venne catturato proprio lì a causa della delazione di un giovane, Italo Pagavino, ex intendente della “Montes”, il cui comandante, Silvio Marcuzzi, arrestato presso il mulino di Muzzana, scomparve tragicamente dopo torture terribili a Palmanova, anche lui per delazione.

Silvio Marcuzzi “Montes”

Incrociando le fonti e le letture con le più recenti acquisizioni storiografiche emergono con evidenza due elementi. Da un lato l’estensione e l’efficacia degli strumenti repressivi messi in atto dai nazisti e dai loro collaboratori; dall’altro l’ovvia inesperienza partigiana in merito alle regole della guerriglia, che ebbe come tragica conseguenza la morte di centinaia di combattenti, la distruzione fisica e psicologica di molte famiglie, la rottura di stabili legami comunitari.

Colpisce nelle vicende della Resistenza la presenza costante di spie e di informatori, spesso ex partigiani, amici e compagni delle vittime, talvolta famigliari, di frequente staffette o collaboratori di cui il resistente si fidava senza remore.

Possiamo quindi comprendere l’ansia e la paura dei combattenti, la cui esistenza e la cui azione correvano rischi mortali proprio a causa dei tradimenti da parte di persone cui era stata concessa massima fiducia. Possiamo anche comprendere la depressione, il senso di scoramento e di abbandono nel prendere atto che la violenza del nemico risultava di grande efficacia e riusciva a scompaginare le proprie fila.

Solo in questi ultimi anni il problema delle spie e dei delatori all’interno del movimento di Liberazione comincia a essere approfondito. Anche questo aspetto mette in evidenza i mutamenti intervenuti nella considerazione della Resistenza, che fu tutt’altro che un’azione di massa, e mostra la evoluzione della memoria delle comunità di origine dei “traditori”.

La memoria sociale dei paesi per anni ha minimizzato l’idea che la spia fosse un appartenente alla stessa comunità del partigiano, talvolta componente della stessa famiglia. Località insignite di riconoscimenti importanti per il contributo dato alla lotta di Liberazione, intesa come movimento popolare di massa, avevano difficoltà ad accettare l’idea che i partigiani avessero fatto una lotta eroica, proprio perché non era stata da tutti condivisa allo stesso modo ed era irta di pericoli mortali che provenivano dall’interno dello stesso gruppo di appartenenza e talvolta dalla stessa famiglia del ribelle.

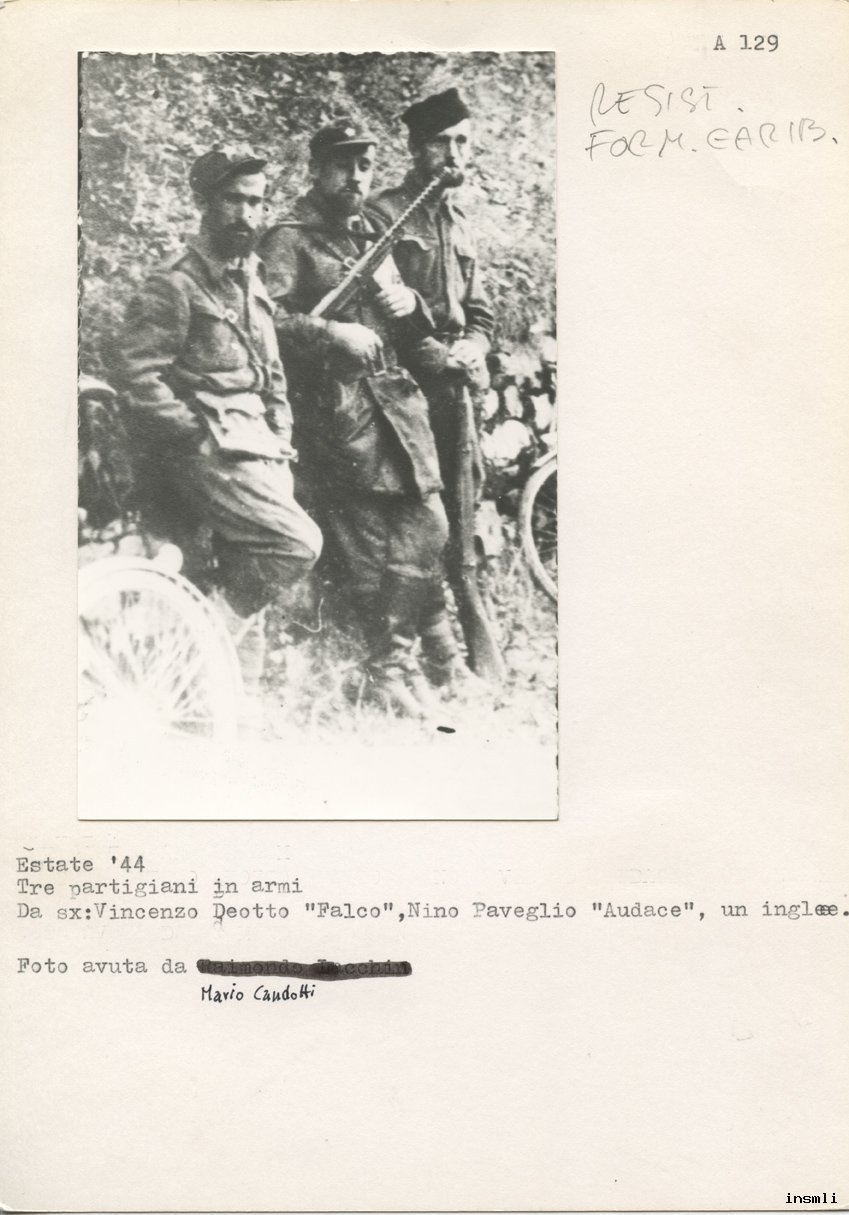

La foto dei “Partigiani in Carnia” esposta alla mostra “Le radici del futuro. La Repubblica partigiana della Carnia e dell’Alto Friuli” al Museo Carnico delle Arti Popolari “Michele Gortani” di Tolmezzo.

Per la zona del monfalconese l’attenzione finora si era puntata quasi esclusivamente sulla presenza del traditore Walter Gerlaschi “Blechi”, ucciso assieme alla madre, in un’azione rocambolesca e mitica, all’interno dello stesso Ospedale di Monfalcone nell’inverno del 1944.

La memorialistica e le testimonianze non omettono mai l’episodio di Blechi, la cui vicenda fu frutto non solo di discussioni, ma oggetto di componimenti poetici e di vere e proprie improvvisazioni teatrali che si svolgevano in montagna. Grande era stata la gioia per la “liquidazione” del traditore da parte dei combattenti. La storia della sua uccisione, con i toni teatrali e drammatici che ha assunto, ha in qualche modo coperto però un’altra realtà.

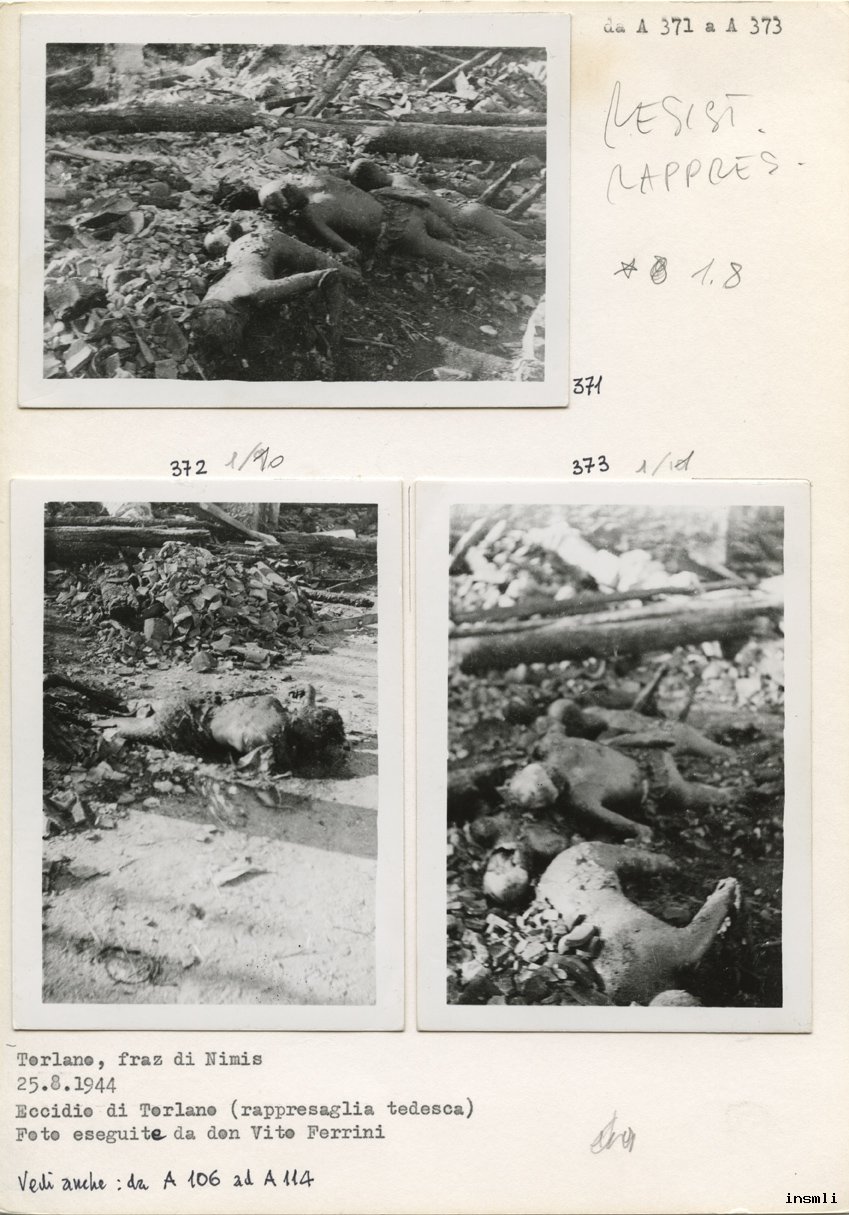

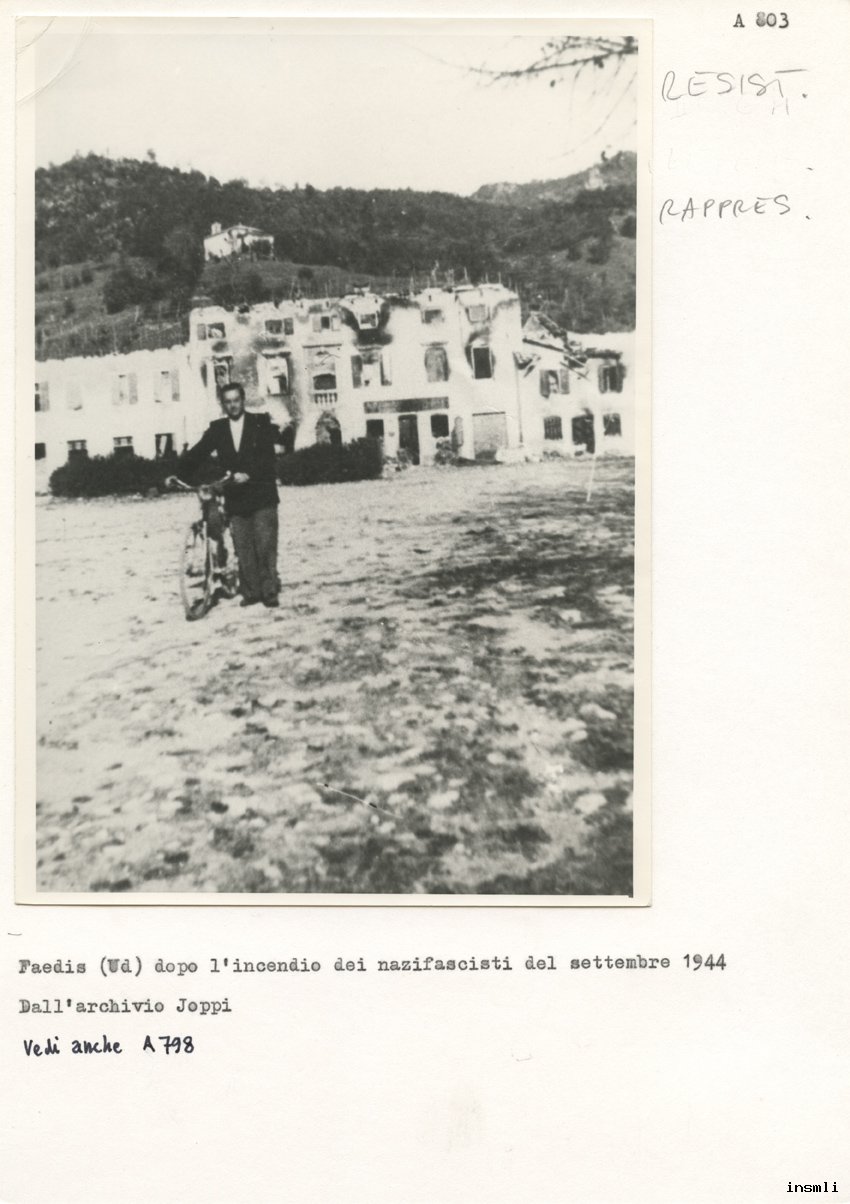

Le spie erano più numerose di quanto si potesse pensare e il tessuto famigliare dei paesi cominciava a mostrare delle smagliature, soprattutto a partire dal ‘44, quando un gruppo di uomini agli ordini di Odorico Borsatti e Ernesto Ruggiero si distinse a Palmanova e nelle zone vicine per un’azione intensa di rastrellamenti, torture, fucilazioni che avevano il duplice scopo di far parlare coloro che venivano catturati e quella, altrettanto fondamentale, di terrorizzare la popolazione. Lasciando di frequente i cadaveri dei catturati sulle strade, la gente poteva comprendere i rischi cui sarebbe andata incontro in caso di aiuti ai ribelli.

Odorico Borsatti

Accanto a Borsatti e Ruggiero agirono con gli stessi metodi il tenente Angelo Leschiutta e gli appartenenti alla Milizia e alle Brigate Nere di Udine e Pordenone. Ma altrettanto violenta era la minaccia che colpiva i famigliari dei partigiani. Come ricordano diverse donne di Gorizia, alle prese con i metodi dei nazisti e dei fascisti dell’Ispettorato Speciale di Pubblica Sicurezza, se il famigliare sospettato di aiutare i partigiani non si fosse presentato entro 24 o 48 ore alle autorità tedesche che lo cercavano, a pagare sarebbero stati i congiunti.

strumento di tortura utilizzato da Borsatti per gli interrogatori

Nel diario di Anna è presente il tema del senso di colpa nei confronti dei suoi famigliari. Se non avesse partecipato attivamente alla Resistenza, il padre e il fratello Eliseo sarebbero stati catturati e internati? E poi altre domande si sarà forse posta Anna. Tutte le regole della clandestinità erano state scrupolosamente osservate o alcuni incidenti erano potuti accadere anche per l’impulsività e la spavalderia di qualche comandante partigiano?

Erano domande terribili a cui spesso Anna rispondeva criticando il modo di fare dei dirigenti italiani, ma anche quello della gente, del popolo poco preparato a una lotta senza esclusione di colpi, impaurito dai rischi, reso fragile dalla labile dirittura morale.

Certamente la maggiore preparazione degli sloveni, abituati alle ferree regole della lotta clandestina già a partire dagli anni Venti e Trenta, offriva ad Anna una maggiore garanzia e sicurezza e le suscitava un’impressione di maggiore affidabilità. Per questo aveva deciso di chiamarsi Nataša , identificandosi con le aspirazioni e i metodi di lotta della Resistenza slovena, e di aiutare come infermiera, inquadrata nel movimento di Liberazione, i partigiani sloveni che operavano a Gorizia.

La stima che Maria Antonietta-Nataša provava per i combattenti sloveni, quando a Gorizia frequentava “Il Nazareno” come allieva infermiera, è comprensibile e motivata in una ragazza come lei, desiderosa di giustizia e di uguaglianza sociale. Dopo la prima guerra mondiale “Il Nazareno” era stato preso in carico dal Municipio di Gorizia che lo aveva adibito ad Ospedale Civile, con la presenza, come infermiere, delle Suore della Divina Provvidenza.

Dal 1931 e per circa un trentennio l’edificio divenne anche Scuola Convitto ed è proprio lì, durante la guerra, che Maria Antonietta divenne convintamente Nataša e poi, alla fine dell’esperienza goriziana, Anna. Abbiamo dall’autrice le prime notizie del Convitto a partire dal novembre del ‘42, quando la guerra, iniziata per l’Italia da due anni, per gli sloveni durava già da oltre un ventennio.

Stiamo parlando evidentemente non di una guerra guerreggiata, ma di uno scontro aspro e continuo, con vittime, arresti ed espulsioni dal territorio, soprattutto di intellettuali, che aveva lo scopo di annientare la specificità multietnica dei territori orientali, per i quali erano morti migliaia di soldati italiani nel nome della “redenzione” di terre che non erano di certo compattamente italiane e che era giunto il momento di “rendere omogenee” dal punto di vista linguistico.

Tutta la popolazione di lingua slava – sloveni e croati – era coinvolta alla stessa stregua nel contrastare la politica “snazionalizzatrice”, sia che si trattasse di liberali, fedeli dunque alla monarchia cosiddetta SHS – cioè Serba, Croata, Slovena – sia che si trattasse di cristiano-sociali, sia che si sentissero socialisti o comunisti.

Il trattamento che essi subirono, prima dalle autorità italiane al comando di Petitti di Roreto immediatamente al termine della prima guerra mondiale, e poi sotto il fascismo, fu talmente duro da minimizzare le differenze politiche, culturali e religiose della comunità slovena sotto l’urgenza di difendersi tanto dal progetto dei Savoia, quanto da quello di Mussolini: rendere omogeneo il territorio che, con il Trattato di Rapallo, firmato nel novembre del 1920, aveva annesso circa 300.000 cittadini di lingua slava, che si assommavano a quelli già presenti nel Litorale.

Le diverse opinioni nella comunità degli sloveni e dei croati si espressero con vivacità al suo interno, ma certamente la pressione italiana fu talmente intensa da indurre gli slavi a giudicare il fascismo come un male da combattere a tutti i costi, seppure da diversi punti di osservazione politica, culturale e religiosa.

La storica slovena Milica Kacin Wohinz fissa una data periodizzante nella storia della comunità slovena triestina e goriziana. Si tratta del 1920. In quegli anni la spinta rivoluzionaria in Italia e nella Venezia Giulia da parte del movimento operaio fu estremamente intensa.

Le condizioni disastrose del primo dopoguerra e l’esempio della Russia rivoluzionaria crearono un’accelerazione imprevista dell’organizzazione operaia. Nel 1920 il comitato regionale del partito socialista decise di estendere più concretamente la propria azione anche nell’Isontino, di creare commissioni operaie dentro le fabbriche e un fronte unico di lavoratori italiani e sloveni contro ogni compromissione con l’elemento “borghese”.

La forza di questo movimento fu testimoniata dalla grandiosa manifestazione del Primo Maggio a Gradisca, dove confluirono migliaia di operai dei cantieri, di lavoratrici delle fabbriche tessili, di contadini italiani e sloveni.

Nel corso del 1920 si diffuse, spesso in maniera del tutto infondata, il timore ch e«gli sloveni ed i croati potessero rialzare la testa» e che anche coloro che non erano favorevoli alla rivoluzione bolscevica, «non avessero comunque nulla da perderci». Per tutto quel fatidico anno ci fu un forte risveglio dell’irredentismo slavo.

A Gorizia, come ci ricorda Kacin, erano i sacerdoti, gli insegnanti e i segretari comunali sloveni a diffondere la propaganda segreta. Anche a Gorizia, come accadeva a Trieste, «la polizia non riusciva ad individuare azioni concrete e responsabilità dei singoli».

Oltre alla propaganda e alla stampa, ben altro varcava il confine. Sempre secondo le autorità di polizia «i contadini del Carso e della Valle dell’Isonzo nascondevano armi e munizioni per servirsene al momento opportuno».

Milica Kacin Wohinz

Kacin parla di un vero e proprio panico che si diffuse tra le autorità e la popolazione italiana prima del novembre del 1920 e lo attribuisce soprattutto all’azione degli irredentisti, che cercavano di far lievitare la paura per il “pericolo slavo” e giustificare in questo modo l’adozione di misure repressive più rigide.

Tuttavia è innegabile che tra gli sloveni ed i croati crescesse la consapevolezza che la questione in gioco era la sopravvivenza della comunità in quanto tale e che per la sua salvezza bisognava essere in grado di combattere una lotta senza esclusione di colpi.

Nel luglio del 1920 venne incendiato il Narodni Dom, il centralissimo edificio triestino sede di associazioni, banche, circoli e foresteria sloveni ad opera delle prime formazioni fasciste agli ordini di Filippo Giunta, con la protezione delle autorità locali. Il racconto dell’incendio fa parte della memoria collettiva degli sloveni di Trieste.

Tutti narrano di aver visto le fiamme che salivano alte nel cielo della città, anche coloro che sarebbero nati molti anni dopo. Per molto tempo – scrive sempre Anna Di Gianantonio – mi sono chiesta da dove nascessero questi “ricordi impossibili” e infine ho compreso che si trattava di una storia che si tramandava di generazione in generazione, come quella degli schiaffi ai bambini sentiti parlare lo sloveno in tram, al cinema o nei negozi, o come quella degli sputi in bocca agli scolari che parlavano male l’italiano, o come quella della bambina appesa per le trecce ad un chiodo del muro di un’aula di Gorizia perché non capiva un ordine dato dalla maestra italiana.

il Narodni Dom dopo l’incendio

Da Trieste a Gorizia i ricordi degli sloveni sono concordi nel sottolineare l’aspetto brutale di una violenza inspiegabile, perché legata solo ad un’appartenenza etnica diversa. L’enormità dei gesti e la ripetitività dei racconti fanno capire come la memoria sia stata tramandata di padre in figlio, con una ricchezza emotiva invariata, tale da imprimersi nelle menti dei giovani «come se anche loro ci fossero stati».

Inoltre la gravità dei comportamenti degli italiani ai danni di vittime innocenti come i bambini fa metaforicamente comprendere l’entità della violenza percepita dagli sloveni, “agnelli sacrificali” che suscitò un’ostilità che dal 1920 in poi «infiammò l’odio nazionale tra i due popoli».

È dunque anche di questo contesto antico dobbiamo tenere conto quando ascoltiamo i commenti di Nataša sui combattenti sloveni: certo l’abitudine alla lotta e alla difesa nazionale e i primi rudimenti della lotta clandestina e della guerriglia cominciarono a essere seminati precocemente in quegli anni e fruttarono nel periodo successivo.

Certo il racconto e l’osservazione del trattamento cui gli sloveni erano sottoposti non poteva non suscitarle sdegno e non farla schierare decisamente dallo loro parte. Le condizioni degli sloveni e dei croati del Goriziano peggiorarono notevolmente a causa dei provvedimenti presi dal regime a partire dalla metà degli anni Venti.

Molti militanti “nazionalisti” o comunisti sloveni finirono nelle carceri del Tribunale Speciale o al confino, alcuni di loro si impegneranno nella lotta di Liberazione con una competenza riguardo alle rigide regole della clandestinità, alla resistenza alle avversità e alla durezza della lotta, che solo l’esperienza dello scacco e del fallimento avevano potuto loro insegnare.

Ma non erano certamente solo i comunisti a conoscere queste regole. I cattolico-sociali, i sacerdoti che difendevano la pratica del canto liturgico in sloveno e volevano celebrare la Messa nella loro lingua, furono perseguitati e cacciati anche dai ranghi più elevati della gerarchia ecclesiastica, come accadde all’arcivescovo della diocesi goriziana Borgia Sedej.

Frančišček Borgia Sedej

Sul finire degli anni Venti tutta la cultura e le forme di socialità degli sloveni e dei croati si sgretolarono sotto l’influsso delle leggi fasciste. I ceti più colti, appartenenti all’associazione liberale Edinost, furono costretti all’emigrazione, anche attraverso il trasferimento coatto e il licenziamento degli insegnanti.

A quel punto l’organizzazione cristianosociale guidata da Englebert Besedniak, attivista instancabile della comunità slovena goriziana e membro dei Congressi delle nazionalità europee che trattavano il problema delle minoranze, fu costretta a darsi una struttura clandestina per cercare di difendere la cultura e la lingua slovena.

È interessante osservare che grazie a Besedniak e a Josip Vilfan la situazione della Venezia Giulia si evidenziò nei consessi internazionali come una delle più gravi in Europa per quanto riguardava la questione delle minoranze nazionali.

Nel 1941 si tenne a Trieste il cosiddetto secondo processo, dopo quello che nel 1930 aveva condannato a morte quattro attivisti del TIGR, un’organizzazione che si batteva per la difesa dell’identità nazionale slovena anche con l’uso delle armi.

Dal 2 al 14 dicembre di quell’anno, a distanza di otto mesi dall’invasione delle truppe italiane del Regno di Jugoslavia e dell’annessione della “provincia” di Lubiana, sessanta imputati furono giudicati dal Tribunale speciale per la difesa dello Stato, che per l’occasione si era spostato a Trieste.

Gli imputati appartenevano a tutte le classi sociali – liberi professionisti, operai, contadini, giovani intellettuali – ed erano di diverse formazioni ideologiche.

Dopo vent’anni lo stato fascista era riuscito a portare in giudizio per intero la complessa società slovena e croata che aveva resistito all’assimilazione e a giudicarla tutta come potenzialmente colpevole in quanto strutturalmente diversa e radicalmente ostile ai principi di nazionalità che il regime si sforzava con ogni mezzo di applicare. La Resistenza a Gorizia

Le osservazioni precedenti ci danno della situazione goriziana un tratto distintivo e permanente, almeno sino al 1945. Assistiamo cioè ad una preponderanza dell’antifascismo sloveno rispetto a quello italiano e dunque all’egemonia che esso esercitò anche nelle vicende successive all’ 8 settembre.

Come abbiamo visto le forze ostili al fascismo si erano già organizzate negli anni precedenti, e in particolare dopo l’occupazione della Jugoslavia dell’aprile del ‘41. Tanto intensa era l’attività partigiana che il Duce arrivò in città, dopo la visita del’ 38, anche nel 1942 – preoccupato delle difficoltà che l’occupazione incontrava e del proliferare nella zona di bande di “ribelli” – e impartì nuovi e duri ordini al suo esercito.

Nella riunione con i suoi generali Mussolini ribadì la necessità di imprimere una nuova svolta repressiva contro i partigiani e la popolazione che li appoggiava, rendendo sistematici i rastrellamenti, le incarcerazioni, le deportazioni. Ma gli oppositori al regime andavano intensificando la loro azione.

In città si trattava di organizzare i giovani e le donne, perché fornissero informazioni e raccogliessero aiuti per le famiglie di coloro che erano andati oltre confine già allo scoppio della guerra, per evitare di essere chiamati alle armi, o erano stati inviati in luoghi sperduti dell’Italia centro meridionale nei cosiddetti Battaglioni Speciali, luoghi di detenzione dove sloveni e croati trascorrevamo miseramente gli anni del conflitto, senza poter imbracciare le armi.

Subito dopo il secondo processo di Trieste, già nel 1941, Aldo Rupel racconta che a Kremence, località non lontana da Gorizia, si svolse una riunione di attivisti del partito, che successivamente si riunirono sul Carso, nella bassa Valle del Vipacco, lungo il greto dell’Isonzo, ma anche in osterie e case private, come ci ha raccontato Adele Devetak, segretaria dei giovani della zona Nord di Gorizia. Nello stesso anno Anton Veluscek “Matevz” incontrava un gruppo di giovani goriziani sul Monte Santo.

I Comitati del Fronte di Liberazione, Osvobodilna Fronta (OF), che vennero creati proprio in quei giorni avevano il compito di coordinare la raccolta dei mezzi economici per finanziare l’attività della Resistenza, con la pubblicazione di manifesti e volantini. Nel 1942 – ricorda Rupel – il comitato cittadino dell’OF venne riorganizzato, suddividendo l’area urbana in unità minori, chiamate “quarti”, che avevano diversi responsabili.

Fu questa struttura che riuscì a sostenere la Resistenza in città e a rafforzarsi dopo l’armistizio, o, come viene chiamato dalla storiografia slovena, la “capitolazione” dell’Italia.

Contemporaneamente venne formato anche un servizio di informazione della Resistenza slovena su quanto accadeva in città, sulle persone sospette e i possibili infiltrati o doppiogiochisti dell’ OVRA che ci furono anche nelle fila degli sloveni e dei croati.

Tale sevizio – cui pure fa riferimento Nataša – fu talmente efficace da essere informato ben sei mesi prima delle intenzioni dell’esercito italiano e del nuovo incarico che il re avrebbe conferito al generale Badoglio.

La situazione conobbe una forte accelerazione con l’armistizio. In quell’occasione i giovani si misero ad agire per raccogliere le armi che i soldati che abbandonavano il fronte dei Balcani consegnavano in cambio di vestiti civili.

Nelle parole di Vilma Braini, partigiana deportata a Ravensbrück e a Bergen Belsen, è riassunto il percorso della generazione di donne slovene che decise di impegnarsi a fondo nella difesa contemporanea della propria comunità e delle proprie idee politiche.

“A S. Andrea, il quartiere dove sono nata, c’erano alcune persone alle quali i fascisti avevano fatto bere l’olio di ricino, però erano casi limitati e i fascisti qui non hanno mai bruciato nulla.[… ] quindi sono diventata antifascista perché mi chiedevo i motivi di certe cose: perché mio padre era stato portato via?

Perché non si poteva parlare sloveno? Dopo l’8 settembre siamo andati sul ponte IX Agosto e abbiamo cominciato a fermare le truppe che tornavano dalla Jugoslavia. Prendevamo tutto quello che avevano, armi, munizioni e portavamo tutto a Vertoiba”.

Dunque si può dire che una parte del popolo goriziano ha applaudito in città quando sono arrivati i tedeschi, ma una parte si è organizzata in modo diverso. Negli stessi giorni, da Monfalcone, lungo la strada del Vallone, confluirono a Gorizia, nel disperato tentativo di fermare l’avanzata tedesca, circa un migliaio di lavoratori, soprattutto dei Cantieri Navali.

Nei loro ricordi emerge con forza l’immagine di uno dei loro capi, Ferdinando Marega, il quale, salito su un barile d’olio, incitava i compagni all’impresa disperata.

I compagni di Marega, nelle memorie raccolte, sono tutti vestiti con i “terlis”, la tuta blu dei lavoratori delle industrie. I racconti e le immagini forniscono al lettore lo spirito del tempo: fu un moto di rabbia spontanea quella dei lavoratori, il desiderio che dopo l’armistizio le cose finissero, che il fascismo fosse un capitolo chiuso per sempre e che potesse iniziare una vita nuova.

Invece, come tutti hanno raccontato, si preparava in quel momento il periodo più duro della guerra. La Battaglia di Gorizia per i lavoratori italiani nacque così, dallo sdegno dell’occupazione e dal bisogno di dire basta al conflitto.

Lo stesso fatto storico, la Battaglia di Gorizia, viene presentato in maniera del tutto differente dalla storiografia e dalla memorialistica slovena. ”Per l’attacco verso Gorizia il Comando di zona radunò quasi 10 battaglioni. La linea del fronte era divisa in tre settori.

Comandante del settore meridionale con il centro a Sanpeter era Ivan Tursic ”Iztok”; del settore centrale Karel Nardin “Jakec”, mentre il settore settentrionale dalla stazione centrale fino al ponte di Salcano era al comando di Peter Cerin […]. Le unità erano ben trincerate in modo che neppure l’aviazione tedesca potè provocare inutili vittime durante le incursioni dall’aria. Gli insorti si spostarono verso la città in tre colonne.

Ivan Tursic ”Iztok”

I piani furono realizzati soltanto in parte: Jakec occupò la stazione ferroviaria, ma le altre due colonne non portarono a termine il loro compito. Quasi contemporaneamente Martin Greif “Rudi” con una compagnia di combattenti ed aiutato da un gruppo di appartenenti al servizio di informazioni e di sicurezza VOS, comandati da Zmago Zupancic, entrò nell’areoporto militare italiano presso Miren e distrusse 8 o 9 aerei… “.

La citazione dimostra quanto alla passione e all’entusiasmo dei militanti antifascisti italiani si affiancò l’organizzazione dei combattenti sloveni che andarono alla battaglia preparati militarmente. Dopo scontri che durarono quasi un mese e che produssero alcune centinaia di morti, gli italiani si dispersero: alcuni tornarono a casa, altri diedero vita alla Brigata Proletaria.

Tra i feriti della prima Battaglia partigiana in Italia ci fu, come abbiamo detto, anche Ostelio Modesti, recuperato da Nataša e portato al riparo presso l’ospedale di Gorizia, dove venne curato e assistito. L’impegno di Nataša nel movimento di Liberazione sloveno inizia dunque nel 1942.

Al “Nazareno” si lega a un gruppo di ragazze di cui diventa amica. Lidya, Ghita, Anniza, Nelly diventano le sue confidenti, quelle con cui prende in giro la dura disciplina delle suore, ride, scherza, parla degli argomenti che interessano le ragazze della sua età. Lidya, Anniza e Ghita sono slovene.

Sono loro molto probabilmente a raccontare a Nataša della loro vita sotto il fascismo, delle persecuzioni degli italiani, delle sofferenze del loro popolo.

Nel diario Nataša dice con chiarezza di essersi vergognata di essere italiana. Intanto a partire dal 1942 in ospedale giungono militanti catturati dai fascisti, torturati nelle caserme dell’Ispettorato Speciale di Pubblica Sicurezza.

Si tratta di uomini feriti, tumefatti, che non si lamentano, che non maledicono la loro sorte e conservano intatta la loro dignità. Nataša e le compagne li curano, li aiutano addirittura a scappare dall’ospedale affinché possano raggiungere la montagna. Nel corso di quell’anno muoiono sia Lydia che Ghita, a causa della loro attività partigiana.

Nataša prenderà il posto di Lidya all’interno dei gruppi che avevano il compito di organizzare i civili, aiutare i combattenti, fornire informazioni. Nataša è presente anche all’interno del carcere di via Barzellini, le cui celle scoppiano di resistenti sloveni, molti dei quali saranno fucilati presso il cortile delle Milizie del Castello di Gorizia.

Nataša non apprezza i comunisti, ritenendoli incendiari saccheggiatori di chiese. Ma in questo breve tempo di radicali mutamenti è disponibile a modificare le sue idee, a cambiare identità, a mettere in discussione i luoghi comuni più radicati. Così inizia a identificare la borghesia con la guerra e la guerra con una terribile azione fatta ai danni dei ceti più poveri.

Dunque dall’esperienza concitata e cruciale in ospedale inizia ad imparare che per quei combattenti feriti il comunismo è difesa del diritto dei più deboli e degli oppressi. Riflettendo e facendo esperienza, giunge alla conclusione che quello che diceva il comunismo non era lontano da quanto affermato dalla religione.

Non solo, Nataša-Anna diventa capace di andare a fondo nelle sue idee, svelandone limiti e contraddizioni, quando afferma ad esempio che lei parlava con le inservienti dell’ospedale, giudicandole dunque interlocutrici allo stesso suo livello, ma non avrebbe lavato una sola tazza per alleviare la loro fatica, dando prova così di un certo classismo inconscio che avrebbe voluto superare.

È proprio questa consapevolezza, talvolta amara e autocritica, che appare come una caratteristica del tutto nuova nel descrivere la propria esperienza. Solo la scoperta che anche gli italiani combattevano consente a Nataša di riappropriarsi della propria “dolce lingua” senza sentirsi in colpa, ma la stima per i combattenti sloveni rimane inalterata.

All’ospedale di Gorizia ha la fortuna di incontrare alcuni medici che collaborarono attivamente durante gli anni della guerra,curando e facendo scappare partigiani ricercati dalle autorità naziste. È giusto ricordare il primario Luigi Sussi, che si occupò personalmente dei feriti degli scontri del settembre‘43, ma bisogna anche nominare il dottor Mario Tavasani, attivo nella zona di Cormons, e il primario di Monfalcone, il dottor Veglioni, esponente del Cln della città.

Con Sussi Anna può dunque lavorare nell’immediata emergenza di quella lotta. Successivamente molti partigiani vengono assistiti negli ospedali militari sloveni del IX Corpus, dislocati in zone impervie e difficilmente accessibili. Grande sarà il dolore di Anna nell’ubbidire all’ordine di “Tribuno” e “Sasso” che, in accordo con Ostelio e i compagni sloveni, decisero di mandarla a Udine, ritenendo più utile la sua presenza in quella zona.

Ma l’esperienza di quanto aveva appreso a Gorizia rimase per lei una tappa fondamentale della sua crescita politica e umana. Un’altra Resistenza: ritorno alla Destra Tagliamento L’impatto di Anna con i partigiani italiani nel luglio del 1944 è fonte per lei di grande demoralizzazione.

Abituata alla lotta organizzata di pianura che ha però come epicentro la montagna – le indicazioni di Tito sull’importanza di condurre la lotta “nel bosco” e non nei posti di lavoro o in città era chiarissima e produsse molte discussioni all’interno del Cln nazionale – conosce un nuovo modo di combattere i tedeschi ed i fascisti: quella dei Gap di pianura, che non si limitano, attraverso le intendenze, a rifornire i militanti in montagna, ma compiono azioni clamorose che talvolta li espongono a gravi pericoli.

Anna sottolinea il distacco che molti dei compagni “esperti”, rientrati dal confino o dall’esilio, dimostravano nei riguardi delle caratteristiche del popolo di cui si ponevano alla guida. Ed è vero che vi era una certa rigidità teorica, un modo “scolastico” di giudicare le masse popolari, in particolare i contadini, sulla cui consapevolezza politica e affidabilità nella lotta i pareri erano molto differenti nel movimento comunista stesso.

L’affidarsi a combattenti con esperienza era però uno scotto inevitabile da pagare per evitare gli errori più grossolani, le ingenuità e le sprovvedutezze che in persone poco avvezze alla lotta armata si sarebbero sicuramente manifestate.

E non poteva certo essere il centro padovano del Pcd’I a dare consigli e indicazioni in questo senso. Da Padova, sotto la direzione di Eugenio Curiel, fisico, ebreo triestino, anch’egli insegnante all’“Università proletaria” di Ventotene, arrivavano indicazioni di ordine generale, come quella di riunire i ragazzi e le ragazze nel Fronte della Gioventù.

Ognuno doveva organizzare sul territorio che meglio conosceva la propria Resistenza, attingendo a risorse locali. Tra le risorse umane più preziose c’erano anche quei militari che, dopo l’8 settembre, decisero di abbandonare l’esercito e di unirsi ai partigiani.

Eugenio Curtel

Uno di loro si chiamava Ardito Fornasir. Era nato nel 1912 a Udine, figlio di Antonio Fornasir e Maria Moro. Ardito è di famiglia operaia, ha fratelli e una sorella; nella sua autobiografia dice di aver potuto studiare poco e di aver iniziato a lavorare già a 12 anni come apprendista falegname.

Prima della guerra, Ardito svolge un’attività politica “molto relativa”, limitata a qualche volantinaggio e all’organizzazione di uno sciopero dei cotonieri nel 1931. È proprio la guerra a modificare il punto di vista del giovane.

Nel 1939 è sul fronte di Albania, poi combatte in Grecia, dove rimane ferito. Viene dunque trasferito a Napoli, dove svolge lavoro di ufficio, ma poi, nel 1942, affronta la guerra di Russia. Al rientro è impiegato in un battaglione operante contro i partigiani nella zona sopra Cividale.

La biografia di Ardito non ci segnala i suoi stati d’animo, i giudizi sugli avvenimenti che maturarono nel corso delle operazioni belliche; sappiamo solo che il 12 settembre riesce a tornare a casa dalla zona di Caporetto e che il 14 sale in montagna e prende contatti con i partigiani che danno vita al Battaglione Friuli.

All’inizio svolge azioni di collegamento tra il Battaglione e la città di Udine. Si tratta di un’attività estremamente rischiosa. Ardito deve raccogliere cibo, indumenti, ma anche armi e munizioni, attraversando di giorno e di notte i posti di blocco tedeschi.

Un gruppo di compagni verrà catturato, costringendolo a ricominciare daccapo il lavoro organizzativo. Quel giorno avrebbero dovuto trasportare in montagna una mitragliatrice Breda 37 con le munizioni, ma all’appuntamento non si era presentato nessuno.

A Udine riesce a mettere insieme qualche decina di persone per compiere azioni di sabotaggio. Nel novembre del 1943 gli viene dato l’incarico dal Comitato federale del Partito comunista di organizzare i ragazzi e le ragazze nel Fronte della Gioventù, secondo le indicazioni del centro di Padova.

Marzo, aprile e maggio del ‘44 sono dedicati a questo compito, che Ardito svolge in maniera attiva e produttiva, riuscendo a mettere insieme un gruppo di giovani ribelli all’occupazione nazista. I ragazzi organizzano gli aiuti per i partigiani della montagna ma si impegnano anche in azioni militari e di guerriglia.

Molti di loro vengono catturati e deportati o devono lasciare la città e rifugiarsi in montagna, perché il loro impegno è ormai noto a nazisti e repubblichini. Ben 240 ragazzi salgono in montagna – secondo quanto affermato in una relazione di Giovanni Padoan “Vanni”, commissario politico della Garibaldi Natisone – e riescono a costituire un intero battaglione di giovani.

L’azione politica e militare di Fornasir fu così efficace che venne inviato nel pordenonese a organizzare le formazioni partigiane che, in quella zona, avevano bisogno della sua esperienza politica e, soprattutto, militare.

Il sergente maggiore Ardito Fornasir, che viene descritto in un rapporto dell’esercito come persona di poche parole ma di carattere fermo, lavoratore instancabile, disciplinato e con spiccato senso del gruppo, diventa così il partigiano “Ario”, comandante della Divisione Mario Modotti e della Brigata Ippolito Nievo B, esempio della riuscita unità tra le forze garibaldine e quelle osovane.

La situazione dei resistenti nella Destra Tagliamento è bene illustrata da numerosi storici i quali hanno tenuto in considerazione anche il memoriale che lo stesso Ario preparò dopo la guerra.

Nella Pianura della Destra Tagliamento l’incitamento di radio Londra, la propaganda comunista locale, la sensazione di essere vicini al conflitto e al momento del passaggio dal regime autoritario a uno di libertà e di democrazia, furono tutti elementi concomitanti per indurre molti giovani, nell’estate del ‘44, a inserirsi nella lotta di liberazione senza recarsi in montagna, ma unendosi ai partigiani locali (gappisti ed intendenti) operanti in zona.

I comandanti garibaldini cercarono di non perdere l’attivismo potenziale dei volontari e li utilizzarono: nei centri abitati, come continuazione della Resistenza al fascismo, in una lotta subdola con l’assunzione di informazioni militari; in azione di sobillazione e di propaganda, ma anche di eliminazione di spie; nel territorio, nella raccolta di materiali e di approvvigionamenti; in azioni di guerriglia e in certi casi con scontri fisici densi di animosità.

Gli aderenti al movimento, sintantoché non venivano individuati, abitavano in casa propria, poi dovevano trovare rifugio da parenti o da famiglie amiche insospettabili, o vivere alla macchia, singolarmente come cani randagi o in gruppi.

Alcuni capi squadra GAP e d’Intendenza, divennero comandanti di reparto, autonomi rispetto alla montagna, spesso animati dall’ambizione di fare, con molto coraggio ma anche senza averne la preparazione.

Leggendo questi resoconti, ma anche la straordinaria storia di Giuseppe Del Mei “Pantera”18 , ci si forma un’immagine abbastanza precisa delle difficoltà del lavoro in pianura. L’adesione, spesso entusiasta, di giovani alla lotta contro il nazismo, nascondeva talvolta l’impreparazione alla guerriglia e non sempre prevedeva una formazione politica solida.

Giuseppe Del Mei

All’interno delle fila partigiane ci potevano essere atteggiamenti estremisti o di incosciente individualismo che mettevano a rischio l’incolumità collettiva: c’era da fare un grande lavoro di organizzazione e di direzione politica che Ario affrontò con grande serietà e scrupolo, anche se le contraddizioni non mancarono. Anna incontra dunque Ario nel periodo in cui tutti questi giovani impavidi e inconsapevoli andavano seguiti e organizzati.

La conoscenza avviene negli spogli locali del Comando, sito presso la “Casa Vecchia” nel bosco Mantova di Fagnigola, dove Rino Favot “Sergio”, militante comunista di lunga data e confinato, e Carlo Bianchi “Glori”, maresciallo dell’aeronautica osovano poi passato con i garibaldini, organizzavano la guerriglia.

Il compito di una formazione di pianura consisteva nel compiere azioni di sabotaggio, di eliminazione di persone particolarmente compromesse con il regime, agendo in piccoli gruppi, in grado, una volta compiuta l’azione, di nascondersi vicino ai corsi d’acqua, nei fossi, nella boscaglia intorno ai campi coltivati.

Il generale Petittti di Roreto

La conoscenza del territorio consentiva ai ribelli di sfruttare ogni anfratto e ogni nascondiglio per sfuggire alla repressione dei tedeschi e dei fascisti. Naturalmente il periodo migliore per l’azione erano la primavera e l’estate, stagioni in cui il fitto fogliame consentiva una maggiore sicurezza.

Con il cadere delle foglie il pericolo di essere scoperti era estremo. Le formazioni di pianura raccoglievano tutto ciò che serviva ai partigiani di montagna e facevano opera di propaganda. Responsabile della stesura di giornali e volantini era Terzo Drusin “Alberto”, insegnante di San Pietro al Natisone.

Terzo Drusin

L’incontro con Ario modifica ulteriormente l’opinione di Anna su alcuni partigiani italiani: Ario le appare una persona seria, volitiva, capace di comandare e di farsi ubbidire.

La dirittura morale e l’inflessibilità del comandante derivano da un principio morale che per lui è fondamentale: la lotta di liberazione deve essere compiuta con la massima onestà nei confronti delle persone cui si chiedono aiuti, viveri, bestiame e denaro.

Il solo sospetto che qualche partigiano avesse potuto trarre beneficio personale dalle requisizioni avrebbe gettato discredito sull’intero movimento.

Secondo la morale di Ario, verso questi soggetti, privi di coscienza politica, andavano applicate le sanzioni, anche estreme, della giustizia partigiana. Un lavoro essenziale per le formazioni di pianura era la raccolta di informazioni su possibili spie, infiltrati, delatori.

Franco Martelli

Anche nei loro confronti era necessario assumere una dirittura d’azione inflessibile, che fosse in grado di valutare con freddezza e lucidità le informazioni ricevute e agisse nei confronti del traditore «senza pietismi».

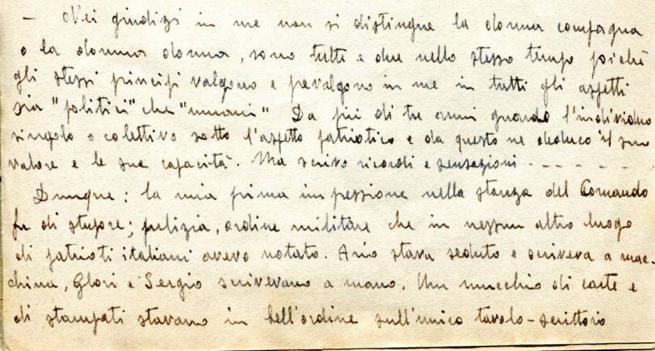

L’amore tra i due giovani non nasce subito, anzi all’inizio Anna manifesta avversione per Ario-uomo, che trova irritante e villano, e ammirazione invece per Ario-commissario politico che assomiglia ai comandanti sloveni che sono per lei un modello entusiasmante.

Anna giudica positivamente la capacità di comando di Ario, perché, a suo avviso, il popolo e alcuni degli stessi partigiani, avevano una coscienza «blanda, avventuriera ed instabile». Per questi uomini e per questo popolo era necessaria una forza e una determinazione che Ario possedeva completamente.

È interessante cogliere il momento in cui Anna inizia ad apprezzare Ario anche come uomo. Una sera a casa sua il commissario si ubriaca e il suo carattere chiuso, da “istrice”, svela emozioni, sfumature e pensieri che inducono Anna a vederlo come un vero amico.

La corazza di Ario ha messo in evidenza qualche incrinatura e lei è pronta ad accordargli il suo affetto di amica. L’amore e la passione nascono da una conseguenza quasi logica: se Ario è un valente comandante partigiano, se è un buon amico, allora è anche naturalmente un uomo da amare, e così sarà per il resto della guerra e per molti anni dopo.

La sua è una conclusione razionale: Anna giudica l’uomo secondo una gerarchia di valori che pone al primo posto la competenza nel combattere al meglio il nemico, la dedizione alla causa, la forte soggettività.

Ma c’è anche un motivo storico e di contesto che spiega l’atteggiamento di Anna: ciò che accade al movimento partigiano nei convulsi mesi che vanno dall’ottobre del ‘44 sino al marzo-aprile del 1945, quando la zona viene liberata.

Si tratta di avvenimenti drammatici che rendono solido e definitivo il rapporto tra Ario ed Anna. Le tragedie affrontate ed il prezzo pagato alla loro idea politica rinforzano la loro unione ed il fatto di essere insieme nella vita partigiana salva probabilmente a entrambi la vita, che in quei pochi mesi cambia radicalmente.

L’opera instancabile di Ario e dei compagni della direzione dell’Ippolito Nievo B raggiunge il suo apice nel mese di ottobre del 1944. I combattenti hanno la speranza che la guerra stia per finire, anche grazie a un auspicato intervento alleato.

Ma il sogno si infrange rapidamente. In ottobre avviene l’arresto dei membri del Cln di Pordenone che si stavano recando a Udine per una riunione e questo disarticola i collegamenti tra la brigata e la sua direzione politica.

La zona, che nell’estate può essere considerata “libera”, con i partigiani che mettono sulla difensiva tedeschi e fascisti che si muovono nei paesi solo a notte fonda, diventa, da ottobre in avanti, un terreno di scontro senza esclusione di colpi.

Grazie alla collaborazione di Ardito Fornasir e di Silvio Marcuzzi “Montes”, instancabile organizzatore dell’Intendenza dell’Isontino e della Bassa, durante i mesi estivi cibo, coperte, armi, arrivavano senza difficoltà in montagna. Il territorio viene dunque definito dai rapporti dei nazisti come “infestato dai ribelli”.

I fascisti delle Brigate Nere, della Decima Mas e le diverse formazioni armate naziste, la Wehrmacht, le SS e altre squadre speciali, si dispongono quindi, dopo la prima decade di ottobre, a liberare il territorio dai partigiani.Iniziano i rastrellamenti e la zona viene setacciata in ogni casa, in ogni stalla, in ogni suo anfratto.

Molti partigiani vengono catturati, altri uccisi, molti sono costretti a consegnarsi perché non sia la famiglia a sopportare la dura repressione dei nazisti e dei fascisti. Cadono giovani che costituivano, come scrisse successivamente Pasolini, la «meglio gioventù» della zona.

Il proclama Alexander del 13 novembre del ‘44, che sollecita i partigiani ad abbandonare la lotta e a tornare a casa, getta nello sconforto i combattenti che si sentono abbandonati e la cui strada del rientro nei paesi d’origine è bruciata dal fatto che sono tutti ben noti al nemico.

È in questo contesto durissimo, in cui la repressione, condotta con grande accuratezza moltiplica i tradimenti e le delazioni, che Ario si muove, cercando di riorganizzare le persone, di motivarle, di tenerle assieme per evitare disastri maggiori.

Le condizioni di vita diventano estreme: Ario è costretto a vivere di giorno in un bunker sotterraneo, ricevendo aiuti solo da elementi di assoluta fiducia e a muoversi solo di notte. Il gruppo dirigente che lo aveva affiancato si disperde e lui rimane solo.

La descrizione che fa lo stesso Ario – nel memoriale da lui compilato nel dopoguerra – della situazione in cui si trova merita di essere riportata, anche perché in queste righe è possibile leggere il ruolo fondamentale che Anna svolge per proteggere la vita del commissario e dei suoi compagni: Ario è ora il solo che circoli mantenendo i legami con i vari reparti.

Cerca di non avere gli abiti stazzonati anche se dorme indossandoli, cerca di avere sempre le scarpe lucide, anche se sono di carta, perché la prima cosa che i rastrellanti osservano è il fango che, in questa stagione, permea i luoghi di accampamento, evita i centri abitati anche se ciò significa perdita di tempo per andare da un accampamento ad un altro.

È il momento in cui la Anna, staffetta di Ario, deve darsi da fare di più di sempre ed ha in mano la rete di comando perché è la sola che conosce persone e recapiti.

È sempre in bicicletta e riesce varie volte a cavarsela quando incappa in posti di blocco e in rastrellamenti. Fa la spola da Ario a Glori, a Sergio, a Bruto. In queste poche frasi, apparentemente obiettive, emerge tutto l’amore e la stima che Ario prova per Anna, che tiene ormai in mano le redini della situazione.

Vi sono due episodi che vedono protagonisti Ario ed Anna che vanno ricordati per mettere in evidenza sia la durezza della lotta, sia la fiducia che doveva esistere tra comandante partigiano e staffetta, un sentimento di affidamento totale che significava conoscere e condividere i principi e la determinazione necessaria alla lotta. “Alberto” si è rifugiato con il suo ciclostile in un fienile in una casa colonica a metà strada tra il Ponte di Corva e Fossamala.

È coadiuvato dalla staffetta Mimma, che funge anche da dattilografa della stampa partigiana. Ario, Glori e Anna raggiungono il rifugio di Alberto per incaricarlo di stampare un volantino dove veniva messa in luce la figura di un altro partigiano, Franco Martelli, “Ferrini”, figura di spicco delle formazioni Osoppo, maggiore dell’esercito, fucilato dai tedeschi nel novembre di quell’anno.

Anna e Mimma rimangono fuori dal locale dove gli uomini stanno discutendo e Anna si accorge subito che la curiosità della donna riguardo all’identità dei due uomini è estremamente sospetta.

Partigiani impiccati dai fascisti nell’ex Jugoslavia

Al termine del colloquio, quando Ario esce dal fienile, Anna gli manifesta i suoi dubbi che lui condivide completamente, al punto da chiedere ad Alberto di andarsene immediatamente dal fienile e di raggiungere da solo un altro raggruppamento partigiano.

Drusin non segue il consiglio e la notte stessa viene catturato dalla Brigate Nere a causa della delazione di Mimma. Immediatamente, il 6 dicembre, Ario chiede ad Anna di indossare i vestiti migliorie di recarsi da monsignor Coromer, parroco di San Giorgio, perché si faccia intermediario di uno scambio di prigionieri.

Mentre Anna percorre la via verso la meta indicata da Ario, incontra “Alberto” in mezzo ad un gruppo di fascisti, in condizione pietose, picchiato selvaggiamente e con il volto tumefatto, che viene portato a un nuovo interrogatorio. Anna rimane sconvolta dall’incontro, ma porta a termine la missione: Coromer assicura il suo intervento per la liberazione di “Alberto”.

Ma nella notte tra l’8 e il 9 dicembre i fascisti trascinano Drusin nelle osterie dei paesi vicini, seviziandolo davanti alla clientela ammutolita, e infine lo gettano nel fiume Livenza. Mimma diventa segretaria del Capitano Vetturini, noto fascista della zona.

Il colpo è tremendo per l’organizzazione, che perde un compagno fidato e capace la cui morte semina il terrore nella popolazione. Il secondo episodio si svolge il 4 gennaio 1945. È da mesi ormai che il movimento partigiano riceve duri colpi. Quel giorno il tenente Leschiutta, comandante delle Brigate Nere, compie un sopralluogo in casa Moro.

Brigate Nere

Cerca Anna, che da tempo è stata individuata come elemento pericoloso. I famigliari dicono che la donna non è in casa, invece Anna è al piano di sopra con Ario e sta lavando la federa del cuscino su cui il fidanzato, in preda ad una forte febbre, aveva riposato.

Leschiutta si allontana momentaneamente e Ario ne approfitta per scappare e recarsi a una riunione al mulino Frattolin di Bannia. All’incontro alcuni compagni non arrivano.

Giunge lì invece Anna sconvolta dal fatto che i fascisti erano tornati in forza e avevano perquisito la casa: solo per fortuna lei e la madre erano riuscite a occultare dei proiettili e dei documenti importanti, mentre Leschiutta aveva depredato l’abitazione, chiedendo notizie di Ario e di altri partigiani, tra cui il padre di Anna, Genesio, e i fratelli Vittorino ed Eliseo.

Anna, su sollecitazione della madre, riesce a fuggire e assiste nascosta al saccheggio della sua casa, temendo per la sorte della madre e degli altri famigliari.

Ormai la situazione è diventata estremamente critica. Il gruppo dei compagni superstiti decide di nascondersi nelle stalle dei contadini, promettendo loro che nessuno sarebbe uscito durante il giorno, per non creare problemi.

Fa freddo, c’è la neve, di notte gli uomini e le staffette escono per cercare collegamenti, per tenere uniti i superstiti. Leggiamo dal diario di Anna: “Al freddo intenso dei primi giorni di gennaio segue la neve […] i piedi sono sempre bagnati, il puzzo di stalla impregna gli abiti e la scabbia non fa dormire.

Anna di Gianantonio

Chi non riesce ad entrare prima dell’alba deve restare disteso nei fossi, sopra ghiaccio e neve, per non farsi scorgere. Si possono vedere così le pattuglie tedesche e fasciste che vanno da paese a paese, perlustrando in cerca di partigiani. Fanno ora solo rastrellamenti in zone delimitate, ma non ottengono più risultati di sorta.

Evidentemente non hanno più informazioni precise, quali sono state quelle fornite loro da ex partigiani, e vanno a tentoni. I membri del gruppo Comando invece hanno fin troppo da fare e il tempo corre veloce. L’impossibilità di poter usare la bicicletta impone percorsi tra campi, fossi e rogge che possono sembrare impensabili. I fossi larghi e con molta acqua hanno, in punti prestabiliti, fasci di canne di mais ancorati sul fondo, che permettono di superarli senza bagnarsi eccessivamente.

Le rogge hanno tronchi d’albero che sembrano caduti accidentalmente per traverso, mentre servono da ponte, anche se bisogna diventare equilibristi per attraversarli. Passano i partigiani anche attraverso i cortili i cui proprietari legano i cani dando alla catena la lunghezza per permettere di sfiorare i muri o le reti di cinta senza venire azzannati”.

L’arresto di un altro partigiano mette definitivamente in pericolo la famiglia Moro. Ario e gli altri arrivano a Fiume Veneto decisi a far fuggire e a nascondere la madre di Anna con i due figli più piccoli.

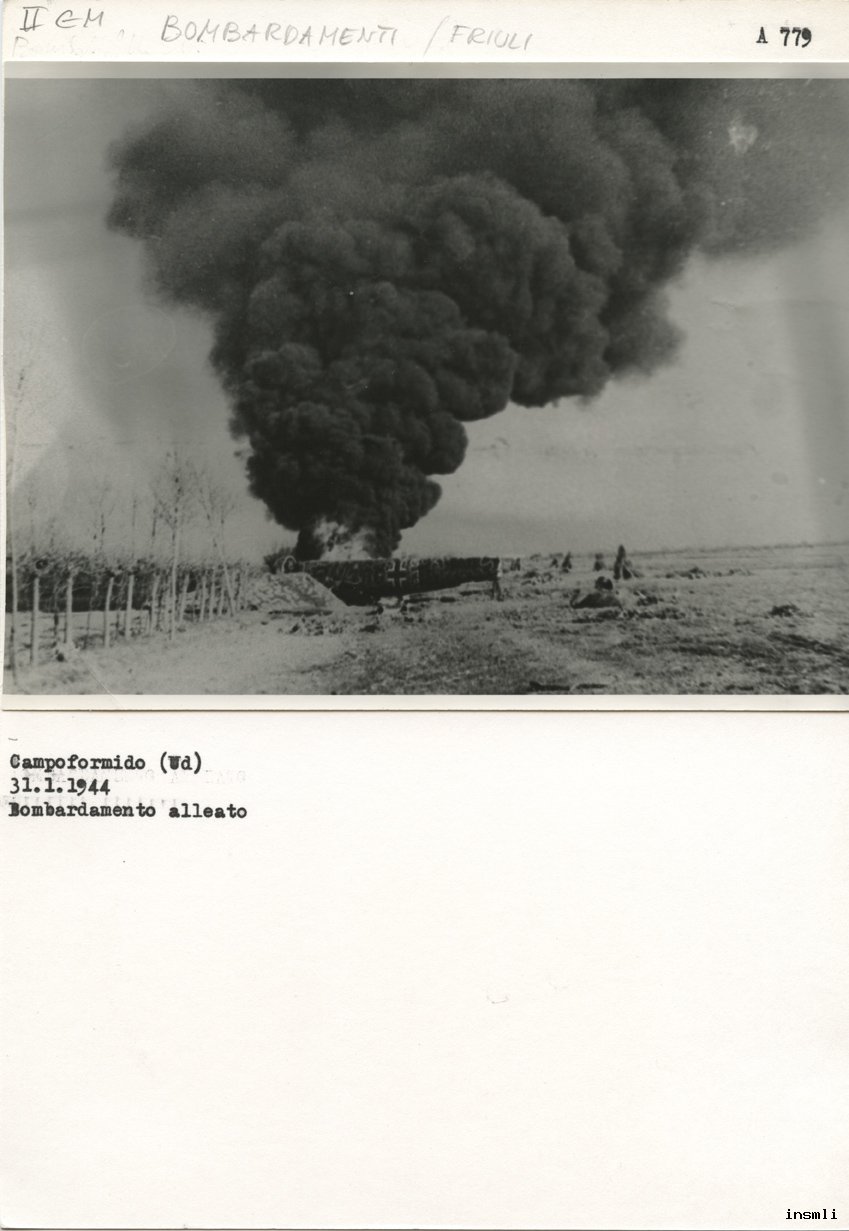

Ma giungono alla casa quando ormai le Brigate Nere sono già arrivate e assistono impotenti alle botte che vengono date al piccolo Erminio perché riveli dove si trovano Anna e il fratello Vittorino. Dal febbraio del 1945, dopo questo episodio, Anna è costretta a rifugiarsi in una casa di contadini,con l’angoscia per la sorte di Ario e dei suoi famigliari. L’ansia è tanto più forte per i continui bombardamenti alleati che la spaventano moltissimo, gettandola nel panico più assoluto.

In quella casa scriverà delle lettere ad Ario, piene di amore e di determinazione, in cui analizza in profondità i suoi sentimenti e il suo stesso carattere, inquieto, “da zingara”, spesso attraversato da dubbi e contraddizioni.

Nella casa che la ospita Anna decide anche di incontrare dei giovani della zona per avviarli all’attività partigiana. Ario la critica duramente, è spaventato perché in questo modo la donna che ama si espone a grandi pericoli.

Il comandante non sempre capisce i sentimenti ambivalenti che attraversano l’animo della sua compagna e non capisce l’atteggiamento di Anna, che talvolta si presta a soccorrere anche spie dei tedeschi per estorcerne delle informazioni.

Per Ario si tratta di un atteggiamento incomprensibile, perché ritiene che al nemico ferito comunque le cure debbano essere somministrate, secondo l’etica e il giuramento di Ippocrate che deve guidare le azioni del personale sanitario in ogni circostanza.

Ma Anna è di altro avviso: grande è il suo odio per l’invasore, per coloro che hanno distrutto famiglie intere, torturato gli amici e i compagni, terrorizzato le comunità. Per gli invasori Anna sente il dovere di applicare le regole della “giustizia partigiana”, nella consapevolezza che la battaglia in cui erano impegnati Ario, i suoi compagni, lei stessa avesse per posta la vita e la morte per loro o per gli avversari.

Anche qui possiamo osservare come Anna abbia completamente rovesciato i valori non solo della società di cui fa parte, ma anche della comunità politica dei partigiani che avrebbe dovuto costituire un’alternativa al modo di pensare alle relazioni sociali, ma che spesso condivideva giudizi e valori dei ceti dominanti.

Quello della cura degli avversari feriti nel drammatico contesto descritto è certamente un problema delicato, su cui anche oggi è difficile esprimere un giudizio definitivo. Ciò che colpisce è la franchezza di Anna, il suo modo di esprimersi diretto e sincero.

Nelle stesse lettere Ario suggerisce ad Anna di non continuare la scuola di infermiera e di specializzarsi al massimo nella buona cucina: il matrimonio le avrebbe consentito di rimanere a casa.

Elementi di parità e di uguaglianza, visioni politiche simili, cementate da un amore che si è fortificato nell’affrontare insieme grandi difficoltà, si scontrano così nuovamente con le diverse definizioni di ciò che compete alle donne.

La partecipazione femminile alla lotta di liberazione per molti partigiani maschi è stata un’eccezione e la fine della guerra implica un ritorno alla normalità e ai ruoli tradizionali che non tutte le donne accetteranno senza traumi. Immagino dunque che la fine della guerra abbia prodotto in Anna gioia, ma anche una profonda depressione.

Quei tre anni travagliati in cui aveva trasformato la sua identità, il suo credo politico, la devozione famigliare, il suo ruolo di donna e di infermiera, erano stati la radice profonda del suo nuovo modo di essere donna a cui difficilmente avrebbe potuto rinunciare.

PER SAPERNE DI PIU’

(clicca sopra e vai alla pagina di Lorena Fornasir: Il Diario di mia madre)

Le autrici

Anna di Gianantonio

Anna di Giannantonio, insegnante e ricercatrice storica, è membro del direttivo dell’Istituto Regionale per la storia del movimento di Liberazione nel Friuli Venezia Giulia. Si occupa di storia politica e sociale del Confine Orientale, in particolare delle condizioni di vita e della mentalità dei ceti popolari, attraverso la raccolta e l’analisi delle fonti orali, con attenzione particolare alla storia di genere.

Con Gloria Nemec ha scritto il saggio “Donne e uomini nel lavoro industriale: la classe operaia isontina tra fascismo e repubblica”, apparso nel volume Tra fabbrica e società. Mondi operai nell’Italia del Novecento, a cura di Stefano Musso, Milano, 1999; Gorizia operaia. I lavoratori e le lavoratrici isontini tra storia e memoria. 1920-1947, Gorizia, 2000; con S. Bon, M. Rossi, C. Fragiacomo ha pubblicato un saggio nel volume Sarà ancora bello. Storie di donne della Venezia Giulia tra fascismo, Resistenza e dopoguerra, Gradisca, 2004 con S. Perini, A. Morena, T. Montanari L’immaginario imprigionato.

Dinamiche sociali, nuovi scenari politici e costruzione della memoria nel secondo dopoguerra monfalconese, Monfalcone, 2005; ha collaborato con un saggio al volume Operai, a cura di Stefano Musso, Torino, 2006; con G. Peteani ha pubblicato Ondina Peteani. La lotta partigiana, la deportazione ad Auschwitz, l’impegno sociale: una vita per la libertà, Milano, 2011.

Lorena Fornasir

Lorena Fornasir, psicologa clinica, coordina l’area provinciale delle Adozioni dell’Azienda sanitaria di Pordenone. Autrice di alcuni libri e articoli di psicoanalisi, cura i temi della genitorialità e dell’infanzia abbandonata.

Gabriella Musetti

Gabriella Musetti, vive a Trieste. Dal 2000 organizza “Residenze Estive” Incontri di poesia e scrittura a Trieste e nel Friuli Venezia Giulia. Dirige Almanacco del Ramo d’Oro, semestrale di poesia e cultura. Collabora a diverse riviste.

Fa parte della Sil – Società Italiana delle Letterate. Tra le sue ultime pubblicazioni: Sconfinamenti. Confini passaggi soglie nella scrittura delle donne, a cura di A. Chemello, G. Musetti, 2008; Guida sentimentale di Trieste, a cura di, 2011, Racconti triestini. Antologia di scrittrici contemporanee, a cura di, 2012. In poesia: Obliquo resta il tempo, 2005; A chi di dovere, 2007, Premio Senigallia Spiaggia di Velluto; Beli Andjeo, 2009; Le sorelle, 2013