a cura di Cornelio Galas

Fonte: XVI Circoscrizione Anpi provincia di Roma

di Augusto Pompeo

FORTE BRAVETTA 1932 – 1945

ricerche documentarie e bibliografiche: Luisa Severi e Dario Scatolini

Roma 2000

Il Forte

Il 25 giugno 1942, a notte inoltrata, nel carcere giudiziario di Regina Coeli, a Roma, il detenuto Carlo Kalusa, originario di un piccolo centro della provincia di Trieste, fu svegliato dagli agenti di custodia. Fatto uscire dalla cella fu ammanettato e condotto nel cortile dell’edificio dove lo attendeva un furgone. Salito sull’automezzo ritrovò gli otto compagni anche loro in manette che, come lui, il giorno precedente erano stati condannati a morte. Al gruppo si unì il cappellano del carcere mentre le guardie collocarono in un angolo dell’automezzo l’occorrente per l’esecuzione: corde, sedie, bende e paletti di legno.

L’autocarro percorse velocemente le piccole vie di Trastevere, raggiunse il Gianicolo e, superata Porta San Pancrazio, prese una strada che attraversava la campagna romana. L’umidità della notte portava odori familiari di pascoli e di erba tagliata simili a quelli che i condannati avevano lasciato nella loro terra, la Venezia Giulia, che nella loro lingua, lo sloveno, chiamavano Primorje.

Giunto a via di Bravetta il furgone entrò all’interno di un edificio militare dove, su un terrapieno, attendevano un gruppo di magistrati e di funzionari e un plotone di “militi” armati di moschetto modello ’91 comandati da un “capomanipolo”. Gli agenti consegnarono i nove detenuti al plotone e sistemarono le sedie una accanto all’altra fissandole al terreno con i paletti.

Poi il comandante ordinò che i condannati fossero bendati e legati alle sedie con le spalle rivolte al plotone e dispose i soldati su due file. Infine l’ufficiale lesse la sentenza e ordinò il fuoco: la prima fila di soldati mirò alla schiena, l’altra alla testa. Finita l’operazione il giudice istruttore, il medico legale e il rappresentante del Governatorato di Roma redassero il verbale su cui fu scritta l’ora: le 5.15.

Ai nostri giorni il paesaggio, a chi raggiunga Forte Bravetta, appare completamente diverso rispetto a quello che vide Carlo Kalusa in quel triste mattino di giugno del 1942: l’edificio è ancora immerso in un’area estesa e ricca di vegetazione ed è ancora utilizzato come deposito di materiali dal Ministero della difesa; ma la campagna coltivata non c’è più e, dalla fine della guerra in poi, sono stati costruiti molti edifici che hanno formato un quartiere densamente popolato.

Costruito alla fine dell’Ottocento assieme agli altri forti ancora oggi esistenti per cingere Roma con una linea fortificata, nel 1919 venne adibito a deposito di munizioni e di “pezzi” d’artiglieria e i vasti spazi interni furono utilizzati come poligono di tiro. L’abitudine di addestrare le reclute all’uso dei fucili nell’area poligonale suggerì, probabilmente, la decisione di utilizzare gli stessi spazi per le esecuzioni. Per 13 anni, infatti, dal 1932, il Forte fu il luogo deputato per le esecuzioni capitali a Roma.

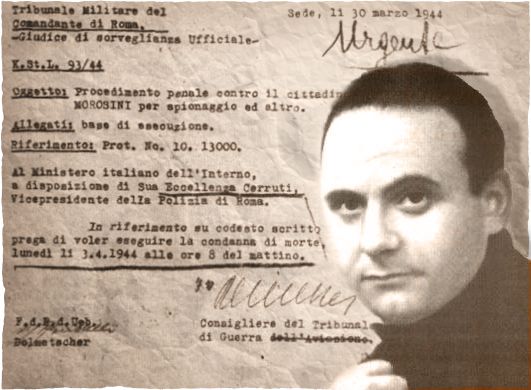

Le più numerose e le più conosciute avvennero nel periodo compreso fra l’8 settembre 1943 e il 4 giugno dell’anno successivo, con l’occupazione tedesca della città e, appena varcato il cancello d’entrata, nel piazzale d’accesso all’edificio, dopo la Liberazione è stata posta una lapide che ricorda i nomi di 77 caduti della Resistenza romana. Molti di quei nomi appartengono a personaggi di rilievo che sono ricordati dai libri di storia e sono celebrati nelle cerimonie commemorative: fra i tanti Pietro Benedetti, don Giuseppe Morosini, Fabrizio Vassalli ed Ezio Malatesta.

don Giuseppe Morosini

Il Forte per questo ancora oggi resta un luogo-simbolo della Resistenza romana. Una lettura attenta di quella lista, tuttavia, grazie a riscontri fatti con fonti scritte e testimonianze orali, ha rivelato che la lapide contiene alcuni errori. Due nomi si riferiscono a un’unica persona, due fucilati risultano soppressi in luoghi diversi da Forte Bravetta, altri due non hanno nulla a che vedere con la lotta contro i tedeschi e i loro alleati, mentre un altro caduto è stato fucilato prima dell’8 settembre 1943.

La lapide, inoltre, non tiene comprensibilmente conto dei caduti prima e dopo l’occupazione tedesca della città. Da questi primi elementi è partita una ricerca che ha ricostruito tutte le fucilazioni avvenute al forte e che ha ripercorso i momenti più significativi della nostra storia recente dalla prima metà degli anni Trenta fino ai primi mesi del dopoguerra.

Fabrizio Vassalli

Dal 1931 fino al 1945 furono eseguite a Roma 118 condanne a morte, di cui 115 a Forte Bravetta, due a Forte Braschi (Michele Schirru nel 1931 per progettato attentato al capo del governo e Ugo Traviglia nel 1933 per spionaggio) e una a Piazza di Siena (Alfredo Coppola nel 1944 per reato annonario).

Le condanne eseguite a Forte Bravetta furono due nel 1932, 36 dal 1939 fino all’8 settembre 1943, 74 nei nove mesi di occupazione tedesca e 5 dopo la liberazione della città, avvenuta il 4 giugno 1944.

Tutte le sentenze furono eseguite secondo le modalità previste in tempo di guerra per i disertori: la fucilazione alla schiena. Negli stessi anni il nostro paese ha conosciuto bruschi mutamenti politici e istituzionali: la trasformazione dello stato liberale operata dal fascismo, la partecipazione dell’Italia al secondo conflitto mondiale, la caduta del regime a seguito della sconfitta militare, l’occupazione tedesca, la Resistenza, la costituzione della Rsi, la Liberazione. Mentre nel nostro paese si avvicendavano e si scontravano eserciti, poteri e istituzioni, a Forte Bravetta veniva periodicamente celebrato il crudele rito della condanna a morte con la stessa cupa solennità.

Molto schematicamente i poteri giudicanti ricorrono alla pena di morte per punire reati commessi in situazioni legate a quattro distinti momenti della nostra storia recente:

1) 1931-1932- il consolidamento del regime fascista

2) 1939-1943 – la partecipazione dell’Italia alla II guerra mondiale

3) 8 settembre 1943 – 4 giugno 1944 – l’occupazione tedesca di Roma

4) 22 settembre 1944 – 26 giugno 1945 – le sanzioni contro i delitti fascisti

La pena capitale risulta prevalentemente applicata su sentenze di tribunali dotati di poteri eccezionali, che procedono in modo rapido, sommario, seguendo le procedure solitamente adottate dagli organi giudicanti militari in tempo di guerra in deroga ai riti della magistratura ordinaria.

Fino all’8 settembre 1943 le sentenze risultano emesse, in prevalenza, dal Tsds (Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato), il “tribunale di Mussolini”, che giudica secondo procedure mutuate dal codice di procedura penale militare e attraverso collegi giudicanti composti, in massima parte, da ufficiali della Mvsn (Milizia volontaria sicurezza nazionale) e agli stessi “militi” sono di norma affidate le esecuzioni; durante l’occupazione tedesca della città a ordinare le condanne sono il comando militare tedesco e, anche se in minima parte, il Tribunale militare italiano.

Le ultime cinque esecuzioni, infine, avvengono dopo procedimenti ancora sommari condotti da tribunali costituiti per punire i delitti commessi dal fascismo.

1932 – due condanne esemplari

All’inizio degli anni Trenta il fascismo sta consolidando il suo potere. Superata la grave crisi del biennio 1924-1925, quando, a seguito del sequestro e dell’omicidio di Giacomo Matteotti, il governo ha rischiato di cadere sotto la spinta dell’indignazione popolare, vengono emanate le cosiddette “leggi speciali”, che trasformano in senso autoritario il sistema liberale uscito dal Risorgimento.

Abolita gradualmente ogni forma d’opposizione e rafforzati i poteri del capo del governo, il fascismo dà vita a un proprio organo giudicante: il Tsds, un tribunale svincolato dalla magistratura ordinaria, che può condannare a morte e che giudica i reati commessi contro le persone del sovrano e del capo del governo e contro l’integrità dello stato. Il Tsds sottoporrà a procedimento oltre tremila persone fino all’8 settembre 1943. In un “regime” che non tollera il dissenso, l’opposizione antifascista è costretto alla clandestinità e all’esilio.

All’estero nasce una nuova figura di militante antifascista: l’esule, il fuoruscito che si collega con altri democratici anche di altre nazionalità. Soprattutto la Francia, vicina geograficamente e culturalmente al nostro paese, accoglie questi nuovi emigranti e le loro organizzazioni. A Parigi, infatti, opera la “Concentrazione Antifascista” che organizza fin dal 1929 esuli italiani di ogni tendenza. Alla “Concentrazione” fa riferimento “Giustizia e Libertà”, costituita da “laici” (liberali, socialisti, repubblicani).

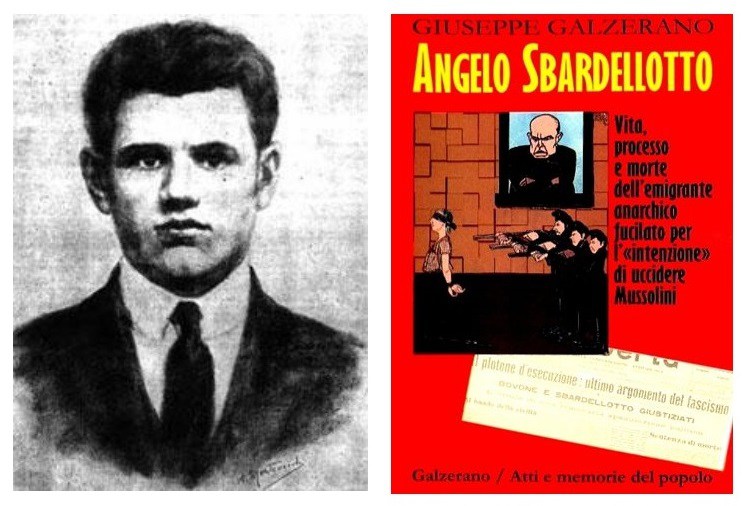

Fondata da Carlo Rosselli, Emilio Lussu e Alberto Tarchiani, la formazione riesce a creare una rete cospirativa diretta da Riccardo Bauer che invia nuclei operativi a Torino, Milano, Firenze e Roma. Il fascismo risponde con l’attivazione della sua polizia segreta: l’Ovra. Alla Concentrazione sono collegati i due caduti a Forte Bravetta del 17 giugno 1932: Angelo Pellegrino Sbardellotto e Domenico Bovone.

Le due esecuzioni avvengono in un clima di grossa indignazione che lo stesso regime contribuisce ad alimentare. I due cadono nelle mani della polizia, peraltro in modo ingenuo, dopo aver progettato ma non tentato e, tanto meno, portato a termine il fatto contestato: l’omicidio di Benito Mussolini.

Bovone e Sbardellotto agiscono in due momenti diversi, indipendentemente l’uno dall’altro e diverse sono le motivazioni che li spingono, ma tutti e due hanno ideato l’attentato a Parigi con la “Concentrazione antifascista”. E proprio il fatto che l’intenzione di uccidere Mussolini venga concepita all’estero suscita l’interesse e l’allarme degli inquirenti preoccupati dell’intensificarsi dell’attività cospirativa dei “fuorusciti”.

La stampa di regime, occupandosi dei processi, sottolinea un clima di costante congiura nei confronti del capo del governo e del fascismo ormai vittorioso, che ha origine e alimento fuori d’Italia. Il richiamo a nemici esterni è un invito alla popolazione a stringersi attorno alle “nuove” istituzioni, in un “nuovo” sistema politico. Nuovo sistema che prevede, per i nemici dello stato, la massima punizione. I processi contro Bovone e Sbardellotto assumono quindi il carattere di monito e di esemplarità, al di là della reale pericolosità degli attentatori e vengono celebrati con grande spettacolarità.

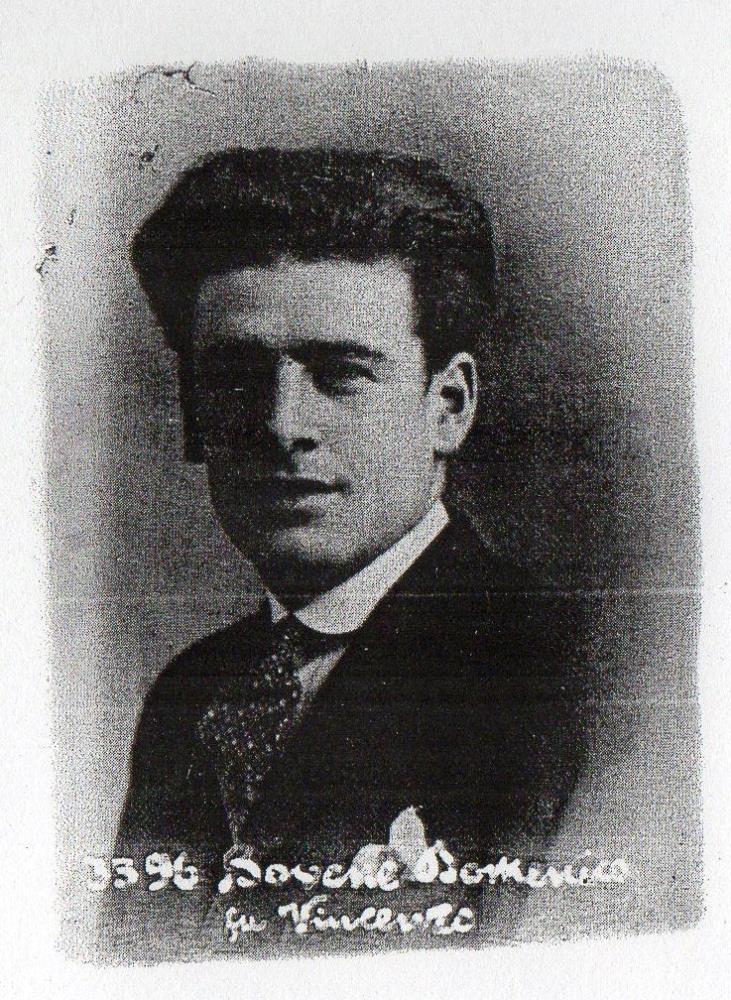

Domenico Bovone

Domenico Bovone, industriale ligure, originario di Bosco Marengo, come tanti italiani cerca la fortuna in Francia, dopo una serie di operazioni commerciali sbagliate nella produzione e nel commercio di grani, che lo hanno costretto al fallimento.A Parigi gli esponenti della Concentrazione gli propongono, dietro compenso, in un primo momento di introdurre stampa clandestina in Italia, poi di compiere attentati dinamitardi.

Tra il 30 maggio e il 31 luglio 1931 colloca una serie di ordigni a Bologna (dove provoca il ferimento di tre civili e la morte di un sottufficiale dei carabinieri), a Torino e infine a Genova. Come gli è stato insegnato in Francia, l’industriale/attentatore fabbrica da sé le bombe in un mulino di sua proprietà o a casa della madre o nell’appartamento preso in affitto per sé e per la sua convivente, Margherita Blaha, una ballerina cecoslovacca.

La Concentrazione, infine, lo incarica di attentare alla vita di Mussolini, con la promessa di un compenso di un milione di lire e la rappresentanza di una ditta di legname in Jugoslavia. Bovone va quindi a Roma, dove studia i percorsi del duce; poi, la sera del 5 settembre 1931, si reca a casa della madre con una valigia piena di esplosivo. La valigia esplode accidentalmente: la madre perde la vita, la sorella rimane gravemente ferita e l’appartamento è ridotto in macerie. Bovone viene arrestato in ospedale dove è stato costretto a ricoverarsi (subisce l’amputazione dell’avambraccio sinistro).

Dopo un’iniziale resistenza confessa di essere un emissario della Concentrazione e fa qualche nome. Gli inquirenti lo deferiscono al Tsds. In sede processuale a determinare la condanna capitale non sono le vittime che ha provocato con i primi attentati, ma la sua intenzione di uccidere il duce. Domenico Bovone viene condannato a morte il 15 giugno 1932. Due giorni dopo, tradotto a Forte Bravetta, accetta i conforti religiosi di padre Mattei, cappellano della Mvsn e, alle 5.16, viene fucilato da un plotone composto da 12 uomini.

Diverse le motivazioni che spingono Angelo Pellegrino Sbardellotto, un muratore nativo di Belluno emigrato a Bruxelles e appartenente al gruppo anarchico di Liegi. Questi è un antifascista convinto e militante e matura autonomamente l’intenzione di tornare in Italia per uccidere Mussolini. Manifesta le sue intenzioni nelle frequenti riunioni politiche cui partecipa e si reca a Parigi dove viene contattato dalla Concentrazione Antifascista. A Parigi si decide di compiere l’attentato con un lancio di bombe durante una cerimonia ufficiale presieduta da Mussolini.

Il 1° giugno Sbardellotto è a Civitavecchia dove passa la notte e raccoglie informazioni sulle modalità e sugli orari della cerimonia. Il giorno dopo giunge a Roma con una rivoltella e una bomba nelle tasche e segue il corteo cercando un luogo dove appostarsi, ma non lo trova. Prosegue nei suoi tentativi per altri due giorni ma il dispiegamento di poliziotti e la folla gli impediscono sempre di avvicinarsi al bersaglio.

I movimenti dell’anarchico destano i sospetti di un agente in borghese che lo ferma, gli chiede i documenti e lo perquisisce. Trovato in possesso della pistola e dell’ordigno Benedetto viene arrestato. In questura dichiara con fierezza le sue vere generalità e rivela di essere giunto a Roma per attentare alla vita del duce.

Inizialmente dichiara che ha agito unicamente di sua iniziativa, poi gli inquirenti lo costringono a fare i nomi degli esuli con cui ha concordato le sue azioni. Il 16 giugno si celebra il processo che risolve in una sola udienza. L’anarchico viene condannato a morte. La sentenza, come per il processo Bovone, ribadisce l’equiparazione tra l’intenzione e l’effettiva realizzazione del delitto.

In aula Angelo Benedetto si comporta con grande coraggio e si rifiuta fino all’ultimo di presentare domanda di grazia. Durante la sua ultima notte riposa tranquillamente: devono svegliarlo un’ora prima dell’esecuzione. Condotto a Forte Bravetta, rifiuta più volte l’assistenza religiosa, fuma una sigaretta e cade alle 5.45, quindici minuti dopo Domenico Bovone.

1939 – una condanna della Corte d’Assise

Nella seconda metà degli anni Trenta in Italia il regime fascista si è consolidato e rivolge particolari attenzioni a Roma, capitale non più di un regno ma di un impero, che ha ormai superato il milione di abitanti e si avvia quindi a diventare una metropoli, anche se lontana dalle dimensioni di Parigi e di Londra. Il suo aspetto è profondamente mutato rispetto agli inizi del secolo: sono sorti quartieri nuovi come Coppedé, Italia, Parioli. Vecchie abitazioni sono state distrutte attorno al Colosseo e a Piazza Venezia e gli abitanti sono stati trasferiti altrove.

San Giovanni e Trastevere hanno conservato il carattere originario di rioni popolari e anche il centro storico ha mantenuto le sue vie strette e le sue piazze barocche. Fuori le mura, circondate dalla campagna e lontane dai fasti del centro, sono sorte borgate prive dei servizi necessari: Centocelle, Villa Gordiani, Garbatella. Nelle borgate e nei quartieri popolari la vita è dura: artigiani, braccianti, lavoratori edili e molti disoccupati vivono in case povere e sovraffollate spesso in conflitto con la giustizia politica e comune.

I questori e i prefetti sono preoccupati per la piccola e media criminalità che affligge la città. Si rubano biciclette e automobili, si rapinano i negozi, si ruba negli appartamenti. La stampa di regime non dà molto rilievo al fenomeno: Roma deve apparire una città tranquilla. Tuttavia i fenomeni di criminalità, che pure sono ancora lontani per gravità e per numero da quelli che caratterizzeranno gli anni successivi, esigono, anche per la magistratura ordinaria, condanne “esemplari”. Nel 1939, a Roma, viene eseguita una condanna a morte, l’unica emessa dalla Corte d’Assise nella Capitale negli stessi anni.

La sentenza riguarda un malavitoso trasteverino, Oddo Ficca. Oddino, come figura nelle carte della polizia, vive di furti e di rapine e utilizza, per le sue azioni, automobili rubate con le quali fa perdere rapidamente le sue tracce. Cosa normale ai nostri tempi, quasi una novità alla vigilia della II guerra mondiale, quando la motorizzazione era scarsamente diffusa, la gente si spostava con i tram e le “carrozzelle” e anche i poliziotti giravano a piedi per i quartieri.

Dopo una serie di rapine ai danni di tabaccai, la sera del 23 febbraio una squadra di PS lo arresta presso il bar “degli artisti” in piazza S. Claudio. Negli uffici della Squadra mobile, durante la perquisizione Oddino estrae una pistola dal cappotto e ferisce allo stomaco un agente che morirà la sera stessa all’ospedale. Nel carcere di Regina Coeli, dove attende il processo, Ficca ha più di una volta manifestazioni di collera e tenta di attuare uno sciopero della fame.

Al processo la difesa sostiene la tesi della seminfermità mentale e la preterintenzionalità del delitto. Le perizie mediche rivelano invece la piena capacità di intendere dell’imputato e l’accusa dimostra l’intenzione di uccidere e, in particolare, la volontà di sottrarsi all’arresto con la fuga. Punto, questo, fondamentale per ottenere la massima pena secondo il codice Rocco. Con queste motivazioni Oddino Ficca viene condannato a morte dalla I sezione della Corte d’Assise di Roma il 31 marzo 1939 e il 31 maggio viene fucilato a Forte Bravetta.

Un mese dopo la fucilazione del rapinatore romano il triste tragitto da Regina Coeli a Forte Bravetta è percorso da un automezzo militare che conduce sul luogo dell’esecuzione un non più giovane ufficiale della Marina italiana condannato per aver fornito informazioni di carattere militare alla Gran Bretagna. La guerra, non ancora dichiarata, comincia a fare le sue vittime.

L’Italia in guerra

Dalla seconda metà degli anni ‘30 la politica estera fascista suscita timori e preoccupazioni nella Gran Bretagna e negli stati confinanti che inviano in Italia agenti segreti con il compito di procurare informazioni di carattere militare. Nella penisola si combatte una guerra silenziosa fra il controspionaggio italiano e i “servizi” segreti britannico, francese e jugoslavo molto prima che si scontrino i rispettivi eserciti.

Le nazioni “ostili” studiano le difese costiere italiane e la dislocazione delle truppe e delle fabbriche: ai consolati e alle ambasciate delle principali città europee arriva una grande quantità di lettere dal contenuto apparentemente innocuo ma che presentano, fra una riga e l’altra, caratteri scritti in “inchiostro simpatico” che, sottoposti a trattamento chimico, rivelano messaggi in cifra.

E’ la guerra segreta, condotta da soldati particolari, arruolati in zone di confine, avventurieri attratti dai premi in danaro, a volte reclutati in ambienti cosmopoliti, fuorusciti spinti da motivazioni ideologiche e, con l’inizio delle ostilità, prigionieri o internati civili e militari ai quali i servizi segreti promettono la libertà in cambio della collaborazione.

I servizi francesi e britannici cercano informazioni sulla Marina, l’arma italiana che temono maggiormente. Gli jugoslavi, invece, controllano i movimenti delle truppe italiane alla frontiera e si affidano a cittadini italiani “allogeni” che varcano abitualmente il confine. Con l’apertura del fronte russo, anche i sovietici inviano i loro agenti nella penisola: le loro reti si organizzano nella neutrale Svizzera.

Il Deuxiéme bureau francese ha il suo centro a Parigi, l’IS (Intelligence Service) a Londra, a Vienna (prima dell’Anchluss), a Ginevra, a Istanbul e, dopo la caduta della Francia, a Marsiglia. Le forze armate britanniche non si limitano a reclutare spie per carpire notizie provenienti dagli alti comandi italiani; spesso addestrano piccole unità di combattimento formate da guastatori che vengono paracadutati o sbarcati sulle coste italiane per compiere azioni di sabotaggio.

Le azioni di intelligence si intensificano nel 1942 mentre infuria la battaglia decisiva in Africa settentrionale e l’aviazione britannica attacca le navi cariche di rifornimenti provenienti dalla penisola.

Dopo l’invasione della Jugoslavia, l’esercito italiano si trova a fronteggiare un nemico nuovo: le bande partigiane che si organizzano con il sostegno della popolazione e che impegneranno severamente le truppe occupanti fino al termine del conflitto. La resistenza jugoslava raggiunge la parte orientale delle province di Gorizia, Trieste e Fiume, dove si organizzano bande armate che portano, per la prima volta nella storia della II guerra mondiale, lo scontro armato all’interno del territorio italiano.

Gli agenti segreti e i partigiani giuliani e istriani di lingua slovena e croata una volta catturati, se il reato risulta commesso in territorio italiano, vengono giudicati dal Tsds e, in caso di condanna capitale, sono fucilati a Forte Bravetta.

Un ex ufficiale della Marina austro-ungarica

Alla fine del 1935, l’ex commissario della marina da guerra asburgica Rodolfo Koren, al servizio dell’IS, ricevuto l’incarico di costituire una rete di agenti con lo scopo di fornire informazioni sulla flotta italiana, scelse i suoi collaboratori fra i suoi vecchi compagni d’arme. Koren era triestino di nascita ma viveva a Vienna e, dopo il 1919, aveva scelto la cittadinanza austriaca. Gli altri ex ufficiali e sottufficiali della marina austriaca con cui l’ex commissario formò la rete risiedevano in Italia o avevano rapporti personali e di affari nel nostro paese.

Il primo agente ad entrare in azione fu Ugo Ritter (“Paul”), fiumano, cittadino italiano, che agì a Trieste. Alla fine del 1936 furono reclutati Antonio Giuseppe Scarpa (“Aldo”), triestino, cittadino italiano e ufficiale della Regia marina, che operò inizialmente a La Spezia, ed Ezio Radossi (“Gino”), anche lui triestino e cittadino italiano, che fu inviato a Napoli.

All’inizio del 1937 entrò a far parte della rete Walter Treu (“Herman”) nato a Melk (Austria), cittadino austriaco, che operò a Napoli, poi a Taranto e successivamente in Sicilia. Infine, nel 1938, fu ingaggiato Osvaldo Salvini Pawen de Melesburg (“Theo”), nativo di Bolzano, cittadino tedesco che svolse la sua attività a Roma con spostamenti a Trieste, Pola, Venezia, Ancona, Napoli, Civitavecchia e Cagliari. A ognuno fu corrisposto un compenso mensile (da un minimo di 1000 a un massimo di 3000 lire).

La rete agiva soprattutto nei principali approdi militari e raccoglieva notizie sulle difese portuali, sui movimenti delle truppe destinate a sostenere l’esercito nazionalista in Spagna, dove era in corso la guerra civile, sulle fabbriche di munizioni e sui cantieri militari.

“Theo”, in particolare, che agiva a Roma ma che, come si è detto, si spostava frequentemente in altre località e che giustificò la sua presenza nella capitale con la necessità di effettuare “ricerche genealogiche sulla sua famiglia d’origine”, aveva ricevuto l’incarico di fornire informazioni sul morale e sullo “spirito pubblico” della popolazione. E proprio da Roma partì l’operazione condotta dai Carabinieri che portò alla scoperta dell’intera rete e all’arresto di tutti i suoi componenti, a eccezione del suo capo, Rodolfo Koren.

In sede di processo il collegio giudicante considerò un’aggravante la posizione di Scarpa in quanto ufficiale della Regia marina e lo condannò alla degradazione e alla morte il 28 febbraio 1938, mentre gli altri imputati furono condannati a pene detentive: Salvini e Treu a 30 anni di carcere, Radossi e Ritter all’ergastolo. L’esecuzione avvenne il 6 marzo 1939 per opera di un plotone d’esecuzione della Marina dopo che un capitano di fregata ebbe letto la sentenza.

Antonio Giuseppe non morì giovanissimo (era nato nel 1884); la giovinezza trascorsa nella marina austro–ungarica e il clima culturale “mitteleuropeo” di Trieste forse influenzarono le sue scelte. Alcuni aspetti della sua vita privata rivelano un ambiente familiare indubbiamente “cosmopolita”: la madre, di cui non è indicata la nazionalità, si chiamava Massimiliana Vilitochitsch, la moglie, Eugenia Iulpatoff, era russa, la figlia Inna con la quale chiese di poter corrispondere, risiedeva a New York.

Mentre alla periferia di Roma si conclude drammaticamente la vicenda dell’ex ufficiale austriaco, nel resto d’Europa soffiano minacciosi i venti di guerra: il 1° settembre dello stesso anno le armate della Wermacht varcano il confine polacco. Il 4 giugno 1940 l’Italia entra in guerra a fianco della Germania nazista dopo che questa ha riportato sul campo successi militari che appaiono decisivi.

La rete Grzina

Nei primi mesi del 1941 la fragile neutralità della Jugoslavia sta per essere interrotta da un’invasione attesa e annunciata. Fra S. Daniele del Carso, Postumia, Vipacco, Villa del Nevoso e Fiume viaggiano truppe a cavallo e automezzi militari, si installano alloggiamenti e caserme, si attestano truppe; negli aeroporti di Monfalcone e Campoformio atterrano numerosi bombardieri italiani e caccia tedeschi. Gli jugoslavi controllano i continui e minacciosi movimenti delle truppe italiane e rafforzano le loro difese lungo le vie d’accesso alla Slovenia e alla Croazia. Dai posti di guardia lungo il confine i finanzieri e i “militi confinari” italiani osservano a occhio nudo i nidi di mitragliatrici “skoda” e le caserme dei “graniciari”.

Le popolazioni civili che vivono al ridosso del pericoloso confine hanno mantenuto legami affettivi e di affari nell’una e nell’altra parte e continuano la vita di sempre. I “frontalieri” entrano ed escono dai due stati attraverso le vie ufficiali e percorrendo strade impervie che solo i contrabbandieri conoscono: nelle osterie di confine si commercia in cavalli, generi alimentari, alcolici e si parla la stessa lingua.

Il 25 febbraio 1941 i carabinieri indagano su una rete che fa pervenire in Jugoslavia notizie di carattere militare. Le indagini si indirizzano su elementi “slavofili” della zona già sospettati di attività antitaliana. I primi sospettati sono Antonio Grzina, contadino, e Giuseppe Roiç soldato presso il 73° reggimento di fanteria di stanza a Trieste, entrambi nativi di Verbizza. I carabinieri che hanno seguito i movimenti dei due, rivelano, nei loro rapporti, che i sospettati hanno spesso dei contatti con l’aviere Giuseppe Zefrin, pure originario di Verbizza, che presta servizio presso l’aeroporto di Campoformio. Altri due sospettati sono Francesco Vicic, un calzolaio di Villa del Nevoso e Vincenzo Hroatin, contadino di Castel Iablanizza.

L’11 aprile le truppe italiane entrano in Jugoslavia e procedono all’annessione della parte occidentale della Slovenia, compresa Lubiana, che diventa provincia italiana. In Slovenia, al seguito dell’esercito invasore, si insediano nuove forme di governo e nuovi corpi di polizia.I carabinieri italiani continuano a investigare sui cinque sospettati e raccolgono informazioni anche al di là del vecchio confine. Le indagini accertano che gli arrestati sono al servizio della Jugoslavia fin dal 1938 e che il loro capo è Antonio Grzina.

L’istruttoria accerta che l’attività del gruppo si è svolta in due fasi: dal 1938 fino alla fine del 1940 e nei primi mesi del 1941. La rete ha trasmesso informazioni riguardanti la dislocazione delle truppe italiane nella zona di Villa del Nevoso e di Fiume, le opere di fortificazione, le polveriere, gli acquedotti, le strade militari e gli aeroporti; le relazioni e i questionari risultano sempre corredati da disegni dettagliati, carte topografiche e fotografie.

Parte del materiale proviene dall’archivio del comando della II zona aerea di Padova. Spesso gli incontri con gli emissari iugoslavi sono avvenuti in una trattoria a Igovas di Starj Trg, organizzati dalla proprietaria Liubmilla Tomsic e, sempre oltre il confine, con i cittadini jugoslavi Felice Pavlic e i fratelli Giuseppe e Francesco Znidarsic, nonché con alcuni ufficiali dei graniciari, non identificati.

In sede di processo, considerato lo stato di guerra, la corte considera un’aggravante la posizione di quegli imputati che erano cittadini italiani, per giunta militari, ancor prima del conflitto, nei confronti dei quali viene pronunciata la condanna a morte, ad eccezione di Giovanni Primç. Gli imputati che all’epoca in cui fu commesso il reato erano cittadini jugoslavi, vengono condannati a pene detentive: nel carteggio processuale, per definire la loro patria di origine, si usa il termine “ex Jugoslavia”.

I Marsigliesi

La Francia, come si è detto, è luogo tradizionale di rifugio per gli esuli antifascisti. Da lungo tempo, poi, è terra d’immigrazione per i lavoratori italiani. Molti nostri connazionali risiedono o sono di passaggio a Marsiglia che è un grande porto, quindi un naturale e obbligato punto di arrivo di navi e merci in viaggio nel Mediterraneo. E con le navi e le merci vi si stabiliscono, anche per breve tempo, persone di ogni tipo: marinai, operatori commerciali e anche avventurieri con conti in sospeso con la giustizia dei paesi d’origine.

Il porto francese, infine, è vicino all’Italia: è relativamente facile far pervenire uomini e notizie a Genova, La Spezia, Livorno e Napoli, dove fanno scalo le navi della temuta Marina da guerra italiana. Marsiglia, quindi, costituisce un facile terreno di azione per il Deuxiéme bureau, che vi recluta i suoi agenti di lingua italiana.

Nel giugno del 1940 la III repubblica francese non esiste più crollata sotto i colpi della Wermacht; la parte settentrionale del paese viene occupata dalle truppe tedesche, mentre nella parte meridionale, si stabilisce dal 1° luglio il governo del generale Petain. Il Deuxiéme bureau chiude i suoi uffici, ma quel che resta della sua organizzazione e dei suoi quadri continua la sua attività e si mette al servizio dell’IS con sede clandestina ancora a Marsiglia.

Il capo del centro marsigliese è un funzionario della Sécurité: i servizi italiani non ne conoscono l’identità ma hanno intercettato alcuni suoi messaggi firmati, di volta in volta, con il nome in codice “Cosic” e con i nomi convenzionali di “Marc”, “Marchi” , “Antonmarchi”, “Simon Marchi” o “Simon Daniel”. I carabinieri, nelle loro relazioni, sono convinti di trovarsi di fronte a una persona di origine italiana o corsa.

Uno dei primi agenti francesi a operare in Italia prima ancora dello scoppio del conflitto è una donna: Margherita Gross, viennese di nascita divenuta cittadina italiana per aver contratto matrimonio con un ufficiale della Regia Marina, da cui poi si è separata. Margherita anche dopo la separazione continua a frequentare gli ambienti della Marina stabilendo relazioni con diversi ufficiali italiani, da cui riesce a ottenere informazioni che trasmette a Parigi.

Altri agenti della stessa rete sono Aurelio Cocozza, ex impiegato, senza occupazione fissa, Antonio Merlini, sottufficiale della Marina, Francesco Ghezzi, furiere della stessa arma e il commerciante francese Paul Fabre. Il gruppo riesce a far pervenire ai francesi, fra l’altro, una circolare che impartisce istruzioni per la navigazione attraverso le difese della base navale di Otranto, alcuni fogli di esercitazioni radiotrasmittenti, notizie sui sommergibili “topolino” e sulla motocisterna “Sesia”, un foglio riguardante il trasporto di truppe in Albania e disegni e cianografie relative alla corazzata “Littorio”. La rete non riesce a trasmettere il cifrario della Marina, richiesto con insistenza dal centro di Parigi.

Alla fine del 1939 Margherita Gross e Antonio Merlini vengono scoperti e indotti a collaborare. Le indicazioni della donna portano al fermo di oltre trenta persone, italiane e francesi. In sede di giudizio la collaborazione offerta salva la vita di Margherita Gross e di Antonio Merlini che vengono comunque condannati a 30 anni di reclusione. Alla pena di morte vengono invece condannati Aurelio Cocozza e Francesco Ghezzi: il 22 dicembre 1940: il primo viene fucilato da un plotone di guardie di custodia, il secondo da un plotone di marinai.

Nell’aprile del 1941 Santo Barillà, nativo di Reggio Calabria, residente a Marsiglia dal 1938 e con diverse condanne penali alle spalle, si mette al servizio di “Marchi”. Inviato in Italia, agisce a Torino, a Genova e a La Spezia da dove invia messaggi scritti con “inchiostro simpatico”. I carabinieri intercettano due lettere da lui indirizzate a Marsiglia e lo arrestano.

Nel suo appartamento vengono rinvenuti documenti di riconoscimento falsi, un foglio con dei segni convenzionali e un altro con altri indirizzi di agenti di Marsiglia. Barillà confessa che si è procurato i documenti falsi per poter circolare liberamente in Italia – è un pregiudicato –, ammette di essere al servizio degli inglesi e tenta una debole difesa sostenendo di aver scritto le lettere per consentire alle autorità italiane di scoprire la rete inviata da Marsiglia. Denunciato al Tsds viene tradotto a Roma dove viene processato e condannato a morte il 20 agosto 1942. L’esecuzione avviene alle 6,32 del giorno dopo, a Forte Bravetta.

Quasi contemporaneamente a questi avvenimenti un’altra rete “marsigliese” opera in Italia, stavolta con base anche a Ginevra. Il Comando dei Carabinieri di Genova, incaricato di sottoporre a censura la corrispondenza inviata all’estero, intercetta una serie di lettere dirette in Svizzera scritte con lo stesso tipo di carta, con l’identico inchiostro e da mittenti che risultano inesistenti. Le lettere rivelano, in scrittura occulta, notizie di carattere politico e militare e fanno ipotizzare una rete di spie attiva a Genova e Milano.

Il carteggio prosegue sotto il controllo del controspionaggio italiano finché una lettera intercettata permette agli agenti di risalire al pregiudicato Giuseppe Vacca che viene fermato. A casa dell’indiziato gli agenti trovano buste e lettere simili a quelle intercettate in precedenza. Durante l’interrogatorio Giuseppe Vacca fa il nome di un altro agente, Francesco Giacomazzi, che gli inquirenti arrestano il 24 gennaio.

Laura D’Oriano

Il 10 dicembre 1942 il Tsds condanna a morte Giacomazzi e Vacca; la sentenza, come di consueto, viene eseguita a Forte Bravetta il giorno dopo. In carcere Vacca si finge pazzo, tenta il suicidio e viene legato al letto. Giacomazzi l’ultima notte consuma un pasto costituito da pane, olive e grappa offerto da don Mario, il sacerdote inviato con il compito di confortarlo.

Alla fine del 1941 Laura D’Oriano, agente del centro di Marsiglia, dopo aver passato il confine clandestinamente, munita di documenti falsi, intestati a Laura Fantini, giunge a Genova, dove prende alloggio presso una donna. Ha passato il confine con l’aiuto di una guida alpina la notte fra l’11 e il 12 dicembre e, giunta in Italia in abbigliamento da montagna, ha alloggiato all’hotel “Croce Bianca” di Cesana Torinese presentandosi come sciatrice. Nei primi del dicembre 1941 ha ricevuto dal centro l’ordine di venire in Italia per procurarsi notizie dettagliate sulla presenza e i movimenti delle navi da guerra e sui danni causati dai bombardamenti aerei.

A Genova osserva e annota le caratteristiche dell’incrociatore “Bolzano”. Non sa, però, che i suoi movimenti sono seguiti dai carabinieri che sono stati informati del suo arrivo dagli agenti del controspionaggio italiano che operano in Francia. Dopo la permanenza a Genova Laura, sempre seguita da un carabiniere in borghese, si reca a Napoli, poi a Roma.

A Roma alloggia presso la famiglia D’Oriano, in largo Brancaccio, 83. Qui gli investigatori apprendono il vero nome della donna che trascorre i suoi giorni romani con la sua famiglia (la madre e tre fratelli). Laura, ignara di essere osservata in ogni suo movimento, continua a scrivere e a ricevere lettere che vengono puntualmente intercettate.

Il 26 dicembre la donna viene fermata allo scalo ferroviario di Littoria, mentre si accinge a tornare a Napoli. Quando viene arrestata Laura D’Oriano ha trent’anni. Nata a Istanbul da genitori musicisti è abituata a girare l’Europa. La famiglia dalla Turchia si è trasferita in Russia, Grecia, Francia e Italia. Nel 1931 in Francia, Laura si divide dalla famiglia, che si trasferisce a Roma, e conosce e sposa lo svizzero Emile Franholz, da cui ha due figlie e con cui va a vivere a Nizza.

Nel 1936 si separa dal marito e conduce una vita difficile, in ristrettezze economiche e con problemi con la giustizia francese. Nel gennaio del 1941 entra nel centro marsigliese per conto del quale svolge diversi incarichi in Francia, finché non viene inviata in Italia. La sentenza la condanna a morte il 16 gennaio 1943: è l’unica donna a cadere a Forte Bravetta. Il corpo di Laura viene identificato il 17 giugno 1944 in un campo femminile del Verano, riquadro 142.

Una strana spia

Il 22 maggio 1942 la Questura di Roma invita quella di Napoli a indagare su Francesco Vigilante, che si fa passare per ufficiale di Marina e conduce una vita sregolata.La polizia apprende infatti che Vigilante vive di espedienti presentandosi a volte come medico (ed esercitando abusivamente la professione), altre volte come ufficiale di Marina chiedendo e promettendo favori.

Il sedicente ufficiale viene tratto in arresto il 26 novembre. Nella sua casa vengono rinvenute una riproduzione cianografica della difesa contraerea della Maddalena, una pianta di una città africana senza legenda e fogli di viaggio con l’intestazione del comando Dicat (Difesa contraerea terrestre) dell’isola intestati a “Francesco Vigilante, tenente di vascello e capo dirigente dell’Ufficio Informazioni militare per i compartimenti marittimi di Bari, Taranto, Brindisi e Reggio Calabria”.

Vigilante è stato effettivamente marinaio di leva in forza alla Maddalena e, al momento del congedo, ha portato con sé la riproduzione della carta delle difese dell’isola. L’altra pianta invece riproduce la città di Assab e non riveste alcun interesse militare. I fogli di viaggio sono irregolari in quanto li ha intestati a suo nome dopo averli sottratti al Comando. Si è inoltre fatto confezionare la divisa da ufficiale.

La perizia sulla copia della Maddalena indica che il documento contiene dati in massima parte presenti nell’originale e sono di natura segreta. L’esatta dislocazione delle artiglierie e delle batterie e i relativi calibri sono confermate dal perito della Marina chiamato a esaminare la documentazione sequestrata.

Non risulta però che Vigilante abbia avuto dei contatti con i servizi nemici. Il Tribunale speciale comunque lo condanna a morte il 19 maggio 1943 “per possesso illecito di documentazione militare”. La fucilazione avviene all’alba del giorno dopo.

Il caso Sauer

Nel 1942 il controspionaggio italiano scopre a Roma una rete dell’NKVD sovietica con sede a Ginevra e divisa in “cellule” operativamente autonome: una di queste è attiva a Roma. Un’operazione condotta dai carabinieri porta all’arresto del cittadino svizzero Roberto Steiger che consente di risalire a tutti i componenti dell’intera cellula. In casa di tale Gerdonem, finlandese, in via delle Fornaci, viene scoperta, dietro un termosifone, una cassaforte contenente un apparecchio rice-trasmittente, cifrari e materiale crittografico.

Dalle indagini risulta che i sovietici ricevono informazioni in codice dal 1940 senza che il centro di intercettazione di Forte Braschi abbia mai captato i messaggi. Gerdonem confessa: il capo-rete è un ufficiale sovietico “colto e preparato” che lascia le istruzioni agli agenti in una grotta in valle Giulia. Anche questi, arrestato, collabora, rivela le frequenze e le procedure e consente la decodificazione dei messaggi provenienti da Mosca.

Vengono successivamente arrestati: don Kurtna, lituano, conoscitore delle lingue ugrofinniche, traduttore del Vaticano, studioso di teologia e amante di una donna russa, un capotreno della linea Svizzera–Italia e, infine, Kurt Sauer, di origine boema, ma di nazionalità tedesca, addetto culturale dell’ambasciata tedesca a Roma che fa a sua volta il nome di Gaetano Fazio, altro svizzero.

Il caso fa scalpore: Sauer è diretto collaboratore di Kappler. La sola presenza di una rete sovietica a Roma, poi, anche se affidata a personaggi perlomeno inconsueti (improbabili filologi, teologi e sacerdoti – ma il mondo delle spie propone spesso figure di questo tipo-) che raggiunge, anche se marginalmente, gli ambienti del Vaticano, che ha inviato messaggi in URSS senza che il centro italiano sia riuscito per molto tempo a intercettarli e che annovera, infine, fra i suoi aderenti, l’addetto culturale dell’ambasciata tedesca a Roma, rappresentano fatti di una certa gravità per le autorità italiane e tedesche.

E’ proprio la nazionalità tedesca a costituire, in sede di giudizio, un’aggravante per Kurt Sauer che viene condannato a morte. La stessa sentenza condanna Roberto Steiger all’ergastolo e Gaetano Fazio a trenta anni di reclusione. La fucilazione avviene il 6 giugno 1943.