a cura di Cornelio Galas

Fonte: XVI Circoscrizione Anpi provincia di Roma

di Augusto Pompeo

FORTE BRAVETTA 1932 – 1945

ricerche documentarie e bibliografiche: Luisa Severi e Dario Scatolini

Roma 2000

La Special Force

Il 26 Febbraio 1941, prima dell’inizio delle ostilità con la Jugoslavia, una mina magnetica provoca l’affondamento a Strozanac, presso Spalato del piroscafo italiano “Senio” addetto all’industria bellica. Precedentemente era stata danneggiata la nave tedesca “Maritza”. Le indagini svolte dalle autorità jugoslave su sollecitazione del consolato italiano non approdano a nulla.

L’inchiesta viene riaperta subito dopo l’occupazione italiana della Dalmazia e porta alla scoperta di un’organizzazione nazionalista jugoslava diretta da Josip Rezler, che non viene rintracciato dalla polizia italiana. Del gruppo, collegato con l’IS, fanno parte Milos Knezevic, Stevo Kukolj e Vladimiro Palagina, che vengono arrestati nel giugno del 1941. I tre, dopo i primi interrogatori, confessano di essersi avvicinati alla nave in barca e di aver sistemato l’ordigno la notte precedente l’esplosione.

Durante il processo i giudici condannano Milos Knezevic a morte, gli altri due alla detenzione di 30 e 26 anni. L’esecuzione del croato avviene il 28 ottobre 1941 dopo che le truppe italiane e tedesche hanno dato un nuovo assetto politico e amministrativo alla Jugoslavia completamente occupata quasi senza resistenza da parte dell’esercito di re Pietro.

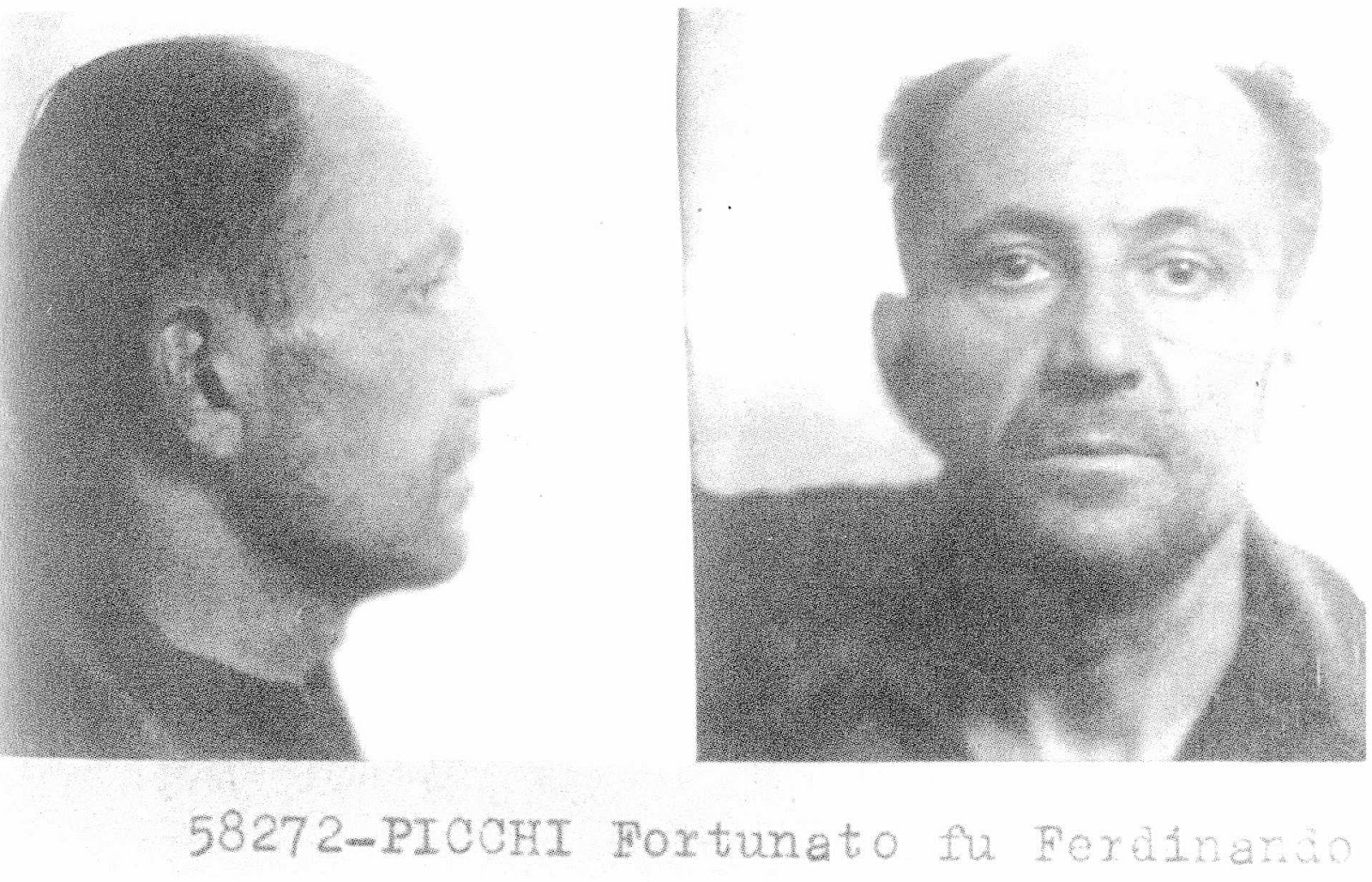

Fortunato Picchi

Fortunato Picchi è un cameriere toscano emigrato a Londra fin dal 1921. Lo scoppio della guerra ne comporta l’internamento in un campo nell’isola di Man dove rimane fino al dicembre 1940. Nella piccola isola della Manica chiede e ottiene di entrare nell’esercito britannico che lo arruola come “sapper”, pioniere del genio. Fortunato, in realtà, nonostante la sua età non giovanissima (ha quarantasei anni) riceve un addestramento da “guastatore”: impara l’uso delle armi e il lancio con il paracadute. Dopo un breve periodo viene destinato a un’azione estremamente rischiosa: il danneggiamento dell’acquedotto pugliese con un “commando” di paracadutisti.

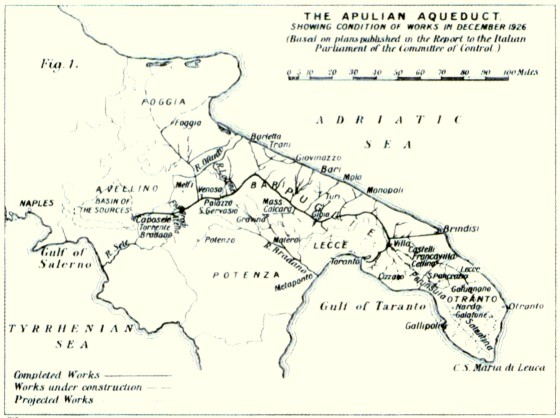

La notte tra il 10 e l’11 febbraio 1941 un commando di circa trenta guastatori, fra cui Picchi, viene paracadutato nella zona compresa tra Calitri, Rapone e Pescopagano dopo una breve azione di disturbo da parte dell’aviazione britannica.

I guastatori si riuniscono lungo il fiume Ofanto e riescono, in un primo momento a ottenere la collaborazione della popolazione presentandosi come paracadutisti tedeschi. Il commando fa saltare il viadotto sul torrente Tragina, provocando danni e mancanza d’acqua per alcune ore in alcuni comuni tra Foggia e Bari.

Dopo il sabotaggio i parà si dividono nuovamente in gruppi per raggiungere separatamente un luogo da dove saranno prelevati. E’ iniziato, però, un rastrellamento da parte di carabinieri e Mvsn con l’aiuto di molti civili.

I componenti il commando vengono tutti catturati. Interrogato, Picchi dichiara di chiamarsi Pierre Dupont e di essere di origine francese, ma si tradisce e finisce per rivelare la sua vera identità. Mentre gli altri componenti il commando vengono considerati prigionieri di guerra e, come tali, vengono inviati nei campi di concentramento, Picchi, in quanto cittadino italiano, è denunciato al Tsds. La sentenza lo condanna alla fucilazione che viene eseguita la mattina del 5 aprile 1941, alle ore 7, da un plotone di agenti di PS.

Nel 1942 durante la dura battaglia in nord Africa la “guerra dei convogli”, una costante dall’inizio del conflitto, si intensifica: appare decisivo per i due eserciti impegnati nei duri combattimenti ricevere carburante e rifornimenti. L’esercito italiano, nel timore di attacchi aerei e sbarchi di “commando” rafforza le misure di difesa e di vigilanza sulle coste della penisola, riparo e punto di partenza dei convogli diretti al fronte africano.

La mattina del 9 ottobre 1942, intorno alle 4.45, due fanti in servizio di pattuglia trovano un battello semi arenato sulla spiaggia di Licola presso Napoli. Il conseguente “rastrellamento” della zona porta al fermo di due ufficiali italiani considerati sospetti per l’italiano impreciso in cui si esprimono. I due sono trovati in possesso di una notevole quantità di danaro e di tessere contraffatte. Nelle vicinanze del canotto, infine, i soldati trovano dei pezzi di ricambio per apparecchi radio.

I due ufficiali, interrogati, rivelano i loro veri nomi, Amauri ed Egone Zaccaria e ammettono di essere stati sbarcati da un sommergibile per trasmettere via radio informazioni agli inglesi. Aggiungono di essere cittadini italiani residenti in Egitto e di aver accettato la missione per evitare l’internamento in un campo inglese di prigionia, per tornare in patria e collaborare con l’Italia. Gli argomenti sono tutt’altro che convincenti; i due vengono denunciati al Tsds che avvia il procedimento. Le note informative che giungono sul tavolo degli inquirenti peggiorano la posizione dei fratelli Zaccaria. Dal rapporto dei carabinieri risulta che i due fratelli appartengono a una famiglia di “antiitaliani” e di “filocomunisti”. Amauri, militare in congedo, è sospettato da tempo di attività antifascista, Egone è colpito da mandato di cattura come disertore, entrambi hanno diversi precedenti per furto.

Amauri ed Egone Zaccaria

I genitori, Alessandro e Maria Soucek sono definiti agenti “accertati”: lei è internata a Montefusco, mentre Alessandro, dopo aver lavorato per i servizi inglese e jugoslavo, nel febbraio 1941, per sottrarsi all’arresto è fuggito in Jugoslavia dove è diventato “un capo del movimento Partigiani della Croazia”. Infine i fratelli Zaccaria avrebbero fatto parte dell’Armata d’Oriente, agli ordini del generale Wavell. Rinviati a giudizio il 9 novembre vengono condannati a morte. La sentenza viene eseguita da un plotone della Mvsn il giorno dopo il suo pronunciamento.

Archibal Wavell

Il mattino del 15 ottobre 1942 i carabinieri di S. Venerina (Catania), su segnalazione di una donna del posto, fermano in un casolare due uomini, Antonio Gallo ed Emilio Zappalà, che si sono nascosti con due grandi valigie. Le valigie contengono pistole, documenti falsi, munizioni, radio trasmittenti, denaro, narcotici e una carta della Sicilia. Poco distanti vengono trovate due bombe a mano che i due hanno seppellito.

Gallo e Zappalà dichiarano di essere sbarcati da poche ore dal sommergibile “Una”, partito da Malta l’11 ottobre per compiere una missione di spionaggio per conto dell’IS: a mezzo radio avrebbero dovuto dare notizie sul numero e sul tipo di aerei italiani e tedeschi che utilizzano le piste di lancio di Catania e di Gerbini.

Zappalà è uno dei tanti italiani emigrati in Africa Orientale in cerca di fortuna dopo la conquista dell’Etiopia da parte dell’Italia. Nel 1936 è assistente edile ad Addis Abeba in un’impresa di costruzioni: poi si mette in proprio finché nel 1939 i suoi affari cominciano ad andare male. Lascia allora l’Etiopia e si reca a Gibuti, nella Somalia francese, dove viene però internato allo scoppio del conflitto. Su sollecitazione delle autorità francesi accetta di collaborare con il Deuxiéme bureau, per conto del quale fornisce notizie sui cittadini europei residenti nella colonia.

Dopo la caduta della Francia Zappalà continua la sua attività con i servizi britannici ad Aden, a Nairobi, ad Addis Abeba e, infine, al Cairo dove conosce Antonio Gallo. Questi gestiva ad Addis Abeba un distributore di benzina e un’officina meccanica. Con l’occupazione inglese viene rinchiuso in un campo di concentramento e indotto a collaborare.

Il 28 novembre 1942 i due agenti britannici vengono condannati a morte e, con le consuete modalità, fucilati il giorno dopo. Negli stessi giorni le truppe britanniche in Egitto vincono la decisiva battaglia di El Alamein, occupano Sidi El Barrani e inseguono gli italo-tedeschi in ritirata verso Tripoli. Con il ritiro delle truppe dell’Asse in Tunisia e lo sbarco degli anglo-americani in Marocco la guerra si avvicina sempre più alla penisola italiana mentre, nella penisola balcanica, le truppe dell’Asse sono impegnate in durissimi scontri con le formazioni partigiane.

Partigiani sloveni e croati

Nel 1942 nelle zone interne delle province di Trieste, Gorizia e Fiume si formano bande armate della resistenza jugoslava che attaccano le forze armate italiane. Le bande risultano formate da giovani originari delle stesse province giuliane: italiani di nazionalità (e spesso disertori dell’esercito italiano) ma di lingua croata e slovena.

Le autorità italiane hanno sempre avuto problemi con la popolazione “allogena” della Venezia Giulia e una decisa politica di “assimilazione”, iniziata all’indomani della I guerra mondiale e intensificata con il fascismo con severe misure di polizia, non scoraggia l’irredentismo slavo. Questo poi, quando la Resistenza raggiunge la regione, trova come punto di riferimento non soltanto un patrimonio di lingue e di culture condiviso con le popolazioni jugoslave, ma una lotta armata dura e sanguinosa condotta contro il fascismo e il nazismo che vede, in prima fila, anche nel resto d’Europa, proprio i popoli slavi.

La lotta armata viene preparata adottando lo stesso metodo che si sta sperimentando con successo in Slovenia e in Croazia: la formazione di bande attraverso il reclutamento dei combattenti nelle zone dove avrebbero condotto le loro azioni. I vincoli di amicizia e di parentela nei villaggi e nei centri agricoli contribuiscono a ottenere, con il consenso e il sostegno della popolazione civile, viveri e rifornimenti; la conoscenza del terreno rende più efficace la lotta armata e fornisce ai partigiani nascondigli e vie di fuga.

Una delle prime formazioni a entrare in azione in Venezia Giulia è la Piuska (di S. Pietro del Carso ora Piuka) comandata dal giovane falegname di Villa del Nevoso Ervin Dolgan, cui si unisce Carlo Maslo, “Matteus”, ex contrabbandiere e piccolo proprietario di Monforte del Timavo (ora Reka). Da questa formazione si stacca un nucleo che nel gennaio 1942 dà vita alla Vipska, la banda della valle del Vipacco (ora Vipav) con a capo lo stesso Carlo Maslo e Giovanni Premoli, di S. Vito di Vipacco.

La banda compie una serie di azioni uccidendo militari italiani e cittadini allogeni “di sentimenti italiani” fin dal mese di marzo dello stesso anno. La risposta delle autorità italiane è estremamente dura. La caccia alla “banda Maslo” viene data congiuntamente da esercito, polizia, carabinieri e milizia. Il 5 aprile viene incendiata la casa dei Maslo, in Monforte del Timavo dove i soldati italiani uccidono due contadini e il 7 aprile presso Villa del Nevoso vengono incendiati 7 villaggi e impiccati 5 contadini di lingua slovena (30 secondo fonti jugoslave). Il 18 aprile del 1942 la banda attacca un contingente “misto” italiano.

Il combattimento avviene sul monte Nanos, che sovrasta la valle in una zona boscosa a pochi km da Postumia e si conclude con un successo delle truppe regolari che disperdono la banda. Quattro ribelli restano uccisi, un quinto viene trovato morto tre giorni dopo da una pattuglia di carabinieri, undici vengono fatti prigionieri. Il comandante del gruppo, Carlo Maslo ormai noto alle autorità di polizia, sfugge alla cattura assieme ai suoi due fratelli e agli altri elementi di spicco della formazione.

Sono sequestrate armi di vario calibro e nazionalità: sui lati del calcio di molti fucili è impressa a fuoco il simbolo della falce e martello. I “ribelli” catturati indossano indumenti militari con mostrine del disciolto esercito jugoslavo e berretti con la stella rossa; sono tutti molto giovani, di lingua slovena, si definiscono combattenti dell’Oslobodilna Fronta Slovenskega Naroda e dichiarano, oltre alle generalità, i loro nomi di battaglia. I due feriti vengono ricoverati e piantonati all’ospedale di Gorizia, gli altri sono tradotti nelle carceri della stessa città.

Dai primi interrogatori resi agli ufficiali italiani e dalle prime informazioni risulta che uno soltanto è di Lubiana: gli altri dieci sono originari di paesi vicini alla località dove sono stati catturati e sono ricercati da tempo perché non hanno risposto alla chiamata delle autorità militari italiane o hanno abbandonato i reparti di appartenenza.

I carabinieri scoprono che la banda oltre che da veri e propri combattenti è composta da “fiancheggiatori” residenti nella zona che, pur non avendo partecipato direttamente alle azioni, hanno fornito nascondigli e rifornimenti. Vengono così emessi 21 mandati di cattura, di cui 5 in contumacia; gli atti vengono trasmessi al Tsds, a Roma, dove gli imputati sono trasferiti il 14 giugno e processati.

In sede di giudizio si distinguono i ribelli dai semplici fiancheggiatori e vengono considerate circostanze aggravanti il possesso della cittadinanza italiana prima dell’invasione della Jugoslavia, l’appartenenza all’esercito italiano e la partecipazione con uso delle armi allo scontro sul monte Nanos; nove degli imputati, tutti cittadini italiani, vengono condannati a morte, gli altri a pene detentive. Anche gli imputati latitanti, fra cui Carlo Maslo, vengono condannati a morte in contumacia. La sentenza viene eseguita a Forte Bravetta il 26 giugno 1942.

La fucilazione dei 9 partigiani giuliani a Forte Bravetta e la dura reazione italiana dopo lo scontro sul Nanos non fermano la lotta armata che prosegue e si estende collegandosi con le formazioni croate che agiscono sul “Litorale”.

Il croato Mosha Albahari, che ha già avuto contatti con le bande giuliane, una volta rientrato a Zagabria riceve dal “centro” l’incarico di organizzare nuclei di resistenza nelle province di Trieste e di Fiume. Essendo già segnalato alle forze di polizia assume come falso nome quello della sua città di origine, Blecic. Deve contattare persone che già svolgono attività clandestina per esortarle a passare dall’opposizione politica alla lotta armata. Viene affiancato per la missione da Miro Grahalic, nativo di Pola che parla, anche se non speditamente, l’italiano.

Quando varcano la frontiera, a Susak, i due non lasciano la Jugoslavia ma un regno di Croazia senza re controllato, anche se con difficoltà, dalle truppe italiane e, soprattutto, dagli ustasha. Entrati in Italia, a Mattuglie (ora Matulji), presso Fiume hanno un primo incontro con Gioacchino Jurdana e con Giacomo Braian, in casa di quest’ultimo la sera del 7 luglio 1942.

I due emissari di Zagabria, in particolare Albahari, durante un breve colloquio che si svolge nella cucina dell’abitazione, sostengono che le azioni nelle province di Trieste e Fiume devono essere più incisive e che i partigiani di Fiume possono contare sul sostegno di un esercito di liberazione che sta operando con successo in tutta la Jugoslavia grazie anche alle “armi pesanti e carri armati” di cui dispone.

Mentre si svolge il colloquio, un contingente formato da 5 agenti di PS, 3 carabinieri, 25 fanti al comando del commissario Solito, circonda la casa e irrompe nell’interno. Giacomo Braian viene subito arrestato in cucina senza che opponga resistenza; su indicazione dello stesso Braian i soldati scendono nella stalla dove si sono rifugiati Mosha Albahari, Miro Grahalic e Gioacchino Jurdana. Intimata la resa dalla stalla partono colpi di rivoltella. I soldati aprono il fuoco e i tre si arrendono.

Albahari riporta una ferita alla coscia sinistra, Grahalic alle gambe e all’occipite, Jurdana è illeso. Perquisiti, ai primi due viene sequestrato un foglio contenente i nomi delle persone da contattare. Durante gli interrogatori Albahari si mantiene calmo e tenta una difficile difesa. Nega di voler organizzare bande armate in Venezia Giulia, giustifica il suo arrivo in Italia perché “qui si sta meglio”; nega di possedere informazioni circa il possesso di armi pesanti da parte dei partigiani jugoslavi, ammette di aver sparato perché aveva timore che lo stessero uccidendo. Nonostante gli inquirenti nutrano forti dubbi sulle generalità dichiarate e attestate da documenti palesemente contraffatti, non rivela la sua identità.

Meno coerente l’atteggiamento degli altri tre, compreso il Grahalic, che ammettono di aver partecipato a una riunione “politica” su iniziativa, però, di “Blecic”, senza aver intenzione di aderire alle proposte da questi avanzate di far crescere la lotta armata nella zona. Rinviati a giudizio e tradotti a Roma il 12 novembre 1942 Blecic/Albahari e Grahalic vengono condannati a morte, Jurdana e Braian a 16 anni di reclusione

Alle 5,30 del 13 novembre 1942 i due emissari croati vengono fucilati da un plotone della Mvsn e sono assistiti, nei momenti precedenti l’esecuzione, da un sacerdote croato.

Rapinatori e borsari neri

Il 1942 è l’anno cruciale per l’andamento della guerra. Nelle coscienze dei più è ormai svanita la convinzione che il conflitto finirà presto. Nel Mediterraneo, in Africa, nella penisola balcanica, nella lontana Russia i nostri soldati combattono dure battaglie dall’esito incerto e i successi riportati dalle nostre truppe sono pochi rispetto alle sconfitte riportate, anche se l’invio dell’Africa Korps tedesco in Libia ha riacceso le speranze.

Si continua, comunque, più a confidare sulla forza dell’alleato che sulle proprie capacità. Le lettere dei soldati dal fronte, controllate dalla censura, denunciano la disorganizzazione e la debolezza dell’esercito e rivelano pessimismo e sfiducia. In questa situazione sarebbe indispensabile una “tenuta” del fronte interno, la capacità soprattutto morale di resistere e di sostenere lo sforzo da parte della popolazione; ma anche questa sta venendo meno.

Le città del triangolo industriale, il motore del paese, vengono sottoposte a duri bombardamenti, le dure esigenze della guerra impongono il razionamento dei generi alimentari e la produzione industriale è finalizzata ai rifornimenti dell’esercito. Per sfuggire alle incursioni aeree la gente si rifugia in campagna e c’è un nuovo fenomeno, quello degli sfollati.

Il problema più grosso è rappresentato dalle scorte alimentari insufficienti per il fabbisogno della popolazione, nonostante in ogni provincia siano stati creati organismi gestiti dal Pnf e dalle associazioni degli industriali e dei commercianti per il reperimento e la distribuzione dei viveri.

Le forze di vigilanza e di polizia si trovano a fronteggiare un nuovo reato, quello annonario, commesso da una nuova figura di delinquente: l’accaparratore, lo speculatore, il “borsaro nero”.

Ma non sempre la borsa nera è opera di malavitosi casuali o abituali. Più frequentemente persone estranee agli ambienti della malavita improvvisano un commercio clandestino di ogni genere alimentare e di consumo: farina, olio, castagne, ma anche legna da ardere, utensili, ricambi per biciclette. La penuria di denaro liquido alimenta poi la caccia ai valori bollati e alle tessere annonarie anche false con cui possono essere acquistati i generi razionati. Le autorità cercano di arginare il fenomeno con fermi e procedimenti giudiziari, ma molte volte lasciano correre, per propria incapacità o perché il traffico clandestino diventa una necessità, un tentativo di sopravvivere in assenza di efficienza e di organizzazione da parte degli organismi preposti.

La situazione è comunque ideale per chi vive ai margini o al di fuori della legalità. Tre uomini, tutti con precedenti penali, mentre commettono rapine o trasportano merce illegalmente, feriscono o uccidono a Milano poliziotti o carabinieri. Questo, perdurando lo stato di guerra, comporta la denuncia al Tsds e la condanna alla pena di morte da eseguirsi a Forte Bravetta.

Il 20 maggio 1942, allo scalo ferroviario di Romano Lombardo il carabiniere Angelo Scotti osserva il gran numero di persone che salgono e scendono dai treni molte delle quali con pacchi voluminosi. Il carabiniere riconosce Giacomo Ledoni, giovane cameriere in un paese vicino fermato qualche tempo prima proprio da lui per traffico di generi alimentari e poi rilasciato “con diffida”. Ledoni ha due grosse valige e il soldato decide di fermarlo (le valige contengono farina) e lo conduce nella vicina caserma. Qui i due attendono l’arrivo del maresciallo che è assente.

Chi presta “servizio annonario” arriva a un grado di confidenza con le persone che vede abitualmente e che, periodicamente, sottopone a controllo. Angelo Scotti però, esagera con la familiarità; si toglie l’ingombrante “bandoliera” e la pistola e lascia il suo fermato incustodito mentre si reca al bagno. Ledoni afferra la pistola e fugge; Scotti lo raggiunge ma un colpo di rivoltella, forse esploso accidentalmente, lo uccide. Tornano nel frattempo gli altri carabinieri e nella stessa caserma il feritore tenta un’impossibile fuga sui tetti della costruzione finché non viene catturato. Condotto a Roma il giovane “borsaro nero” viene condannato a morte l’11 giugno 1942.

Vittorino Colombo, anche lui originario della provincia di Milano, ha diversi precedenti per furto e appropriazione indebita ed è ricercato per diserzione. L’8 aprile 1942 viene fermato e identificato in un’osteria mentre sta pranzando con due prostitute. Al commissariato “Duomo” gli viene contestata un’accusa ben più grave della diserzione: l’omicidio con un colpo di rivoltella del graduato dell’esercito Foscolo Vignati (anche lui pregiudicato) avvenuto il 27 marzo in un’osteria durante un oscuramento.

Prima del fatto diverse persone i giorni precedenti lo hanno visto insultare Vignati e chiedergli la restituzione di una valigia contenente oggetti di sua proprietà che gli avrebbe affidato in custodia. Dall’inchiesta emergono altri reati commessi dall’indiziato: furto e possesso di tessere false, furto di una bicicletta. Colombo riconosce di aver commesso i furti contestati ma non l’omicidio. Di questo si protesta sempre innocente anche durante il processo e nelle lettere che scrive ai familiari. Il movente individuato nel litigio con l’ucciso sono sufficienti a procurargli la pena di morte.

Emanuele Guerrieri, originario di Foggia, è marinaio a La Spezia. Il 21 agosto 1942 abbandona il suo posto e viene condannato per diserzione, il 15 novembre evade dal carcere militare. Durante la latitanza compie una serie di furti e di rapine finché una “fonte confidenziale” segnala alla polizia che la notte fra il 23 e il 24 gennaio del 1943 il latitante tenterà un colpo ai danni di un negozio a Erba.

I poliziotti, aiutati da un contingente di soldati dell’esercito si appostano nel luogo indicato e intervengono nel momento in cui Guerrieri, con una pistola, tenta una rapina nel negozio. Il rapinatore riesce a fuggire dopo aver ferito con tre colpi di rivoltella un caporale e due soldati. In fuga per la città non si ferma a un posto di blocco e ferisce anche due carabinieri. L’1 aprile 1943 viene arrestato. Condannato per evasione, furto, rapine e ferimento di soldati dell’esercito Emanuele Guerrieri viene fucilato a Forte Bravetta il 18 giugno 1943.

Un mese prima, in Tunisia il generale Messe si è arreso agli anglo-americani consegnando 250.000 prigionieri; per l’Italia l’Africa e l’Impero sono perduti, dalle coste del Nord Africa i “Liberators” bombardano quotidianamente e pesantemente le nostre città e il 10 luglio 1943 le forze alleate sbarcano in Sicilia, dove le forze italiane non riescono a opporre la stessa tenace resistenza con cui si sono battute a El Alamein e in Tunisia.

La situazione precipita: il 19 luglio viene bombardata Roma di fatto priva di difese contraeree, il 25 luglio Vittorio Emanuele III costringe alle dimissioni Mussolini e incarica il generale Pietro Badoglio di costituire un nuovo governo. L’8 settembre viene annunciato l’armistizio e il ritiro dell’Italia dalla guerra; l’esercito si sfalda e resta in balìa della rappresaglia tedesca.

A Roma fra il 9 e il 10 settembre a Porta S. Paolo (e anche in altre zone della città) accanto ai soldati dell’esercito italiano prendono le armi contro i tedeschi molti cittadini romani: è iniziata la Resistenza, nella capitale e nel resto d’Italia.

La città aperta di Roma

Dopo l’8 settembre 1943 il nostro paese è diviso in due parti. Lo stato monarchico, dal 10 ottobre in guerra con la Germania, controlla, di fatto, sotto il comando alleato, poco più di un terzo del territorio nazionale nella parte meridionale del paese, mentre nel resto d’Italia, Roma compresa, occupato dalle truppe tedesche, è stata proclamata la Rsi.

Gli alleati sono giunti a pochi chilometri dalla città e sono impegnati in una durissima battaglia a Cassino. Dopo la breve e sfortunata battaglia di Porta S. Paolo, i comandi italiano e tedesco confermano per Roma lo status di “città aperta”, proclamato unilateralmente dal governo del generale Badoglio qualche tempo prima. Ma i tedeschi continuano a occupare saldamente la città.

E la “guerra continua” anche per Roma: quotidianamente i convogli militari percorrono le vie consolari dirette a Cassino e, dopo lo sbarco alleato del gennaio 1944, ad Anzio. In questo contesto la condizione di “città aperta” non è più una garanzia; per tutta la durata dell’occupazione l’aviazione alleata martella le vie di comunicazione e i depositi ferroviari, oltre quel che resta delle strutture industriali, e colpisce duramente i quartieri periferici e le borgate con almeno 60 incursioni aeree.

Gli occupanti hanno bisogno di braccia per scavare fortificazioni a sostegno del vicino fronte e da impiegare in Germania in sostituzione dei soldati impegnati in guerra. Rimasti inascoltati i primi “bandi” le truppe tedesche iniziano i rastrellamenti per l’arruolamento coatto della forza-lavoro con l’ausilio della polizia italiana e delle unità fasciste-repubblicane.

La guerra ha esaurito le scorte alimentari e ha ridotto le attività economiche. L’industria, quando non è stata smantellata per trasferire al nord i macchinari, è ferma, l’edilizia è paralizzata, gli uomini in età di leva e di lavoro si nascondono. Le comunicazioni con il resto della Rsi sono difficili e scarse. La benzina è utilizzata solo dagli automezzi militari, manca il gas: si cucina con la carbonella e a carbonella funzionano gli autobus, finché i tedeschi non ne impediscono la circolazione.

Con l’arrivo dell’inverno, la situazione peggiora. Roma, nel lungo inverno del 1944, è assediata, ha freddo, ha fame. La notte, nella città prigioniera, porta un silenzio innaturale, rotto dall’urlo delle sirene o dal passo dei soldati.

Con la resa delle truppe italiane dopo la battaglia di Porta San Paolo non cessano le azioni di ostilità nei confronti delle truppe tedesche: queste, infatti, mentre sono impegnate in una dura e logorante guerra di posizione nel Lazio meridionale, sono attaccate quotidianamente a Roma e nelle campagne laziali dalle formazioni partigiane.

Partigiani

Molti partigiani sono originari del Lazio o residenti a Roma da molto tempo, altri provengono da altre zone del paese. La “minoranza” che sceglie la lotta clandestina è formata da uomini e donne di ogni condizione. Le bande sono formate da soldati sbandati dopo l’armistizio (alcuni dei quali con mesi di guerra sulle spalle), carabinieri alla “macchia” dopo lo scioglimento dell’Arma, vecchi militanti politici già noti alla polizia politica che non hanno mai cessato di opporsi al regime, studenti e intellettuali che negli anni passati hanno appreso pochi rudimenti di marxismo e di democrazia attraverso le letture di cui la censura ha consentito la circolazione, ex prigionieri di guerra evasi dai campi di concentramento, uomini in età da lavoro o di leva che vogliono sfuggire ai reclutamenti, sacerdoti che interpretano il loro ufficio a favore degli oppressi proteggendo gli oppositori e che diventano, in qualche caso, autentici militanti.

Come diverse sono le motivazioni: la continuazione e la ripresa, sotto l’aspetto più chiaramente militare, della lotta politica antifascista, il recupero degli ideali risorgimentali abbandonati dal fascismo, il desiderio di riscatto da una guerra perduta, condotta con una direzione infelice e al fianco di un alleato non gradito, la volontà di trasformare radicalmente la società.

Le azioni dei “ribelli” sono quotidiane. Le organizzazioni clandestine compiono azioni di sabotaggio contro convogli militari che transitano lungo le vie consolari, attaccano gruppi di fascisti e di tedeschi nella città e nascondono o favoriscono la fuga da Roma di ex prigionieri di guerra. Le armi provengono dai nascondigli approntati dopo l’8 settembre o sono fornite da soldati, poliziotti, carabinieri e finanzieri alla macchia nella campagna romana.

Il 31 dicembre del 1943 la Squadra politica della questura fa irruzione nel laboratorio di falegnameria in via Properzio 39 di proprietà del comunista Pietro Benedetti che nasconde nella sua bottega un deposito di armi. Accanto alle azioni militari gli oppositori svolgono un intenso lavoro politico fra la popolazione e diffondono giornali clandestini. Un responsabile di zona del Pci, Antonio Bussi, organizza la diffusione de l’Unità nel suo territorio.

I gruppi comunisti fanno riferimento a due distinte formazioni: il Pci e il Mcd’I, più noto come Bandiera Rossa dal nome del quotidiano che diffondono i suoi militanti. Bandiera Rossa è molto attiva nelle borgate dove, in qualche caso, è l’unica forza antifascista presente e le sue azioni, soprattutto fino alla fine di febbraio, sono più numerose di quelle attuate dai gruppi del Pci.

Tuttavia nonostante l’intransigenza ideologica all’organizzazione (che non accetta a differenza del Pci, alcuna collaborazione con le forze monarchiche e non aderisce al Cln, il Comitato di liberazione nazionale) finiscono con l’aderire antifascisti di ogni tendenza anche di formazione non comunista.

Fra questi Gino Rossi, “Bixio”, che entra a far parte del Comitato Esecutivo dell’organizzazione. Architetto, sposato, tenente colonnello dell’esercito, si unisce al Mcd’I, assieme ai soldati che riesce a trattenere dallo sbandamento dell’8 settembre e che organizza sul Monte Circeo. Fornisce all’esercito anglo-americano un piano operativo per l’occupazione delle regioni del Lazio e dell’Abruzzo e tenta di organizzare un centro di resistenza a Borgo Vodice, ma senza successo.

Altro esponente di primo piano di Bandiera Rossa è Enzio Malatesta, medaglia d’oro al valor militare, figlio di Alberto Malatesta, ex deputato socialista di Novara. Prima insegnante al liceo Parini di Milano poi direttore della rivista “Cinema e teatro”, all’inizio del conflitto diventa giornalista e redattore capo del “Giornale d’Italia”.

Già dal 1942 Malatesta tenta di organizzare, sull’esempio jugoslavo, bande partigiane nella provincia di Roma. La sua casa di piazza Cairoli è un punto d’incontro per tutti gli antifascisti. Durante i “45 giorni” e poi dopo l’8 settembre, avvicina ufficiali dell’esercito rimasti sbandati e intenzionati a combattere. Nei primi di ottobre entra a far parte del Comitato Esecutivo di Bandiera Rossa.

Ha il compito di organizzare e mantenere in contatto le cosiddette Bande Esterne che agiscono nelle zone settentrionali di Roma e nel Lazio e di aiutare i prigionieri inglesi evasi: la sua attività costituisce un anello importante nei rapporti tra il movimento e parte del Cln, in particolare i socialisti.

I dirigenti del Pci affidano le azioni militari a piccoli nuclei armati: i Gruppi di azione patriottica. Ciascun Gap è costituito da tre/sei combattenti che vivono al di fuori dell’organizzazione del partito, conoscono uno o due compagni al massimo, si chiamano tra di loro con il nome di battaglia e non rivelano il loro cognome. Oltre alle usuali armi da guerra utilizzano bombe confezionate nei laboratori clandestini. Essendo proibita la circolazione degli autoveicoli i gappisti operano in bicicletta e quando, dopo i primi attentati, il divieto è esteso alle due ruote, i gruppi agiscono a piedi oppure, per aggirare i “bandi”, aggiungono una terza ruota alla bicicletta.

La fototessera del documento falsificato di copertura di Giuseppe Cordero Lanza di Montezemolo, durante la clandestinità a Roma, nell’inverno 1943-44, con la firma “Cataratto”

Il Fmcr (Fronte militare clandestino di resistenza), comandato inizialmente dal colonnello Giuseppe Cordero di Montezemolo, organizza ufficiali e sottufficiali dell’Esercito e dell’Arma in stretto collegamento con il Comando supremo di Brindisi e con quello alleato con un’ampia rete di gruppi e di bande operanti anche fuori della città e svolge un’efficace azione di Intelligence. Dopo l’armistizio, un ufficiale d’artiglieria, Fabrizio Vassalli, con mezzi di fortuna giunge dalla Dalmazia in Italia, si offre volontario per attraversare le linee e porta a Roma un cifrario che verrà utilizzato per trasmettere informazioni al comando di Brindisi. Assume il nome di battaglia “Franco Valenti” e la rete informativa che organizza prende il nome di “Gruppo Vassalli”.

Fabrizio Vassalli

Un luogo di incontro per i militari del Fmcr è lo studio del pittore Giordano Bruno Ferrari, in via Margutta. Ferrari, romano, figlio dello scultore Ettore è conosciuto e apprezzato negli ambienti artistici non solo italiani. Il contributo alla Resistenza non è solo armato. Le chiese e i conventi brulicano di rifugiati.

Molti sacerdoti si prodigano per nascondere prigionieri alleati, disertori tedeschi e partigiani di ogni appartenenza. E spesso vanno oltre la semplice assistenza. Alla banda “Fulvio Mosconi” di Monte Mario fin dal mese di settembre aderisce don Giuseppe Morosini che trasporta armi e viveri e consegna messaggi spesso nelle borgate delle vie Cassia, Appia e Casilina. E non dimentica il suo ufficio: celebra messa per i partigiani nelle caverne e nei nascondigli di Monte Mario.

Mariano Buratti

Lo scontro armato, fuori della città, assume caratteristiche diverse. A Viterbo Mariano Buratti, insegnante di liceo, dopo il 25 luglio organizza una sezione del Pd’A (Partito d’Azione) e, subito dopo l’8 settembre, costituisce nei boschi circostanti S. Martino la prima banda armata sui Monti Cimini, designata anche col suo nome.

Manlio Gelsomini

La Banda del Cimino e quella diretta da Manlio Gelsomini sono le formazioni partigiane più attive del nord del Lazio, che si collegheranno poi nel più largo raggruppamento Monte Soratte, con sede centrale a Roma sotto il comando del colonnello monarchico Siro Bernabò. La banda effettua colpi di mano per impossessarsi di armi, distrugge automezzi tedeschi e sparge i chiodi “a tre punte” sulle strade battute dagli occupanti.

Azioni analoghe vengono compiute fin dagli ultimi mesi del 1943 lungo la via Tiburtina, nella Valle dell’Aniene, dove le bande “esterne” collegate con il Fmcr e il Cln commettono atti di sabotaggio nei confronti degli automezzi tedeschi diretti al fronte. Le bande hanno i loro centri operativi a Mandela e a Vicovaro dove si trovavano fra l’altro, rispettivamente, i comandi di zona delle SS e dell’esercito tedesco. Nel nucleo operativo della Resistenza svolge un ruolo di grande rilevanza politica e organizzativa Riccardo Di Giuseppe, un repubblicano “storico” noto alla polizia fascista.

Il movimento di Resistenza che si organizza e si sviluppa nel Lazio ha precedenti e modelli di riferimento: il 25 luglio e l’8 settembre per alcuni non costituiscono un brusco passaggio dall’attesa all’azione e non rappresentano una “presa di coscienza” improvvisa; in loro maturano piuttosto le condizioni perché si continui, sotto altre forme, un’opposizione da tempo condotta in patria e fuori. Si è visto come la Francia e anche altri paesi abbiano accolto esuli italiani e come questi si siano organizzati a partire dagli anni Venti e Trenta.

Molti si ritrovano a Roma e portano nella Resistenza l’esperienza politica fatta come “fuorusciti”. Riccardo Di Giuseppe, dopo aver subito arresti e processi in Italia, espatria clandestinamente in Francia nel 1926 e frequenta attivamente gli ambienti antifascisti. Successivamente ripara in Spagna dove ha contatti con il movimento anarchico. Fino al 1943 dimora all’estero con frequenti ritorni in Italia dove viene spesso arrestato e confinato. Anche il muratore abruzzese Riziero Fantini, che opera a Montesacro, è stato in esilio in America (dove conosce fra gli altri, Nicola Sacco) dopo aver fatto parte dei circoli anarchici in Italia fin dagli anni Venti.

E’ segnalato come anarchico dalla polizia nei primi anni Venti Giuseppe Petronari, del Pci di Testaccio, più volte fermato per misure di PS, condannato per tentato espatrio clandestino e poi “confinato” nel decennio successivo. In Francia, a Lione, è nato il gappista Guido Rattoppatore: i genitori sono emigranti, esuli anch’essi in qualche modo e anche questo assume un significato in un’Italia che continua a esportare braccia mentre svolge una politica estera aggressiva e con disegni imperiali. E a Lione, nel 1921 tenta di arrivare Pietro Benedetti per partecipare, come delegato, al congresso dell’allora PCd’I.

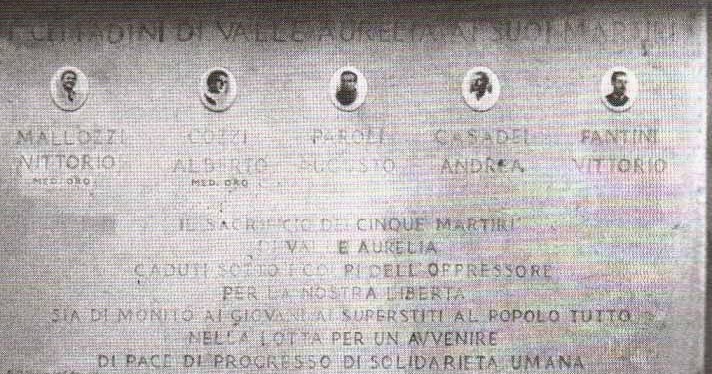

Si combatte a Roma, quindi, continuando una battaglia cominciata in patria e fuori con altre forme e con la consapevolezza che l’obiettivo non è soltanto la liberazione d’Italia ma l’affermazione di valori e di diritti validi per tutti i paesi. C’è stato un grande precedente in questo senso: la Spagna, dove le “brigate internazionali” hanno combattuto contro il franchismo e il fascismo. Nel marzo del 1937 Vittorio Mallozzi ha partecipato alla battaglia di Guadalajara, il primo scontro aperto fra fascisti e antifascisti italiani.

Una visione “internazionalista” quindi, dello scontro ormai consolidata e favorita anche da particolari situazioni create dalla guerra, è presente nella Resistenza. Nessuna guerra, come l’ultimo conflitto mondiale, ha mai visto combattere sotto le stesse bandiere tanti soldati di nazioni così numerose anche sul fronte italiano. La V Armata alleata, che può contare su un contingente italiano, è formata da soldati che provengono dagli Stati Uniti, dalla Gran Bretagna, dalla Francia, dal Nord Africa, dalla Nuova Zelanda, dall’India, dal Canada e dalla Polonia.

Lo stesso esercito tedesco ha ormai arruolato croati, sloveni, russi, ucraini, boemi e anche italiani. Nella zona occupata, soprattutto nelle campagne, si nascondono soldati di tutte le nazionalità e le vicende dei prigionieri alleati e dei disertori tedeschi e i rischi che ha corso la popolazione italiana per aiutarli, deve essere ancora raccontata.

I soldati italiani, poi, nei tre anni di guerra trascorsi sono stati, a loro volta, un esercito invasore e occupante e hanno conosciuto a loro spese nella penisola balcanica e nella lontana Russia la guerra partigiana, che costituisce un’esperienza terribile ma preziosa per quelli che hanno scelto di continuare a combattere dopo l’8 settembre. E nelle bande partigiane sono numerosi i combattenti di nazionalità diversa da quella italiana.

Paul Lauffner, del Pd’A, è un austriaco di religione ebraica fuggito dalla Germania e il croato Branko Bitler, durante il processo che lo vede imputato, grida ai giudici che combatte assieme al popolo italiano per gli stessi ideali per i quali ha combattuto nel proprio paese. Enrico De Simone, infine, comanda una banda di partigiani jugoslavi inquadrata nel Fmcr. Ma gli oppositori non hanno fatto la loro esperienza antifascista unicamente all’estero.

In Italia i movimenti socialista, anarchico e repubblicano hanno radici antiche. E non cessano di influenzare certi settori della popolazione neppure negli anni di maggior consenso al fascismo. L’azione dei gruppi “laici”, cui si aggiunge il Pci nella clandestinità, è fatta di un rapporto continuo con le classi subalterne, di una crescita costante nelle botteghe artigiane, nelle officine e comunque negli ambienti popolari. Passando non più giovanissimi alla lotta armata questi “quadri” costituiscono un forte punto di riferimento non solo dal punto di vista organizzativo per i più giovani.

Pietro Benedetti non riesce a recarsi a Lione nel 1921 dove si svolge il congresso del suo partito, il Pcd’I, perché viene fermato al confine assieme ad altri otto compagni in possesso, come lui, di documenti falsi e viene tradotto in carcere, anche se solo per pochi giorni. Rilasciato però riprende la sua intensa attività politica clandestina mantenendo i collegamenti fra la direzione del partito esule in Francia e i nuclei comunisti abruzzesi e nel 1932 viene denunciato con molti altri al Tsds. Trasferitosi a Roma Pietro fa della sua bottega artigiana un luogo di incontro e di discussione politica anche se continua a essere vigilato dalla polizia.

E’ tra quelli che riorganizzano il Pci romano dopo il 25 luglio e partecipa alle riunioni che si tengono in un magazzino in via Boezio, in Prati, di proprietà di Ezio Zerenghi. Dopo l’8 settembre, diventa il commissario politico della I Zona, che comprende Prati e Monte Mario. Ferroviere, iscritto al Partito repubblicano fino al suo scioglimento e segretario della sezione di Vicovaro Riccardo Di Giuseppe è attivo politicamente fin dal 1924.

Nel giugno 1943 Di Giuseppe è inviato al confino a Castiglion Messer Marino da dove, l’8 agosto si allontana per tornare a Vicovaro. Qui, dopo l’8 settembre, entra nelle formazioni partigiane.

In una città come Roma, in cui le grandi fabbriche e la presenza operaia sono sempre state meno consistenti rispetto alle città del Nord, hanno assunto una grande importanza mestieri non legati alla produzione “in serie” ma che richiedevano, comunque una certa specializzazione. Fra questi il “fornaciaio”, il fabbricante di mattoni. Molte fornaci si trovavano nella Valle Aurelia, ribattezzata, per questo, “Valle dell’inferno”, ma anche “piccola Russia” per l’alto numero di socialisti e di comunisti che vi abitavano.

Vittorio Mallozzi, nativo di Anzio, di famiglia operaia, lavora come “fornaciaio” in una delle numerose fornaci della Valle. Inizialmente socialista, passa al Pci di cui diventa un esponente di primo piano nella zona. Ricercato dalla polizia nell’aprile del 1933 fugge in Francia dove si collega ancora al Partito comunista. Alla fine dell’ottobre 1939 è arrestato e internato dalle autorità francesi; poi viene consegnato alle autorità italiane che ne dispongono l’invio al confino per cinque anni a Ventotene, da cui viene dimesso dopo il 25 luglio.

Il 25 agosto è a Roma e, dopo l’8 settembre, partecipa alla riorganizzazione della Federazione comunista romana e diventa commissario politico della III zona. Le azioni che vengono compiute nella sua zona nei mesi di novembre e dicembre riguardano prevalentemente sabotaggi e attacchi ad automezzi tedeschi.

Ettore Arena

Altro operaio (tornitore) è Ettore Arena medaglia d’oro della Resistenza originario di Catanzaro. Giovanissimo si trasferisce in Germania per lavoro ma viene espulso. Nel 1942 è internato a Pisticci. Dopo l’8 settembre torna a Roma, aderisce a Bandiera Rossa e diventa membro del Comitato Romano della formazione e intimo collaboratore di Romolo Iacopini. In particolare è incaricato di custodire delle armi, che nasconde in un punto del greto del Tevere.

Quando nasce Guido la famiglia Rattoppatore risiede a Lione in Francia, il padre è un calzolaio, la madre una lavandaia. E’ ancora bambino quando il padre muore e la madre è costretta a tornare a Roma. Cresciuto diventa operaio specializzato presso le officine Atag sulla via Prenestina.

Appassionato di ciclismo, nel 1932 si iscrive all’Unione velocipedistica italiana e come dilettante junior partecipa a numerose gare. I tifosi lo chiamano “Ratto”. Nel 1936 entra in contatto con la cellula comunista costituita a Campo de’ Fiori. E’ fra i “giovani comunisti” che già all’inizio del 1943 ristabiliscono collegamenti con l’ambiente operaio al Laboratorio di Precisione dell’Esercito, alla Manzolini e in altre fabbriche.

Richiamato alle armi dal 1940, a Gorizia, poi a Cisterna, abbandona l’esercito dopo l’8 Settembre, per entrare nei Gap romani. Molti partigiani, specie se molto giovani, quando fanno “la scelta” non hanno un passato di militanti o di oppositori conosciuto dalla polizia. Nei loro ricordi ribadiscono che quella armata è stata una scelta dettata dalle circostanze e che i loro desideri sarebbero stati altri. Si è visto come don Morosini, anche in clandestinità continui a fare il prete. Anche altri protagonisti ricordano che la loro vera vocazione non era la guerra.

Giorgio Labò

A Fulvia, la fidanzata di Antonello Trombadori, Giorgio Labò, l’artificiere dei Gap confidenzialmente aveva confessato: ”

“Lei crederà che io sia nato per questa vita. Ma io non penso che all’architettura. Non sogno che l’architettura. Eppure oggi c’è da fare questo, ed è questo che faccio”.

Mariano Buratti, del Pd’A, non ha precedenti politici alle spalle quando, dopo l’8 settembre, fa la sua scelta nel Viterbese. Professore di filosofia si muove nell’ambiente in cui è sempre vissuto: la scuola. Anche Paolo Renzi, appartiene al Pd’A e rappresenta la sua formazione politica nel Cln operante nelle borgate Ottavia, Monte Mario e Campagnano.

Giorgio Labò, originario di Modena e studente in architettura, è sergente di leva nel Genio. Dopo l’8 settembre combatte nella zona di Poggio Mirteto, poi viene a Roma. Già in quel periodo mette in pratica la conoscenza degli esplosivi acquisita nell’esercito. Nell’ottobre 1943 è fra gli ideatori della “santa barbara” dei Gap centrali in via Giulia. Qui assieme a Vincenzo Gentile prepara e consegna il materiale ai compagni incaricati di ritirarlo.

Tribunali, carceri, polizie

L’esercizio della giustizia risente del particolare “status” della città. Roma fa parte della Rsi che istituisce propri organi e, nella sua qualità di città aperta, ha un comando affidato alle autorità italiane che provvedono all’ordine pubblico e all’organizzazione dei servizi. Le forze armate tedesche però vi instaurano un regime di guerra.

Questo spiega il coesistere di tribunali espressione di diverse autorità politiche e militari: il tribunale di campo germanico, il “Feldgericht”, che giudica i reati commessi contro le truppe tedesche e il Tribunale militare italiano, alle dirette dipendenze del Comando della città aperta. Su un unico territorio insistono pertanto diversi organi giudicanti che emettono sentenze in applicazione di diverse fonti normative: il codice militare di guerra tedesco, il codice militare di guerra italiano, le norme della Rsi e i “bandi” dei comandi italiano e tedesco.

Dai “poteri” che governano, a vario livello, la città discendono altrettanti corpi di sicurezza; l’ordine pubblico, quindi, ma anche l’attività ispettiva e investigativa sono affidati, di conseguenza, a una molteplicità di forze. La guerra che gli occupanti conducono contro nemici che colpiscono e si nascondono con l’aiuto della popolazione e in una città che conoscono richiede operazioni di polizia e di “Intelligence”.

La Resistenza poi agisce attraverso gruppi organizzati i cui componenti hanno spesso funzioni ben precise. Le indagini condotte sui cittadini sospettati e con precedenti sono essenziali all’economia dell’inchiesta, come è essenziale il ricorso a squadre e settori operativi. La cattura di un oppositore può portare all’arresto di interi nuclei. Questo spiega la lunga permanenza in via Tasso dei fermati che può durare settimane. L’arrestato attraverso torture ma anche promesse di liberazione può essere indotto a parlare, a fare nomi e a suggerire, anche involontariamente, particolari che possano facilitare le indagini.

La città, quindi, pullula di polizie: alla Questura di Roma si sovrappongono le SS tedesche, la GdF, l’Ispettorato speciale di polizia (l’ex Ovra), la PAI, la polizia fascista-repubblicana inizialmente affidata a Gino Bardi e Guglielmo Pollastrini.

Di fronte alla crescente opposizione e all’intensificarsi delle azioni della resistenza le autorità fasciste riorganizzano e potenziano le loro forze affidando a Pietro Koch la direzione di una squadra speciale e nominando Pietro Caruso questore di Roma, rispettivamente il mese di dicembre del 1943 e gennaio del 1944. Quindi sono molte le prigioni che in quei nove mesi sono piene di detenuti politici.

Le SS tedesche si sono insediate negli uffici della rappresentanza culturale dell’ambasciata germanica in via Tasso e hanno trasformato le stanze dell’edificio in camere di sicurezza, Bardi e Pollastrini trattengono i loro detenuti a Palazzo Braschi, divenuto sede del Partito fascista repubblicano, la squadra speciale di Pietro Koch ha le sue camere di sicurezza in due pensioni nella zona di Piazza Vittorio. Il tradizionale carcere romano, infine, Regina Coeli, riserva due dei suoi settori ai detenuti politici: il terzo braccio gestito dalle autorità tedesche e il quarto braccio diretto da quelle italiane.

Le diverse polizie si giovano spesso di “infiltrati” e di informatori che prendono contatto con gli elementi e i gruppi sospetti di attività antifascista. Anche la delazione è incoraggiata dagli occupanti e sono numerosi gli oppositori catturati su segnalazioni “riservate”. Nella zona di Montesacro/Valmelaina, dove l’intensa attività di opposizione preoccupa gli occupanti, operano tre collaboratori delle SS tedesche: Franco Sabelli, Federico Scarpato e Armando Testorio.

Federico Scarpato è un ex cameriere che ha lavorato in Germania: la sua conoscenza della lingua gli favorisce i rapporti con gli occupanti da cui si fa chiamare Fritz. Dopo il bombardamento di S. Lorenzo gli viene inizialmente assegnata una casa nel quartiere dove riesce a stabilire dei contatti con un gruppo di giovani antifascisti.

LA FUCILAZIONE DI FRANCO SABELLI E ARMANDO TESTORIO

Sabelli, essendo poco più che ventenne, riesce a confondersi fra i gruppi clandestini degli studenti. Armando Testorio è detto “il soldato”, per la sua mania degli abiti militari e frequenta spesso il carcere tedesco di via Tasso.

Quando viene annunciato l’armistizio Pietro Koch, tenente dei granatieri, è a Livorno con il suo reparto. Aderisce alla Rsi e non fa il soldato, ma il poliziotto, mettendosi al servizio, a Firenze, della formazione del maggiore Mario Carità, specializzata nella cattura dei partigiani. L’esperienza e i risultati della squadra toscana costituiscono un modello per il capo della polizia Tamborini, che istituisce anche a Roma una formazione dello stesso tipo affidandone il comando a Koch.

Questi porta con sé un gruppo di agenti speciali con i quali ha lavorato in Toscana e ottiene un appannaggio mensile di circa due milioni di lire. Con quella cifra Koch può permettersi di frequentare giovani attrici, di risiedere in pensioni di lusso e di consumare abbondantemente generi rari come carne e liquori stranieri. Utilizza una parte del denaro per pagare i numerosi delatori di cui si circonda.

Fucilazione di Pietro Koch

Fra le azioni effettuate dalla sua squadra Koch, nelle relazioni che invia ai suoi superiori, segnala con un certo orgoglio l’irruzione agli istituti “Russicum”, “Seminario Lombardo”, “Orientale” e “di Archeologia Cristiana”, presso S. Maria maggiore, in cui vengono fermate 21 persone, tra le quali molti ebrei e il comunista Giovanni Roveda e quella della notte tra il 3 ed il 4 febbraio nella Basilica di S. Paolo, durante la quale vengono effettuati 67 arresti.

Nel mese di febbraio la banda prende alloggio nella pensione Oltremare, in via Principe Amedeo, poi nel mese di aprile prende possesso della pensione Jaccarino, in via Romagna 38, angolo via Sicilia. Qui lo scantinato e la soffitta sono utilizzati come celle, il primo è un buco con un unico spiraglio al livello del marciapiede attraverso il quale aria e luce filtrano a fatica. Gli indiziati dormono sul pavimento, il pasto è costituito da una brodaglia e gli interrogatori, accompagnati da lunghi ed estenuanti pestaggi, sono terribili.

Il questore Pietro Caruso è un fascista convinto (iscritto al partito dal 1921) e uno zelante ufficiale della Mvsn, all’interno della quale, dal 1923 al 1944, si svolge la sua carriera che gli consente di arrivare al grado di primo seniore.

Pietro Caruso (Maddaloni 1899 – Roma 1944), militare e ufficiale di polizia italiano; questore di Roma durante l’occupazione tedesca.

In servizio a Trieste conquista la fiducia del prefetto della provincia Tamburini che, divenuto poi capo della Polizia, si ricorda di lui, gli affida alcuni incarichi speciali e lo nomina questore di Roma. Anche Caruso, nell’assumere il nuovo incarico, porta con sé uomini di fiducia che hanno collaborato nell’esperienza triestina: tra questi il brigadiere Roberto Occhetto. Sarà Caruso a fornire a Kappler la lista di cinquanta prigionieri reclusi a Regina Coeli, che poi finiranno tra i 335 caduti alle Fosse Ardeatine.

Delazioni e Arresti

Il 10 ottobre a Roccagiovine il parroco della cittadina don Romolo Ricci, in compagnia del podestà, va a parlamentare con il comandante di un contingente tedesco che ha fatto irruzione nel paese. Il sacerdote ha saputo che i tedeschi vogliono fucilare “in piazza”, per dare un esempio, un giovane partigiano catturato durante un rastrellamento. Il partigiano è Agostino Basili di Mandela sottufficiale della milizia fino al 25 luglio.

Il sacerdote convince i tedeschi a evitare un’esecuzione pubblica di una persona non residente nel luogo che avrebbe effetti negativi sulla popolazione. Così il prigioniero viene condotto a Mandela, al comando delle SS poi a Roma, nella sede del comando della polizia tedesca a via Tasso dove rimane in attesa di essere processato.

Antonio Pozzi

Il 23 ottobre due appartenenti all’Arma, il vicebrigadiere Antonio Pozzi e il carabiniere Raffaele Pinto vengono arrestati su delazione di una spia appartenente alla banda Bardi-Pollastrini, che ne ha individuato il nascondiglio nella zona della Magliana. Condotti a Palazzo Braschi sono interrogati dallo stesso Pollastrini che li tortura prima di consegnarli alle autorità tedesche che li processano e li trattengono nel III braccio di Regina Coeli.

Un’ondata di arresti e di rastrellamenti il 7 novembre intende colpire il centro di Vicovaro. Con l’accusa di aver distribuito stampa clandestina e di aver duramente criticato la Rsi vengono catturati Riccardo Di Giuseppe, Teofilo Ferrari, Secondo Massa, Romeo Carboni, Giovanni Borelli, Armando Duvalli e Nando Duvalli (questi ultimi due, padre e figlio, verranno trucidati alle Pratarelle con un’altra persona della famiglia), praticamente il nucleo organizzato dell’opposizione del luogo. Gli arrestati vengono interrogati e torturati prima dentro il palazzo Cenci-Bolognetti, poi presso il comando di Mandela.

Dopo circa un mese, non essendo emerso nessun elemento a loro carico, vengono rilasciati tutti tranne Riccardo Di Giuseppe che, verso la metà di dicembre, viene trasferito a Roma e processato e condannato dal Feldgericht tedesco all’albergo Flora per cospirazione contro le autorità tedesche e repubblicane e per attività partigiana.

Nel mese di dicembre la formazione di Bandiera Rossa, particolarmente attiva sul piano militare si è resa protagonista di un’iniziativa “clamorosa” nella città: ha diffuso volantini che informano la cittadinanza dei delitti commessi dalla banda Bardi/Pollastrini da poco sciolta dalle autorità tedesche.

Davanti al cinema Principe vengono arrestati Romolo Iacopini, Augusto Paroli, Ricciotti de Lellis e Amerigo Onofri. Guerrino Sbardella riesce a sottrarsi alla cattura fuggendo dal cinema, ma viene arrestato dalle SS la sera stessa nella sua abitazione; il 9 viene preso Ettore Arena.

L’11 dicembre vengono arrestati in casa di Enzio Malatesta, dove stanno meditando un attentato contro automezzi tedeschi a Capannelle, lo stesso Malatesta, Carlo Merli, Ottavio Cirulli e Gino Rossi e, nei giorni successivi, Rolando Paolorossi e Filiberto Zolito. L’ondata di fermi continua a colpire la formazione per tutto il mese: nelle mani delle SS finiscono Branko Bitler, Benvenuto Badiali e Herta Katerina Hebering.

Romolo Iacopini è una delle più note figure della Resistenza romana. Combattente e ferito nella prima guerra mondiale, nel dopoguerra diventa operaio specializzato alla Scalera Film di Roma. Entrato in contatto con l’organizzazione di Bandiera Rossa, dopo l’8 settembre diventa capo della V zona. E’ noto come Comandante di Trionfale. La sua banda nasconde i prigionieri alleati, compie colpi di mano contro convogli tedeschi, diffonde stampa clandestina e collabora con il Cln locale. Una volta fa saltare alla stazione del Littorio un vagone carico di armi. Augusto Paroli coordina il lavoro delle staffette e custodisce un deposito d’armi.

Guerrino Sbardella è un tipografo di Colonna, caposettore nella zona di Torpignattara. Custodisce un deposito di armi a Villa Certosa, dove tiene pistole, mitra, fucili, una mitragliatrice Breda, cartucce e bombe. Ettore Arena al momento dell’arresto si trova al caffè Picarozzi in piazza Esedra, assieme ad alti tre compagni con i quali discute sulla scelta della persona che dovrà sostituire Iacopini che è stato arrestato. Nel carcere di Regina Coeli chiede al sacerdote don Mario che venga graziato il padre detenuto. Questi, dopo la Liberazione verrà liberato. A Piazza Risorgimento una lapide ricorda il suo sacrificio.

Gino Rossi, medaglia d’oro della Resistenza viene arrestato ad Albano, i primi di novembre, mentre si reca a Roma per incontrarsi con Malatesta. Carlo Merli 31 anni, sposato, giornalista, milanese è uno dei frequentatori della casa di Malatesta in piazza Cairoli. Nei primi di ottobre diviene componente del Comitato esecutivo di Bandiera Rossa e del Comando militare per le bande esterne.

Ottavio Cirulli 37 anni, calzolaio, di Foggia durante il fascismo è costretto all’esilio in Russia, per non essere confinato. Dopo un breve periodo torna però a Roma ed entra in Bandiera Rossa già subito dopo il 25 luglio. Branko Bitler, croato 38 anni, sposato, del Comitato esecutivo di Bandiera Rossa, è un impresario teatrale di origine croata. Ospita nel proprio appartamento vari prigionieri inglesi, si occupa dei contatti con gli alleati e fa parte del Comando militare per le bande esterne. Il giorno prima dell’esecuzione chiederà di essere battezzato.

Filiberto Zolito, romano, calzolaio di 49 anni, sposato, usa la cantina della sua abitazione per nascondere le armi del Movimento. Al momento dell’arresto, il 15 dicembre 1943, vengono rinvenute nella sua abitazione due rivoltelle, una scorta di munizioni e una bomba a mano. A via della Lupa è stata eretta una lapide a suo ricordo.

Benvenuto Badiali 38 anni, commerciante, stabilisce i collegamenti con le bande esterne. Viene arrestato il 13 gennaio 1944.

Su delazione viene catturato Mario Capecci, romano, appartenente a una delle bande esterne che agisce nella zona Isola Farnese. Ancora una segnalazione porta alla cattura di Franco Sardone e Augusto Latini. Questi, romano, subito dopo l’8 settembre entra in Bandiera Rossa e diviene capo della V zona, Trionfale-Monte Mario. Si occupa del reperimento e del trasporto delle armi. Alle Fornaci accoglie i soldati sbandati e li mette in contatto con Bandiera Rossa e con il Vaticano. Mantiene i collegamenti anche con il gruppo di Malatesta e di Iacopini.

Franco Sardone, nato a Tornarella , insegnante, appartenente a Giustizia e Libertà, è arrestato l’11 gennaio 1944. A Via Tasso è probabilmente protagonista di un tentativo di fuga con Mariano Buratti e Ernesto Catani. I tre comunicano con l’esterno nascondendo messaggi nel vestiario e nel cibo.

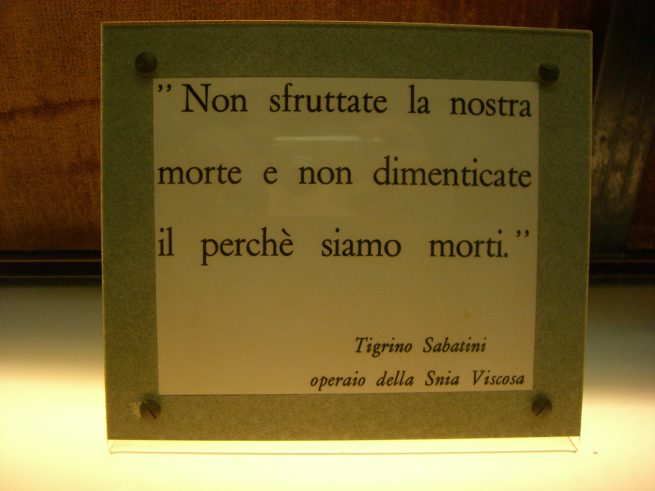

Tigrino Sabatini, di Bandiera Rossa, si fa assumere, assieme ad altri compagni, dall’impresa Cidonio, per sabotare i lavori di riparazione dei binari ferroviari. Viene però catturato il 23 gennaio a seguito della denuncia di due compagni di lavoro; viene condotto nelle celle di via Tasso e successivamente nelle carceri di Regina Coeli.

Il 4 gennaio don Morosini è arrestato in via Pompeo Magno, in Prati, assieme a Marcello Bucchi un tenente dell’esercito entrato nelle bande partigiane, ospite del collegio Leonino, dove il prete risiede. L’arresto avviene per la delazione di un infiltrato tra i patrioti della zona Monte Mario, Dante Bruna che, nel 1948, verrà condannato all’ergastolo. Durante la perquisizione vengono trovati documenti di carattere militare e alcuni fucili.

Ancora una segnalazione porta all’arresto di Enrico De Simone il 14 dicembre 1943 in piazza del Pantheon, mentre si incontra con un altro aderente alla stessa formazione per scambiare denaro e istruzioni. Nella sua abitazione viene trovata una bandiera britannica.

L’arresto di Mariano Buratti a opera delle SS avviene il 12 dicembre presso Ponte Milvio, mentre procede in automobile da Viterbo con una forte somma di denaro destinata alla sua formazione, in compagnia dell’avvocato M. P., forse un delatore. Condotto a Regina Coeli, con l’accusa di porto d’armi abusivo, è trasferito a via Tasso dove viene torturato e dove si addossa ogni responsabilità degli atti di guerra compiuti dalla sua banda.

Il 3 febbraio l’intero quartiere di Montesacro viene sottoposto a un rastrellamento che ha come obiettivo la dispersione del Pd’A e di un gruppo di giovani oppositori detti “I caimani del bell’orizzonte”. L’operazione è stata preparata con cura: la polizia tedesca conosce i nomi e gli indirizzi di ognuno, blocca le strade del quartiere e inizia a girare casa per casa. All’arrivo della polizia tedesca i più esposti tentano di fuggire o di nascondersi; Armando Testorio ne riconosce alcuni e ne facilita la cattura. Alla fine dell’operazione una ventina di giovani antifascisti della zona finiscono nelle mani delle SS. Viene catturato anche Paul Laffner. Gli arrestati sono tutti rinchiusi nel carcere tedesco di Via Tasso, ripetutamente interrogati e torturati.

Carcere di via Tasso.

A Montesacro è attivo nella Resistenza anche Raffaele Riva, operaio, bolognese emigrato a Roma dopo l’avvento del fascismo e residente in via Cervino 7; appartiene al Movimento dei cattolici comunisti. I familiari riescono a comunicare con lui, durante la permanenza nel III braccio, gridando dal Gianicolo messaggi verso le finestre di Regina Coeli, secondo una vecchia consuetudine romana.