a cura di Cornelio Galas

Concludiamo oggi, con analisi non solo storiografiche, la prima serie di puntate dedicate al negazionismo. In coda una ricca bibliografia per chi volesse approfondire l’argomento.

LE STRATEGIE DISCORSIVE

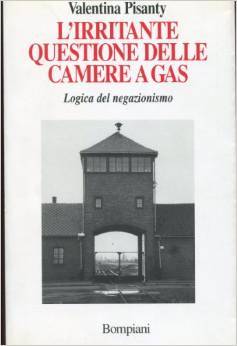

di Valentina Pisanty

Pur sapendo che il passato può solo essere riesumato in modo parziale e impreciso, lo storico moderno non rinuncia ad avanzare ipotesi su come si sono svolti gli eventi trascorsi (“ecco cosa accadde il 14 luglio 1789”), a scommettere sulla loro verità, e a cercare di convincere il resto della comunità degli interpreti che la sua versione dei fatti è quella giusta. Finora mi sono occupata del rapporto dell’interprete con le sue fonti. Tuttavia, il lavoro dello storico non si esaurisce qui. L’altro aspetto da considerare è il modo in cui egli espone le sue argomentazioni, cercando di renderle il più convincenti possibile, magari occultando a fini retorici tutto il lavoro investigativo che ha preceduto la formulazione dell’ipotesi finale.

Valentina Pisanty

Il discorso storico

Lungi dall’essere un veicolo trasparente di verità di per sé evidenti, il discorso storico è disseminato di artifici retorici il cui obiettivo è di influenzare l’atteggiamento interpretativo di un lettore spesso ignaro di essere manipolato. Come il romanzo, anche il testo storico è una narrazione e, come tale, esso “seleziona, semplifica, organizza, fa si che un secolo entri in una pagina”. Se il materiale documentario di partenza fornisce allo storico l’ossatura del suo racconto, le lacune e le contraddizioni di cui i documenti brulicano richiedono il suo intervento creativo per “animare i frantumi che sono sparsi davanti a lui”.

Gli inevitabili interstizi tra i frammenti fattuali vengono dunque riempiti grazie a una pratica affabulatoria: come per la narrazione di storie inventate, anche qui si tratta di ordire un intreccio secondo le regole riconosciute di una logica del racconto.

La presenza di un apparato narrativo è proprio ciò che distingue il discorso storico dalla pura cronaca, la quale introduce gli eventi selezionati in ordine cronologico secondo la struttura aperta e indefinita dell’elenco. Mentre le informazioni veicolate dalla cronaca appartengono tutte a un medesimo piano di pertinenza (quello della registrazione dei fatti secondo la loro successione temporale), la trasformazione della cronaca in storia “si effettua caratterizzando alcuni eventi della cronaca come motivi inaugurali, altri come motivi terminali, e altri ancora come motivi di transizione”.

Si stabiliscono perciò dei rapporti di causa ed effetto tra i vari eventi ritagliati dallo storico come materiale di partenza del suo discorso. Calando gli eventi in una struttura narrativa lo storico offre al lettore un racconto compiuto in cui certi elementi assumono un valore funzionale dominante, laddove altri giocano un ruolo ausiliario e vanno perciò a stagliarsi sullo sfondo, a seconda delle esigenze compositive dettate dall’intreccio.

La consapevolezza dell’aspetto fortemente narrativo del discorso storico ha indotto vari studiosi a occuparsi dei punti in comune tra narrative dichiaratamente immaginarie e racconti che ambiscono a riflettere una realtà che li trascende e li precede. Si è scoperto ad esempio che il saggio scientifico presenta una struttura riconoscibilmente narrativa, imperniata sulla lotta tra un eroe (il ricercatore) e un antagonista (le scuole avversarie) per conquistare un oggetto conteso da entrambi (la Verità), esattamente come accade nella fiaba, dove il principe e il drago lottano per conquistare la principessa.

E’ stato inoltre osservato che talvolta risulta molto difficile decidere se ci si trova di fronte a un testo di finzione o a un resoconto storico a partire dalla semplice superficie linguistica dei testi. Un incipit come “Il 16 agosto 1968 mi fu messo tra le mani un libro dovuto alla penna di tale Abate Vallet…” sembra l’inizio di un saggio o di un articolo giornalistico, mentre si tratta dell’avvio del Nome della rosa.

Tutto ciò ci fa capire che non esiste un segnale incontrovertibile di finzionalità (o di storicità), e perciò il lettore deve combinare insieme una serie di indizi testuali per giungere alla formulazione di un’ipotesi circa il genere di appartenenza del testo. Prendere atto del fatto che la distinzione tra racconto storico e racconto di finzione non è sempre così nitida o immediata come ci piacerebbe pensare, tuttavia, non significa asserire che tra i due generi di discorso non sussiste alcuna differenza significativa.

L’odierna corrente del Nuovo Storicismo tende per l’appunto ad annullare ogni specificità del discorso storico, il quale viene considerato come “solo un altro ‘tipo di scrittura’”: visto che la Verità è inattingibile, e che nessuno studioso può pretendere di aver capito una volta per tutte come sono andate veramente le cose”, allora tanto vale considerare il saggio storico alla stregua di un racconto come un altro. Sugli effetti di un simile modello teorico tornerò nell’ultimo capitolo, quando cercherò di delineare il contesto culturale che ha favorito l’emergere delle varie correnti negazioniste negli ultimi decenni.

Per il momento vorrei sottolineare che, checché ne dicano i teorizzatori dell’insussistenza della distinzione tra fatto e finzione, noi siamo quotidianamente chiamati a compiere una scelta tra questi due generi di discorso e, generalmente, tale operazione ci riesce piuttosto bene.

A seconda che riconosciamo di trovarci di fronte a un saggio o a un romanzo, ci accingiamo ad assumere determinati comportamenti di lettura. Il saggio ci esorta a credere che ciò che ci viene raccontato sia effettivamente avvenuto nel mondo dell’esperienza reale e di conseguenza ci invita a verificare da noi (se riteniamo opportuno farlo) la verità dei contenuti espressi (donde l’importanza della bibliografia e della citazione delle fonti originarie nei saggi storici).

Una volta che decidiamo che il saggio è affidabile, siamo disposti ad accettare che tutto ciò che esso ci racconta sia realmente accaduto. Al contrario, leggendo un romanzo sappiamo benissimo che gli eventi narrati non appartengono alla sfera del mondo reale, ma possono essere ricondotti a un mondo narrativo alternativo, e in certi casi incompatibile, rispetto a quello dell’esperienza attuale. Ciò nonostante, fino a quando ci troviamo all’interno di questo mondo (ovvero, finché non finiamo di leggere il romanzo), siamo tenuti a “sospendere la nostra incredulità” per far finta di credere che ciò che ci viene raccontato sia vero.

Solitamente un testo ha ogni interesse a farsi riconoscere subito per ciò che è: a tale scopo, esso è disseminato di segnali di genere (marche di storicità o di finzionalità) volti a incanalare l’attività interpretativa del lettore nel senso voluto. Vediamo ora di capire quali siano le “marche di storicità” grazie alle quali il lettore di un saggio storico identifica il genere di appartenenza del testo.

![]()

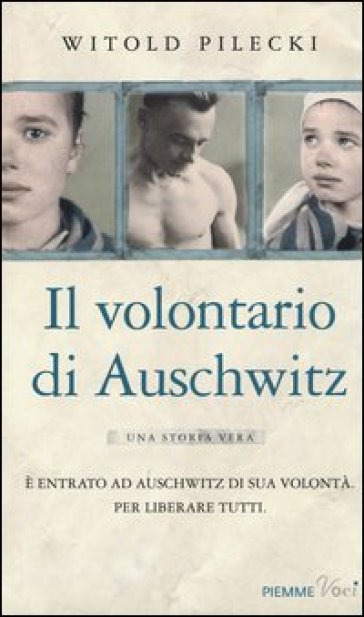

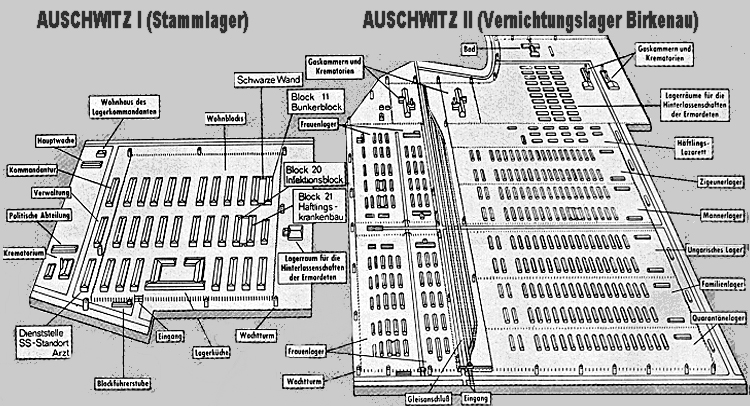

Innanzi tutto, un saggio storico è spesso caratterizzato dalla presenza di alcuni artifici grafici – mappe. citazioni con riferimento alle fonti, grafici, tabelle e fotografie che contribuiscono a gettare un ponte tra il discorso e il mondo esterno di cui si suppone esso sia un riflesso fedele. In altre parole, la presenza di una fotografia che accompagni il testo scritto, confermandone i contenuti, conferisce al saggio un effetto di realtà perché funge da efficace “punto di cerniera” tra il discorso storico e la realtà esterna: “vi ho parlato di Eva Braun; ecco la sua foto (visto che non mentivo?)”.

Altre marche di storicità riguardano il paratesto (la cornice che circonda il testo vero e proprio, dalla copertina alle note a piè di pagina) in cui è inserito il discorso fattuale: la presenza di intertitoli e di capitoli a numerazione analitica, l’uso diffuso di note esplicative dal carattere riconoscibilmente scientifico, l’inserimento di una bibliografia finale, ecc., sono tutti dispositivi formali tipici della saggistica. Sembrerebbe cosi possibile individuare alcuni artifici discorsivi che caratterizzano la scrittura storica, distinguendola dalla fiction.

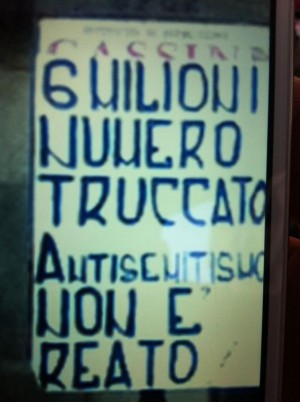

SCRITTE ANTISEMITE A ROMA, “OLOCAUSTO UNA MENZOGNA”- Scritte antisemite sotto il ponte di Batteria Nomentana. Stanotte a Roma, sono comparse scritte antisemite recanti la firma Militia, e accompagnati da svastiche. Proprio ieri ricorreva il 65/mo anniversario della razzia al ghetto

Tale riconoscimento immediato di genere è tuttavia ostacolato dal fatto che sempre più spesso la fiction ha preso ad appropriarsi delle marche generiche tipiche della scrittura fattuale. Non c’è limite alle capacità mimetiche della letteratura di finzione, e per ogni caratteristica formale attribuibile al genere della scrittura storica vengono in mente innumerevoli controesempi letterari che annullano l’efficacia distintiva di ciascuna marca presa singolarmente.

Si può allora procedere in senso inverso e indicare le marche di finzione grazie alla cui azione combinata possiamo, se non altro, escludere di trovarci di fronte a un saggio storico. A parte i più evidenti tratti della letteratura di finzione, quali i segnali paratestuali (appartenenza a una collana, titolo, prière d’insérer, ecc.), l’uso di formule introduttive che invitano il lettore a sospendere ogni controllo sulla veridicità dei fatti narrati (l’esempio più ovvio è il “c’era una volta” fiabesco) e la costruzione di un mondo narrativo chiaramente incompatibile con il mondo dell’esperienza attuale del lettore (ad esempio, un mondo in cui i lupi siano in grado di parlare), le marche di finzione coinvolgono:

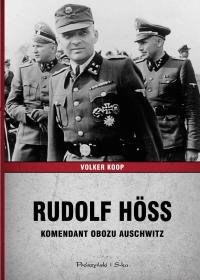

(i) il trattamento del tempo

Nei romanzi immaginari – questo è molto più sganciato dal tempo “reale” di quanto non avvenga nei saggi storici, dai quall esigiamo la ligia adesione a una cronologia storiograficamente documentata (si pensi ai problemi di datazione che abbiamo avuto nella lettura delle memorie di Rudolf Höss). Preso singolarmente, tale segnale di genere non è pero sufficiente per il riconoscimento di un testo di finzione: basti pensare ai romanzi storici, i quali possono imporsi le medesime costrizioni temporali del saggio storiografico;

(ii) il rapporto tra la storia raccontata e il materiale di partenza

Nella fiction tale rapporto non è vincolante come lo è nel saggio, dove l’esigenza di rispettare le fonti impone grandi limitazioni all’intreccio. Perfino il romanzo storico, nel momento in cui passa a occuparsi delle vicende di personaggi minori di cui non esistono attestazioni storiche, riacquista la libertà di sganciarsi dal materiale documentario;

(iii) la completezza del mondo testuale evocato

Solo i racconti di finzione possono permettersi di costruire un mondo testuale completo e internamente coerente, in cui la sequenza delle azioni possa essere considerata definitivamente conclusa a scrittura (e lettura) terminata. Al contrario, il mondo di cui tratta il saggio storico – dal momento che si identifica con il mondo dell’esperienza attuale – trascende i confini del testo con la conseguenza che quest’ultimo non puo che ammettere la parzialità della propria ricostruzione.

Così, mentre nei piccoli mondi della narratività vige una logica stringente che fa sì che, una volta poste le coordinate e le regole del gioco testuale, si possano individuare al loro interno verità incontestabili (non c’è dubbio che Otello uccida Desdemona per gelosia), nel mondo evocato dal discorso storico non è possibile ricostruire delle catene causali isolate non soggette a revisioni. Infatti, queste ultime si troverebbero sempre a fare i conti con l’interferenza di insondabili fattori esterni – concause, ipotesi alternative, ecc. – che rendono vano ogni tentativo di ridurre il mondo reale a un modello definitivamente posto di mondo possibile testuale.

L’ipotesi di genere richiede dunque una complessa attività inferenziale grazie alla quale il lettore, dopo aver soppesato accuratamente l’apporto combinato dell’insieme dei segnali testuali, si predispone ad assumere l’atteggiamento fruitivo che giudica adeguato al tipo di testo di fronte al quale crede di trovarsi.

Va comunque sottolineato che, con la possibile eccezione di casi-limite di mancato riconoscimento di genere (di cui La guerra dei mondi di Orson Welles costituisce un caso paradigmatico), i testi sono strutturati in modo tale che – sia pure attraverso una serie di tentennamenti iniziali – alla fine il lettore sia messo in grado di operare la sua scelta in maniera inequivoca.

Nei rari casi in cui tale scelta sia ostacolata dalla struttura stessa del testo (ad esempio, romanzi camuffati da libri di storia), ci troviamo di fronte a tranelli calcolati per indurre in errore il lettore; ma, si badi bene, la strategia comunicativa adottata da simili testi funziona proprio grazie al fatto che il Lettore Modello, dopo aver riconosciuto in essi segnali di genere ingannevoli, ha la possibilità di ricollocarli adeguatamente nell’ambito del sistema dei generi e di apprezzare l’effetto di sorpresa causato dal suo iniziale spaesamento.

Indagine storiografica e testi divulgativi

Al lettore del saggio storico è richiesto un atto di fiducia basato sul riconoscimento dell’autorità dello scrittore in quanto soggetto competente nella materia di cui il saggio tratta. Solo così è possibile arrestare momentaneamente la continua richiesta di prove supplementari (tipica di un’interpretazione sospettosa) che inibirebbe lo svolgersi della narrazione storica.

Tale riconoscimento di una competenza autoriale è accompagnato dalla possibilità, offerta al lettore, di verificare da sé se la sua fiducia sia stata saggiamente riposta: grazie alla citazione delle fonti documentarie, infatti, egli puo ricostruire il percorso interpretativo intrapreso dallo storico per valutarne l’appropriatezza, ovvero l’adesione o meno a principi epistemologici generalmente accettati.

Ne consegue che un testo di vera e propria ricerca storiografica tenderà a non occultare –

ma semmai a mettere in rilievo – i punti in cui lo storico, trovandosi di fronte a un ventaglio di possibili ipotesi suggerite da un medesimo frammento documentario, abbia scelto un’opzione di lettura piuttosto che le altre. Si veda, a titolo d’esempio, questo brano tratto da un saggio di Robert Darnton:

“ho cercato, dunque, di farmi strada con la lettura attraverso il Settecento e ho aggiunto in appendice i testi relativi alle mie interpretazioni, in modo che il mio lettore possa interpretarli e non essere d’accordo con me”. (Darnton, 1984)

Al contrario, un testo storico di tipo divulgativo appianerà tali increspature esegetiche, riassorbendole in un’unica narrazione dal tono impersonale e inevitabile. Ad esempio, in un enunciato come “Giulio Cesare fu assassinato il 15 aprile del 44 a.C.”, dato il carattere non problematico dell’asserzione (che viene data per pienamente assodata), non vi è alcun bisogno di farla apparire come il frutto delle ricerche di un singolo storico.

A seconda dell’obiettivo comunicativo che un saggio si pone (ricercare o divulgare), esso impiegherà strategie discorsive diverse. In generale, possiamo riconoscere l’esistenza di due procedure comunicative di segno opposto, il cui scopo comune è di ottenere l’ “adesione fiduciaria” del lettore:

(a) la strategia del “mascheramento soggettivante” consiste nel fare leva sull’autorità già accettata dell’autore per far passare la sua argomentazione senza esitazioni. In questo caso, la sua presenza nel testo verrà accentuata: egli parla in prima persona, si rivolge direttamente al lettore, gli espone sinceramente la sua posizione. Alla fine il lettore non può che accettare la versione proposta dall’autore, a meno di non voler mettere apertamente in dubbio la sua autorevolezza in merito alla materia trattata.

(b) d’altra parte, il testo può cercare di apparire come il riflesso inevitabile di una realtà già formata

prima della sua azione su di essa. Esso può allora ostentare la sua neutralità rispetto agli eventi raccontati, per non dare adito al sospetto che esso abbia in qualche modo manipolato questa realtà, interpretandola in modo parziale. Questa strategia (nota come “mascheramento oggettivante”) consiste nella cancellazione dal testo di tutti quei segnali che possano far pensare a una parzialità del punto di vista proposto.

L’autore si nasconde dietro ai fatti narrati e non appare mai in prima persona; di conseguenza, i fatti sembrano raccontarsi da soli. Rientrano in questo procedimento le forme impersonali (“si dice”, “si prendano due grammi di cloruro di sodio”, “si osserverà che…”), l’uso del “noi” nei discorsi scientifici (l’autore si mescola con il resto della comunità scientifica, come se ne fosse il portavoce) e il presente di definizione.

Riprendendo la distinzione tra rivoluzione scientifica e scienza normale, diremo allora che l’opera di vera e propria ricerca storiografica – compiuta sui confini frastagliati e controversi del paradigma – sarà caratterizzata da un maggiore uso di espressioni come “forse”, “probabilmente” o “secondo me” (che segnalano l’atteggiamento del parlante rispetto al proprio discorso) e di tutti quegli artifici discorsivi che portano bene impresso il

marchio soggettivo del ricercatore.

Spesso accade inoltre che i testi di ricerca storiografica assumano un tono apertamente polemico nei confronti del paradigma storiografico ufficiale o di altri contendenti allo statuto di paradigma accettato, i quali si frappongono tra l’eroe-ricercatore e la consacrazione della sua conquista della verità. La ricerca della verità storica apparirà allora come la storia di un tortuoso itinerario conoscitivo, irto di insidie e ostacoli vari ma coronato alla fine da una vittoria sugli antagonisti.

Mentre i saggi di ricerca storiografica mirano spesso a rimettere in discussione qualche aspetto del paradigma dominante, i lavori compiuti all’interno del paradigma ufficiale possono avere il duplice obiettivo di scavare nei dettagli di una ricostruzione storica già precedentemente abbozzata nei suoi contorni principali (soluzione di rompicapo tipica della scienza normale) e di rendere note a un pubblico di non addetti ai lavori le acquisizioni accettate dalla comunità storiografica.

In entrambi i casi, è interesse dell’enunciatore di “moderare le divergenze della valutazione di gruppo”, fornendo un’impressione di compattezza e di consenso generale all’interno della comunità scientifica. Una simile visione conciliante dell’attività storiografica si combina naturalmente con l’adozione di uno stile espositivo semplice e chiaro allo scopo di far risaltare il contenuto veicolato dal discorso, a discapito della visibilità dell’atto stesso del discorso.

I contenuti di un saggio divulgativo non vengono presentati come il frutto della ricerca di uno o più studiosi, bensi come il riflesso di una realtà accertata. Il registro adottato in questo caso sarà percio il più possibile impersonale e trasparente, e difficilmente farà uso di inutili orpelli stilistici, di scarti ironici, di commenti sarcastici o di implicature polemiche.

Il racconto della scienza normale e quello delle piccole rivoluzioni scientifiche che si verificano occasionalmente in campo storiografico impiegano dunque strategie discorsive diverse, funzionali agli obiettivi comunicativi perseguiti rispettivamente da ciascuno dei due tipi di testo (rafforzare oppure scuotere il consenso generale).

Il problema insorge quando un lavoro appartenente a una delle due sfere della scienza (scienza norma le e rivoluzione scientifica) fa uso delle procedure discorsive appartenenti all’altra sfera: ad esempio, quando un’indagine storica che mira a sovvertire le verità accettate dalla storiografia ufficiale assume un tono di ovvietà e di assoluta obiettività che non le è proprio, o al contrario quando un insieme di affermazioni date per scontate dalla comunità scientifica viene presentato come una scoperta sensazionale da parte di un ricercatore che si appropria indebitamente della sua paternità. I negazionisti sfruttano appieno la confusione generata da entrambe le interferenze strategiche appena delineate.

La scrittura della Shoah

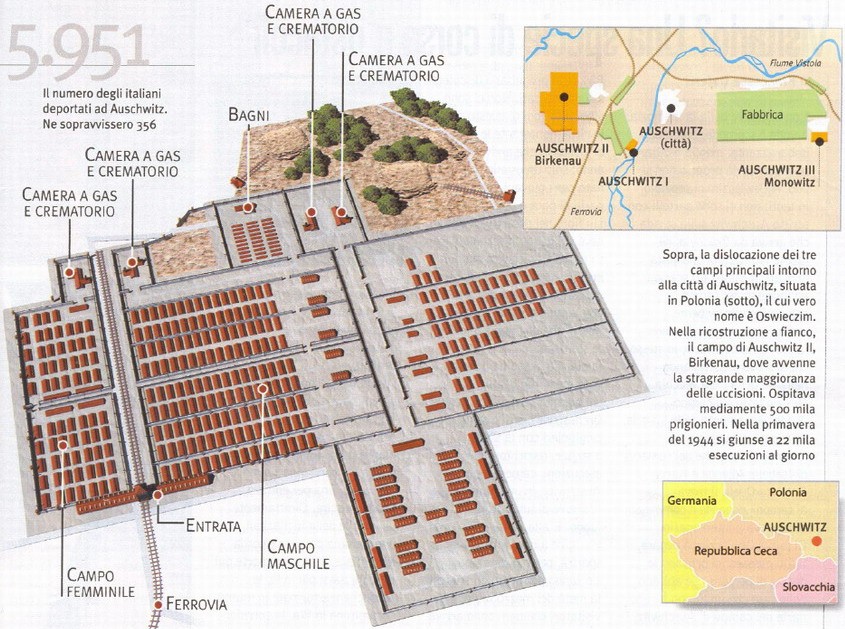

Gli studi storici sulla Shoah possono essere distinti nelle due categorie, appena introdotte, di testi divulgativi e testi di ricerca storiografica. Complessivamente, come abbiamo visto, le opere di pura divulgazione tendono ad appianare le divergenze esegetiche tra i singoli interpreti per diffondere la conoscenza generalmente accettata dalla comunità scientifica su un certo argomento: tramite la divulgazione, infatti, si genera il consenso necessario per perpetuare la memoria storica degli avvenimenti. Come esempio di questa prima categoria di testi si prenda l’incipit dell’opera di Otto Friederich su Auschwitz:

“Nell’estate del 1940 Heinrich Himmler pianificò la costruzione di un nuovo campo di prigionia in un angolo sperduto della Polonia meridionale, nella valle paludosa dove la Sola confluisce nella Vistola, una cinquantina di chilometri ad ovest di Cracovia. Il luogo scelto dai suoi collaboratori era ben lungi dall’essere ideale. Nei pressi della cittadina di Oswiecim si trovava una caserma abbandonata dell’artiglieria austriaca, un agglomerato di circa venti costruzioni in mattoni a un solo piano, per la maggior parte sporche e malconce.

L’ambiente circostante, ai piedi dei primi contrafforti collinari dei Carpazi, era straordinariamente bello, un mosaico di stagni punteggiati di fiori selvatici, ma, secondo il rapporto reso a Berlino da una commissione di stretti collaboratori di Himmler, totalmente inadatto a ospitare un grande campo di prigionia: la falda acquifera era inquinata, le zanzare un incessante tormento e le costruzioni della caserma praticamente inutilizzabili”. (Friederich, 1982)

Come si vede, nel testo non c è traccia del soggetto-ricercatore e della sua attività cognitiva, mentre l’uso del passato remoto e della terza persona, nonché l’inserimento di parentesi descrittive dallo slancio quasi lirico (paragonabili a quelle adottate dalla letteratura di finzione), possono essere ricondotti alla strategia del mascheramento oggettivante. Se a ciò si aggiunge l’assenza di indicazioni bibliografiche precise, risulta evidente che l’obiettivo del libro di Friederich è di rammentare ai meno informati, in un’epoca di potenziale amnesia collettiva, la storia di Auschwitz nelle sue coordinate essenziali, senza necessariamente renderli partecipi del lavoro di ricerca storiografica intrapreso dall’autore.

Al lettore non vengono fornite le informazioni necessarie per proseguire da sé la ricerca, cosi come non è messo nella condizione di contestare le ipotesi avanzate dal testo proprio perché queste non si presentano sotto forma di ipotesi ma di sapere consolidato pronto per l’uso. E non potrebbe essere diversamente: in un testo divulgativo di questo tipo, un riferimento esplicito alle baruffe interpretative che riguardano questo o quell’altro frammento documentario sarebbe del tutto fuori luogo in quanto appesantirebbe inutilmente il discorso oltre i limiti accettabili per il suo Lettore Modello.

Per quanto riguarda i testi storici in cui l’aspetto investigativo è più spiccato, ci sarebbe invece da attendersi un maggior uso di artifici retorici e stilistici di tipo soggettivante. Troviamo elementi di questo tipo in alcune pagine di Reitlinger, di Wormser-Migot, di Vidal–Naquet e di Broszat. Nel seguente frammento, ad esempio, Olga Wormser-Migot (pur facendo uso del “noi” e del “si” impersonale tipici dei discorsi scientifici) espone i propri tentennamenti riguardo all’affidabilità del testimone Kurt Gerstein, rendendo esplicito il carattere congetturale della ricerca storica:

“ci siamo posti una serie di domande a proposito di Gerstein e della sua confessione, senza giungere a chiarire parecchie oscurità. Lasciando da parte i suoi primi anni al N.S.D.A.P., per i quali è impossibile trovare testimoni o prove, ci si può tuttavia stupire che dopo le sue prime esperienze a Belzec e Treblinka Gerstein abbia continuato a svolgere lo stesso lavoro senza speranza… “ (Wormser-Migot)

Analogamente, Reitlinger non nasconde il carattere ipotetico della sua revisione della cronologia ufficiale dello sterminio (si osservi l’uso del condizionale), e di conseguenza si addossa la responsabilità della credibilità o meno di tale ipotesi. Egli accompagna il lettore lungo il suo percorso dimostrativo, mostrandogli i punti di disgiunzione in cui è intervenuta l’attività inferenziale dell’interprete:

“Si avrebbe quindi un Himmler che decide la creazione di Auschwitz sei mesi prima della conferenza di Gross-Wannsee, quando Heydrich non aveva ancora ricevuto da Göring la delega per la “Soluzione finale”.

Ma Höss, pur essendo un testimone molto aperto, confondeva spesso nella memoria episodi diversi; infatti in un altra occasione, disse di essere andato a Treblinka all’epoca in cui vi furono sterminati 80.000 ebrei del ghetto di Varsavia, il che significherebbe nell’agosto 1942, quasi un anno dopo i suoi primi esperimenti con lo Zyklon B.

Questa seconda dichiarazione confermerebbe che fu nell’estate del 1942, e non in quella del 1941, che Himmler decise di fare di Auschwitz il campo di sterminio degli ebrei d’Europa, cioè soltanto dopo la morte di Heydrich”. (Reitlinger, 1953)

Occorre tuttavia aggiungere che simili meccanismi di dimostrazione sono piuttosto rari nell’ambito della letteratura scientifica sullo sterminio e tendono a essere impiegati (con cautela) solo nei casi in cui venga proposta una revisione del paradigma storiografico accettato, come accade nei brani appena citati. In linea di massima prevale lo stile impersonale del tipo impiegato da Hilberg (la cui opera canonica sullo sterminio viene significativamente definita, nell’edizione del 1985, “edizione riveduta e definitiva”), probabilmente perché la vicinanza temporale e l’intensità delle emozioni suscitate dagli eventi studiati rende necessaria un’ostentazione di neutralità scientifica da parte dei ricercatori.

Questi ultimi sono inoltre consapevoli del fatto che ogni ammissione di incertezza da parte loro sarà immediatamente carpita dai negatori della Shoah quale prova della fragilità del paradigma storiografico ufficiale. Di conseguenza, le strategie soggettivanti tendono a essere riservate a spazi paratestuali racchiusi tradizionalmente deputati a questa funzione, quali le note a piè di pagina, le prefazioni e le postfazioni. Vediamo a titolo d’esempio l’avvio autobiografico che Langbein antepone al suo studio sul sistema sociale vigente ad Auschwitz:

“Fui internato ad Auschwitz per due anni soltanto, ma proprio nel periodo più denso di avvenimenti e cioè dall’agosto 1942 all’agosto 1944. Da ultimo fui imprigionato per nove settimane nel Bunker di Auschwitz e li conobbi il livello più basso di prigionia, se si vuole fare eccezione per coloro che erano assegnati al Sonderkommando. Tutte queste esperienze assieme non furono pero sufficienti a darmi fin dall’inizio il coraggio di impegnarmi in una rappresentazione della situazione.

Per lungo tempo ho coltivato questo pensiero – la prima traccia di questo libro risale al 30 gennaio 1962 – ma poi ho sempre temporeggiato. Mi chiedevo se avessi già raggiunto il necessario distacco dalle mie esperienze personali per poter rappresentare oggettivamente i fatti: questo mio dubbio fu definitivamente superato durante il processo su Auschwitz tenutosi a Francoforte”. (Langbein, 1972)

Qui, il riferimento all’esperienza personale dell’autore funge da premessa alla vera e propria indagine storica, la quale adotta un tono ben più distaccato e neutrale. Diverso è il caso di un ricercatore come Pressac (1989) per il quale l’obiettivo della preservazione della memoria storica che muove la maggior parte de gli studi precedentemente trattati è secondario rispetto all’analisi minuziosa del materiale documentario allo scopo di ribattere alle specifiche controversie agitate dai negazionisti.

Il testo di Pressac è disseminato di espressioni quali “secondo l’autore”, di osservazioni metodologiche, di esplicitazioni dei passaggi logici che conducono a una determinata conclusione, di riferimenti precisi alle fonti, di tabelle e di fotocopie del materiale documentario studiato. Tutto ciò, se da un lato sottolinea la meticolosità del lavoro compiuto dal ricercatore, dall’altro rende l’opera di Pressac indigesta a un pubblico di non addetti ai lavori, scarsamente interessato a conoscere ogni risvolto dell’impresa storiografica svolta.

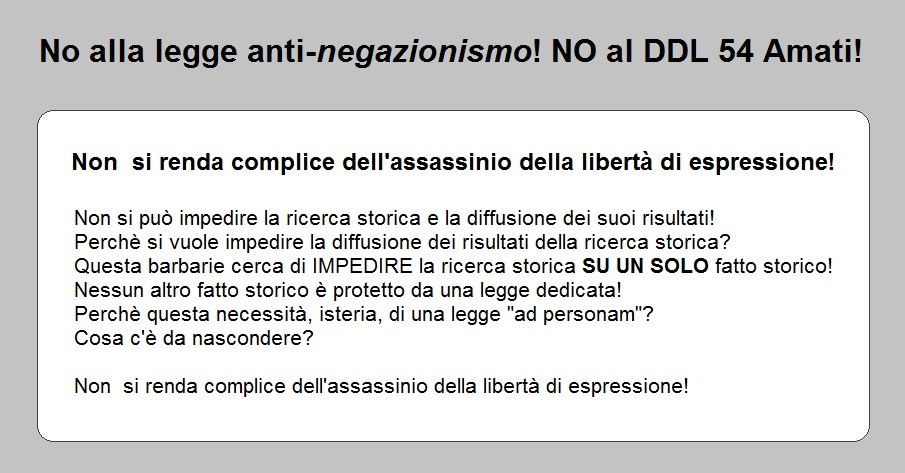

Il discorso negazionista

Come abbiamo visto, le strategie interpretative impiegate dai negazionisti sono vistosamente carenti sul piano della costruzione coerente ed esaustiva di un paradigma alternativo rispetto a quello ufficiale: l’inesistenza della Shoah viene sempre presupposta dagli scritti in questione, ma non viene mai argomentata sulla base di documenti o di testimonianze attendibili che attestino l’esistenza di un complotto di matrice sionista mirato a gabellare l’opinione pubblica circa il vero svolgimento della seconda guerra mondiale. La rivoluzione scientifica auspicata da questi autori è perciò incompleta.

circa 1955: The perimeter fence of the Nazi concentration camp at Auschwitz. (Photo by Keystone/Getty Images)

Mentre il paradigma storiografico ufficiale, nonostante le piccole zone grigie riscontrabili al suo interno, fornisce un quadro sostanzialmente solido e coerente di ciò che accadde agli ebrei durante il regime nazista, l’ipotesi negazionista non sta in piedi senza l’ausilio di una vaga teoria della cospirazione sociale e apre molti più interrogativi di quanti non ne risolva.

In altre parole, per spiegare il divario tra le cifre delle vittime dello sterminio fornite, diciamo, da Höss e da Korherr (statistico SS), i negazionisti introducono decine di altre anomalie ben più gravi: ad esempio, ci si può legittimamente chiedere il motivo per cui migliaia di testimoni, per giunta provenienti da sponde politiche contrapposte, abbiano accettato supinamente di mentire in favore della causa sionista ad essi estranea.

Malgrado le apparenze, dunque, quello proposto dai negazionisti non è un paradigma scientifico, ma è un aborto di paradigma, in cui il tentativo di realizzare una rivoluzione scientifica si limita all’individuazione delle presunte carenze del la storiografia ufficiale. Dopo avere scompaginato le prove documentarie nel tentativo di insinuare dei dubbi nella mente del lettore sprovveduto, gli autori in questione sono incapaci di offrire alcun dato positivo sul quale il lettore stesso possa fondare la sua eventuale adesione alle tesi da essi proposte.

Ne deriva che al destinatario degli scritti dei negazionisti è richiesto un atto di fede per essere ammesso nella cerchia eletta dei detentori della Verità storica. In questo capitolo mi propongo di esaminare la forma con cui i negazionisti presentano le proprie ipotesi allo scopo di aumentarne l’impatto persuasivo. Nel capitolo precedente ho ricordato che ogni testo, inclusi quelli storiografici, si avvale di varie strategie discorsive per incrementare la propria efficacia comunicativa. Tuttavia, i testi a vocazione scientifica tendono a rispettare

un’implicita etica del discorso per consentire la falsificabilità delle ipotesi da essi avanzate.

Tale etica si traduce in una serie di norme espositive del tipo: non fare affermazioni indimostrabili; incoraggia il lettore a controllare da sé la validità delle asserzioni espresse; fornisci solo gli elementi funzionali all’esposizione della tua tesi, ovvero non confondere il lettore con inutili sfoggi di erudizione. Bisogna capire fino a che punto i negazionisti rispettino tale insieme di regole comunicative specifiche dei testi che aspirano allo statuto di scientificità.

Precursori, ricercatori e divulgatori

I negazionisti rappresentano se stessi come una scuola eretica perseguitata dalla storiografia ufficiale. Se avessero letto Kuhn, essi senz’altro sosterrebbero di essere gli ideatori e i divulgatori di un nuovo paradigma scientifico. Le fasi del “riorientamento gestaltico” che accompagna una rivoluzione scientifica sono almeno tre:

1) individuazione delle insufficienze del paradigma accettato e conseguente senso di disagio interpretativo;

2) proposta (pre-paradigmatica) di un coacervo di frammenti esplicativi che rendano conto delle anomalie riscontrate in 1);

3) messa a punto del paradigma: le congetture avanzate nella seconda fase vengono ordinate per formare un sistema internamente coerente. Successivamente, gli sforzi degli adepti della setta eretica saranno tutti tesi verso il tentativo di convertire il resto della comunità degli interpreti alle lusinghe cognitive del nuovo paradigma.

A seconda della fase della rivoluzione (o della guerriglia) scientifica in cui ci si trova, si adotteranno delle strategie discorsive diverse. Nei punti 1) e 2) prevarrà uno spirito polemico nei confronti degli avversari, e le argomentazioni addotte per screditare questi ultimi tenderanno a essere poco organizzate, se non addirittura sgangherate; è presumibile inoltre che in questo primo momento l’autore faccia un uso preponderante di strategie soggettivanti, mirate a personalizzare il conflitto con la scuola ufficiale.

In linea di massima, i testi di Rassinier, di Christophersen e di Bardèche si collocano in questa fase altamente entropica della contestazione a caldo del paradigma storiografico dominante. Giunti al punto 3), gli attacchi sparsi e spesso reciprocamente contraddittori sferrati dai pionieri della nuova teoria si sedimentano per acquisire i tratti apparenti del discorso scientifico tradizionale, con il proprio carattere di obiettiva autoevidenza. Le controversie interne al gruppo vengono appianate a fini persuasivi e prevale la tecnica del “mascheramento oggettivante”.

È qui che si inserisce l’analisi testuale delle fonti, così come la praticano Faurisson, Roques, Stäglich, Butz o Mattogno. Infine, si esce dal dominio della presunta indagine scientifica per entrare in quello, puramente divulgativo, del proselitismo. Gli scritti della maggior parte dei negazionisti statunitensi, più intenti a promuovere concretamente la propria causa che non a individuare argomentazioni acute a favore dell’ipotesi da essi sostenuta, possono essere fatti risalire a questa categoria generale (si vedano gli articoli pubblicati dal Journal of Historical Review o gli opuscoli diffusi da Bradley Smith nelle università americane).

I precursori

Il tratto stilistico che più balza agli occhi negli scritti dei principali negazionisti della prima

generazione è l’uso predominante della prima persona narrante: Rassinier, Christophersen e Bardèche descrivono la propria esperienza personale della seconda guerra mondiale, ponendosi come gli unici garanti della veridicità delle affermazioni avanzate – quindi l’assenza di annotazioni bibliografiche precise per confortare la propria versione dei fatti.

La forma assunta da questi scritti non è quella del saggio storiografico, ma è quella dell’autobiografia o della testimonianza di prima mano. Ciò è particolarmente evidente nel caso dei primi due autori, i quali parteciparono attivamente agli eventi descritti (Rassinier come detenuto politico a Dora e a Buchenwald, Christophersen come tecnico del caucciù ad Auschwitz III), laddove Bardèche combina la sua esperienza di vichyista sconfitto con considerazioni più generali circa gli esiti giuridici della guerra, con il risultato che i suoi volumi appartengono piuttosto al genere del pamphlet politico che a quello del memoriale. A ogni modo, i testi stesi dagli autori appena citati non presentano la forma sistematica e “oggettiva” che ci si aspetta di trovare in un’opera storiografica.

È piuttosto evidente che simili testi si rivolgono a un lettore, se non proprio convertito alle

tesi negazioniste, almeno già sulla buona strada per subire tale conversione. Infatti, data la linearità delle strategie discorsive da essi attivate, al lettore non simpatizzante è sufficiente individuare il movente ideologico che spinge gli autori a mettere in discussione l’esistenza del genocidio per rifiutarsi di cooperare con essi e per bollare le loro affermazioni come pure e semplici menzogne.

Di per sé, gli scritti “appassionati” di Rassinier, di Christophersen e di Bardèche sono pressoché innocui, nel senso che hanno un raggio d’azione molto limitato: essi diventano insidiosi solo nell’istante in cui i negazionisti della seconda generazione se ne appropriano per avvalorare le proprie ipotesi, occultando il punto di vista dichiaratamente parziale assunto da questi pionieri del negazionismo.

I ricercatori

Col passaggio dalla lase pre-paradigmatica a quella almeno apparentemente paradigmatica del negazionismo (ma abbiamo visto che in questo caso è improprio parlare di paradigma scientifico), i contrasti di opinione che dividono lo sparuto gruppuscolo di negatori della Shoah vengono sanati in vario modo: c’è chi, come Butz, prende le distanze dalla scarsa serietà scientifica dimostrata dai suoi predecessori e, con un guizzo d’orgoglio professionale, propone il proprio libro come l’unica opera negazionista che, fino al momento della sua stesura, possa essere ritenuta rispettabile dal punto di vista storiografico (nel 1976 Butz non ha ancora incontrato Faurisson).

Gli altri negazionisti, con Faurisson in testa, preferiscono creare un’impressione di unanimità di vedute in seno al gruppo, fornendo agli epigoni le direttive principali circa le tesi da sostenere e avvalendosi di autori come Rassinier (ex internato nonché uomo di sinistra) come di un biglietto da visita per incrementare la rispettabilità della cosiddetta scuola revisionista.

Il coordinamento interno del movimento è facilitato dalla formazione dell’Institute of Historical Review verso la fine degli anni Settanta. Da questo momento in poi i vari contributi acquistano una coerenza reciproca che in precedenza era assente. Vengono insomma elaborate alcune risposte standard alle diverse obiezioni che comunemente vengono opposte ai negazionisti: quello Zyklon B? serviva alla disinfestazione; le testimonianze? sono tutte truccate; la ‘soluzione finale” di cui parlano i documenti nazisti? l’espatrio degli ebrei.

I negatori della Shoah di tutto il mondo cominciano a formare un fronte compatto, dotato perfino di una propria pubblicazione ufficiale (che non a caso viene inaugurata nel 1980, poco dopo l’esplosione del caso Faurisson). La strategia comune è semplice: a forza di ribadire gli stessi concetti in occasioni diverse, si creerà un tessuto coerente di citazioni e di rimandi che alla fine potrà dare ai meno informati l’impressione che ci sia qualche cosa di vero in ciò che viene detto, perché “non c’è fumo senza arrosto”.

I saggi dei maggiori esponenti del negazionismo “maturo” — Faurisson in Francia, Butz negli Stati Uniti, Stäglich in Germania, Mattogno in Italia — assumono le sembianze del discorso scientifico. Tale caratteristica è particolarmente accentuata in autori come Mattogno o Roques, che prendono in prestito l’apparato discorsivo delle pubblicazioni accademiche, corredando i propri scritti di articolate bibliografie, di note esplicative e di fotocopie dei documenti originali. Faurisson, che tenta (talvolta con successo) di farsi pubblicare sui quotidiani nazionali. annacqua l’aspetto ostentatamente erudito presente nei testi di questi suoi epigoni e non rinuncia a fare qualche fugace apparizione in prima persona nei suoi scritti.

A tale proposito, osservo che molti dei testi appartenenti a questa seconda categoria, pur facendo un uso prevalente di strategie oggettivanti, dedicano una parte (spesso la prefazione) al racconto autobiografico della conversione dell’autore alle tesi del negazionismo. Come vedremo fra povo, il meccanismo retorico attivato qui è, banalmente, quello sineddochico tipico del testimonial pubblicitario.

I divulgatori

Dopo che i capiscuola hanno elaborato le direttive da impartire al resto del gruppo, i discepoli si prendono carico della missione divulgativa del movimento e fanno proseliti nelle riviste, nelle scuole e nelle università. Tale tendenza, riscontrabile in particolare negli Stati Uniti, è caratterizzata dall’estrema grossolanità delle strategie discorsive impiegate, mentre l’eventuale scaltrezza dei divulgatori si concentra esclusivamente sull’elaborazione di strategie extratestuali adatte ad allargare il proprio uditorio, come dimostra il loro sfruttamento de gli organi studenteschi come rampe di lancio per raggiungere il pubblico dei grandi quotidiani nazionali.

Abbandonato il registro pacato del saggio storiografico, gli agitatori della propaganda negazionista impiegano un gergo fortemente ideologico rivolgendosi direttamente al lettore per esortarlo ad abbandonare le sue certezze in campo storiografico. In certi casi, inoltre l’antisemitismo che muove questi autori (e che solitamente viene tenuto celato) emerge con sconcertante immediatezza. Dal punto di vista delle strategie discorsive impiegate, quest ultimo gruppo di testi presenta pochi spunti interessanti e può agevolmente essere riassunto con l’etichetta di hate publications.

Dato il carattere manifestamente propagandistico (nel senso deteriore del termine) degli scritti in questione, possiamo dire che dal punto di vista retorico essi si ricongiungono alle pubblicazioni dei primi negazionisti, rivelando percio l’autentica vocazione — ideologica piuttosto che scientifica — di questo movimento.

Dopo aver suddiviso i testi negazionisti in tre categorie principali, intendo analizzare trasversalmente alcuni aspetti salienti delle strategie discorsive da essi impiegate, cercando di individuare i tratti stilistici che caratterizzano ciascuno dei tre tipi di testi.

Il paratesto

Abbiamo visto che molti dei segnali di genere, grazie ai quali il lettore è messo in grado di riconoscere il tipo di testo che ha di fronte, si concentrano nel paratesto, e cioè nell’insieme di informazioni che contornano e accompagnano il testo vero e proprio, fornendo al lettore una serie di istruzioni per l’uso dell’opera: la letteratura negazionista non fa eccezione a questa tendenza generale.

Un primo indizio circa l’appartenenza di un testo a un dato genere di discorso (saggio, romanzo, raccolta di poesie, ecc.), nonché circa il suo eventuale contenuto ideologico, é dato dal nome della casa editrice posto in copertina, sebbene si tratti di un segnale che non tutti i lettori sono in grado di cogliere: oltrettutto, nel caso delle pubblicazioni negazioniste, abbiamo constatato una singolare convergenza di interessi tra editori di estrema destra (ad esempio Les Sept Couleurs, La Sfinge, Le Rune, ecc.) e di estrema sinistra (il caso più vistoso è dato dalla Vieille Taupe).

Il nome dell’autore fornisce qualche ulteriore indicazione di genere solo qualora il lettore sia già a conoscenza di altre opere del medesimo autore. Ad esempio, un nome come Faurisson crea aspettative piuttosto univoche circa il tipo di tesi che verranno trattate nel corso del volume o dell’articolo che reca tale firma. Per rafforzare la riconoscibilità del nome dell’autore, i negazionisti possono talvolta contare sulla cooperazione involontaria dei media che, nel creare un caso nazionale attorno alla figura di questo o di quell’altro negazionista (come è accaduto in Francia a Faurisson e a Notin), lo riscattano dall’anonimato iniziale per trasformarlo in personaggio di cui tutti parlano.

Spesso, i negazionisti fanno ricorso all’anonimato e allo pseudoanonimato. Piuttosto diffuse nell’ambito della letteratura di finzione, queste pratiche sono pressoché assenti nel caso di opere di tipo storico o documentario, in cui ci si aspetta che l’autore si esponga in prima persona per garantire la veridicità delle proprie asserzioni, o almeno per dimostrare la sua disponibilità a pagare le conseguenze (scientifiche, se non addirittura giuridiche) di un’eventuale deviazione dall’etica del discorso fattuale, la quale gli proibisce di dire ciò per cui non ha prove adeguate.

La relativa frequenza con la quale i negazionisti nascondono la propria identità anagrafica tramite le pratiche sopracitate (nonostante aspirino al riconoscimento della comunità scientifica) è, se non altro, indice della loro scarsa volontà di sottostare alle regole implicite del discorso storiografico.

Titoli

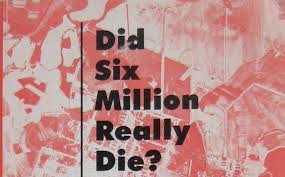

Il luogo al quale è canonicamente affidato il compito di consentire l’identificazione di un’opera è il titolo che, soprattutto nel caso dei saggi scientifici, tende a fornire delle istruzioni inequivoche per la lettura del testo. Come si vede da una breve rassegna di alcuni titoli di volumi scritti da negazionisti, essi giocano molto sull’opposizione tra verità e falsità, e sulle dimensioni complementari del segreto e della menzogna: Le mensonge d’Ulysse, Die Auschwitz Lüge; The Hoax of the XXth Century, Nuremberg II ou les Faux Monnayeurs; Vérité historique ou vérité politique ? Le Véritable Procès Eichmann; Did Six Million Really Die ? The Myth of the Six Million; Auschwitz: due false testimonianze, ecc. (vedi Riferimenti bibliografici).

L’insistenza posta su termini come verità, falsità, segreto e menzogna (e affini) persegue un evidente intento polemico: un normale saggio storico non ha bisogno di sottolineare il fatto che le informazioni in esso riportate sono autentiche (o aspirano a esserlo), in quanto ciò è dato per scontato dall’appartenenza stessa del testo al genere storiografico. Già dai titoli si capisce perciò che i negazionisti puntano a definirsi in negativo (ossia, in contrasto rispetto alla storiografia accettata), mentre senza l’elemento antagonistico la loro identità di gruppo finirebbe per essere sgretolata.

Tale rapporto parassitario nei confronti del paradigma ufficiale emerge chiara mente dal titolo dell’articolo con cui Faurisson debutta sulla stampa nazionale francese nel 1978: “Il problema delle camere a gas” o “la diceria di Auschwitz”.

Il titolo è composto da due citazioni: “Il problema delle camere a gas” rimanda a un articolo scritto da Olga Wormser-Migot nel 1968 in cui viene affrontata la questione dell’esistenza o meno delle camere a gas in alcuni campi di concentramento in territorio tedesco. In nessun punto del suo articolo l’autrice mette in dubbio l’esistenza delle stesse in altri campi, come Auschwitz o Treblinka.

Come abbiamo già avuto modo di constatare, Faurisson tende a sradicare le citazioni dal loro contesto originario, senza preoccuparsi di ricostruirlo o di riassumerlo quando trapianta le citazioni in altri contesti. “La diceria di Auschwitz” riecheggia provocatoriamente La diceria di Orléans di Edgar Morin (1969) in cui viene proposta un’analisi sociologica del meccanismo per il quale, nel maggio 1968, emerge e si diffonde la diceria secondo cui sei negozi di abbigliamento femminile di Orléans, cinque dei quali sono gestiti da ebrei, sono coinvolti nella Tratta delle Bianche.

Nel ricordare questa diceria affiancandola alla presunta “diceria di Auschwitz”, Faurisson suggerisce la chiave di lettura da applicare al testo che segue: come nel caso di Orléans, anche con Auschwitz ci troveremmo di fronte a un fenomeno di inganno collettivo, forse architettato da qualche responsabile occulto e comunque accettato acriticamente dalla maggioranza. La sparizione degli ebrei nei lager nazisti, così come quella delle ragazze date per scomparse a Orléans, sarebbe dunque una frottola.

La provocazione è accentuata dal fatto che chi nel testo di Morin appariva come la vittima della diceria ora diventa il colpevole. Con una sorta di ricatto tacito il lettore viene invitato ad applicare i medesimi criteri valutativi a entrambi i casi descritti per evitare di cadere nel meccanismo dei “due pesi e due misure”: si verifica perciò quello spostamento di 180 gradi descritto da Chevalier (1988) come tipico della logica del capro espiatorio, per cui la vittima reale viene colpevolizzata mentre il colpevole è rappresentato come il vero perseguitato.

Non tutti i titoli degli scritti negazionisti raggiungono simili vette di ricercatezza. Quelli di

Bardèche e dei primi libri di Rassinier sono ancora estranei alla tradizione onomastica negazionista e percio, quando rimandano ad altri testi, scelgono dei referenti estranei alla storiografia concentrazionaria, come OmerO (Le mensonge d’Ulysse) o la Bibbia (Nuremberg ou la Terre Promise).

Prevedibilmente i testi della seconda categoria (quelli dei ricercatori), aspirando alla rispettabilità scientifica, tendono a impiegare titoli in cui si faccia un riferimento diretto alle fonti documentarie utilizzate, sebbene già in questo elemento paratestuale venga comunicato l’atteggiamento diffidente dell’autore nei confronti dei testi citati. Qualche esempio: Les “confessions” de Kurt Gerstein. Étude comparative des différentes versions (Roques); Auschwitz Notebook. Certain Impossibilities of the “Gerstein Statement” (Felderer), Mon analyse du “Journal de Kremer” (J.-G. Cohn-Bendit); Il rapporto Gerstein: anatomia di un falso e Auschwitz: le “confessioni” di Höss (Mattogno).

Gli esponenti della propaganda negazionista più dozzinale fanno invece uso di titoli adeguati alla scarsa preparazione culturale del Lettore Modello da essi previsto. Per agevolare l’immediata identificazione dell’argomento trattato dal proprio discorso, questi autori fanno leva sugli unici appigli culturali di cui si suppone che il lettore possa disporre, quindi la ripetitività dei titoli in questione: The Myth of the Six Million; Did Six Million Really Die ?; The Six Million Reconsidered, ecc.

Oltre a consentire un facile riconoscimento tematico, l’accento posto sulla cifra ufficiale delle vittime della Shoah pone le basi per quella che sarà la successiva linea argomentativa adottata. Abbiamo infatti visto che, anche da parte della storiografia ufficiale, non vi è certezza assoluta sugli aspetti statistici del genocidio: focalizzando l’attenzione del lettore sulla cifra dei sei milioni, i negazionisti vogliono predisporlo ad assumere l’atteggiamento sospettoso adatto alla lettura preferenziale del testo.

Epigrafi

Poste ai confini del testo, le epigrafi sono citazioni che godono di uno statuto privilegiato nell’economia complessiva dell’opera. L’epigrafatore (colui che seleziona la citazione da anteporre al testo) è solitamente l’autore del testo, sebbene talvolta questo ruolo venga assolto dall’editore (presumibilmente con il consenso dell’autore, qualora questi sia ancora in vita). Partendo dalla constatazione dell’abbondanza di epigrafi riscontrabili negli scritti dei negazionisti (in particolare francesi) può essere interessante analizzare il ruolo che esse giocano nell’ambito delle strategie discorsive impiegate da questi autori.

“Epigrafare è sempre un gesto silenzioso la cui interpretazione rimane una responsabilità del lettore”: di conseguenza, l’epigrafe non adempie ad alcun compito esplicito e le funzioni che essa ricopre sono materia di inferenza da parte del destinatario del testo. In linea di massima, le mansioni principali ottemperate da questo elemento liminale del paratesto sono quattro:

(i) commento o chiarimento del titolo dell’opera;

(ii) commento del testo allo scopo di fornire una chiave di lettura preferenziale all’interprete;

(iii) effetto di cauzione determinato dalla presenza dell’epigrafato (l’autore del testo citato) nell’opera, “cauzione meno costosa in genere di quella di una prefazione, o anche di una dedica, poiché può essere ottenuta senza sollecitarne l’autorizzazione”;

(iv) effetto epigrafe: l’epigrafe è in sé un indice di cultura, ovvero “una parola d’ordine di

intellettualità”.

Non è indispensabile che una data epigrafe svolga contemporaneamente tutte le funzioni appena citate. Ritengo tuttavia che il quarto obiettivo sia sempre perseguito dagli epigrafatori negazionisti, i quali con questo artificio discorsivo mirano a conferire ai propri testi una patina di rispettabilità intellettuale che la cultura ufficiale non è disposta a concedere loro.

La scelta degli autori citati indica la volontà dei negazionisti di servirsi di figure investite di

indiscutibile prestigio culturale per accreditare i propri scritti (terza funzione). Si pensi alla tripla epigrafe che gli editori della Vieille Taupe antepongono alla traduzione francese del libro di Stäglich:

Spesso, sembra che lo spirito si dimentichi, si perda ma, all’interno, è sempre in opposizione con se stesso. È progresso interiore come dice Amleto allo spirito di suo padre: “Ben fatto, vecchia talpa! HEGEL

Riconosciamo il nostro vecchio amico, la nostra vecchia talpa, che sa lavorare così bene sotto terra per apparire bruscamente: la Rivoluzione. MARX

Quello che è terribile quando si cerca la verità, è che la si trova.

Oltre a informare il lettore circa il retaggio culturale rivendicato da questa casa editrice di estrema sinistra (che però pubblica autori di estrema destra), il trittico di epigrafi fornisce le indicazioni necessarie per comprendere il significato del “marchio” editoriale La Vieille Taupe, rappresentato metaforicamente come motore di “progresso interiore” che, lavorando al di sotto delle superfici apparenti, crea il terreno idoneo per l’insorgere della rivoluzione.

Nella terza citazione anonima prevale l’elemento polemico che descrive il percorso cognitivo dell’eroe solitario alla ricerca della verità, topos ricorrente nei testi dei negazionisti. Dunque, l’epigrafe fornisce una chiave di lettura del testo a seguire, predisponendo il lettore a diffidare di coloro (chiunque essi siano) che hanno un interesse a ostacolare l’inesorabile progresso conoscitivo.

Nelle edizioni di estrema destra si osserva invece una sorprendente assenza di epigrafi che riconducano direttamente alle radici ideologiche degli scritti pubblicati, nonostante gli editori riaffermino la propria eredità culturale in altre zone del paratesto: ad esempio, l’edizione italiana della Menzogna di Ulisse di Rassinier, pubblicata dalle Rune, è dedicata “A GIOVANNI PREZIOSI, eroe e martire della VERITÀ”.

Ciò nonostante, è difficile che gli autori epigrafati in questi volumi siano tacciabili di simpatie fasciste o xenofobe: perfino uno scrittore che, come Bardèche, non si è mai preoccupato di nascondere la propria provenienza politica evita accuratamente di esporsi troppo in questo spazio paratestuale strategicamente caldo.

In Nuremberg ou la Terre Promise, l’epigrafe biblica funge da commento (un pò sibillino) del titolo e del testo stesso:

“Salomone contò tutti gli stranieri che si trovavano nella terra d’lsraele e il cui censimento era stato fatto da David e suo padre. Se ne trovarono centocinquantatremila e seicento. E ne prese settantamila per portare i carichi, ottantamila per tagliare le pietre nella montagna, e tremilaseicento per sorvegliare e far lavorare il popolo”. (Bardèche, 1948)

Già dal titolo il lettore è avvertito della tesi sostenuta dall’autore, per il quale vi è un nesso diretto tra i processi contro i crimini nazisti e la formazione dello Stato d’Israele, sebbene l’esatta natura di tale rapporto venga chiarita solo nel corso della lettura del testo. L’iscrizione epigrafata crea un ulteriore effetto di senso che, interferendo con l’accostamento tra Norimberga e Israele posto nel titolo, sembra indicare che i giudici di oggi non sono altro che i carnefici di ieri. Il brano citato suggerisce inoltre che i famigerati lager nazisti, non diversamente dalle miniere salomoniche, fossero dei campi di lavoro forzato (e non di sterminio).

Tale ipotesi interpretativa, solo ventilata dall’epigrafe (che per sua natura è aperta a una pluralità di letture), viene poi confermata esplicitamente dal testo di Bardèche. Giova però osservare che in questa zona franca del paratesto le intenzioni dell’autore sono ancora protette dal velo dell’implicito, grazie al quale è possibile “suggerire, insinuare, far intendere qualcosa all’interlocutore, senza assumersene in modo esplicito la diretta responsabilità”.

L’autore comincia cautamente a istituire la competenza ideologica del lettore, contando sul fatto che in caso di successo comunicativo a lettura ultimata – questi potrà ritornare sui suoi passi per apprezzare retrospettivamente tutte le chiavi interpretative attivate dall’epigrafe.

La citazione posta in testa alla seconda opera negazionista di Bardèche (Nuremberg ou les Faux Monnayeurs) è strategicamente meno complessa, in quanto si limita a riproporre l’immagine eroica e disinteressata che questo autore (come gran parte dei suoi successori) ama dare di sé e della propria missione:

“Coloro che maneggiano o la spada o la penna per il loro paese non devono pensare che a far bene, dicevano i nostri padri, e non accettare nulla, neppure la gloria, se non come un felice caso”. (Honoré de Balzac, Les Paysans)

L’epigrafe in questo caso va intesa come una dichiarazione di metodo. Un simile intento autoapologetico sta alla radice di molti altri aforismi (tratti da Voltaire, da Orwell, da Chesterton, da W. James, ecc.) che i negazionisti sventolano a mo’ di slogan programmatici.

Il massimo della provocazione è pero raggiunto da Serge Thion che, nell’epigrafe anteposta

alla raccolta di scritti di Faurisson da lui curata, aggiunge una nota maliziosa al tradizionale motivo della ricerca spassionata della Verità:

«In materia di verità, non esistono fonti impure». (Pierre Vidal-Naquet, Bollettino d’informazione sulla Cambogia, giugno 1978)

Scegliendo Vidal-Naquet come autore epigrafato, Thion vuole dare l’impressione di avere colto in flagrante contraddizione il principale detrattore di Faurisson, laddove in realtà la citazione di Vidal-Naquet non è per nulla incompatibile con la sua stimata attività di storico.

Prefazioni

Mentre gli autori epigrafati solitamente non hanno la possibilità di opporsi al fatto di venire associati a un certo testo, lo stesso non vale per coloro che scrivono una prefazione. Questi ultimi sanno benissimo che, a meno di non segnalare a chiare lettere la propria disapprovazione (come fa Primo Levi nella prefazione alle memorie di Höss), l’affiancamento del loro nome a quello dell’autore del testo verrà inteso come un’ammissione di complicità, di consenso o di comunanza di vedute.

La più celebre prefazione di un testo negazionista è quella redatta da Noam Chomsky per Mémoire en défense, il libro in cui Faurisson si lamenta della persecuzione giuridica che ritiene di aver subito in occasione della sua espulsione dall’Università di Lione. Data l’autorevolezza del prefatore, i negazionisti si sono avvalsi di questo scritto come di una patente per legittimare il proprio lavoro.

Laddove l’atteggiamento generalmente assunto dalla cultura ufficiale nei confronti dei negazionisti è sempre stato un ostentato distacco (secondo il principio per cui “ascoltare qualcuno significa mostrarsi disposti ad ammettere eventualmente il suo punto di vista”), con l’intervento di Chomsky per la prima volta questi autori ottengono il riconoscimento culturale a lungo agognato.

Chomsky è un sostenitore a oltranza della libertà di espressione. È in ossequio a questo principio che, tirando in ballo Voltaire, Chomsky giustifica il proprio supporto dato a Faurisson:

“Per coloro che hanno imparato qualcosa dal XVIII secolo (vedi Voltaire), è ovvio, senza nemmeno sognarsi di discuterne, che la difesa del diritto alla libera espressione non si limita alle idee che si approvano, ma che è proprio nel caso di idee che si ritengono più urtanti che questo diritto dev’essere più vigorosamente sostenuto”. (Chomsky, in Faurisson, 1980)

Chomsky inizialmente afferma di conoscere poco gli scritti di Faurisson e di non voler entrare nel merito delle tesi in essi sostenute — il che poi non gli impedisce di manifestare il proprio scetticismo nei confronti del “preteso ‘antisemitismo’ di Faurisson”“, autore che secondo lui “è una specie di liberal relativamente apolitico”. Al di là della discutibilità della diagnosi proposta da Chomsky circa le ascendenze politiche del negazionista francese, colpisce l’ingenuità del prefatore nel pensare di potersi dissociare del tutto dai contenuti del testo presentato.

È vero che, tra le funzioni specifiche svolte dalle prefazioni, vi è anche quella di fornire un pretesto al prefatore per parlare di ciò che gli sta più a cuore, ignorando completamente l’opera che sta presentando — e infatti Chomsky impiega cinque pagine su sei per giustificare la propria controversa adesione alla petizione per la difesa di espressione di Robert Faurisson. Ma è vero altresi che il gesto prefativo comporta un’implicita raccomandazione alla lettura e, in assenza di esplicite indicazioni contrarie, ciò si traduce in un tacito assenso verso le tesi esposte nel testo.

A nulla vale la scusa preventiva di non aver nemmeno letto lo scritto in questione, poiché tale ammissione della propria ignoranza, lungi dall’assolvere il prefatore, invita le accuse di superficialità e di irresponsabilità che si possono legittimamente rivolgere a Chomsky. Quando il prefatore è l’autore stesso del libro, puo darsi che egli sfrutti lo spazio prefativo per raccontare le varie fasi della sua “avventura cognitiva”.

La parabola dell’agnizione dell’eroenegazionista trova la propria espressione paradigmatica nella prefazione del volume di Butz. Il percorso cognitivo narrato dal negazionista è scandito in alcune tappe principali, a cominciare dall’originario stato di beata ignoranza, attraverso i primi sospetti nutriti nei confronti della storia ufficiale e ai tentativi falliti di fondare un nuovo paradigma, per giungere all’esperienza traumatica (ma gratificante) della conversione.

1 – situazione iniziale: l’accettazione del paradigma dominante

Come pressoché tutti gli americani le cui opinioni sono state formate a partire dal secondo dopoguerra, fino a poco tempo fa anche io davo per scontato che durante la seconda guerra mondiale la Germania avesse inferto al mondo un colpo particolarmente micidiale. Questa visione ha dominato l’opinione mondiale fin dal 1945, se non da prima, e io non costituivo un eccezione nell’accettarne le linee essenziali.

È importante qualificare il termine “essenziale”, in quanto la raccolta di crimini di cui i tedeschi si sarebbero macchiati durante la seconda guerra mondiale si riduce rapidamente se si esaminano le prove e le argomentazioni raccolte negli accessibilissimi libri “revisionisti ” Un esame critico elementare rivela che la maggior parte dei crimini che anche gli “intellettuali” considerano reali (ad es., paralumi fabbricati da alcuni tedeschi adoperando la pelle di esseri umani uccisi nei campi di concentramento a questo scopo) sono ovviamente privi di fondamento. […]

2 – la domanda: l’insorgere dei primi sospetti

Tuttavia, tale indagine non sfata la leggenda dell'”olocausto”, e i “sei milioni” di ebrei assassinati, principalmente nelle camere a gas, possono apparire come un fatto irremovibile. […]

Osservando il modo in cui oggi questa leggenda viene sfruttata nella politica contemporanea, in particolare per ciò che riguarda l’appoggio assolutamente illogico prestato dagli Stati Uniti a Israele, da tempo covavo dubbi persistenti sull’argomento, e poi c’era anche il fatto che esisteva un numero ristretto di osservatori rispettati le cui opinioni non si erano formate esclusivamente nel dopoguerra i quali, nei limiti dei pochissimi canali ad essi accessibili, e in modo più o meno esplicito, negavano perfino la verità approssimativa della leggenda. […]

3 – racconto dello scacco: i tentativi falliti di dar corpo a un nuovo paradigma

Un’analisi superficiale della questione, del tipo che un non-storico normalmente compie, non mi condusse da nessuna parte. Lo scarso numero di pubblicazioni in lingua inglese nelle quali si nega la verità della leggenda non solo era poco convincente; era anche talmente inaffidabile e scorretto nell’uso delle fonti, quando le fonti venivano usate che ebbe un effetto negativo, di modo che la tesi della verità delle linee essenziali della leggenda (a prescindere dai problemi quantitativi, ad esempio se i milioni fossero sei, o quattro, o solo tre) sembrava uscirne rafforzata. […]

4- il racconto della vittoria: il “brusco risveglio”

Conservando i miei dubbi persistenti, all’inizio del 1972 cominciai a leggere parte della letteratura sull'”olocausto” un po’ più sistematicamente di quanto non avessi fatto fino ad allora, per vedere esattamente quali fossero le rivendicazioni in merito e su quali prove fossero fondate.

Fortunatamente, una delle mie prime scelte fu La distruzione degli ebrei europei di Raul Hilberg. L’esperienza fu uno shock e un brusco risveglio, perché il libro di Hilberg fece ciò che gli scritti della letteratura avversaria non avrebbero mai potuto fare. Non solo mi convinsi che la leggenda dei diversi milioni di ebrei gassati dovesse essere un impostura, ma ne derivai ciò che si rivelo essere una “sensibilità” piuttosto affidabile per la notevole mentalità cabalistica che aveva prestato alla menzogna la sua forma specifica. (Butz, 1976)

Ogni storia in cui si narrano le gesta di un eroe ribelle esordisce con il motivo dell’abbandono della casa paterna da parte del protagonista. Analogamente, le avventure del narratore-Butz cominciano con la decisione, a suo dire sofferta, di allontanarsi dalla tradizione storiografica accettata per inoltrarsi nei meandri della ricerca scientifica. Nel descrivere il proprio passato conformismo Butz vuole favorire l’identificazionè del lettore con l’immagine che egli proietta di sé, realizzando il “contatto intellettuale” che è la premessa indispensabile di ogni argomentazione.

La tecnica adottata da Butz non è dissimile da quella impiegata dai predicatori quando ammettono di aver condotto una vita dissoluta prima di aver visto la luce, oppure dai testimonial pubblicitari quando confessano la propria precedente incredulità nei confronti delle proprietà miracolose del prodotto reclamizzato.

Si osservi il “cambio di marcia” (dalla prima alla terza persona) che segna il passaggio dal primo al secondo paragrafo della prima parte: con questo cambiamento di prospettiva vengono introdotte — in veste di impedimenti oggettivamente presenti — le prime riserve circa l’adeguatezza del paradigma accettato. Attraverso l’impiego della forma impersonale per parlare delle presunte insufficienze della storiografia ufficiale, il narratore ostenta la propria estraneità nei confronti delle anomalie, che in questa fase introduttiva del racconto sono mascherate da indesiderabili elementi di disturbo.

I fermenti pre-rivoluzionari descritti nella seconda parte della prefazione sono attribuiti alla pressione esercitata dall’evidenza esterna sulle originarie credenze dell’autore, il quale nega che il proprio distacco dal paradigma ufficiale sia imputabile ai suoi pregiudizi ideologici. Tuttavia, una lettura un pò meno indulgente del testo in esame rivela che la ribellione epistemica precede l’insorgere di anomalie sufficientemente gravi da spingere l’interprete ad abbandonare il paradigma dominante: l’accenno ai “dubbi persistenti” che assalivano l’eroe ben prima di affrontare la storia della Shoah in modo sistematico è un’eloquente spia del contegno diffidente assunto dall’autore fin dall’inizio.

Nella terza parte Butz dà una forma narrativa al caos pre-paradigmatico che precede l’adesione a una nuova ipotesi. Riconoscendo lo scarso valore delle opere dei suoi predecessori egli ritiene di poter conquistare la fiducia del lettore (cfr. “guardi, signora, li ho provati tutti, ma le macchie proprio non sparivano”): in effetti, il racconto dello scacco serve a dare più rilievo — e più credibilità — al racconto della vittoria finale.

Infine, il racconto della vittoria adotta in pieno il regime del mascheramento soggettivante, come rivelano l’uso della forma personale e l’appello diretto ai lettori. Il successo del nuovo paradigma è rappresentato come una conquista individuale del ricercatore, paradossalmente aiutato dall’opera del principale esponente della storiografia concentrazionaria ufficiale.

Lungo tutta la prefazione, Butz abbozza un nucleo narrativo imperniato sull’opposizione tra il soggetto (l’eroe solitario che combatte per raggiungere la Verità) e l’antagonista (la storiografia ufficiale). Nell’inquadrare il conflitto di opinione nello schema narrativo tradizionale, raffigurandolo come una lotta impari tra il gigante e il piccolo eroe, è evidente l’intento di conquistare la simpatia del lettore che, come dimostra la letteratura popolare, si identifica più facilmente con l’avversario meno avvantaggiato della contesa.

Nella prefazione di Butz manca la parte finale della parabola negazionista, e cioè il racconto delle persecuzioni che questi autori ritengono di aver subito per mano delle istituzioni culturali. Ciò è facilmente spiegabile: negli Stati Uniti Butz può scrivere quello che gli pare senza il rischio di incorrere in sanzioni. Diverso è il caso degli autori europei (in particolare francesi e tedeschi) i quali dedicano gran parte dello spazio prefativo al racconto del mancato riconoscimento del proprio presunto valore scientifico da parte della cultura ufficiale.

Talvolta, il discorso negazionista sembra perdere di vista i propri propositi iniziali (fornire un’interpretazione alternativa della storia della seconda guerra mondiale) e si ripiega totalmente su se stesso, alternando il resoconto “martirologico” delle sventure personali dell’autore con l’enunciazione di principi astratti generalmente accettati (come quello della libertà di espressione).

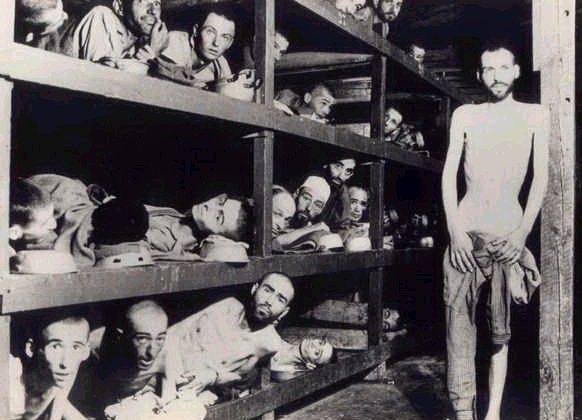

Fotografie

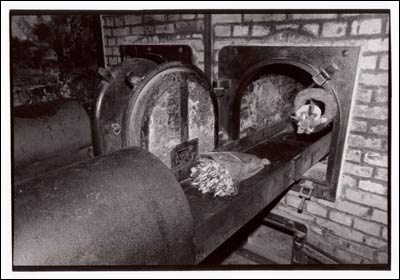

Nell’ambito dei saggi storici, l’immagine fotografica deve la propria efficacia retorica al fatto di essere fisicamente e causalmente connessa all’oggetto fotografato: l’immagine fotografica sta per l’oggetto rappresentato in virtù delle radiazioni di luce che l’oggetto proietta sulla pellicola fotosensibile. Ne deriva che la presenza attuale della fotografia ci informa sulla presenza passata del modello di fronte all’obiettivo. Tale nesso fisico originario ci induce ad attribuire agli oggetti fotografati uno statuto ontologico “reale” che non siamo disposti a concedere con altrettanta sicurezza, agli oggetti raffigurati da un’illustrazione, per quanto realisticamente tratteggiati.

A tale proposito André Bazin osserva che

l’oggettività della fotografia le conferisce un potere di credibilità assente da qualsiasi opera pittorica. Quali che siano le obiezioni del nostro spirito critico siamo obbligati a credere nell’esistenza dell’oggetto rappresentato…

L’entusiasmo per le capacità documentarie della fotografia va tuttavia smussato dalla consapevolezza che, come ogni altro segno, anche la fotografia può essere menzognera.

Testimone che qualcosa c’era a impressionare la lastra (sovente usata come prova), essa [la fotografia] tuttavia genera sempre il sospetto che quel qualcosa non ci fosse. Sappiamo che qualcuno, o per messa in scena, o per truccaggio ottico, o per misteriosi giochi di emulsione, solarizzazione, et similia, può aver fatto apparire l’immagine di qualcosa che non era, che non è mai stato, che non sarà mai il caso.

La foto può mentire. Lo sappiamo persino quando assumiamo, ingenuamente, quasi fideisticamente, che essa non menta. Il referente oggettivo è congetturato, ma rischia di dissolversi ad ogni istante in puro contenuto. (Eco, 1985)

Così come un dito puntato verso il vuoto, accompagnato all’enunciato “guarda quel gatto”,

può essere usato per trarre in inganno il destinatario del gesto, una fotografia puo essere impiegata per suggerire l’esistenza di oggetti che non sussistono nel mondo dell’esperienza reale. A parte la possibilità di intervenire direttamente sulla pellicola (tramite montaggi, cancellature, piccole aggiunte, ecc.), il formato necessariamente ristretto della fotografia ci impedisce di conoscere ciò che stava oltre i confini dell’immagine “congelata” dal fotografo.

Ne deriva che, anche ammesso che essa riproduca un segmento inalterato di mondo reale, una fotografia non possiede alcun valore argomentativo prima che intervenga l’interprete a inquadrarla in un contesto. Senza un discorso più ampio che ne fornisca una chiave di lettura preferenziale, la fotografia come tale si adatta a una serie indefinita di possibili interpretazioni.

La fotografia acquista un senso solo quando venga inserita in un contesto più ampio, ad esempio grazie all’accostamento di una didascalia che ne sviluppi il contenuto virtuale. Così, l’immagine di un baraccone industriale dotato di ciminiera assume un significato ben diverso a seconda che sia accompagnata dalla didascalia “fabbrica di caucciù, Monowitz” oppure “Crematorio II, Auschwitz-Birkenau”.

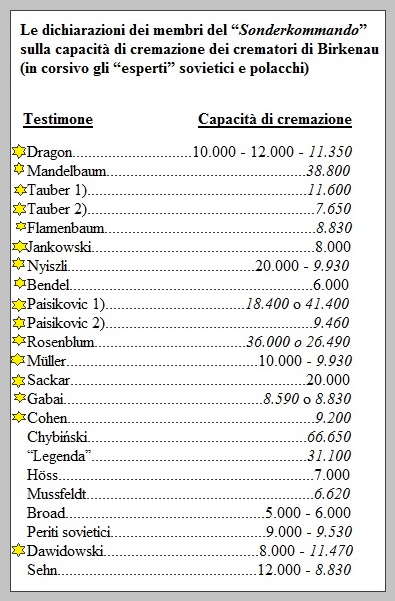

I negazionisti sfruttano l’ambiguità che abbiamo riconosciuto essere tipica di ogni fotografia per attribuirla solo alle fotografie che riguardano lo sterminio ebraico. È per questo motivo che essi dedicano molto più spazio alla demolizione delle interpretazioni ufficiali delle immagini di archivio che non alla costruzione di interpretazioni alternative circa il loro significato.

Pressoché assenti nelle pubblicazioni dei negazionisti della prima generazione, le fotografie cominciano a essere impiegate da alcuni membri del secondo gruppo (in particolare da Butz) per conferire ai loro testi un’aria di scientificità. Nelle pubblicazioni divulgative, le fotografie svolgono invece una funzione fortemente polemica, giocata sullo scarto tra il commento in calce e l’interpretazione solitamente attribuita all’immagine riportata.

Ad esempio, Udo Walendy sostiene che le fotografie scattate nei campi durante (o subito dopo) la guerra non dimostrano alcunché, in quanto

“la foto di una catasta di occhiali, o di protesi dentarie, o di pennelli da barba, potrebbe facilmente essere stata scattata in una fabbrica di occhiali o in una fabbrica di protesi dentarie, o in una fabbrica di pennelli da barba”.

Walendy afferma che spesso le stesse fotografie sono state pubblicate con titoli diversi a seconda dell’argomento che dovevano illustrare, che talvolta le immagini sono state rimaneggiate, se non addirittura costruite in studio, e che molte di esse sono di origine comunista. Per giustificare la propria diffidenza, il negazionista evidenzia alcuni cattivi usi che sono stati fatti del materiale fotografico risalente alla seconda guerra mondiale.

Ad esempio, egli mostra due occorrenze di una stessa fotografia raffigurante una catasta di scarpe: la prima, apparsa in un’edizione moscovita del 1944 dedicata al lager di Lublino mostra dei soldati che si fanno largo tra le calzature sparse: la seconda, pubblicata a Francoforte nel 1957, zooma sulla catasta e intitola l’immagine “migliaia di scarpe di prigionieri uccisi ad Auschwitz”.

Walendy ritiene che le due fotografie presentino uno sfondo diverso (spia evidente di un intervento indebito sulla pellicola) e che l’assenza di ombre nella fotografia suggerisca che questa sia stata ritoccata. Infine, egli si sorprende del fatto che le scarpe fotografate non siano allacciate in paia per facilitare la loro successiva raccolta da parte dei nazisti. Data la scarsa qualità delle immagini riprodotte nel testo del negazionista, però, è pressoché impossibile per il lettore accertare se le obiezioni avanzate da Walendy siano fondate.

Il pamphlet antisemita di Richard “Harwood” (1974) è corredato di foto il cui compito è di corroborare le ipotesi sostenute nel testo scritto. Per ottenere tale effetto di mutuo rafforzamento (dal testo scritto alle foto e viceversa), Harwood accompagna le fotografie con didascalie volte a fornire una chiave di lettura univoca del materiale iconografico impiegato. Ad esempio il ritratto di Chaïm Weizmann è associato alla seguente didascalia: “Chaïm Weizmann. Dichiaro guerra alla Germania”, mentre il commento alla foto di Göring è: “Hermann , Goering a Norimberga. Respinse l’accusa dei Sei Milioni in quanto finzione propagandistica”, e quello che accompagna la foto di Anne Frank è: “Anne Frank. Il suo ‘Diario’ è un Falso”.

La struttura delle didascalie è costante: una prima parte si limita a riportare il nome del soggetto fotografato, ed è dunque direttamente associata al contenuto dell’immagine; una seconda parte, commentativa, è solo apparentemente pertinente rispetto al materiale documentario esposto, in quanto nulla, nelle foto, appoggia l’ipotesi negazionista sostenuta nella didascalia. Attraverso il meccanismo della presupposizione (normalmente si dà per scontato che la didascalia illustri ciò che è effettivamente presente nella foto commentata), l’autore tenta di estendere l’effetto di realtà evocato dal le fotografie alla credibilità delle proprie tesi eretiche.

E così che la funzione retorica delle fotografie si maschera da funzione scientifica. Per quanto riguarda le fotografie dei lager, le strategie impiegate da Harwood non sono dissimili da quelle adottate da Walendy e consistono nella ricontestualizzazione delle immagini mostrate per creare un piano di coerenza con le ipotesi proposte dal testo. Una fotografia della liberazione del lager di Dachau, in cui i detenuti appaiono legittimamente esultanti, reca il commento “Detenuti floridi e allegri liberati da Dachau”.

D’altra parte, di tutte le immagini disponibili dei cadaveri ammucchiati nelle fosse comuni, il negazionista include solo quella (utilizzata anche da Walendy) in cui subentra un sospetto di manipolazione da parte della propaganda alleata: la foto — pubblicata in un volume tedesco del 1957 — mostra una fila di detenuti malridotti posti di fronte a una massa di cadaveri scheletriti. Tuttavia, questa immagine è il risultato del montaggio di due fotografie diverse: la prima riguarda uno degli interminabili appelli ai quali venivano sottoposti i detenuti dei lager, mentre la seconda raffigura i corpi esanimi delle vittime.

E’ giusto segnalare l’intervento improprio compiuto sul materiale documentario da parte di storici poco scrupolosi. Nel denunciare la manipolazione, pero, è anche necessario attribuire un senso a ciascuna delle due fotografie prese isolatamente, cosa che il negazionista fa solo parzialmente: Harwood non si sofferma sull’immagine dell’appello, mentre ritiene che i cadaveri della seconda foto non appartengano alle vittime dei nazisti, bensì alla popolazione civile di Dresda dopo il bombardamento alleato del 1945.

Come ho già obiettato, tale ipotesi non rende conto dello stato orribilmente denutrito dei corpi in questione. Sulle fotografie dei cadaveri ammucchiati interviene anche Grimstad (1977) il quale, riagganciandosi a Harwood, sostiene che

fotografie di cittadini tedeschi morti – come le centinaia di migliaia di persone barbaramente uccise nel bombardamento di Dresda sono state ‘riciclate” subdolamente dai prolifici mercanti di Miti che le hanno spacciate per immagini di ebrei assassinati.