TUTTI I LIBRI DA LEGGERE – 1

a cura di Cornelio Galas

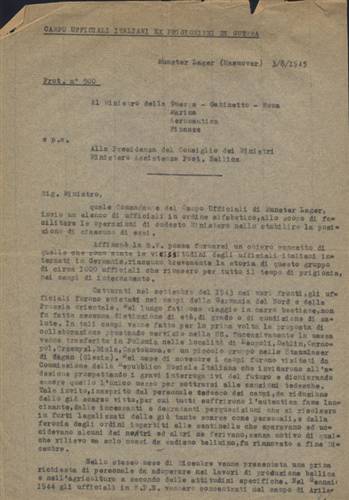

Lorenzo Baratter e Fabrizio Rasera hanno fatto un censimento delle fonti edite e inedite sugli Internati Militari Italiani (IMI) 1943-1945 della provincia di Trento in collaborazione con il Museo Storico Italiano della Guerra, Rovereto. Vediamo allora quante testimonianze ci sono di quei reduci trentini e quali libri, quali pubblicazioni le hanno raccolte (sono tanti, questa è la prima puntata).

Una ricerca sui trentini che furono prigionieri nel 1943-1945 del Reich germanico può rivelarsi produttiva se al centro della ricerca è la memoria di quella prigionia, indagata attraverso gli scritti autobiografici ed epistolari e attraverso le testimonianze orali che ancora si possono raccogliere. Secondo le indicazioni di massima contenute nell’importante volume edito dall’A.N.E.I. di Trento nel 1955 (Gli I.M.I. La vicenda degli internati militari italiani in Germania, a cura di Bruno Betta), i trentini che vissero questa esperienza furono circa 10.000, 800 dei quali morirono in prigionia.

Gli I.M.I. La vicenda degli internati militari italiani in Germania, a cura di Bruno Betta, A.N.E.I., Trento 1955. Aureo volume, di importanza capitale per la memoria della prigionia in Germania, in particolare di quella degli ufficiali. Riporta tra l’altro brani di diari di Bruno Betta, Nino Betta, Dario Secchi, Pompilio Aste, Mario Ceola, Candido Degiampietro, Pasquale Pizzini. Una parte dei testi memorialistici pubblicati nel volume curato da Bruno Betta ha avuto ulteriore e più ampia circolazione in virtù del loro inserimento nell’antologia di Paride Piasenti, Il lungo inverno dei Lager. Dai campi nazisti, trent’anni dopo, La Nuova Italia, Firenze 1975.

Nino Betta, Scritti sparsi ispirati al tema della prigionia. Segnaliamo in questa scheda alcuni scritti diversamente ispirati al tema della prigionia. Stralci dal diario di Nino Betta e pagine memorialistiche (L’usignolo di Wörgl), I polacchi sono presenti nel volume Gli I.M.I. La vicenda degli internati militari italiani in Germania. Affondano le radici dell’esperienza autobiografica i racconti Occasioni perdute e Le ali del cuculo, editi nella rivista “Carro minore”. Ambientato nel lager il primo, collocato nella dimensione della fuga e del ritorno il secondo: sicuramente lontani dalla dimensione memorialistica, e tuttavia documento di un’elaborazione alta, di una rimeditazione morale della vicenda storica attraversata in prima persona. Altri testi narrativi di Nino Betta in “Carro minore” sono situati nella Germania di quel periodo o hanno come tema il difficile ritorno del prigioniero, metafora di una condizione esistenziale di straniamento. Un uomo buono, pubblicato nel fascicolo del 20 agosto 1947, presenta il personaggio di un comandante tedesco del lager “umano”, in antitesi allo stereotipo prevalente.

Questo itinerario narrativo, svolto da parte di uno dei protagonisti più impegnati della “scuola del lager”, meriterebbe di essere riconsiderato organicamente. Betta è autore di un romanzo, Il prigioniero, edito da Innocenti, Trento 1979, che non si presenta come autobiografico, nella costruzione narrativa; ma non è forse estranea all’esperienza vissuta l’assunzione della prigionia a carattere distintivo dell’esistenza.

Nino Betta fu anche poeta. Tra i testi pubblicati negli “Atti” dell’Accademia degli Agiati (1949; 1951; 1952) c’è almeno un testo esplicitamente ambientato in prigionia, Orme, che porta l’indicazione di luogo e di data: Beniaminowo (Varsavia) 1944. E’ possibile che un’indagine più accurata sulla produzione poetica di Betta consenta di identificare altri testi connessi alla prigionia.

Alvaro Mucci, Non più reticolati nel mondo (ai fratelli che non tornarono), a cura di un gruppo di amici ex internati militari di Rovereto, Tipografia Mercurio, Rovereto 1966. Si tratta di un piccolo libro con dodici poesie di un ex internato overetano. Coerenza della materia memoriale e concentrazione stilistica ne fanno un documento molto suggestivo. Titoli dei testi inseriti nella raccolta: Non più reticolati nel mondo; Impressioni nel lager; Notti di prigionia; Reticolati a est (a mia Madre); In un cimitero di guerra; Bianche croci; Mamma; Bombardamento sul lager (Berlino); Colonne; Dopo la battaglia; La figura zebrata; Da un campo di prigionia. Ad ogni Madre “di chi sul campo giace”.

Un altro libro di poesie aveva pronto Mucci, in forma di diario poetico della prigionia. Una copia dattiloscritta si trova nel piccolo fondo Calzà recentemente versato nella Biblioteca Civica di Rovereto. Titolo: Appunti di una tragedia da Treviso al Lager. La dedica a Calzà porta la data del 19 marzo 1971. Sull’opera poetica di Mucci andrebbe fatta un’indagine approfondita. Anche nella sua raccolta più nota, Sul vetro fragile, Manfrini, Rovereto 1966, c’è una sezione che si intitola Pagine di guerra e che contiene testi ispirati dall’esperienza della prigionia.

Marziale Terzi, La cartolina ad un Alpino. Diario di naia e di guerra, introduzione e revisione di Giuseppe Rosso, Associazione Nazionale Alpini Sezione di Trento, Trento 1972. L’autore è nato a Borzago, comune di Spiazzo, nel 1922. Al tempo dell’edizione “esercita la professione di falegname, muratore, e lavora come fuochino notturno presso un’industria di legnami nel comune di nascita”. Uno scrittore popolare, dunque, lavoratore in campagna negli anni precedenti al servizio militare. Il testo originale doveva conservarne forti peculiarità. L’edizione, in spirito di solidarietà con l’autore, ne ha normalizzato le caratteristiche, perlomeno sul piano espressivo. Scrive infatti il curatore: “Nel lungo periodo della sua ‘naja’, in pace, in guerra, in prigionia, ha avuto l’idea di scrivere quello che gli capitava di bello e di brutto, come gli veniva, su un povero quadernetto da poche lire, in un linguaggio tutto suo, un misto di rozzo italiano, di dialetto trentino, di gergo soldatesco, riuscendo senza volerlo un narratore sincero, colorito, efficace, lontanissimo dalla benché minima sfumatura retorica. (…) Naturalmente non sarebbe stato possibile pubblicarlo così, nella stesura originale del Terzi, per evidenti ragioni linguistiche e ortografiche – chi lo ha scritto ha frequentato appena la terza elementare – e si è resa necessaria una revisione, che mi è stata affidata e che ho accettato con gioia e con orgoglio. Nella mia stesura mi sono limitato a correggere gli inevitabili errori di ortografia, di grammatica e di lessico, rispettando scrupolosamente il pensiero e quello che possiamo chiamare in senso lato, lo stile dell’autore, accettandone il più possibile anche la sintassi, non del tutto ortodossa, ma efficacissima.

Marziale Terzi dedica la prima parte al servizio militare negli anni della guerra, prima in Trentino poi in Friuli. Arriva nei luoghi della “caccia” ai partigiani sloveni, vi vive qualche colorita avventura, descrive atrocità che commenta senza fronzoli ma con nitido sguardo critico. Poi parte per la Russia: a quella vicenda dedica un racconto anch’esso poco convenzionale. Infine l’8 settembre e la prigionia in Germania, che occupano nel volumetto una trentina di pagine. Molto intense: tutto quello che si potrà fare per documentare ulteriormente questo testo sarà prezioso. Le ultime pagine sono su una Berlino stremata e distrutta.

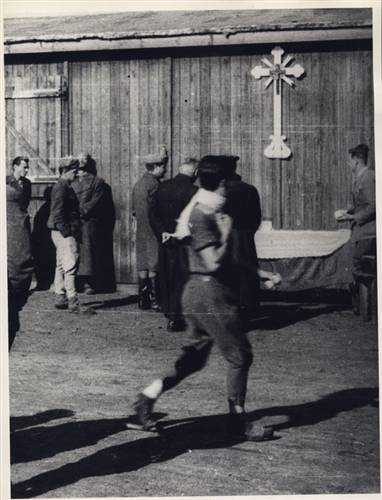

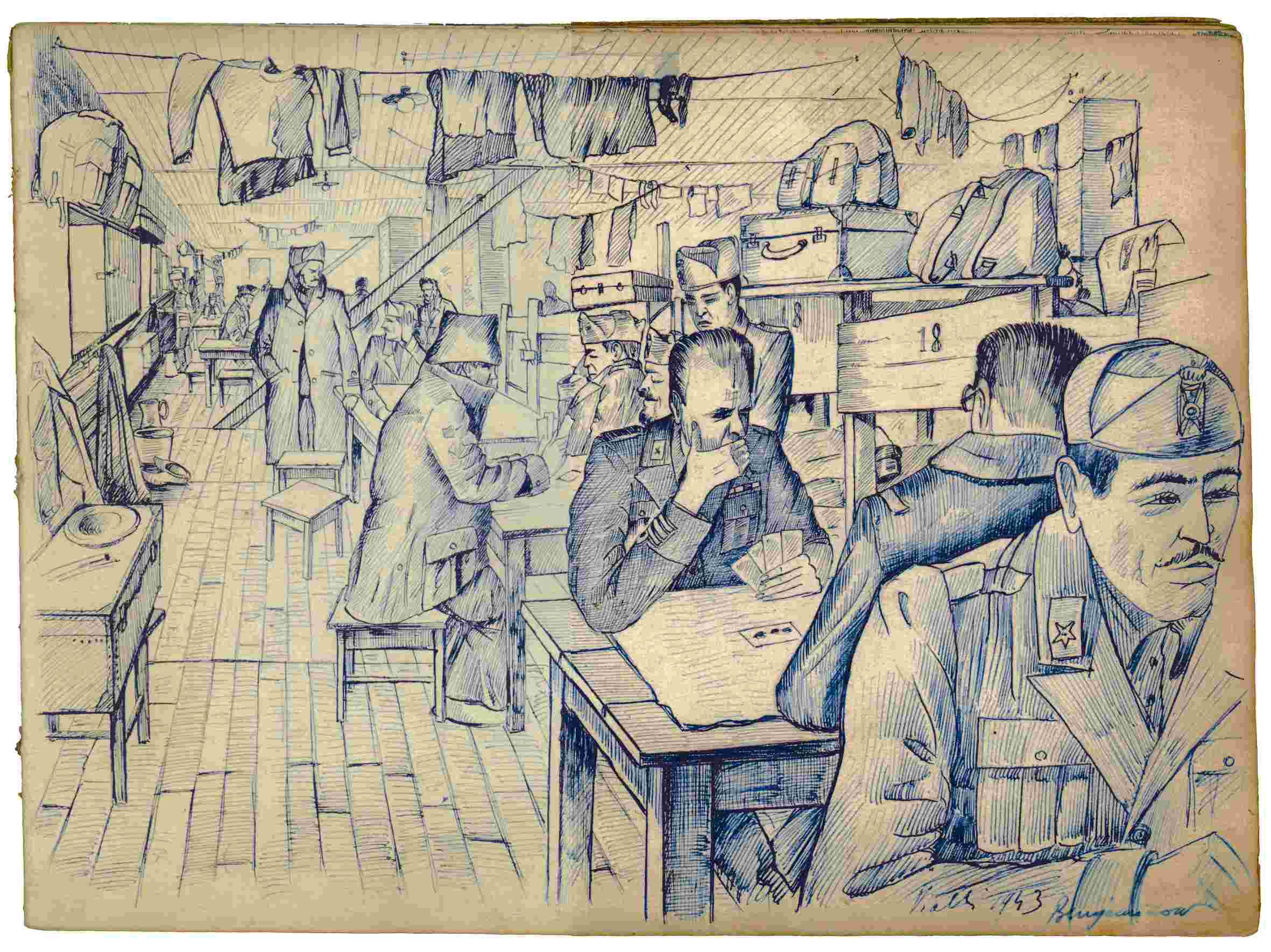

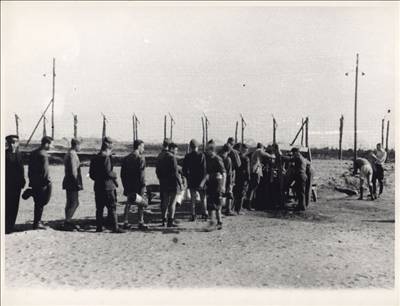

Vittorio Vialli, Ho scelto la prigionia. La resistenza dei soldati italiani deportati, Forni, Sala Bolognese 1975. Libro album, con ampia selezione delle fotografie scattate clandestinamente da Vialli nei Lager: un patrimonio di enorme importanza, ora di proprietà dell’Istituto Parri di Bologna. Vialli (Cles 1914-Bologna 1983), geologo di valore, fu prigioniero nei lager per ufficiali di Beniaminowo, Sandbostel, Fallingbostel. Le sue fotografie sono ampiamente utilizzate nel volume curato da Adolfo Mignemi per Bollati Boringhieri (Storia fotografica della prigionia dei militari italiani in Germania, Torino 2005). In questo libro ci sono anche due saggi a lui dedicati, Il diario fotografico di Vittorio Vialli, di Luisa Cigognetti e Pierre Sorlin, e Il fondo Vialli presso l’Istituto storico Parri di Bologna, di Bruno e Silvana Vialli. Stralciamo dalle pagine dei figli Bruno e Silvana, che ricostruiscono formazione e caratteristiche del fondo fotografico, ma anche il rapporto del padre con quelle immagini. Dalla loro ricostruzione apprendiamo anche la vicenda travagliata del libro Ho scelto la prigionia.

Per Vialli la fotografia non è soltanto un hobby, ma uno strumento abituale per il suo lavoro scientifico. Egli sviluppa e stampa da sé per scegliere le inquadrature con un taglio personale. È quindi abituato a descrivere attraverso immagini, senza bisogno di ricorrere a tante parole. Anche in guerra ha sempre con sé le sue macchine fotografiche. Documenta la quotidianità durante i conflitti in Grecia e soprattutto in Albania, dove scatta molte fotografie che rappresentano una testimonianza inedita e molto personale del conflitto su quel fronte.

Lo stesso farà nei lunghi mesi di prigionia al termine della quale riporterà in Italia più di 450 fotografie. A chi gli domandava come avesse potuto salvare macchina fotografica e pellicole nel corso delle numerose perquisizioni tedesche egli rispondeva così: “A tanta distanza di tempo, confesso che capita anche a me di domandarmelo. A ripensarci mi rendo conto quanto poco credibile possa apparire che si siano potute verificare, una dopo l’altra, le circostanze favorevoli che hanno reso possibile la cosa, e devo concludere che ha giocato innanzitutto molta fortuna. In secondo luogo, però, ricordo bene anche che ho cercato di aiutarmi come potevo e di farmi aiutare. Come è presto detto: mi sono aiutato facendo ricorso a una certa disinvoltura giovanile nell’affrontare certe situazioni, nonché alla conoscenza, sia pur superficiale della lingua tedesca; e mi ha aiutato molto l’amico ing. Vittorio Paccassoni che mi fu compagno per quasi tutta la prigionia. Con lui, che tra l’altro mi forniva la copertura mentre fotografavo soggetti difficili, effettuavo rapidi scambi di fagotti e di stracci sotto il naso dei persecutori, in modo da sottrarre la macchina dall’ispezione. La possibilità di parlare la lingua tedesca mi soccorse quando nascondevo macchina e pellicole, opportunamente mimetizzate con un rivestimento di croste di pane, in un sacchetto di tela, in mezzo ad altri tozzi di pane e qualche patata. Alla domanda di che cosa si trattasse rispondevo che erano le mie riserve di viveri e che, se volevano vedere, facessero pure … Altra domanda che mi è stata posta è come facessi a procurarmi le pellicole. La risposta è che ne avevo fatta una certa provvista ad Atene e che me ne sono procurato altre attraverso la piccola pubblicità messa in opera all’entrata dei gabinetti, nella speranza che qualcuno delle migliaia di ufficiali avesse potuto salvare qualche rullino. Pensate che alcuni di essi erano addirittura finiti in autoclave assieme agli indumenti per la disinfestazione dai parassiti; ma evidentemente la protezione nella quale ero riuscito ad introdurli risultò efficace contro il calore ed infatti nessuno si deteriorò”.

Nel secondo campo di concentramento in cui viene internato, a Benjaminowo in Polonia, Vialli incontra una guardia altoatesina, Max Ghedina, che si dimostra amico degli internati. Egli affida allora a lui la sua macchina fotografica più ingombrante, una Super Ikonta Zeiss 4,5 x 6 a soffietto, trattenendo con sé solo la più piccola, una Voigtlander/Vito 35 mm, con la quale scatterà il maggior numero delle fotografie. Alla fine del conflitto Ghedina mantiene la parola data e gli restituisce l’apparecchio fotografico, che il figlio di Vialli, Bruno, ancora possiede. Rimarranno in contatto epistolare fino alla morte. Al tenente italiano con la passione per la fotografia, Ghedina dovette la salvezza dopo la liberazione. Il suo nome, infatti, risultava essere lo stesso di un criminale nazista ricercato dagli Alleati. Arrestato, rischiava la vita, ma Vialli, testimoniando a suo favore, riuscì a dimostrare che si trattava di una omonimia e a farlo liberare.

L’apparecchio fotografico con cui ha fotografato per quasi tutti i mesi della prigionia verrà successivamente venduto o scambiato da Vialli. Quando torna a casa, egli incomincia a sviluppare e a stampare le fotografie. Lavora nel bagno di casa con un rudimentale proiettore di legno da lui costruito con i barattoli dell’Ovomaltina e con lenti di recupero, avendo l’obiettivo di pubblicare un libro con il commento di Giovannino Guareschi, suo compagno di prigionia e amico. Il contratto con l’editore interessato, Rizzoli, è già stato concordato e sul settimanale «Oggi», dello stesso gruppo editoriale, tra il 15 gennaio e il 26 marzo 1946 escono un’ottantina di fotografie, sotto il titolo Occhio segreto nel Lager. Purtroppo Guareschi, per motivi incomprensibili, non rispetterà l’accordo per il volume e la vicenda si trascinerà per le lunghe finendo anche in tribunale. Vialli vince la causa e chiede di essere rimborsato solo con una lira simbolica. A questo punto si sente però completamente demotivato, forse tradito non tanto da Guareschi quanto dal disinteresse generale per il suo lavoro, e richiude tutto nel cassetto, rifiutandosi addirittura di sviluppare alcuni rollini.

Queste foto giacciono dimenticate per anni; soltanto quelle pubblicate da «Oggi» negli anni a seguire rispunteranno misteriosamente anonime in trasmissioni televisive, su giornali e in pubblicazioni varie. Nel 1975 la moglie Liana e i figli Silvana e Bruno convincono Vialli ad aprire il cassetto della memoria per pubblicare un libro. Il lavoro di stampa, catalogazione, scrittura delle didascalie è lungo, e particolarmente doloroso per i ricordi che riaffiorano. Liana lo aiuta e così esce il primo libro Ho scelto la prigionia. La resistenza dei soldati italiani deportati 1943-1945, con 190 foto (di cui 2 non sono di Vialli), prefazione di Sandro Pertini e scritti di Giovanni Leone, Raffaele Cadorna e Ferruccio Pani. Lo pubblica Arnaldo Forni di Bologna, una casa editrice allora specializzata soprattutto in stampa di dispense universitarie e di copie anastatiche, non attrezzata per un libro di fotografia e con una distribuzione assolutamente inadeguata per il tipo di volume.

Nel 1982 l’ANEI, Associazione nazionale ex internati, decide di ripubblicare il libro in formato più grande e con una maggiore attenzione alla qualità delle immagini. Il volume, seguito dal figlio Bruno, contiene 124 fotografie (tra cui le due non scattate da Vialli, già incluse nel precedente) pubblicate con le stesse didascalie che le illustravano nella prima edizione. Purtroppo Vittorio Vialli non riesce a vederlo finito.

La seconda edizione di Ho scelto la prigionia non è in vendita nelle librerie, ma viene distribuita dall’ ANEI. Il libro incomincia a circolare seppure in sordina negli istituti storici di ricerca e nelle biblioteche non solo italiane. Soprattutto dalla Germania arrivano richieste di foto per pubblicazioni, di interviste, di informazioni da parte di studiosi e di studenti universitari per le loro tesi.

Nel 2001 il fondo fotografico di Vittorio Vialli viene depositato dalla famiglia all’Istituto regionale Ferruccio Parri per la storia del movimento di liberazione e dell’età contemporanea in Emilia Romagna, con sede a Bologna, che ne avvia la seconda meritata stagione di valorizzazione e diffusione.

Domenico Mussi, Lettere dai Lager, Pezzini, (Villa Lagarina), 1980. L’autore (Roncone 1913-1990) è un vero scrittore “popolare”, dal punto di vista della lingua e dell’atteggiamento verso la scrittura. Il testo è in forma epistolare. I lager e gli altri luoghi che compaiono nelle intestazioni dei capitoli sono quelli di Meiderich, Bosens di Pomerania, Mulcheim, Duisburg.

Dall’ultima pagina: Nel frattempo di questi 22 mesi, vi scrissi e mi avete risposto, mi spediste cinque o sei pacchi, ne ebbi tre e il resto se li goderon i tedeschi. Vi furono però anche periodi lunghi di silenzio per obbligo ben si sa, però io qui sempre scrissi le lettere che volei farvi e non potendole inviare me le tenni e l’ avrete al mio arrivo, sono vecchie, non sono nuove, leggerete il mio pensarvi e come sempre vi sentivo nel cuore, era per me la soddisfazione maggiore rimarcarmi il mio pensiero, l’amarvi e il desiderar di riverderci che dal sempre pericolante viver malnutrito e assiduo lungo il lavoro, trovavo l’ora di scrivere sempre di notte quando che qualche ora trascorreva calma senza allarme aereo o senza cadere bomba.

La presentazione di Claudio Antonelli: È un libro particolarissimo da leggersi senza remore di sorta. Un’opera scritta nel più genuino “italiano popolare”, che va affrontata con mente e cuore predisposti a comprenderne le significazioni più nascoste. Le tematiche di lettura sono molte e sfumate, ma quelle più importanti paiono essere le seguenti: è una documentazione “diretta” di prigionia, una storia d’amore all’antica, un sentimento familiare che oggi può sembrare eccessivo, poiché ci immunizza un certo spessore di indifferenza: vi è una chiara testimonianza di fede religiosa, vi sono dolorosi trasferimenti attraverso l’Europa e c’è la realtà sconvolgente di undici anni di guerra sofferti da “un giovane della mia classe contadina oppure montanara”, che ne è uscito vivo, mentre moltissimi “poveri cristi” sono morti lungo il cammino.

Bisogna leggere queste pagine con rispetto, con sensibilità, con commozione, allontanando ogni arrogante tentazione di modificare lo scritto, che non va cambiato in alcuna parte, poiché la sua integrità formale ne garantisce quella culturale e insieme costituiscono un tragico documento di “un’ora crimine” vissuta da “un timido”, “calmo e rassegnato ai voleri del destino, non per forza ma per amore come sempre.”

Soltanto da una lettura umile, fatta con semplicità francescana, se ne trarrà beneficio, diversamente non ci sarà carità né per i “prigionieri di sempre” né per se stessi.

“È ben triste il vivere senza far sapere” e Minico ha fatto sapere, con fatica, con sacrificio, con grave rischio. Ha scritto la propria dolente esperienza, annotando la parte migliore di sé, tralasciando volutamente aspetti vergognosi per la sua dignità d’uomo, “tanti pericoli che non noterò mai, ma che vorrò che pur scompariscano dalla. memoria.” Sono pagine con un loro lirismo, anche là dove a noi lettori moderni, abituati a letture dai registri uniformati, possono sembrare rozze, o incomprensibili, “Render più metodico, o più melodico il mio dire più di così non so.”

In fondo è un messaggio di fiducia, di speranza, di amore… per Antonietta: “Allor che a te poter saprò tornare/ Una serenata ti farò sentire/ sia notte oscura, tetra oppure lunare/ a te il mio cuore non saprà mentire”, ma anche per tutta la gente di buona volontà, poichè “tutta l’umanità” è con Minico.

Tullio Odorizzi, Il seme d’oro. Vicende d’un internato militare nei Lager nazisti, Trento, Artigianelli. Ricordi di un ufficiale, dall’Albania a Biala Podlaska, Sandbostel, Wietzendorf. Odorizzi è il presidente della Provincia di Trento e della Regione Trentino-Alto Adige degli anni del dopoguerra, 1948-1960. Qui lo conosciamo come memorialista, dalla scrittura intensa e raffinata. Le prime pagine, sull’Albania, interessano anche per quanto dicono del rapporto “affettivo” con questa semidomestica colonia. Lasciarla per la prigionia è forse anche un distacco da un certo tipo di immagine dell’Italia e del suo ruolo nel mondo: “Abbracciai con lo sguardo, per l’ultima volta, le architetture superbe. L’animo era straziato. Chiudi, o cuore, chiudi senza tremito e senza debolezze, anche questa pagina della tua vita!”. L’inoltrarsi quasi inavvertito nella condizione di prigionieri, lungo il viaggio. Il percorso in treno è penoso per le condizioni del trasporto, ma è pur sempre viaggio, con aspetti ancora di scoperta, di incontro, di colore. E’ a Belgrado che comincia a chiarirsi il senso di un itinerario che non porta in patria. L’Ungheria, poi l’Austria e poi la Germania, in un climax di apprensione e consapevolezza. Il primo campo è a Dortmund. Il progressivo disvelarsi della propria condizione, ancora. La proposta di collaborazione da parte dei tedeschi e il largo rifiuto. Il reclutamento dei soldati per il lavoro. “Ma la nostra sorte fu diversa. Non aderendo noi ufficiali ci facevano avviare ai campi di concentramento in Polonia, ma i soldati che non aderivano venivano presi e mandati di forza al lavoro. In quei giorni affluivano al campo industriali tedeschi.

Passavano in rassegna i nostri soldati già disposti a gruppi. Li guardavano dal capo ai piedi, li scrutavano con occhio intenditore, come fanno i mercanti alla fiera del bestiame”. Nel campo, i russi affamati, i francesi dall’aspetto sano e perfino florido …

Il 23 ottobre partenza per Meppen. Poi a Biala Podlaska, a circa duecento chilometri a est di Varsavia. Cinque mesi di permanenza, fino al marzo ’44. Le opzioni per Salò: rare all’inizio, via via sempre più numerose, dettate dalla disperazione. “La fiacca retorica degli inviati e degli arringatori non aveva ottenuto successo, ma la temibile eloquenza della fame, del freddo, della paura ebbe una grandissima forza di persuasione. (…) Di duemilaquattrocento ufficiali che eravamo optarono il novantasei per cento. I non optanti di Biala furono una piccolissima minoranza: appena centoquarantaquattro. Cosa molto triste”.

A Biala Odorizzi rimane fino al marzo 1944. Il 27 marzo i prigionieri scendono dal treno a Bremervörde, per essere poi condotti a piedi al campo di Sandbostel, a distanza di dodici chilometri. Lì rimane fino al gennaio 1945, poi il trasferimento a Wietzendorf. La seconda parte del libro dà spazio alle riflessioni, ci rivela di più le idee dell’autore. Che è tendenzialmente un uomo d’ordine, pessimista sull’uomo e sulla libertà, se non contenuta e illuminata dalla fede; un uomo rigoroso e anche rigido, i cui giudizi talvolta possono risultare impietosi e sgradevoli. Nel contempo risalta la forza della sua sensibilità, fino a momenti da autentico scrittore.

In un numero speciale del “Bollettino ufficiale “ dell’A.N.E.I, edito nel settembre 1973 per il 30° della deportazione, c’è una poesia di Odorizzi, Biala Podlaska Dicembre 1943, poi ripresa nel libro:

Baracche, baracche, baracche,

Dimore appiattite

Contro una terra dolente,

Sotto un livido cielo,

Di quale tedio allagate

Il cuore di chi vi guarda!

Uniforme sequenza di linee

Inanimate,

Voi abbattete il pensiero,

Assopite lo spirito,

Pesantemente.

Nel vostro sporco ventre

Accogliete

Uomini, uomini, uomini,

Tristi come voi.

La loro densità

E’ come brulicar di vermi

Disgustosa.

***

Non imprecare, o stanco cuore!

Cerca di scorgere,

In questa moltiplicata sepoltura

Di desideri sacrificati,

Cerca di scorgere,

Con occhio, rilavato e deterso,

I fiori del bene.

Credi.

Fra secco pietrame,

Lassù,

In amara solitudine di monte,

Fra fischio di venti

E scroscio di rabbiose tempeste,

Hanno la patria i fiori di roccia,

Magnifici di semplicità,

Casti,

Accesi di purissimo inimitabile colore,

E sono fra le cose più belle di questa terra

E le più umili.

Così, in questo limbo di vivi,

In questa lunga arsura,

Il cuore dell’uomo spreme

La sua rupestre germinazione

Di dolore,

E nel silenzio sale

La sua invisibile grandezza.

Creature soavi,

Evocate nell’ombra della lontananza,

Mamme,

Stanchezze consumate in notti di preghiera,

Spose,

Amori gelosamente approfonditi

In segreti abissi di fierezza,

Sorelle,

Angioli lievi che nulla chiedete

Se non di donarvi,

Bimbi,

Occhi spauriti ed ansiosi

Già dischiusi sulla tristezza del mondo,

Mai come sotto quest’opprimenti strutture

Di legno macerato

La vostra immagine purificante

Ha strappato alla materia

Il cuore dell’uomo

Né tanta luce ha liberato

Dalle opache profondità del suo spirito,

Né mai con sì forte spasimo di fame

Egli ha gridato

La sua volontà

Di santificarsi nell’amore di voi.

O Patria, onnipresente sofferenza,

Spettrale maestà di macerie,

Caduta è la menzogna,

Ecco, nel nostro animo

Urge

La fierezza d’amarti operando:

Sii benedetta

Riconquistata dignità dell’uomo!

Signore, o Signore,

Realtà adorabile e suprema,

Fa che in quest’ora delle tenebre

In questo immane impazzito dolore

Sia già l’alba del tuo ritorno

Giorgio Raffaelli, Taccuini di prigionia, con altri documenti e testimonianze raccolti da Livio Caffieri e Matteo Leonardi, Rovereto, Longo, 1990. Ritrovati tra le carte di Giorgio Raffaelli dopo la sua scomparsa, sono editi qui i diari che vanno dall’8 settembre 1943 al 31 dicembre 1943 e dall’ 1 gennaio 1945 al 23 agosto dello stesso anno. Il supporto originale è costituito da taccuini dalle dimensioni di cm. 9.50 per cm. 13 di altezza, scritti a matita “con una scrittura minutissima che solo nelle ultime pagine si amplia…”. Manca il 1944 (che pare originariamente esistesse, secondo la testimonianza di Caffieri).

Scrivono i curatori: “Al di là di qualche casuale e generico accenno, [Raffaelli] assai poco o quasi niente aveva parlato con i suoi e con gli amici del suo periodo di prigionia per quel che di straordinario, di disumano e di umanissimo assieme, aveva per lui rappresentato”. Nel volume, ricordi biografici di alcuni amici (Renato Francescatti, Sandro Canestrini, Matteo Leonardi) e di Bruno Betta, compagno di prigionia e punto di riferimento morale.

Gli originali sono conservati presso la famiglia. Si sta occupa della documentazione dell’esperienza di prigionia di Giorgio la figlia Luisa. Altro punto di riferimento Livio Caffieri, cognato, amico e curatore dell’edizione. E’ in fase di preparazione una nuova edizione, accresciuta dei materiali integrativi emersi, per le cure del Museo della Guerra di Rovereto.

Riproduciamo la recensione di Fabrizio Rasera su “Questotrentino”( Prigioniero del Terzo Reich, 30 novembre 1990), una delle pochissime dedicate ad un testo che merita maggiore attenzione. La pubblicazione di un libro come questo ha innanzitutto un carattere privato, che nemmeno il lettore professionale può trascurare. Tra le carte di una persona cui si è voluto bene e che è scomparsa, si trovano i taccuini di un diario. La sua lettura è una scoperta, un’emozione di grande forza: le pagine del giornale intimo fanno conoscere in modo nuovo la vita e la personalità di chi lo ha costruito, paradossalmente egli è più presente per alcuni aspetti di sé, di quanto non fosse nella dimestichezza quotidiana. C’è una comunicazione, in questo rapporto attraverso la scrittura, che fa affiorare alla memoria il grande tema foscoliano della «corrispondenza d’amorosi sensi», che consente di avere con noi chi se ne è andato, e non solo in un senso metaforico.

Con la pubblicazione di queste pagine di prigionia di Giorgio Raffaelli i suoi amici che hanno curato questo libro hanno voluto estendere ad altri, oltre un ambito strettamente familiare, questa corrispondenza, in grado di comunicare a molti altri del pubblico dei lettori emozioni analogamente private. Io non ho conosciuto Giorgio Raffaelli: l’ho incrociato solo una volta, in una conversazione da caffè, e non ho avuto l’occasione di apprezzare, dietro quella presenza elegante e discreta, lo spessore umano e culturale dell’autore di questi diari. Ma dalla loro lettura mi è giunto un frammento, imprevisto e lancinante, dell’analoga vicenda umana di mio padre ventenne, insieme a lui “volto dal cieco caso”, colto in un gesto di fraterna solidarietà; sono stato colpito dalla sorprendente coincidenza di incontri con altre persone che mi sono care … C’è un sortilegio laico, in questi resoconti della memoria, che ne giustifica di per sé fortuna e fascino. Va detto però che questo libro ha molte altre e potenti ragioni per interessare il lettore comune e lo studioso. Raffaelli racconta a sé – e oggi a noi – la sua vicenda di giovane ufficiale coinvolto e travolto dalla tragedia dell’8 settembre e inviato poi, come tanta parte della sua generazione, nei campi di internamento germanici, da Deblin in Polonia, a Wietzendorf, tra Hannover e Amburgo. Sono luoghi noti ai lettori della memorialistica della deportazione, ad esempio a chi conosce il volume di testimonianze pubblicato nel 1955 a cura di Bruno Betta, Gli I.M.I. La vicenda degli internati militari “italiani (Anei, Federazione provinciale di Trento).

I taccuini di Raffaelli ci fanno ripercorrere quell’esperienza attraverso una registrazione ricca di cose, di dettagli, di notazioni visive ed è il carattere dei diari di guerra e di prigionia, sempre segnati dalla lotta quotidiana per la sopravvivenza, si tratti delle manovre e dei combattimenti o, come qui, delle razioni del cibo e della fame. “Il treno si muove sul tardi e viaggia nella notte. Quanto? Dove si va? Si ferma ad una stazioncina. Inquadramento, conta. A Ferrari è stata rubata la coperta. Nebbia. La strada è fradicia e fangosa. Sottopassaggio. Nella campagna. Molte luci intense nella nebbia. All’ingresso di un campo di baracche illuminato intorno dalle lampadine. A dormire dentro castelli ammassati a conigliera: senza paglia, senza coperte, all’oscuro, senza cibo”.

E’ una classica pagina di diario di uno spostamento coatto, che fa venire in mente decine di esempi analoghi della produzione di soldati e prigionieri trentini della prima guerra mondiale. Di peculiare Raffaelli ha lo stile, colto senza invadenze letterarie, ricercato senza eccessi retorici. Ma anche qualcos’altro: una forte tensione etica, una penetrante consapevolezza della duplice esperienza che sta facendo, di vita e di scrittura di quella vita. Come gran parte dei prigionieri che sono con lui, Raffaelli rifiuta le lusinghe all’arruolamento dalla parte della repubblica di Salò e dei nazisti, ma deve scegliere tra la possibilità di sostituire il lager con il lavoro al servizio dei tedeschi e una radicale intransigenza. E’ un dilemma che coinvolge quello della definizione di una nuova identità politica e di una nuova coscienza nazionale, per lui e per gli altri che hanno indossato fino a pochi giorni prima le divise dell’esercito del duce.

Di questo rovello il testo è un documento lucido e interessantissimo, che testimonia del travaglio di un’intera generazione messa alla prova. Il campo della prigionia e della privazione è anche il luogo d’incontro di uomini colti, che cercano nel loro patrimonio culturale le risposte alle questioni stringenti del presente: ed è commovente assistere al ricorso alla grande tradizione letteraria e umanistica italiana, come argine all’attacco all’identità e alla dignità nazionale. Si fanno lezione a vicenda, gli ufficiali reclusi, con Nino Betta, Bruno Betta e altri che leggono e commentano Dante, Leopardi, Cesare Balbo, anche Montale.

È forse per l’ultima volta che, come per gli uomini del risorgimento, il patrimonio comune delle patrie lettere svolge questa funzione: se una qualche tragedia conducesse in situazioni simili le generazioni del dopoguerra, è difficile immaginare cosa potrebbe sostituire questo linguaggio ormai – a quei fini – inutilizzabile.

Il giovane autore di queste pagine sa che il racconto non potrà restituire intera l’autenticità della propria esperienza: forse anche per questo rinuncerà poi a renderlo noto e sceglierà il silenzio (come segnala nella felice pagina introduttiva Caffieri). Scriveva nel gennaio ’45, in una pagina di particolare densità e modernità: “Persino chi le ha provate, queste ore di sofferenza, quando s’accinga a riesumarle nella memoria (come io ora) già a breve distanza di tempo stenta a ritrovarle come egli le ha vissute, tanto le impressioni si diluiscono e perdono in un fitto grigiore lontano: l’oblio dissolve questa minutaglia fastidiosa come la nebbia che nasconde gli sterpi nel suo passaggio radente sulla pianura. Ed è una fortuna per l’uomo questa facoltà di dimenticare che insieme alla sua possibilità di adattamento e all’indomabile tenacia, gli permettono di non rimanere schiacciato lungo il cammino”.

Solo apparentemente questo elogio dell’oblio contraddice il motto jiddish caro a Primo Levi, “è bello raccontare i guai passati”. Consapevole dei limiti della memoria e della scrittura, anche in questo caso il testimone conduce, scrivendo, una battaglia per la verità, resiste al grigiore della nebbia. E attraversando le peripezie del testo, un risultato di questa battaglia arriva oggi anche a noi lettori postumi.

Bruno Betta, 3653 giorni tra umano e disumano, Trento, Temi, 1992. Secondo volume di un progetto autobiografico avviato con I giorni di Evandro. Bruno Betta scrive dell’esperienza dell’internamento. Riportiamo qui la recensione (che è soprattutto un ricordo aggiunto) di Vittorio Giuntella (non firmata) in “Quaderni del centro di Studi sulla deportazione e l’internamento”, Roma, ANEI 1995, n. 13.

I due fratelli Betta, trentini, furono nei successivi Lager di Deblin Irena (sottocampo «Arilager»), Beniaminowo, Sandbostel, Wietzendorf, gli animatori della Resistenza interna contro i nazisti e i fascisti. Animarono, sul piano culturale, l’elevazione degli spiriti perché non si accasciassero per la fame. Ricordo la «Lettura di Dante» nell’Arilager nei giorni in cui alle prime richieste di adesione si contrappose la loro animata cultura. Ero il solo a possedere il «Dante minuscolo Hoepliano», che avevo sempre nel taschino della divisa, in memoria di Giosuè Borsi, combattente nella prima guerra mondiale, morto per una pallottola che gli aveva perforato la sua copia. Ogni sera la consegnavo e la riavevo al termine di una lettura, che ci rianimava. In un angolo di baracca qualcuno aveva scritto sul muro la strofa dantesca: «L’esilio, che mi ha dato onor ritegno».

Bruno Betta ricorda in questo volume gli eventi «che hanno segnato la mia vita in un tempo dominato da tiranni […]. La “storia” di quegli anni sta dentro la storia del nostro presente anche se la gente non lo sa e, forse, non vuole saperla». Due anni nei Lager sono stati una terribile prova, ma anche una scuola: «A parte il trattamento, la fame, l’assoluta mancanza di “privacy”, di un minimo di comunità conosciuta nella vita civile, ho compreso il disperato avvilimento che attanaglia il povero, la sua frustrazione che lo rende insofferente e diffidente e ansioso». «A Deblin, la sera vien presto: verso le quattro e mezzo. A quell’ora non resisto al bisogno di uscire all’aperto, prima di doverci rinchiudere per la notte». Deblin-Arilager è rimasto in noi come il campo dove maturarono le nostre decisioni, ma anche il campo di una intensa valutazione non solo delle scelte, per noi da anni maturate, e ora esplicitamente dichiarate e assunte deliberatamente. Beniaminowo, dove anche io fui mandato, fu il campo dove la morte cominciò a falcidiare gli internati. Bruno Betta ricorda i primi morti: il capitano Colombini, il sottotenente Leonardis, il capitano Musella. «Dove sei tu, Caringella pugliese, che vantavi invece la bontà del solo pane e olio e propositi di vita migliore, facendo l’apologia della pace e del silenzio, pieno di altre voci e altri suoni, nella vita del tuo paese?» Sandbostel, Oflag X B, fu il primo campo tedesco, per molti di noi. Oramai la Polonia, dove eravamo circondati da un popolo, che ci voleva bene perché italiani (Bruno Betta ricorda gli eroici tentativi alla stazione di Varsavia di avvicinarsi ai nostri carri piombati per darci qualche cosa da mangiare) era lontana; eravamo in Germania. Ricordo uno dei nostri, che nella marcia dalla stazione di Bremerwörde al nuovo campo, svenne per la fatica proprio davanti ad una casa di campagna. Al soldato tedesco che chiedeva per lui dell’acqua la contadina rispose: «Keine Vasser für ltaliener» (Niente acqua per un italiano). Ma nel campo di Sandbostel il livello era molto alto. Bruno Betta ha i suoi ricordi culturali: «Goethe, i Romantici, Rilke, i Mann […] Mi frulla in capo anche qualche motivo Wagneriano… ma lo rigetto».

Una bella pagina è quella dedicata all’assassinio da parte della sentinella tedesca del capitano Thunn: «Ricordo ancora quella luce crepuscolare, quel cielo grigio, quella strada campestre […]. Ricordo la salve sparata all’inumazione. Che tristezza!». All’appello, quando i tedeschi ci congedarono, rimanemmo qualche minuto nei ranghi in silenzio. Wietzendorf fu l’ultimo nostro campo: «Un Lager, per buona parte fatto di costruzioni in blocchi di cemento, basse, brutte come le più brutte stalle per bovine delle malghe dei nostri monti, nel Trentino» (p. 239). Fu anche il campo liberato due volte: ripreso dalle S.S. dopo la prima liberazione operata da un solo maggiore inglese; evacuato durante una tregua d’armi ottenuta dai prigionieri di guerra francesi, ai quali ci accodammo noi internati italiani.

«Considero questo epilogo in una singolare disposizione d’animo sofferente sullo stesso suolo del popolo che si dibatte nell’estrema sua ora, sia pur per le ferree leggi dell’obbedienza nella dittatura hitleriana, sento quest’epilogo nella sua tragica epicità nibelungica».

Riproduciamo parzialmente anche l’appassionata lettura di Paolo Toniolatti, pubblicata negli “Atti” dell’Accademia degli Agiati, a. 242 (1992): … Ho individuato nel libro alcuni piani che interagiscono e si intersecano tra loro e gli conferiscono lo spessore (non mi riferisco alle 300 pagine del volume) e il fascino.

C’è quello del vissuto individuale. Basterebbero due momenti così bipolari: la paternità, quando Betta vive il fatto straordinario di diventare padre negli anni ormai lontanissimi a cavallo della guerra e il momento della morte del padre, proprio quando rientra dalla prigionia. Un pendolo che sembra accogliere in modo quasi simbolico l’esistenza.

C’è l’osservazione attenta dei comportamenti individuali e di quelli collettivi, definiti nella vecchia terminologia comportamenti di massa. A partire da un’introspezione anche crudele di sè dell’Autore, capace di cogliere negli snodi cruciali della propria esistenza i propri sentimenti, anche piccole modificazioni della coscienza, da cui attingere la possibilità di comprendere ciò che avveniva negli altri, nella storia.

In questa ricostruzione c’è un’ attenzione allo svolgersi di processi complessi come il progressivo disgregarsi del sistema fascista che pur aveva conosciuto momenti di consenso di massa reale.

Coinvolge il lettore la descrizione dell’8 settembre 1943, con la criminale irresponsabilità delle gerarchie politiche e militari: ed ecco quindi un’altra volta ancora il piccolo italiano, il piccolo soldato lasciato drammaticamente e tragicamente a se stesso. Affiorano in molte pagine i tratti di un’italianità deleteria che Betta delinea con equilibrio, talvolta in termini affettuosi, altrove con pungente ironia, mai con ostilità. C’è l’Italietta che spera di cavarsela rapidamente anche nella seconda guerra mondiale: massimi benefici e minimi costi, con errori di valutazione enormi, spaventosi. Altrove il piccolo italiano che si comporta in un certo modo nel campo di concentramento. Una gamma di comportamenti che vengono osservati, ripeto, non da entomologo o da etologo, ma da persona partecipe di quella tragedia.

C’è una presa di distanza, accanto alla consapevolezza di far parte dello stesso tessuto, della stessa umanità che in quei momenti si manifesta. Una caratteristica questa di Betta educatore, che ha seguito e praticato il principio della tolleranza, o meglio ancora, del rispetto dell’altro. I grandi fatti accanto ai sentimenti, le volizioni, il dolore individuale, la resistenza. C’è il paesaggio, quello trentino che avevamo già conosciuto ne “Il tempo di Evandro” e che si amplia via via ai paesaggi europei: la Polonia, la Germania, le città tedesche distrutte, Berlino, Dresda, Hannover, il paesaggio della catastrofe accanto ai paesaggi della campagna. Mi ha stupito questa capacità di descrizione-rappresentazione e solo recentemente penso di aver trovato la chiave nascosta. Allorché ho scoperto Bruno Betta pittore. Ho capito meglio il rapporto visione-parola in questo lavoro originale sulla forma, sul colore, sulla grafica. Incremento di sensibilità quindi, conquista di nuovi orizzonti. Scoperte, anche per un lettore.

C’è poi un altro elemento che a mio avviso è originale in Betta nella rievocazione della guerra e della prigionia. È la sua capacità di riferirsi a momenti culturali, il sentire la cultura come un’enorme potenzialità, quasi un costante ancoraggio della propria identità personale, che gli impedisce di essere assorbito totalmente e travolto dagli eventi. La cultura quindi come anima della resistenza. I grandi valori classici accanto ai valori della cultura tedesca. Betta vive in sè questo dissidio: “sente” la tragedia del popolo tedesco che vive l’abiezione nella forma del nazismo, “sente” che quel popolo è stato piegato da un potere demoniaco.

Elementi modernissimi della rievocazione. Basta ricordare la funzione che ha in tutto il libro la musica. Ci sono le voci, i suoni… a cominciare dalla canzone di Lili Marlene. L’Eroica di Beethoven rispetto alla tragedia della guerra, i riferimenti alla settima sinfonia di Shostakovich per l’assedio di Leningrado, l’episodio storico del pianoforte che viene suonato tra le rovine di Stalingrado, la Loreley austriaca che canta una sera a Wörgl determinando l’accorata risposta degli ufficiali italiani col canto del coro del Nabucco, una delle pagine più alte e coinvolgenti del libro. Ci sono i canti dei prigionieri russi all’alba e quelli dei polacchi… una molteplicità di voci, dai massimi livelli della musica classica alla musica popolare più autentica. Voci. Emozioni. Storia di emozioni, non solo storia documentale.

Da un punto di vista tematico mi pare di poter individuare un’articolazione in tre momenti fondamentali: la rappresentazione del piccolo osservatorio Trento- Trentino, la guerra e la prigionia, la ricostruzione anche politica del dopoguerra. (…)

Abbiamo poi un secondo momento importantissimo: quello della guerra, con pagine assai dense su questo fenomeno così travolgente e radicale nel forzare la vita del mondo. Con l’esperienza particolare della prigionia, che dura due anni. Ho trovato nei giorni scorsi pagine di Mario Luzi, che non è molto lontano dall’ età di Bruno Betta, che mi hanno una volta ancora mostrate le “segrete gallerie dell’anima”, cunicoli che mettono in comunicazione situazioni, città, paesi, culture diverse. Esse mettono in fibrillazione innervazioni essenziali delle persone, dei lettori, non solo degli intellettuali.

Nella prigionia Betta fa l’esperienza del degrado e quella della nobiltà, la solitudine accanto alla massificazione più spaventosa. (…) Una “lettura” dell’universo concentrazionario originale, quella del “monachesimo” in cui cade chiunque pur nella massa è carcerato e si ascolta, ascolta nella sua solitudine, cerca di difendere la propria integrità etica e di far crescere anche i compagni, ancorandosi ai valori fondamentali. C’è poi il terzo momento del libro: la Liberazione, la ricostruzione del Trentino, la politica. In alcuni passi l’Autore parla della ricerca della chiarezza, chiarezza e onestà nell’uso delle parole. L’educatore che ha conosciuto la massificazione degli studenti, la subordinazione della Scuola al Potere, lo smarrimento delle coscienze e ha vissuto nuove speranze e nuove forme di dominio, si rende conto che il problema della misura, della chiarezza, dell’univocità, dell’onestà nell’uso delle parole è uno dei momenti più importanti e alti del trapasso dei valori da una generazione all’altra. Credo che possiamo cogliere tutti, senza forzatura alcuna, l’attualità di questo messaggio di Betta, in questa fase storica, in questo momento della storia d’Italia in cui c’è enorme bisogno di verità, di valori, di parole che sappiano toccare il cuore dei cittadini e ridare un fondamento etico agli interessi materiali.

Luigi Pizzini, Il calvario di un prigioniero. Diario di un deportato in Germania 1943-1945, Mori, La Grafica, 1992. Libro di memorie in forma narrativa. Il nome dell’autore è sostituito nel racconto con quello di un alter ego (Barberini), pseudonimo del carabiniere Pizzini.

Riportiamo il testo della recensione di Fabrizio Rasera in “Questotrentino”, 18 dicembre 1992. Il protagonista del libro, un carabiniere internato in Germania dopo 1’8 settembre 1943, dopo le peripezie dolorose della prigionia è finalmente sulla strada del ritorno. Siamo a fine aprile del ‘45, la guerra sta per finire in un disordine fitto di pericoli, di esplosioni, di violenza rabbiosa da parte dei tedeschi feriti a morte, sconfitti ormai ma non rassegnati. Reduce da una terribile infezione, ridotto all’ombra di se stesso, Barberini (così ha voluto rinominarsi l’autore, quasi a marcare una distanza dal carattere autobiografico del suo racconto) si aggrega ad una compagnia di uomini e donne, come lui prostrati, sfigurati, mutilati nel corpo e nell’animo. “Il bagaglio del Barberini era composto da una vecchia sacca di iuta, adattata con due pezzi di spago a forma di zaino contenente: una gavetta, un cucchiaio, un po’ di stracci per i piedi, un pennello da barba, costruito dal Barberini con crine di coda di mucca, uno specchietto, un tazzino, un po’ di pane, avanzo della questua presso le famiglie. Addosso portava il passaporto speciale di ex prigioniero, pochi marchi lagher, una corona di legno già costruita dal medesimo al principio della prigionia, una piccola pipa di corno di cervo pure costruita dal Barberini quando faceva il lavoro di fabbro, un notes con appunti dei fatti principali accadutigli e alcune poesie scritte durante la prigionia. Cucita fra l’imbastitura della spallina della giacca, una bandierina portata dall’Italia e già avuta in regalo a Firenze al momento di partire per la guerra d’Albania nel 1939. Attaccate alla bandiera, alcune medagliette dei santi protettori. Questi erano tutti oggetti di nessun valore, ma per il Barberini erano più cari di qualsiasi tesoro, perché erano i ricordi testimoni del suo triste passato”.

Le povere cose del soldato che il protagonista si porta a casa sono il segno di una memoria del dolore che si vuole, nonostante tutto, conservare. Non sappiamo quando da quella memoria, dagli appunti di quel notes e dal lavorio successivo della mente, sia uscito il testo che oggi il Pizzini pubblica. Dalla premessa al libro apprendiamo solo che l’autore, ottantenne, vive a Villalagarina (dal racconto si direbbe che il suo paese è Castellano), che è stato sottufficiale dei carabinieri, che ha frequentato studi di scuola media. Nel panorama editoriale non mancano certo memorie dell’ internamento in Germania. In un eccellente studio sull’ argomento di Giorgio Rochat del 1985 (Memorialistica e storiografia sull’ internamento), che non pretendeva di fare un censimento completo, si ragionava a partire da un campione di oltre cento volumi. Con poche eccezioni, gli storici solo di recente hanno cominciato ad occuparsi di una vicenda che coinvolse 550.000 deportati nei lager di Germania e di Polonia, cui vanno aggiunti i circa 100.000 trattenuti dai tedeschi in prigionia nei Balcani, trattati anche peggio e studiati ancor meno. Reduci e prigionieri furono sostanzialmente ignorati dall’Italia del dopoguerra, e anche da chi quella guerra si accingeva a studiare. Se gli storici hanno taciuto, hanno parlato (e scritto) i protagonisti, e soprattutto gli ufficiali, cui si devono i tre quarti delle memorie pubblicate, mentre più rare sono quelle di soldati e sottufficiali, come questa di Pizzini/Barberini. E questa differenza è doppiamente importante, come ricorda Rochat, “perché le vicende degli internati sono simili sotto molti aspetti, ma divergono su un punto fondamentale: soldati e sottufficiali furono subito avviati al lavoro forzato, mentre gli ufficiali dovettero affrontare il problema del lavoro in un secondo tempo e con modalità ben diverse”. Su questa carenza sta lavorando peraltro egregiamente la storia orale: su racconti come quelli del libro di Pizzini, ma affidati alle interviste col registratore, è costruito un recente e importante volume a cura di Bendotti, Bertacchi, Pelliccioli, Valtulina, Prigionieri in Germania. La memoria degli internati militari, Associazione Editoriale Il filo di Arianna, frutto di una vasta ricerca condotta in area bergamasca. Scorrendo queste memorie scritte e orali si ha talvolta l’impressione di trovarsi di fronte a tante varianti di una stessa storia, con qualche cedimento alla monotonia. E tuttavia un lettore attento trova risarcimento a questa sensazione superficiale nell’inesauribile ricchezza che le piccole storie individuali conferiscono alla conoscenza della storia collettiva, quella che deve ricorrere alle generalizzazioni alle grandi categorie interpretative. Questo libro, ad esempio, ha pagine molto intense sulle bassezze dei rapporti di potere che si generano anche tra prigionieri che condividono la stessa sorte, sull’esperienza della sofferenza fisica nella malattia, vissuta ansiosamente all’interno degli ospedali del nemico/padrone tedesco, sul tormentato ritorno.

Non sarei sincero con i lettori se non confessassi tuttavia anche qualche disagio che questa lettura mi ha creato. Non ho apprezzato in questo caso, ad esempio, la terza persona e l’omissione deliberata di una parte dei nomi di luogo, quasi a voler negare al testo il carattere di documento. Poteva essere una scelta suggestiva quella di privilegiare al resoconto degli eventi una storia interiore, ma l’impressione che mi ha dato questa prima lettura è che l’autore si sia fermato a metà tra nuda memoria e narrazione letteraria, esponendosi così al giudizio critico più severo che siamo portati a riservare alla seconda.

Un rilievo analogo si può fare per lo stile. Leggevo in questi giorni la straordinaria autobiografia in italiano popolare di un emigrante, Il pane delle sette croste di Gregorio Scala, pubblicata l’anno scorso dalla rivista di Tione “Judicaria”. La vivacità linguistica e visiva di questo testo quanto deve proprio al suo collocarsi fuori della scrittura colta? E, viceversa, quanto influisce nel rendermi meno attraente il libro di Pizzini la sostanziale correttezza e normalità del suo uso della lingua? Mi viene da pensare che sarebbe stato utile che qualcuno, magari l’editore, lo sollecitasse ad andare fino in fondo nella direzione scelta, ad esempio riportando più correttamente i nomi geografici, suggerendo di limare qualche ripetizione, qualche pagina più scontata. Sono considerazioni generali che traggono pretesto da questa lettura e che non inficiano la valutazione di un testo ricco di spunti e che ha pagine di grande energia, specialmente quando si tratta di comunicare uno straordinario carico di sofferenza e di avvilimento. Nota: Non risulta presso i famigliari un originale. Della prigionia si sarebbero conservati solo alcuni cimeli.

Mario Corbolini, Dall’Egeo al Baltico. Diario di guerra 8 settembre 1943-17 ottobre 1945, Tecnolito,Trento 1992. Riportiamo la prefazione dell’autore: Questo libro raccoglie gli scritti compilati per un irrefrenabile desiderio di registrare avvenimenti e stati d’animo nel corso della guerra 1940-45. Solo ora, dopo oltre quarant’anni, mi accingo a raccogliere e battere a macchina i manoscritti, ricopiandoli senza alcuna aggiunta o modifica per non togliervi spontaneità e sincerità. Mi ero sempre ripromesso di fare questo lavoro dopo la mia andata in pensione. La raccolta é stata divisa in due parti: la prima riguarda il periodo dall’8 settembre 1943 alla fine della guerra 1945 col ritorno a casa. É la parte piu consistente, vero e proprio diario, che ho intitolato “Dall’Egeo al Baltico”. La seconda parte é un insieme di cinque episodi avvenuti in Albania e Grecia prima dell’8 settembre 1943. Questo periodo, che parte dal 3 febbraio 1940, data in cui venni chiamato al servizio militare di leva, classe 1920, si protrae fino al famigerato 8 settembre. In tale periodo non tenni un vero e proprio diario, perché occupato quasi quotidianamente a scrivere lunghe lettere a casa, nelle quali mi sbizzarrivo a descrivere luoghi e avvenimenti; ora rileggendole le considero un ottimo diario, che tuttavia non ritengo necessario scrivere a macchina.

Dal 3 febbraio 1940 al 17 ottobre 1945, per quasi sei anni, sono rimasto fuori dall’Italia: Albania, Grecia, Germania. In questo periodo ho fruito solo di una licenza di trenta giorni nel giugno 1942. I sei anni piu belli della mia vita, trascorsi a fare una guerra che vista con gli occhi di adesso non poteva essere più inutile, stupida e dannosa, ma allora venne affrontata con un’ entusiasmo incredibile.

Com’era difficile sfuggire alla suggestione di un istrione quale Mussolini! Mi consolo pensando che non fui il solo. A questa prefazione, che porta la data Trento, gennaio 1987, Corbolini affianca, nel libro, un’aggiunta in data dicembre 1991: Dopo aver dattiloscritto i miei ricordi di guerra e distribuite poche fotocopie a quanti più erano interessati a quei vecchi avvenimenti, mi é rimasto il desiderio di far stampare un vero e proprio libro. Questo desiderio sarebbe rimasto confinato nel mondo dei sogni, come tanti altri miei desideri, se non fossi stato pungolato da mio genero Gianni, il quale ha sconfitto la mia pigrizia convincendomi ad utilizzare un personal computer per riversarvi tutto il diario, quale premessa per la stampa.

La litografia Tecnolito penserà a stamparne un centinaio di copie.

Warum perché? Memorie di guerra di Nicolò Longo, Trento, Curcu & Genovese, 1992. Memoria di guerra e prigionia scritta dall’autore (di Siror nel Primiero) nel 1992, a 78 anni, edita a cura del figlio Mariano. Fatto prigioniero a Bolzano l’8 settembre, l’autore inizia la sua storia di Kriegsgefangener Italiener nel campo di smistamento di Norimberga. Svolge inizialmente mansioni di addetto alla Sanità in lager diversi. Alla fine di settembre fa l’operaio a Schweinfurt, presto torna Sanitäter. Sono ricordi di vita quotidiana i suoi, scritti con stile piano, costellati di notazioni vivaci e ricche di sensibilità alle relazioni tra compagni. Sulla mediazione esercitata, e più in generale sul testo, scrive il curatore nella sua introduzione: Da anni mio padre, dopo averci raccontato episodi di guerra, della sua guerra, diceva per l’ennesima volta che avrebbe potuto scrivere un libro. Tra il gennaio e il marzo 1992 questo è diventato realtà. Non potrei dire con certezza cosa ha spinto un uomo di settantotto anni a scrivere di fatti avvenuti quasi cinquanta anni fa. Tra i motivi certamente le letture di libri sulla guerra d’Albania e di memorie della prigionia, la scoperta sul giornale del necrologio di un ex commilitone (…) … ma c’è sicuramente qualcosa di più intimo, di più profondo: uno stimolo interno, una sorta di sfogo, di oggettivizzazione di una esperienza drammatica per riuscire in qualche modo a esorcizzarla. E forse dietro a quello “scrivere per passatempo” l’intento di lasciare un segno, una parte di se stesso a noi suoi figli.

Mi ritrovai così tra le mani dei fogli scritti fittamente in una grafia d’altri tempi e in un italiano che denunciava la quinta elementare e la cultura popolare di mio padre. Eppure quei fogli mi affascinarono: la forte carica emotiva che trasmettevano, la lucidità e la sorprendente memoria. Quelle storie che avevo sentito decine di volte erano diventate “palpabili”, mi permettevano di avvicinarmi di più a mio padre. Incominciai a trascrivere i manoscritti nella loro pura originalità, nel loro singolare “linguaggio popolare”; ma la loro leggibilità diventava difficile anche per noi. Intanto i fogli aumentavano: ogni giorno mio padre mi dava da leggere nuovi episodi, aggiunte a ciò che già aveva scritto. Quel materiale aveva bisogno di essere organizzato, inquadrato geograficamente e storicamente: fui così coinvolto nel suo lavoro.

Nel mio intervento mi sono limitato all’ortografia e ad una correzione formale che non snaturasse il suo stile e il suo linguaggio, cercando, nel limite del possibile, di dare una sequenza storico-logica agli avvenimenti raccontati, con l’intento di renderli maggiormente leggibili. Certo il metodo usato farà storcere il naso agli storici, ma questa è una storia “privata”: la storia di un uomo semplice, travolto dalla Storia. E’ una microstoria raccontata cinquanta anni dopo anche con l’intento di trasmettere la propria esperienza ad altri. Non vi sono raccontati eventi bellici o fatti storici rilevanti, non vi è diretta menzione di atrocità o descrizioni truci, le si può intuire, come si può intuire il carattere onesto, semplice, in parte ribelle, sicuramente orgoglioso di quest’uomo che ha vissuto un’ esperienza drammatica, combattendo per la sopravvivenza fisica e difendendo altresì la propria dignità e umanità.

Rovereto 1940-45. Frammenti di un’autobiografia della città, a cura di Diego Leoni e Fabrizio Rasera, Rovereto, Osiride-Materiali di lavoro, 1993, in particolare il capitolo Storie di soldati. Un itinerario attraverso gli scritti e le memorie dei combattenti. In Storie di soldati sono riportati brani di testi emersi in occasione della ricerca partecipata che ha originato il libro e che hanno avuto in seguito un’edizione compiuta, come il diario di Carlo Calzà e le lettere di Ferdinando Manfredi. Si cita anche qualche testimonianza orale: in particolare il doloroso racconto al magnetofono dello stesso Manfredi e quello, vivacissimo, di Gino Casagrande.

Le registrazioni delle due testimonianze sono attualmente presso Fabrizio Rasera. Il testo di Manfredi è stato pubblicato (cfr. la scheda relativa). Esiste anche una trascrizione di quella di Casagrande, da rivedere.

Adi Battista Mussi, Memorie di guerra prigionia e liberazione. 19 marzo 1940 – 27 agosto Vicissitudini di un ronconese sui fronti greco-albanese, jugoslavo e francese e nei campi di sterminio nazisti, trascrizione, prefazione e disegni di Danilo Mussi, Editrice Rendena, Tione 1994.

Riportiamo la prefazione di Danilo Mussi, figlio dell’autore: Mio padre nacque a Roncone nelle Giudicarie Interiori l’ultimo giorno dell’anno 1920 da Bortolo fu Giambattista “Rosso” Mussi e Croce Bibiana Bazzoli entrambi di Roncone. Secondogenito prese lo stesso nome del fratello Adi che, nato nel 1918, morì nel 1920 all’età di soli due anni annegando nel torrente Adanà dove s’era avvicinato a giocare. Ebbe un altro fratello, Flemy (1925-1958) che perirà tragicamente in un incidente stradale in Svizzera, ed una sorella di nome Nelly (1923-1968).

Trascorse l’infanzia e la prima gioventù nel natio paese. Allo scoppio degli eventi bellici riferiti alla seconda guerra mondiale venne arruolato come tutti i suoi coetanei e mandato a combattere. Dapprima arruolato nel Corpo dei Bersaglieri venne subito trasferito nel Reggimento Fanteria. Per quasi due anni, dal settembre del 1940 al settembre 1942 rimase sul fronte greco-albanese e su quello jugoslavo, poi al cadere delle ostilità su questi fronti fu spedito in Francia con un contingente di truppe d’occupazione, dove rimase per quasi un anno. L’ 8 settembre del ‘43 infatti con la firma dell’ armistizio fra il generale Badoglio e gli Americani si ribaltarono improvvisamente le alleanze ed i tedeschi prima alleati divennero ora i principali nemici. A tutti coloro che si trovavano in Francia venne dato l’ordine di rientrare.

Purtroppo non per tutti ciò fu possibile per la rapidità degli eventi. Anche mio padre che si trovava in quel momento di stanza a Bormes venne catturato dai tedeschi il giorno seguente e da quel momento iniziò per lui una lunga, travagliata inesorabile peregrinazione attraverso Lager e Campi di sterminio in Germania. Quando oramai disperava di poter ancora resistere alle privazioni e sofferenze fisiche e psicologiche di quella vita inaspettatamente fu liberato l’ 8 maggio del 1945 e poteva tornare seppure profondamente provato in patria al paese natale.

Terminata la guerra quindi, con alle spalle la triste esperienza della prigionia, si pose alla ricerca di un’ occupazione, ricerca che lo porterà, come capitò a molti altri suoi connazionali, oltre confine, nella vicina Svizzera dove trovò lavoro in una fabbrica. Conoscerà poi, sposandola successivamente, mia madre: Pierina Guggiari. Alla nascita dei figli, dapprima Flemy, poi Danilo ed infine Willy deciderà di tornare in Italia trasferendosi però dal paese di Roncone a Trento trovando lavoro dapprima come magazziniere, poi come usciere in questura ed infine impiegato presso il Commissariato di Trento.

Quando morì stroncato da uno di quei mali incurabili che portano alla morte nel giro di pochissimi mesi, ricordo che mi trovavo al suo capezzale e raccolsi l’ultimo suo respiro. Non aveva nemmeno potuto godere la sua pensione, visto che da nemmeno un anno vi era andato, e già andava a raggiungere quel Signore che così tante volte in quei cinque anni di guerra e prigionia aveva ringraziato d’averlo lasciato vivere ancora.

Venni a conoscenza del diario appena terminati gli studi della scuola dell’ obbligo quando un giorno proprio lui decise di mostrarmelo, chiedendomi se potevo predisporgli alcuni disegni da inserire nel testo. Per la verità più di una volta l’avevo visto chino su una serie di fogli manoscritti che riordinava, correggeva, integrava con nuovi ricordi. Erano gli appunti che, come seppi poi più tardi, era riuscito a comporre in quel periodo 1940-1945; pezzi di carta e di stoffa, che teneva nascosti in una tasca interna della camicia e che ogni volta che tornava a casa in licenza provvedeva a riporre in qualche cassetto. Una volta terminata la guerra, quegli appunti rimasero celati volontariamente o no, in quel cassetto per un bel po’ di tempo; forse per cercare di dimenticare, cancellare, rimuovere dalla sfera dei ricordi momenti che lo avevano troppo duramente provato e che gli impedivano una visione serena della sua vita futura.

Un giorno però decise di riprenderli in mano e di riordinarli disponendoli cronologicamente. Ciò avvenne ad oltre dieci anni da guerra finita, quando ciò che era avvenuto in quei giorni poteva essere sopportato con un po’ più di forza. Quegli appunti vennero quindi sistemati dapprima riscrivendoli a mano su un grande quaderno e poi – ricordo – dattiloscritti durante le serate di un inverno, e fatti rilegare in un volume a cui tenne particolarmente, lasciandolo leggere solo ad alcuni suoi amici.

Ebbene fu quello il diario che mi diede appunto da leggere. Io che non avevo mai saputo niente fino allora di questo periodo da lui vissuto perchè aveva sempre evitato di parlarne, leggendo quelle righe rimasi sconvolto. Quelle notizie, forse perchè si riferivano a mio padre, forse perchè erano così profondamente reali nella loro semplice esposizione, forse ancora perché confermavano quello che non si voleva credere a ciò che era accaduto in quei campi di sterminio e concentramento nella seconda guerra mondiale, quelle notizie dicevo, mi colpirono profondamente e mi fecero considerare alcuni aspetti di mio padre in un modo diverso.

Ed oggi alla luce di eventi a noi tanto vicini, quali il conflitto bellico nella ex Jugoslavia, la visione di nuovi campi di concentramento, le immagini che quotidianamente ci vengono proposte attraverso gli organi d’informazione di quella guerra, mi sono ricordato di quel diario di mio padre e ho deciso che forse valeva la pena divulgarlo.

La prima parte nella quale viene esposta la vita vissuta sul fronte grecoalbanese può non risultare particolarmente suggestiva, anche se la forma descrittiva con date ben precise già delinea un’esposizione prettamente diaristica. Vi è anche da dire che buona parte di questo periodo è vissuta dal protagonista lontano dalla prima linea, quella di fuoco e quindi con un resoconto che non offre grandi colpi di scena o particolari racconti ricchi di azione. Cioè essendo al fronte in qualità di Attendente di un Tenente Medico non partecipa direttamente alle azioni di fuoco, ma ne risulta lo stesso coinvolto anche se in forma minore. Al contrario se ne può ricavare lo stato d’animo ed i pensieri di chi si trova coinvolto suo malgrado in una lotta della quale non vede alcuna utilità. E’ lì solo per fare il suo dovere, perché gli è stato ordinato. Non perché lo sente dentro, non per spirito patriottico. Lì in terra straniera si sente intruso, e il disagio si accentua nello scontro con la gente del luogo.

“Non si poteva stare neutrali senza fare la guerra? ma, chi comanda sono loro, a noi non resta che obbedire senza fiatare se non si vuol passare guai seri. Maledetta guerra che non fa altro che mietere vittime per l’ingordigia di grandi!…” così scrive infatti il 6 gennaio del 1941 con aria di muta rassegnazione. Ed è ben felice quando lo richiamano in patria, ma un po’ meno quando scoprirà che anzichè tornare in Italia sarà dirottato nel Montenegro in territorio Jugoslavo a combattere questa volta assieme agli altri Fanti. L’incarico di Portaordini Ciclista gli dà la possibilità di evitare ancora una volta la linea principale di battaglia anche se non riesce ad evitare completamente di venire coinvolto in attacchi e sparatorie. E ancora quando terminato il conflitto nel Montenegro verrà spedito a combattere in Francia non comprende l’utilità di questo “fare la guerra”. Ma senza nulla togliere alla prima parte del diario, risulta senz’altro molto più toccante la seconda nella quale viene descritta l’ epopea vissuta dal protagonista attraverso i Lager di Gladbeck, Gelsenkirchen, Mauthausen, Bochum ed infine quello di Dortmund. La descrizione di quei giorni resa così reale dalle succinte affermazioni descrittive dell’evolversi delle giornate presenta al lettore la stessa fotografica sequenza riscontrata in opere simili molto più conosciute. Viene infatti rimarcata l’irrazionale condotta dei soldati nazisti nei confronti del prigioniero sia di guerra, che politico e ancor più dell’internato per “diversità di razza”. I sentimenti umani compaiono visualizzati solo da una parte della barriera: quella dei prigionieri. (…)

Nel diario un punto costante era rappresentato dalla fede che riusciva a sostenere l’uomo laddove facilmente senza essa sarebbe crollato. “Anche questa volta S.Antonio mi ha salvato!” dice più di una volta mio padre. Non solo lui: Iddio, la Madonna, vari Santi nelle testimonianze degli scampati e reduci sono costantemente presenti. Ma dove forse troviamo più ancora della fede uno stimolo a sopportare le provazioni è il sentimento verso i genitori e la madre in particolare. Quante volte ne parla. Quante volte la invoca! E ciò gli dava forza. L’affetto dei propri cari lontani leniva il dolore e aiutava a sperare. Mio padre fu solo uno di tanti che si trovarono in quella situazione, uno dei più fortunati visto che riuscì ad uscirne. E a tutti coloro che non son più tornati vada un pensiero e una preghiera”.