INTERNATI MILITARI ITALIANI 1943 – 1945

LE TESTIMONIANZE DEI TRENTINI

a cura di Cornelio Galas

Cari amici di Televignole questa è la prima di una serie di puntate dedicate ai cosiddetti “IMI”, ovvero agli internati militari italiani. Una pagina oscura, drammatica, per certi versi anche volutamente dimenticata almeno fino a non molti anni fa. Come se questi uomini, questi reduci dai lager tedeschi, fossero quasi un peso, una pagina della storia insomma da voltare in fretta.

Una ricerca sui trentini che furono prigionieri nel 1943-1945 del Reich germanico può rivelarsi produttiva se al centro della ricerca è la memoria di quella prigionia, indagata attraverso gli scritti autobiografici ed epistolari e attraverso le testimonianze orali che ancora si possono raccogliere. Secondo le indicazioni di massima contenute nell’importante volume edito dall’A.N.E.I. di Trento nel 1955 (Gli I.M.I. La vicenda degli internati militari italiani in Germania, a cura di Bruno Betta), i trentini che vissero questa esperienza furono circa 10.000, 800 dei quali morirono in prigionia.

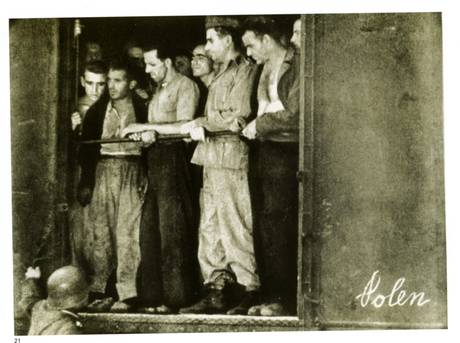

Tra le numerose testimonianze: il diario di Carlo Calzà, soldato trentino, che descrive quello che gli accade giorno per giorno sui materiali che aveva a disposizione, nello specifico due piccole agende, poi dei fogli ripiegati, infine un calendario tedesco annotato direttamente a matita. Ma soprattutto ci sono le foto scattate in quei luoghi di infernale prigionia da un altro trentino, Vittorio Vialli, del quale pubblichiamo oggi una prima serie di immagini riservandoci di tornare ampiamente sulle testimonianze di quest’altro internato trentino, poi impegnato per anni nella difficile, contrastata a volte, operazione di recupero di quegli anni tremendi.

L’acronimo IMI (internati militari italiani), rispecchia la situazione di assoluto disordine, incertezza e impreparazione che ha colto le truppe italiane. «Ingannato Malmenato Impacchettato, Internato Malnutrito Infamato»: queste prime righe della poesia del 1945 di Guareschi descrivono gli inganni di cui i militari italiani furono vittime. Vennero ingannati poiché si disse loro che sarebbero stati riportati in Italia, ma questo non accadde. Furono «Malmenati», «Impacchettati», «Malnutriti», in quanto picchiati e trasferiti nei campi in pessime condizioni, senza cibo a sufficienza con conseguente indebolimento fisico dei corpi, il che nella maggior parte dei casi li portò alla morte. Questa triste realtà accomuna i destini di soldati e di ufficiali che, nell’assoluta atmosfera di inganno e mancanza di direttive, sono stati costretti a vivere la tragica esperienza dell’internamento. Sono diverse le testimonianze, sia di generali che di soldati, che portano all’emergere di molte dimensioni vissute all’indomani dell’8 Settembre: «Noi eravamo lì militari, e i tedeschi subito si sono impossessati di noi, ci hanno preso prigionieri. Sono venuti i tedeschi e noi bonariamente, avevamo l’ordine dei nostri ufficiali di non fare niente, di stare fermi perché poteva avvenire, com’è avvenuto, dove è stato sparato un solo colpo, sono stati distrutti tutti quei militari» .

«Il nostro esercito all’armistizio del tristissimo 8 Settembre 1943, fu abbandonato a sé stesso, [ma] noi, da soldati, abbiamo saputo affrontare la tremenda avventura con dignità e coraggio».

I comandanti italiani avevano tutti sentito il disagio in cui l’improvviso armistizio li poneva di fronte all’alleato con cui avevano con lealtà, se pur con grande disparità di mezzi, combattuto. Questo disagio, questa lealtà, l’impossibilità morale di mutare di colpo l’amicizia in ostilità, avevano fatto cadere quasi tutti in trappole, tese senza nessuno scrupolo dai germanici, per cui soprattutto “l’ordine è ordine e l’amico di ieri, se ordinato, può essere il nemico di oggi”. L’8 Settembre è stato definito «giorno fatale» e fu per soldati e generali l’inizio di tanti mali e tante sofferenze, riconosciuto come la «data nera della mia vita, dell’Italia e degli Italiani» , proprio perché stravolse numerose vite, alcune delle quali cessarono di esistere con l’internamento per lo strazio, per la fame, per le torture, per le malattie, per le fucilazioni. Esso fu un percorso molto lungo, che vide nel lavoro coatto la massima espressione del potere esercitato dalla pratica totalizzante.

Il viaggio e l’arrivo al campo

“All’alta griglia del vagone lo sguardo si ostina a farmi preda del mutevole paesaggio e a distogliermi non serve la pena del treno ferraglioso, il languore tormentoso dello stomaco vuoto da due giorni …”.

Durante il viaggio verso i luoghi di internamento i militari italiani cominciarono ben presto a comprendere quale dura vita gli si sarebbe presentata. La maggior parte di loro fu deportata nei territori del Reich nei giorni immediatamente successivi alla cattura; i lenti spostamenti avvennero via ferrovia e via nave in condizioni disumane: numerose testimonianze di chi viaggiò in treno parlano di vagoni merci pieni fino all’inverosimile che non venivano aperti per giorni e giorni, dove mancavano cibo ed acqua e persino la possibilità di soddisfare i bisogni corporali. Le SS portavano via gli zaini migliori, soprattutto quelli degli ufficiali, nella speranza di far bottino. Chi tentava di difendersi o di resistere veniva legato e minacciato. Nelle stive il carico era enorme, si stava in piedi uno accanto all’altro, stretti e pigiati, senza la possibilità neppure di muoversi e con difficoltà di respirare. Furono distribuiti e smistati nei lager principali in Germania, Russia, Polonia, Jugoslavia e Grecia, successivamente divisi in campi diversi: i soldati vennero rinchiusi negli Instammager/Stalag, gli ufficiali furono, invece, internati negli Offlager. All’arrivo sia per gli ufficiali che per i soldati semplici vi era l’identificazione: i tedeschi compilavano una scheda con tutti i dati anagrafici dei prigionieri e assegnavano ad ognuno un numero che veniva riportato su una piastrina metallica.

Il controllo era assoluto. Nel corso del periodo di detenzione fu abbastanza frequente lo spostamento da un campo all’altro, sia per i generali che per i soldati, qualunque fossero le condizioni atmosferiche. Carlo Calzà trascorse la prima parte della sua prigionia in Prussia orientale, nella cittadina di Gendauen dove venne preso a lavorare, per poi tornare al lager1 . Occorre chiarire inoltre che vi era un’organizzazione di smistamento piuttosto complessa: i “nostri” generali appena fatti prigionieri rimasero per alcuni mesi nello stesso campo; mentre i soldati generalmente o vennero avviati subito al lavoro oppure in campi secondari per essere registrati e poi spostati in base alle esigenze dei loro “padroni” di lavoro. Carlo Calzà racconta sul suo arrivo al campo: «Una speciale operazione ci viene fatta il giorno appresso. […] Passiamo in un ufficio dove ci chiedono tutte le generalità, ci mettono un cordone al collo con attaccato un piastrino con ivi inciso il numero del prigioniero (3013). […] Gli prendono anche le impronte e fanno una foto segnaletica, come dei veri delinquenti”.

Condizioni materiali e morali, la struttura dei campi

Poiché i diari ci consentono di confrontare diversi campi nei quali furono rinchiusi i “nostri” generali, dalle loro descrizioni e dal tono delle loro parole si può cogliere agevolmente il diverso grado di “comodità” delle strutture in cui erano rinchiusi: si va da Schokken, apparentemente più gradevole e funzionale, a Flossenbürg, dove la barbarie è costantemente davanti agli occhi degli internati. L’impressione è che la sostanza non cambi, ma solo la forma, presumibilmente per la differenza, cui i tedeschi tenevano, che correva tra un campo “riservato” agli ufficiali superiori e i campi misti. ttra tutte le varie tipologie di lager quella dei “Konzentrationslager” militari era la più terribile, perché da questo ben pochi fecero ritorno dei milioni che vi furono “ospitati” Significativa è la considerazione sul momento del loro arrivo al campo: «Al bagno vedemmo per l’ultima volta in mezzo a noi i nostri ufficiali, questa volta nudi e miseri come noi».

In queste parole si può cogliere la presa di coscienza dell’iniziale annullamento di ogni gerarchia militare nei campi di prigionia, dove l’accusa di essere dei traditori accomunava tutti gli IMI: successivamente i generali potevano avere un trattamento più o meno privilegiato in ragione del loro grado, ma la sofferenza che provarono per tale situazione emerge indifferentemente da tutti i diari presi in esame, siano stati essi soldati o ufficiali superiori. A parte le suddette iniziali differenze nello smistamento, i campi dei generali e quelli delle truppe ne presentavano poche altre: se negli Oflag si avevano minori probabilità di subire i bombardamenti, negli Stalag i prigionieri erano costretti a subire pesanti incursioni aeree. Ad esempio il soldato Giovanni Tosi racconta che «i bombardamenti alleati erano terrificanti e continui […]. Anche le stazioni ferroviarie erano uno dei bersagli preferiti». Ma nella sostanza la situazione era la stessa: si dormiva su «una specie di castelli che assomigliano alle conigliere. […] Benché sul legno duro si dorme ugualmente, coprendoci con due vecchie coperte che ci vengono costì distribuite», con la costante compagnia dei cimici che disturbavano il già debole sonno dei prigionieri, o anche di «grossi topi» . Ma poteva capitare che ai generali venisse riservato “un trattamento di favore”, come a Schokken dove essi non dormivano in letti biposto come invece i soldati nella baracca di legno . Vi potevano poi essere differenti strutture attigue alle baracche, come le cucine, i bagni, e nei campi più forniti teatrini e sale riunioni, oltre alle “dimore” dei soldati tedeschi . Vi erano poi quelli più duri dal punto di vista delle condizioni materiali e psicologiche: il campo nazista di Flossenbürg era decisamente più insostenibile rispetto a Schokken, così come lo Stalag 344 vicino la città di Lamsdorf, in Polonia, aveva una disciplina più rigida di quella di Gerdauen, che il soldato trentino Calzà rimpiange per la grande libertà che concedeva loro. Gabriele Hammermann racconta poi come ad ogni trasferimento si generassero risse per occupare le postazioni più lontane dall’ingresso, che spesso diventavano delle latrine per i prigionieri debilitati che non riuscivano a raggiungere i bagni, e dove venivano posti recipienti per coloro che avevano problemi digestivi, emanando quindi un lezzo insopportabile . Se i campi tedeschi si presentavano in tal modo, non dissimili nella struttura erano quelli degli Alleati russi, francesi e anglo-americani, dove molti IMI attesero a lungo il rimpatrio a causa delle non poche difficoltà logistiche nell’organizzarli. Come si può facilmente intuire, però, essendo campi liberati le condizioni materiali e psicologiche erano decisamente più favorevoli, sebbene la sofferenza per la lontananza da casa persistesse.

Le ragioni del “No”

«[…] Quando il nostro esercito all’armistizio del tristissimo 8 settembre 1943, fu abbandonato a sé stesso, noi, da soldati, abbiamo saputo affrontare la tremenda avventura con dignità e coraggio […], abbiamo saputo combattere in prigionia la dura battaglia per dare il nostro contributo affinché Patria non cadesse nell’ignominia»: la fame, la debolezza, l’angoscia e la barbarie non hanno fatto cedere la loro resistenza, il mantenere fede alla Patria, tener duro al loro giuramento. Un giuramento che è costato a molti la vita. La lettura dei diari ci permette di comprendere le motivazioni che hanno spinto i “nostri” generali alla scelta di una lunga e tortuosa prigionia, dove la sofferenza e l’angoscia erano l’unico pasto del giorno: «Affranti si, ma tenaci nel seguire la via tracciata dalla nostra coscienza di soldati, obbedienti all’imperativo del nostro onore, abbiamo saputo resistere, nella maggioranza, alle imposizioni e alle lusinghe del nemico, che ci offriva la libertà in cambio di una firma». Dall’ottobre 1943 i militari internati si trovarono nella condizione di dover pronunciare più volte una sentenza secca, aderire o meno alla neonata Repubblica di Salò, che divenne una decisione che si caricava man mano di significato. Un semplice “Sì” avrebbe concesso a questi militari, provati dalla fame e dalla mancanza della libertà, di ritornare nella loro Patria e riabbracciare le loro famiglie, ma loro risposero “No!”. Certamente il primo “No”, pronunciato con spirito patriottico ancor prima di patire le sofferenze e le torture dei campi, e l’ultimo, pronunciato dopo mesi di fame e dolorosa esistenza, sono differenti.

Il “No” di fine 1943 è molto meditato: incalza la fame, la sofferenza, il freddo. Questo è più di tutti il “No” della scelta legato al senso del dovere per il giuramento fatto alla Patria, la prima vera Resistenza ai soprusi subiti in questi primi mesi di prigionia. E così cominciò la lunga resistenza degli IMI nei campi, una lunga e faticosissima lotta, tra le tante umiliazioni. Una battaglia silenziosa e dura dietro il reticolato: «Prigioniero dei tedeschi, sebbene malfermo in salute e minorato dal male che la permanenza in campo di concentramento aggravava rapidamente, rimaneva impassibile ad ogni offerta di adesione che gli avrebbe consentito il rimpatrio e la salvezza della vita. Preferiva andare così incontro alla morte, piuttosto di mancare al giuramento». La scelta dell’adesione dura dall’autunno del 1943 alla primavera del 1944. La stragrande maggioranza resistette, più di 600.000, però ci fu chi cedette e pronunciò il “Sì”. Il Generale Gualtiero Santini afferma che 10 ufficiali superiori ed inferiori avevano optato per la Repubblica Sociale italiana ed erano stati concentrati in un campo provvisorio attiguo al 64Z. Molte delle adesioni alla Repubblica Sociale avvenute nell’autunno del 1943 sono spinte da motivazioni ideologiche, giacché molti soldati erano nati e cresciuti sotto il regime fascista. Ma le adesioni avvenute nel 1944, dopo alcuni mesi di dura vita nel campo, erano dovute alle sofferenze, alla fame, alle torture subite che spingevano molti ad optare per mettere fine a tutto ciò.

L’ardua domanda veniva posta in riunioni che servivano a raccogliere le eventuali adesioni. Piero Steiner, nel suo diario, racconta del giorno in cui ci fu la riunione nel teatrino: «Eravamo nel campo di Schokken da pochi giorni quando ci annunciarono che nel pomeriggio sarebbe venuto un rappresentante del partito a parlarci. […] Venne l’ora della riunione. Andammo nel teatrino […] l’indignazione era grave in tutti. Non si poteva avere l’impudenza di parlare di tradimento a chi aveva obbedito e si era, quasi sempre, assunto responsabilità». Anche nel diario del Generale Francesco Giangreco vi è la descrizione del giorno in cui viene fatta loro la proposta dell’adesione in una minuziosa descrizione, facendo quasi rivivere quel momento. Giangreco definisce tale proposta “un ricatto”. Era piuttosto avverso al modo con cui era stato ricercato ed attuato l’armistizio, soprattutto dal punto di vista operativo, ma il senso di onore, e la fede nel giuramento fatto erano ben superiori a tutto questo. L’onore e la certezza si sentono forti e decisi nelle parole utilizzate dal generale Giangrieco, onore e certezza della scelta mantenuta fino alla fine nonostante le lusinghe e le torture da parte dei tedeschi. Il disagio si avverte in maniera decisa nelle loro descrizioni, l’armistizio li aveva messi in una situazione di grande opposizione, opposizione a quelli che fino al giorno prima erano loro alleati.

La scelta fu dolorosa in entrambi i casi, soprattutto perché qualcuno si ritrovò ad aderire per timore di rappresaglie alle famiglie, nel caso contrario perché cominciò un lungo e tortuoso periodo per resistere e mantenere fede al giuramento. Fieri della loro scelta continuarono la impari lotta: «Se ci fucileranno pazienza! Tanti nostri colleghi sono morti in combattimento. Moriremo anche noi». Era questo lo spirito che animava i nostri soldati, convinti e decisi nella loro scelta avrebbero dato la vita pur di non tradire il giuramento fatto: «Come sempre, ho fatto tutto il mio dovere. Ora attendo serenamente». La fede per la Patria si evince anche da queste parole contenute nelle lettere scritte dal Generale Alberto Trionfi a sua moglie. Scoraggiato per la situazione e avvilito nell’anima, porta avanti la sua battaglia convinto di essere nel giusto, di non aver nessuna colpa, ricordandosi ogni volta di aver compiuto il proprio dovere di soldato italiano, sperando e pregando ogni giorno per la sua Italia: “Mi sento talmente puro da non poter temere nulla […] tornerà un giorno il sole sulla nostra Italia!”. Una nota differente però scaturisce dalle sue lettere: la costante importanza data all’opinione dei familiari sulla sua decisone. In quasi tutte possiamo notare il chiedere l’opinione della famiglia che diventa di vitale importanza anche per la paura di sbagliare. Nonostante le umiliazioni subite e le privazioni, Trionfi continua però a sperare in un futuro migliore per il suo paese e per la sua condizione. La domanda non fu posta solo ai generali, ma anche ai soldati semplici, di cui molti reagirono in modo differente rispetto ai loro superiori. La maggior parte pensava a salvare la pelle oppure aderire per poi sabotare, infatti, alla prima richiesta di “SI!” ce ne furono, e molti. Pochi erano coloro che sentivano di tradire il giuramento fatto, altri, invece, erano confusi, anche per non dare un dispiacere ai padri, reduci della prima guerra, ma soprattutto perché non volevano ritornare a combattere: «Quel Tenente ci avvertiva che, nonostante tutto, la guerra sarebbe durata a lungo e ci enumerava tutti i patimenti ai quali avessimo dovuto soggiacere se non seguivamo il suo “cameratesco” consiglio quello di uscire da quei reticolati e incorporarci nell’esercito tedesco. […] L’eco delle sue parole si era appena spenta quando ci lanciò a bruciapelo una domanda: chi di noi voleva aderire? Con mia grande sorpresa vidi alcune mani alzarsi al di sopra delle nostre teste» «Si pensava alla pelle!» . In ogni caso non mancarono le ostilità verso chi aderì alla Repubblica Sociale, anche da parte dei tedeschi, come raccontato nel diario di Steiner: dopo la scelta i soldati tedeschi non mutarono il loro comportamento nei confronti dei militari italiani, come di rispetto per i loro sentimenti.

La prigionia, il cibo

“Ci davano un pezzo di pane, come un cane…Andavamo a lavorare senza mangiare…ci davano 100 grammi di pane e un coppino con acqua dove c’erano scorze di barbabietole. Stringevo i denti ma quello era il mangiare!” I nostri internati erano «malnutriti» non avevano cibo a sufficienza per sopravvivere, in alcuni casi era difficile procurarselo, in altri più facile. Molti prigionieri morivano di fame, stremati dal duro lavoro; spesso erano costretti a vivere 48 ore con soli 100 grammi di pane. La debolezza fisica era troppo elevata, tanto che tutti scesero di peso. Erano diverse le strategie adoperate nei campi sia da generali che da soldati semplici per mangiare anche qualche briciola di pane, perché la fame era in costante crescita: “La fame aumentava, si può dire, di ora in ora. Ricordo che un pomeriggio, durante una breve sosta, vidi delle galline che si inseguivano disputandosi una grossa briciola di pane; feci spaventare quella che la teneva nel momento in cui mi passava vicina, costringendola a lasciarla per poterla mangiare io: sarà stata una briciola di due grammi. Un’altra volta, da un davanzale di una finestra raccolsi nel palmo della mano delle briciole che una mano gentile aveva dovuto lasciarvi per i passeri. A questo ero ridotto!”

Giangreco annota che «il vitto consisteva in una fetta di pane di circa 70 grammi alle cinque del mattino, con una tazza di surrogato; una minestra di verdura con qualche rara patata a mezzogiorno, e un’altra fetta di pane con surrogato la sera» I soldati riuscivano, più dei generali, a procurarsi del cibo, grazie al fatto che quasi sempre lavoravano al di fuori del lager: non era raro che incontrassero qualche civile che, mosso a pietà, passava loro un pezzo di pane. Ancora più fortunata era la sorte di quelli che lavoravano in cucina, i quali ogni tanto riuscivano ad assaggiare qualcosa; ma ciò comportava anche conseguenze nel rapporto con gli altri compagni, dai quali erano spesso malvisti perché sospettati di rubare il loro cibo: ad esempio Calzà lamenta, con tono di rimprovero, la perdita dell’amico e compaesano Pedretti, che «col suo contegno egoistico è riuscito ad accomodarsi in cucina, rubando così quel posto a chi ne avrebbe avuto maggior diritto e dimenticando così gli amici […]. Secondo lui si prende il pane dalla bocca per noi, in realtà lo prende dalla bocca a noi»; oppure chi lavorava nei campi e nell’ambito dell’agricoltura riusciva a mangiare mentre svolgeva la sua attività. Inoltre è stato sempre presente, ma in modo più accentuato con il passare del tempo, il baratto, che consentiva la sopravvivenza per molti internati: si scambiavano infatti oggetti per ottenere del cibo. Ad esempio le sigarette erano straordinari strumenti di baratto, perché con quelle se ne prendeva molto. La fame era quindi costante, ma non per ghiottoneria, poiché quella si esauriva solo nei pensieri: «La fame: non quel bel gagliardo appetito che accompagna nella via del ritorno a casa, ma lo stato che crea un lungo periodo di nutrizione insufficiente» .