a cura di Cornelio Galas

Fonte: “Nikolajewka: c’ero anch’io”. Giulio Bedeschi. Testimonianze fra cronaca e storia

Sergente maggiore Mario Rigoni Stern

55ª Compagnia, Battaglione Vestone, 6^ Reggimento Alpini

Dopo il 26 gennaio 1943, il nostro era diventato un andare che era indipendente dalla volontà e anche dalla resistenza fisica, era un’inerzia della carica avuta prima sul Don nei giorni dell’attesa degli attacchi, e, dopo, nei primi giorni della sacca, quando la volontà di sopravvivere e di arrivare a casa erano forze superiori a ogni altra. Inconsciamente superiori al freddo, alla fame, al pericolo: una pallottola o una scarica di katiuscia o il cingolo di un carro armato potevano essere incidenti che fermavano la forza e nient’altro. Così se morivi era con quella volontà dentro, e non te ne importava.

Questo, almeno, era per me e per i miei compagni che avevano fatto gruppo e scelto; non per quelli, ed erano pur tanti, che avevano buttato le armi e rinunciato, o si erano sbandati, o lasciati andare nella neve perché gli eventi li schiacciavano. E quest’ultimi certamente la tragedia la sentivano e la vivevano in maniera mille volte più amara e penosa di noi perché, spettatori, la vedevano e vi erano dentro coscientemente. Noi no, noi eravamo attori che non capivano perché troppo presi dalla parte. La nostra parte era vivere per arrivare a casa.

Ma dopo Nikolajewka le cose cambiarono. Per me incominciarono a cambiare proprio quello stesso giorno quando, rimasti senza più una cartuccia per la pesante, giù in paese, e accerchiati dai russi che si erano infiltrati tra noi e il grosso della colonna, diedi l’ordine ad Antonelli di smontare l’otturatore della nostra ultima Breda 37 e di disperderne i pezzi sulla neve.

Da quel momento, usciti da dietro lo steccato gridando e gettando bombe a mano, ci disperdemmo come branco di uccelli alle fucilate del cacciatore. Ma mentre gli uccelli all’imbrunire del giorno si chiamano e si raggruppano, io, quella sera, nel caos, non ritrovai alcun compagno, e, all’aperto, attorno a un fuoco gramo mi bruciacchiai le scarpe ai piedi quasi facendo la fine di Pinocchio.

Era notte quando ripresi a camminare dopo la battaglia. Solo. Per la prima volta ero solo. E quando nei giorni che vennero dopo e fino a quando incontrai il cartello che indicava le due isbe dove si andava radunando quello che era rimasto del nostro battaglione, fino allora, dico, quando incontravo un viso noto o sentivo una voce, erano visi e voci di vivi mentre a me stesso io ero morto e cercavo disperatamente gli amici morti.

Da sotto il tavolo di una di quelle isbe, come un cane ammalato, guardavo i piedi dei miei ritrovati compagni. Con gli occhi di cane li seguivo sulla terra battuta del pavimento dell’isba, e un giorno uscii perché Miliô Tourn mi chiamò per nome e non per cognome e grado: mi portava l’acqua calda per lavare la piaga del piede puzzolente, e per farmi la barba.

Il maggiore Bracchi mandò il tenente Zannotelli a prendere il comando della 55ª che ora aveva la forza di un plotone: nessun nostro vecchio ufficiale era rimasto per radunare i sopravvissuti e dei graduati erano rimasti solo Antonelli, Artico e Tardivel; dei sottufficiali restavano Dotti dei conducenti, che a Nikolajewka aveva perso il fratello, e io del plotone mitraglieri, poiché anche il furiere Filippini era congelato, e partì fortunosamente per l’ospedale di Karkow.

Restammo in quel villaggio per qualche giorno ad aspettare chi non sarebbe mai potuto arrivare, e una mattina che era grigio e freddo e nevicava partimmo anche da quelle ultime isbe: era, dicono, il 3 febbraio 1943. Si marciava a piccoli scaglioni per strade secondarie e si andava da villaggio a villaggio senza misura di tempo o di distanza. Qualche volta si incontravano delle sussistenze tedesche dove prelevare da mangiare; ma era sempre poco, e tanto, tanto insufficiente.

Per questa ragione eravamo costretti a prendere quello che era possibile nelle isbe dei contadini; qualche volta loro ci davano senza che si chiedesse, ed erano patate, cavoli o cetrioli in salamoia, pane di semi di girasole, raramente qualche uovo. Si aveva l’impressione che più nessuno si curasse di noi che avevamo il torto di essere ancora vivi. Qualcuno aveva detto che dovevamo seguire i cartelli che indicavano Akhtirka, ma dopo Akhtirka di proseguire per Sumy e Romny e Priluki.

In quel mese di febbraio abbiamo camminato tutta l’Ucraina finché siamo arrivati nei pressi di Gomel. In uno di quei posti, a un comando tappa, ci diedero una cartolina in franchigia da scrivere a casa. Io misi solo la data e la firma, ma il problema fu trovare una matita per scriverla. Ogni tanto, nelle piste che si avvicinavano alle città, incrociavamo i reparti tedeschi che venivano dalla Francia per andare a fronteggiare l’avanzata dei russi; ma per loro noi eravamo niente; o, peggio, uomini sconfitti, a loro d’ostacolo, e dall’alto dei loro mezzi corazzati ci guardavano con aria a volte ironica, a volte sprezzante, ma sempre con alterigia.

Ai loro occhi eravamo Italienische Zigeuner. Zingari. In un villaggio, un giorno, vennero due camion a caricarci e a noi non pareva vero salirci sopra e fare in fretta i chilometri. Ma dopo qualche ora di viaggio, in piena notte e steppa, il camion sul quale ero salito con il primo plotone fucilieri e il mio mitraglieri, si fermò per qualche maledetto guasto. L’autista aveva paura dei partigiani, faceva un freddo cane, soffiava un vento freddo e non c’era possibilità di accendere un fuoco. Non era possibile trovare il guasto e le mani, a frugare nel motore, gli si congelavano.

Allora mandai due pattuglie a esplorare i lati della pista e una ritornò dicendo che a un paio di chilometri c’era un kolkhoz abbandonato e deserto. Vi arrivammo quasi assiderati, accendemmo un gran fuoco e passammo il resto della notte attorno a quel fuoco mangiando semi di girasole. Lì ce n’era un magazzino! Al mattino ritornammo dal camion, dove, dopo qualche ora, ne arrivò un altro a rimorchiarci. Gli autisti avevano sempre paura dei partigiani.

Le ore e i giorni passavano ancora camminando, e sembrava che mai vi fosse fine. Una qualsiasi fine. Anche la neve non finiva mai. Pareva che tutto il mondo fosse di neve da calpestare, e una volta finita la neve dover camminare nel cielo da una stella all’altra come su lastre di ghiaccio nel buio spazio. Per lunghissime giornate grigie camminavo in coda alla nostra piccola colonna e Dotti, il sergente maggiore dei conducenti, mi era compagno.

Nostro compito era quello di rincuorare o aiutare come possibile gli ultimi che più faticavano a tenere il passo: i feriti o i congelati erano stati in qualche modo fatti ricoverare e forse già erano arrivati in Italia con i treni ospedale; ma tra di noi vi erano ancora molti alpini ammalati o con principio di congelamento, e la maggior parte eravamo consumati dalle tribolazioni.

Non ricordo per che motivo, un giorno persi anch’io il contatto con il mio scaglione. Forse era a causa della dissenteria che da tempo mi tormentava o per la piaga che avevo al piede, che non voleva rimarginarsi. Quella sera mi trovai solo in un lungo villaggio. Nevicava. Camminavo rasente agli steccati degli orti e il fucile ad armacollo mi teneva stretta al corpo la coperta come uno scialle; mi appoggiavo sul bastone a ogni passo e la neve fresca frusciava sotto le scarpe.

Arrivato al centro, dove c’è la solita chiesa con le cupole a cipolla, sento con sorpresa suono di fisarmoniche e chiasso allegro provenire da una casa con le finestre illuminate. Mi avvicino per guardare attraverso i vetri della finestra: lì dentro molti soldati tedeschi cantano e fanno baldoria con delle ragazze ucraine. Resto a guardare indeciso se entrare o no, per chiedere un angolo con un po’ di caldo. Fra la neve che continua a cadere mi trovo vicino un vecchio alto e magro, avvolto in una pelliccia di pecora.

“Niet” mi dice. “Non entrare là dentro. Nimieski” dice, “niet karasciò” e prendendomi la coperta mi tira via verso il centro della piazza, lontano dai riquadri di quelle finestre. “Vai” mi spiega “verso quella strada, cammina fino in fondo, fino all’ultima isba del villaggio e chiama Magda. Digli che ti manda Piotr Ivanovic.” Gli dico grazie e lentamente riprendo a camminare. E’ buio, appena si intravvedono le ombre delle isbe. Ma dove busso e dico quello che mi ha spiegato il vecchio una porta si apre: come fossi aspettato.

La penombra dell’entrata è appena sfumata da un lume ad olio che la vecchia regge alto. Con un cenno mi invita ad entrare, ad andare avanti, e poi dice parole con voce tranquilla e pietosa. Mi aiuta a levarmi il fucile, la coperta incrostata di neve gelata che scuote vigorosamente e stende sopra il forno. Sento il caldo invadermi dolcemente e una gran stanchezza uscire dalle parti più interne del mio corpo per invadere muscoli e membra.

Mi siederei qui sul pavimento di terra battuta, con la schiena appoggiata al forno, ad aspettare che la primavera sciolga il gelo del mondo. In questo odore di cavoli, di rape bollite, di farina, in questo vapore umido e caldo, in questo quasi buio dove solo un piccolo stoppino brucia nell’olio di girasole, in questo silenzio profondo che la neve isola qui dentro. Qui sotto. Aspettare un’allodola e un cielo verde e rosa come dalle montagne si vede verso il mare quando finisce l’inverno.

Sto seduto con la schiena appoggiata al forno e il caldo mi scioglie. La vecchia mi parla come fossi un bambino di pochi mesi. Parlando mi leva le scarpe e mi medica la piaga, poi mi fa alzare prendendomi sotto le ascelle e mi fa stendere su un giaciglio dove sono pelli di pecora, e parla, parla dolcissimamente dicendo cose che non riesco a capire. Dopo apre il forno, leva da lì dentro un pignatto di terracotta e su un piatto di ferro smaltato mi porge quattro patate lesse e una presa di sale: “Cusciai, cusciai” ripete, come a un bambino viziato.

Mangio con gran fame e allora lei ritorna ad aprire il forno e mi porge sul piatto delle pagnottine di farina, morbide, con dentro ripieno di latte cagliato: “Cusciai, cusciai” mi dice ancora. Poi mi dice di sdraiarmi e dormire e lei prende un saccone di cartocci e si sdraia per terra, vicino alla porta. Il lumino guizzava ombre fantastiche contro le pareti dell’isba. Anche quando dormivo nel letto di mia madre il lumino ad olio ardeva sul comodino davanti a un luccicante presepio di cartone e nella stufa di cotto sentivo schioppettare la legna d’abete.

Le pareti della camera brillavano come fossero state ricoperte di diamanti e di fili d’argento, ed era invece per la calaverna; e fuori sulla strada che scendeva alla piazza sentivo le compagnie che cantavano il Natale. Poi le ombre del lume e il rumore del fuoco mi facevano paura e con la testa andavo sotto le coperte, e chiudevo gli occhi. Un uomo con un lungo cappotto è in piedi accanto al mio giaciglio, vedo gli stivali di feltro e la canna di un mitra rivolta verso il pavimento. Parla sottovoce con la vecchia che sta affaccendandosi attorno al forno. Alzando la testa incontro i suoi occhi che brillano nella penombra.

Ci guardiamo in silenzio e lui, dopo, con la mano libera, quella che non impugna il parabellum, mi fa cenno di stare disteso; ma non è una imposizione, è un gesto ospitale, d’amicizia. Va a sedersi su uno sgabello vicino al forno e la vecchia, parlando sempre sottovoce, ogni tanto guardando dalla mia parte come dicesse di me, gli porge sul piatto di ferro smaltato patate lessate e focaccine con latte cagliato. L’uomo vorrebbe far mangiare anche la vecchia ma lei dice: “Niet, niet” con dolcezza. Parlano a lungo e per me è una sorpresa perché scopro come fosse la prima volta che si può ancora parlare; parlare e non gridare. Dire parole e non ordini, imprecazioni, bestemmie, monosillabi.

Quando l’uomo si alza in piedi e si rimette in testa il berrettone di pelo e riprende in mano il parabellum, la donna lo segna di croce alla maniera russa e lui scopre i denti bianchi in un sorriso indulgente. Verso di me fa un cenno di saluto e di speranza, da uno sguardo di controllo al parabellum e si avvia. La vecchia lo accompagna sino fuori dalla porta. “E’ mio figlio” dice quando rientra. “Dormi, dormi.” Dopo avermi svegliato mi fascia il piede, mi fa bere un infuso di erbe aromatiche, mi da tre patate bollite. E sempre mi parla come fossi un bambino.

Mi rimetto le scarpe e mi avvolgo nella coperta calda e asciutta; mi metto il fucile a tracolla per tenere aderente la coperta, e la vecchia mi segna con la croce. Mi accompagna alla porta e apre. E’ notte, ma non nevica più, ora. Le stelle brillano tutte nuove e innumerevoli: guardo l’Orsa, le Pleiadi, Orione. Delineo l’orientamento verso casa. La vecchia mi vuole accompagnare fino a una pista segnata da pali con un ciuffo di paglia legato su ognuno. La traccia si perde dove la via Lattea si congiunge con l’orizzonte e ogni cristallo di neve è come una piccola stella. “I tuoi compagni” mi dice “sono passati da qui ieri sera. Se cammini li ritroverai presto. Vai. Vai. E quando arriverai a casa tua ricòrdati della vecchia Magda.”

Sottotenente Angelo Bernasconi

57ª Compagnia, Battaglione Verona, 6^ Reggimento Alpini

Il 15 gennaio 1943 il Battaglione Verona del 6^ Reggimento Alpini era schierato sul Don, all’estremità nord dell’armata italiana: alla sua sinistra il fronte era presidiato da reparti ungheresi. In quel giorno, mentre le compagnie 57ª e 58ª del battaglione si stavano scambiando i loro capisaldi, sul fronte ungherese i russi iniziarono l’azione di sfondamento che doveva portare al completo accerchiamento del Corpo d’Armata Alpino.

Dal settore del Verona questa azione di sfondamento, durata quasi tutta la giornata, fu avvertita e subito valutata nella sua grandezza; il rumore dei reparti corazzati in movimento, unito a quelli delle armi era di una tale intensità che l’aria ne vibrava; probabilmente per la prima volta nella loro storia gli alpini sentivano il frastuono gigantesco di una battaglia di truppe motorizzate e corazzate.

Due giorni dopo, il 17, anche gli alpini del Verona lasciavano il fronte del Don, per la loro tremenda avventura. Si dovette abbandonare subito alla partenza gran parte dei materiali; il trasportabile fu posto sulle spalle. Era la prima volta che il Verona doveva stare all’aperto per tante ore, a nostre spese ed in men che non si dica ci rendemmo conto dell’effettiva durezza dell’inverno russo e dell’insufficienza dell’equipaggiamento. Per proteggerci alla meglio ci avvolgemmo la testa, nelle coperte, proseguendo la marcia in condizioni allucinanti.

La notte fra il 17 e 18 gennaio deve annoverarsi fra le più dure della ritirata: un freddo reso più intenso da un vento che trasportava la neve gelata ci accompagnò per la lunga marcia notturna verso Podgornoje. Man mano che si avvicinava Podgornoje la colonna veniva ingrossata da altri reparti che calavano dalle alture del Don.

Gli alpini dei Battaglioni Vestone e Val Chiese avevano avuto la buona idea di formare con gli sci di dotazione, inchiodandoli a due a due con assicelle, degli slittini che essi stessi trainavano carichi delle loro armi e delle munizioni: questi battaglioni conservarono più a lungo la loro efficienza e la loro combattività anche per questo semplice espediente, e se la Tridentina ed altri reparti uscirono dalla sacca, fu per merito precipuo di questi due battaglioni, che posti in testa alla colonna effettuarono la maggior parte delle azioni di sfondamento.

A Podgornoje dopo qualche ora di riposo, mentre attorno si cominciavano a contare i primi congelati, una colonna di automezzi nelle prime ore del pomeriggio carica il Verona per portarlo ad occupare il nodo stradale di Postojalyi che si trova a circa 25 chilometri. Il giorno 19 infatti il Verona all’alba in formazione di combattimento, senza protezione di artiglieria, si avvicina a Postojalyi, ma viene accolto da un fitto fuoco di mitragliatrici e mortai.

Le perdite sono subito forti soprattutto fra gli ufficiali, l’occupazione del paese avviene, ma immediatamente i russi lanciano un contrattacco che ributta il Verona sulle posizioni da dove era partito il mattino: la pianura dove sostavano gli automezzi che ci avevano portati da Podgornoje. A Postojalyi io non c’ero perché nella notte l’autocarro Bianchi Miles che trasportava me e il mio terzo plotone era finito fuori strada mentre affrontava la dura, ghiacciata salita di Opyt, rompendo in modo definitivo il differenziale.

Le ore che seguirono furono tremende. A piedi seguivamo la strada nella direzione in cui era sparita la nostra colonna. La notte era chiarissima, il cielo splendidamente pieno di stelle, attorno incendi e rumore di combattimenti: i primi cadaveri abbandonati e gelati sulla neve, la prima gente inebetita che cominciava ad avvertire la tragicità della situazione.

Alla fine troviamo la coda del Battaglione Vestone, che sosta in attesa che il Verona sfondi a Postojalyi: mi presento al comandante, il maggiore Bracchi, che mi assegna con il mio plotone alla compagnia del tenente Gaza. In quelle ore di attesa questi due ufficiali si prodigarono in modo meraviglioso per sostenere il morale dei loro soldati. Anche in altre giornate della ritirata dovemmo trascorrere lunghe ore di attesa all’aperto: attesa che i reparti di testa sfondassero la resistenza all’ingresso di un paese, attesa che un ponte od un punto obbligato consentisse il defluire di tutta la colonna, attesa che si decidesse dove dirigersi.

Lo stato d’animo in quelle lunghe ore era condizionato dal freddo che era più avvertibile per il fatto di non camminare, dalla possibilità di essere mitragliati dall’alto, di essere sorpresi dai carri armati, dal timore di dover passare la notte senza un minimo ricovero: la tensione nervosa dentro di noi raggiungeva a tratti l’angoscia, chi non riusciva a reagire era sopraffatto dallo sconforto. Assistiamo al ritorno dei superstiti del Verona: i feriti leggeri sono con loro. Quelli più gravi sono ricoverati a Repiewka, una località di poche case fra noi e Postojalyi.

Al sèguito del comandante di battaglione, raggiungo questa località e ho modo di visitare i feriti. Fra gli altri il tenente Paccagnini che ha il femore fratturato: la sua gamba è immobilizzata con corde a due gambe di sedia. Tutti questi feriti il giorno dopo saranno posti sulle slitte e sui muli e faranno tutta la ritirata con noi: molti di loro usciranno dalla sacca già guariti. Il caporal maggiore Festa, veronese, risulterà guarito da ferita al torace con perforazione al polmone. A Repiewka assisto ancora alla riunione dei comandanti che decidono per il giorno successivo, il 20 gennaio, di attaccare nuovamente Postojalyi.

I protagonisti saranno i Battaglioni Vestone e Val Chiese, che subito dopo nella incipiente notte vedo allontanarsi a prender posizione. Frattanto è arrivata anche un po’ di artiglieria. Al mattino del 20, al Vestone ed al Val Chiese, sostenuti dall’artiglieria, riesce bene la manovra avvolgente e Postojalyi è finalmente presa. La colonna si rimette in marcia e noi del Verona comandati di retroguardia la vediamo sfilare per ore ed ore. Ci disponiamo a difesa su un costone del paese.

Da tutte le direzioni arrivano sbandati di diverse nazionalità, tedeschi, ungheresi, rumeni, che si accodano alla Tridentina. Verso sera arriva un grosso reparto tedesco il cui comandante ordina a quello del Verona di restare sempre di retroguardia. Durante tutta la notte, passata in paese, sentiamo e vediamo truppe alleate che passano: noi siamo sempre fermi; anche nella mattinata del 21 il Verona è di retroguardia su un costone di Postojalyi, dove c’è un mulino a vento. Da qui i russi il giorno 19 hanno infilato il Verona che veniva all’attacco: troviamo infatti delle armi russe automatiche abbandonate.

Nel primo pomeriggio anche per noi è venuta l’ora di lasciare Postojalyi. Con noi sono una batteria di 105 anticarro e due semoventi tedeschi. Siamo ultimi a lasciare il paese, dietro noi c’è il vuoto; alle finestre delle isbe feriti e congelati che non riescono a camminare invocano il nostro aiuto; qualche alpino sta sfiduciato sulla porta delle case in attesa dei russi. Camminiamo per alcune ore; ho in tasca un pezzo di formaggio grana, duro come una pietra e ogni tanto stacco con sforzo qualche pezzetto. Facciamo una sosta di una mezz’ora in un porcile e di nuovo proseguiamo. Tre carri armati russi ci stanno arrivando contro da sinistra.

Fortunatamente per noi la batteria italiana ed i semoventi tedeschi ci sanno fare e dopo averli lasciati avvicinare centrano i loro colpi su due carri, uno dei quali brucia; dall’altro immobilizzato vediamo uscire l’equipaggio che si allontana velocemente. Il terzo carro inverte la marcia e se ne va lasciando noi, sia pure nella nostra brutta condizione, esultanti per il successo. Ritorna il sorriso e ci complimentiamo con chi ci ha dato tanto valido aiuto. Davanti e dietro a noi non c’è nessuno. Mentre noi ci fermavamo per fronteggiare i carri, la colonna ha serrato sotto e ci ha distanziato, da dietro non possono arrivare che i russi.

Camminiamo fino a tardissima notte, aguzzando continuamente gli occhi nella speranza di intravvedere qualche gruppo di case: perdiamo dei compagni che si lasciano andare sfiniti.

Quando arriviamo a Limarewka, il paese è sommerso dalla marea della colonna che ha occupato ogni pertugio. Il maggiore prima di lasciarci in libertà vuole il regolamentare “presentat’arm” il che avviene alla luce di una tettoia che brucia. Non riusciamo a trovare posto, tutte le case sono sbarrate.

Ci sistemiamo io e due altri di cui non ricordo né nomi né connotati, in un pagliaio all’aperto: scaviamo una specie di tana nella paglia e riusciamo a prender sonno. Ci svegliamo dopo pochissimo di soprassalto per il gran fumo levatosi dall’incendio del pagliaio stesso e ci allontaniamo stentando ad infilare solo le punte dei piedi negli scarponi completamente gelati.

La mattina del 22 gennaio a Limarewka spira un po’ di fiducia: si riordinano i reparti e si riparte. Penetriamo in un larghissimo vallone sul fondo del quale scorre un fiume: bisogna attraversare un ponte, il che costringe a rallentare la marcia. Il vallone si riempie in modo inverosimile e stiamo a contatto di gomiti. Basterebbero due armi automatiche sul ciglio per annientarci. Intanto il Val Chiese ed il Vestone, superato il ponte, si dispongono in ordine di combattimento ed entrano nel paese di Scheljakino.

Anche per noi arriva il tempo di oltrepassare il ponte, risaliamo il costone per entrare in paese, mentre dalla sinistra arrivano sparando alcune autoblindo russe. Tocca a noi disporci in ordine di combattimento, anche se siamo impossibilitati per mancanza di mezzi adatti ad opporre una azione efficace. Alle nostre spalle vengono fatti affluire alcuni pezzi di artiglieria che entrano subito in azione e mettono in fuga le autoblindo russe.

Bravi questi artiglieri che con enormi fatiche e sacrifici hanno portato fin qui i loro pezzi ed anche in questa circostanza hanno dato il loro decisivo aiuto. Mi viene in mente il loro motto “per gli alpini e con gli alpini” e ne sono commosso. Nella mattinata avevo ritrovato un caro amico della mia compagnia: il sottotenente Mori che era stato comandato sul Don per altre dodici ore a protezione del nostro ripiegamento.

Ha dovuto camminare lungamente per ritrovarci attraverso la regione occupata, sfuggendo ai russi, e vedendo ben nettamente i segni dei combattimenti e della ritirata in tutta la loro

tragedia. Ci abbracciamo e ci baciamo, sento sul mio volto il freddo dei suoi baffi gelati; staremo assieme quasi senza mai lasciarci i giorni successivi. Il freddo è sempre notevole ed il naso mi gocciola in continuità; chi si copre la bocca ha il passamontagna o la sciarpa tutta ghiacciata, cosparsa di brina. Riusciamo ad entrare con il comando del Verona in una casa con le finestre rotte a cui applichiamo alcune coperte.

Riusciamo a dormire qualche ora ed alla mattina del 23 siamo di nuovo in marcia. Ancora una lunga attesa davanti all’abitato di una Nikolajewka, mentre il Vestone ed il Val Chiese, sempre loro, vanno ad occuparla. Ricordo in modo particolare queste ore di attesa: il freddo che quel giorno era intenso mi aveva innervosito oltre il solito, non riuscivo a star fermo e battevo di continuo gli scarponi fra di loro per tenere i piedi in movimento.

Nel pomeriggio coprimmo invece una lunga distanza, marciando a grande andatura, attraversando molti paesi: in uno di questi vediamo per strada parecchi morti che indossavano dei camicioni bianchi. Sono malati di un ospedale vicino e non ho mai saputo la loro nazionalità e come e perché fossero morti. Alla sera arriviamo a Malakijewa, riusciamo ad entrare in una casa ed a procurarci da mangiare. Quella notte con noi a Malakijewa c’erano dei reparti della Cuneense; ebbi modo di parlare con alcuni ufficiali del Battaglione Pieve di Teco e fra loro trovai il sottotenente Pavoni, originario della provincia di Pavia, che era stato con me al corso allievi ufficiali.

Alla mattina successiva, il 24 gennaio, questi reparti non seguirono la nostra colonna (la Cuneense infatti risulta che marciò sempre nella direzione fissata in partenza) e probabilmente finirono in mano ai russi. Anche il 24 gennaio coprimmo una lunga distanza. La “cicogna” tedesca che ogni giorno sorvolava la colonna e qualche volta atterrava per fornirci informazioni, ci faceva sentire profondamente che non eravamo abbandonati e che qualcuno pensava a noi.

Quella sera arrivammo molto tardi in un paese e malgrado vari tentativi io e Mori non riuscimmo a trovare riparo se non in un grande capannone adibito a stalla. Fu quella una notte disastrosa: alcune case e la vecchia chiesa di legno andarono a fuoco e parecchi alpini non riuscirono a sfuggire alle fiamme. Ci mettiamo in cammino al mattino del 25 e le notizie portate dalla “cicogna” che qualche volta lancia dei messaggi, sembrano migliori. Rosicchio alla meglio dei pannelli di semi di girasole, e dopo un po’ penetriamo nella lunghissima città di Nikitowka.

Qui riusciamo a procurarci qualche cosa di meglio: fra l’altro troviamo molti alveari che senza perder tempo rompiamo per procurarci il miele. Succhiamo direttamente dai favi il miele, inghiottendolo insieme alla cera. Siamo sorvolati a bassissima quota da un ricognitore russo. Oltrepassiamo Nikitowka ed avanziamo di nuovo nella pianura fino alla località di Sruzkaja dove ci fermiamo per la notte. In questa località passano la notte i resti dei tre battaglioni del 6^ Alpini, i già citati Vestone, Verona, Val Chiese, i due semoventi e qualche batteria del 2^ Artiglieria; il resto più numeroso della colonna è a Nikitowka.

Riusciamo a stare tutti nelle case, e dalla direzione da cui siamo arrivati si sente continuamente un gran rumore di spari: fra noi ed il resto della colonna si sono inseriti i russi. L’indomani, 26 gennaio, è una splendida giornata di sole; ci incamminiamo e subito vediamo in lontananza, su una pista parallela alla nostra, diverse slitte russe che a gran carriera vanno nella nostra stessa direzione. Nel cielo compare la “cicogna” tedesca che atterra a non più di cento metri da noi, in testa alla colonna: intanto siamo arrivati sul ciglio di un vallone in lievissimo declivio nel fondo del quale, delimitato dal terrapieno ferroviario, sta un grande paese.

Sapremo dopo, il nome di questo paese: Nikolajewka; noi alpini tornati dalla Russia non dimenticheremo mai questo nome. Sappiamo dall’equipaggio della “cicogna” che il paese è occupato dai russi, e che intendono sbarrarci il cammino. Formiamo allora, i tre battaglioni del 6^ Alpini, tre reparti di circa 80 alpini ciascuno e ci disponiamo in ordine di combattimento ad avvicinarci al paese che dista circa due chilometri. Siamo col nostro grigioverde sulla neve che scintilla al sole e non abbiamo che i nostri fucili. Solo al reparto del Vestone vedo un mitragliatore.

I due semoventi tedeschi non vengono arrischiati, data la distanza sarebbero un bersaglio facile. La nostra artiglieria, mentre noi ci avviamo spara gli ultimi colpi disponibili. Noi del Verona siamo al comando del capitano Enno Dona, camminiamo molto intervallati sia in profondità che sui fianchi. Siamo ormai qualche centinaio di metri avanti, scorgiamo benissimo il paese e noi, che siamo a sinistra, abbiamo di fronte la stazione il cui edificio è al di là del terrapieno.

I russi aprono il loro fuoco di sbarramento con artiglieria e mortai al momento giusto e colpiscono con precisione la testa delle nostre file. I colpi aprono dei crateri, mettendo a nudo il terreno e la neve sprizza in alto come getti di una fontana. In testa alla mia fila cade ferito un ufficiale di artiglieria che era voluto venire con noi: mentre lo faccio accompagnare indietro da un alpino, altri colpi arrivano sulle file del Verona. Infatti non vedo più davanti a me a destra il capitano Dona ed il tenente Mori: saprò poi dal primo che un colpo arrivato vicinissimo lo ha ferito gravemente, colpendo a morte il tenente Mori.

Comunque avanziamo e siamo ormai sotto il terrapieno della ferrovia: passiamo fra i varchi di uno steccato di legno e siamo sui binari della stazione dove è ferma una locomotiva. In questa fase i tenenti Longobardi e Da Ros sono avanti a tutti, pistola in pugno ed incitano i pochi alpini rimasti con noi ad avanzare. Ci affacciamo sul piazzale della stazione e vediamo un cannone russo abbandonato col suo traino: un servente è seduto accanto alle ruote, morto.

In fondo alla strada altri russi si allontanano a cavallo, in uno sfrenato galoppo. Siamo sempre sotto il tiro dei russi; vicinissimo al tenente Burloni, a non più di due passi di distanza, gli cade colpito a morte l’attendente. Di corsa percorriamo un trecento metri della strada davanti alla stazione e svoltiamo a destra per dirigerci verso il centro del paese. Siamo una ventina in tutto.

La strada che stiamo percorrendo ora è in leggera salita, in fondo vediamo gente e riteniamo che siano elementi del Vestone o del Val Chiese penetrati in paese da altra direzione. Non ci siamo neanche accorti, noi del Verona, che penetrando in profondità abbiamo lasciato indietro sulla nostra destra la linea dalla quale i russi ci sparavano contro mentre avanzavamo verso il paese. Se fossimo in forze saremmo in posizione adatta per un’azione efficace alle spalle dei russi, ma purtroppo siamo quattro gatti ed i russi (sono russi anche quelli che ritenevamo del Val Chiese o del Vestone) ci sparano contro da almeno due direzioni.

Cade il tenente Pessagno sulla sinistra della strada, cade colpito alla tempia il tenente Da Ros, che mi cammina al fianco sinistro. Mi arresto un attimo vicino a lui che s’è seduto per terra. Gli applico il pacchetto di medicazione che lui stesso s’è cavato di tasca; perde molto sangue mentre lo accosto ad una casa. Con i tenenti Bressan e Longobardi spariamo diverse fucilate verso i russi che vediamo benissimo: Longobardi che sta in mezzo a noi si affloscia bocconi morto e Bressan è colpito di striscio ad una gamba.

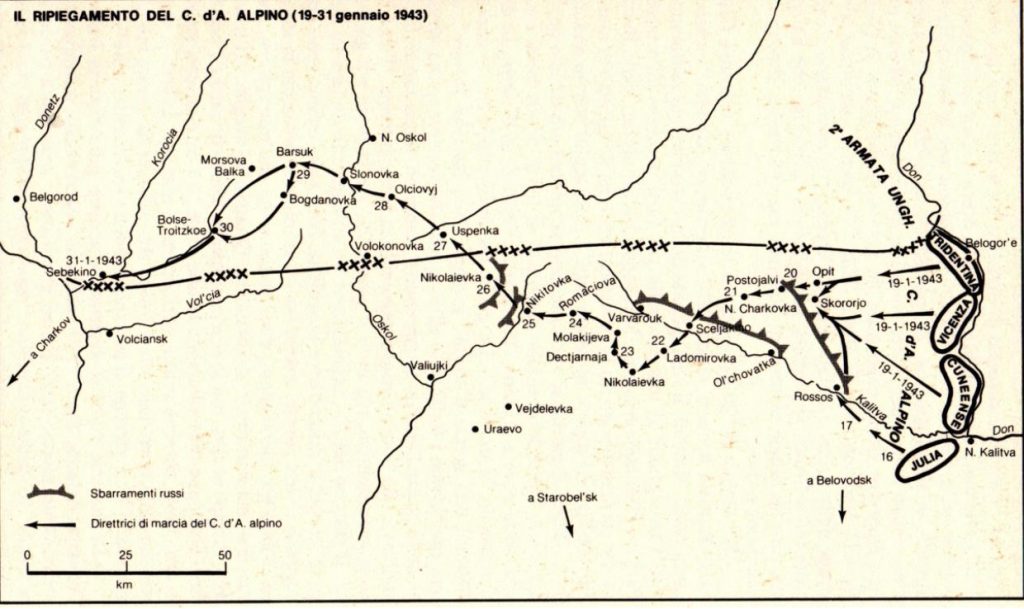

Ritirata di Russia 1943

Non ci resta che ritornare sui nostri passi; ripercorro la strada di poco prima e mi ritrovo in stazione: mi rendo conto che all’infuori di noi nessuno ha varcato il terrapieno della ferrovia. I russi infatti dal di là del terrapieno qualche decina di metri, possono effettuare un tiro molto radente e lo rendono invalicabile. Il declivio da dove siamo arrivati è deserto, nessun reparto si fa sotto per rinnovare l’attacco: un po’”stordito, da solo riparto all’indietro per comunicare al comando, restato in cima al costone, la nostra situazione.

Mi rendo conto soltanto ora della distanza e procedo piuttosto faticosamente, mentre avverto da certi sibili e scoppiettii nella neve che mi stanno tirando addosso. Trovo uno zainetto insanguinato che contiene zucchero sfuso ed un cucchiaio: ne prendo due o tre cucchiaiate e proseguo. Poco più avanti un giovanissimo alpino del Vestone è sulla neve ferito: una scheggia di granata gli ha troncato una gamba all’altezza dello stinco. Il gran freddo gli ha bloccato l’emorragia: con molto coraggio ha anche tentato di applicarsi il pacchetto di medicazione.

Si è sfilato i guanti, quei guanti grigi da sciatore di tela impermeabile leggermente felpati all’interno, ed ora ha le mani dure, ormai congelate. Gli faccio con la neve un po’ di frizioni, gli metto di nuovo i guanti e tento di caricarmelo sulle spalle: lui si lascia fare tutto. Il mio tentativo è però inutile: non sono capace di camminare nella neve a tratti abbastanza alta, per cui lo adagio ancora sulla neve, e gli prometto di mandarlo a prendere.

Gli leggo il piastrino di riconoscimento e poi lo lascio. Ho la fortuna di incontrare quasi subito due portaferiti con barella accucciati in un cratere di granata: indico loro la posizione del ferito e li vedo avviarsi nella giusta direzione. Ho dimenticato quasi subito il nome di quell’alpino, di cui ho sempre un ricordo vivissimo: il ricordo del suo sguardo che seguiva ogni mio movimento; chissà se è riuscito a sopravvivere e se è tornato.

In altri crateri sono fermi al riparo soldati tedeschi, che al mio passaggio dicono “brav, brav Verona”. Ancora avanti e sono sul ciglio. Stanno arrivando i battaglioni del 5^ Alpini che a costo di durissime perdite hanno sfondato lo sbarramento che i russi nella notte avevano loro preparato all’uscita di Nikitowka. Il reparto che incontro è dell’Edolo, saluto un altro mio compagno del corso ufficiali, lui pure di nome Pavoni. Sto avviandomi per trovare il mio comando, questo ufficiale cade ferito all’addome a non più di due metri da me: la fortuna continua ad assistermi.

Al mio comandante di compagnia, il capitano Ridolfi che ferito a Postojalyi, giace in una slitta, riferisco rapidamente; alla notizia che anche Mori è morto lo vedo piangere. Mi faccio dare dei caricatori per il moschetto e ritorno rifacendo la strada verso Nikolajewka, ma non ricordo gran che.

Mi ritrovo comunque nelle vicinanze del terrapieno, e qui il terreno è ricoperto di caduti. Da questa posizione vedo la marea degli alpini che abbandonati gli indugi, scende a valanga in una scena grandiosa e tremenda nello stesso tempo. I russi riprendono a sparare con l’artiglieria ed i mortai e producono dei grandi vuoti: ed inoltre arrivano due aerei a mitragliarci.

In una tale massa di gente, di slitte, di salmerie, il loro tiro è micidiale ed anche il pendio si riempie di caduti. Però non si riesce ancora a superare il terrapieno e si sta facendo sera. I due semoventi tedeschi forzano infine il sottopasso della ferrovia ed io sono presente quando il generale Reverberi si avvia tutto solo a testa bassa, quasi cercando la morte, dietro i semoventi. Lo seguiamo in molti, mentre anche gli alpini dilagano da ogni parte in paese.

E’ fatta. I russi stanno evacuando e vediamo infatti una loro colonna risalire un costone ed allontanarsi: io mi giro all’indietro e vedo il pendio da dove siamo arrivati tutto punteggiato di caduti. Il loro numero deve essere enormemente grande. Mi dirigo, perché vorrei ritrovare e vedere se ancora è in vita qualcuno dei nostri caduti, verso la parte del paese dove siamo penetrati al mattino, ma poi desisto perché mi accorgo di esserne molto lontano e perché temo di non poter trovar posto in una casa.

Percorro un tratto di strada parallela al terrapieno della ferrovia, dove i russi avevano piazzato i cannoni coi quali ci sparavano contro. I cannoni sono li, abbandonati, e sono molti; in terra ci sono i fili telefonici dal che arguisco che lo sbarramento che ci avevano preparato era debitamente organizzato. Entro in una casa nel centro del paese, una casa a più piani, dove il caporale Lusoli, reggiano, mi offre della carne di maiale seccata.

Mi addormento di colpo sulle piastrelle del pavimento. A distanza di trent’anni io conservo nel cuore i nomi del Verona, Vestone, Val Chiese: ogni volta che li sento citare a qualsiasi proposito, il mio pensiero va a quei battaglioni di uno dei quali ho fatto parte. Quante volte abbiamo gridato “Verona”, “avanti Verona”, “sotto Verona”: era un grido di incitamento, ma più spesso un grido fraterno col quale ci chiamavamo di giorno e di notte per tenerci uniti, per sentirci, per non essere soli; in quelle giornate abbiamo assistito ad episodi dolorosi e cattivi, ma anche ad altri di grande, grandissima bontà. Il giorno dopo, il 27, ci rimettiamo in cammino, ma siamo svuotati. Nella colonna c’è molto disordine, i pochi reparti che il giorno prima esistevano come tali, non ci sono più.