a cura di Cornelio Galas

Fonte: “Nikolajewka: c’ero anch’io”. Giulio Bedeschi. Testimonianze fra cronaca e storia

Caporal maggiore Giuseppe Ormellin

55ª Compagnia, Battaglione Vestone, 6^ Reggimento Alpini

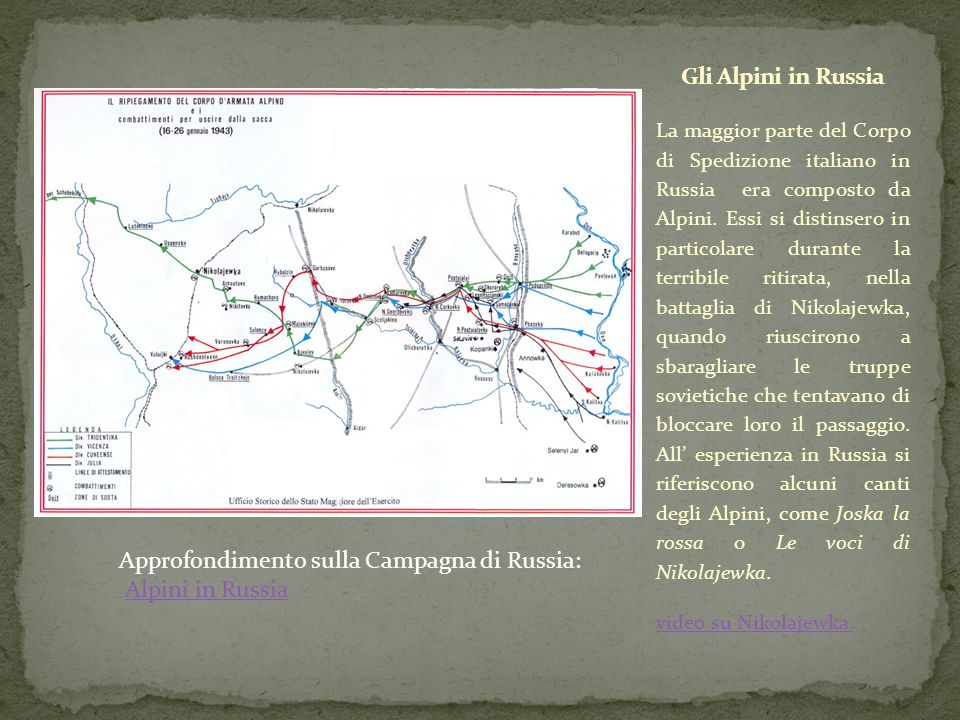

Quando, il mattino del 26 gennaio 1943, Nikolajewka ci apparve in fondo all’ampio avvallamento, oltre il bastione ferroviario, già da dieci giorni durava la marcia degli alpini. Il ripiegamento dal Don si era iniziato il 16-17 gennaio. Il Corpo d’Armata Alpino, costituito dalle Divisioni Julia, Tridentina e Cuneense era schierato sul fianco nord del settore tenuto dagli italiani. A sud c’erano le 6 divisioni di fanteria, i bersaglieri e le Camicie Nere.

Contro questa ala del settore italiano, fin dal dicembre si era scatenata la furia degli attacchi russi. La Julia in quei giorni di dicembre fu spostata a sostituire la Cosseria, pressoché distrutta da un possente attacco russo; ed ancora una volta la gloriosa Julia fu pari al suo valore combattendo in condizioni impossibili, in trincee di neve, subendo perdite disastrose, ma tenendo testa per quasi un mese a tutti gli attacchi.

Il 15 gennaio si scatenò con estrema violenza la seconda offensiva russa, e travolte le difese a sud dello schieramento alpino, i carri armati russi piombarono su Rossosch, sede del comando del nostro corpo d’armata. Era il segnale dell’accerchiamento; infatti una seconda colonna russa irrompente dal nord chiuse gli alpini in una grande sacca. Così cominciò la nostra ritirata attraverso il territorio occupato dal nemico, nelle retrovie sconvolte, senza più un rifornimento, con 30-40 gradi sotto zero, in un mare di gelo, con un vento che ti bruciava la pelle come fosse la vampa di una fornace.

All’immensa colonna degli alpini si erano intanto uniti i resti della Vicenza e tedeschi, ungheresi, e romeni. Come un’inondazione nera sull’immensa distesa nevosa, uomini, muli, slitte, cannoni, avanzavano lenti, trascinandosi verso un’unica meta, tremendamente lontana: ritornare a casa. Il 18 gennaio ad Opyt si sostenne il primo combattimento. Da allora i generali decisero di far avanzare in testa i reparti migliori, poiché quella non era una ritirata, ma un’avanzata in territorio occupato dal nemico.

Alla Tridentina fu affidato il compito di aprire la via con l’appoggio degli ultimi 4 carri armati tedeschi. Giorno per giorno la colonna andava disfacendosi: di combattimento in combattimento si andava perdendo i collegamenti; i reparti che marciavano in testa continuamente si assottigliavano, per quelli che cadevano combattendo, per quelli che restavano indietro sfiniti per la fame, il freddo, il congelamento. Le nostre tappe erano i paesi dove c’erano isbe per ricoverarci.

Coloro che, sopraggiunta la notte, restavano fuori, coloro che non riuscivano ad entrare nelle isbe stipate, erano condannati ad una notte insonne senza riposo. Stretti gli uni agli altri si addossavano contro le pareti delle isbe per proteggersi dal vento della steppa. Così ad uno ad uno passarono i giorni della ritirata. I russi con continue puntate di carri armati, piombavano in coda alla colonna, dove c’erano soltanto uomini senz’armi ai quali la disperata volontà di sopravvivere non bastava più per andare avanti; bloccati nella gelida landa restavano prigionieri del nemico, del freddo e della morte.

Ma anche in testa si combatteva. Il nemico tentava di arrestare la nostra marcia occupando i villaggi disposti sul nostro cammino. Per oltre 10 volte le formazioni che marciavano in testa furono impegnate in furiosi attacchi a villaggi presidiati. Bisognava attaccare nelle condizioni più disperate, con l’appoggio di scarsa artiglieria, senza tempo di manovrare; bisognava solo vincere, bisognava solo passare. E gli alpini passarono ogni volta. A Warwarowka era scomparso tutto un battaglione, il Morbegno, tenendo a bada un’intera formazione corazzata russa, finché la colonna non riuscì a sfilare protetta dal sacrificio di quegli alpini.

Finalmente il mattino del 26 gennaio, noi del Battaglione Vestone, che marciavamo in avanguardia, giungemmo davanti a Nikolajewka. Ivi c’era posto per tutti, ma vedemmo che la cittadina era occupata dal nemico. Disposta in fondo ad un ampio avvallamento, la città era ben protetta dal rilevato della ferrovia, sul quale si era attestato il nemico con forze che per noi erano completamente sconosciute. Il nostro battaglione si dispose in spiegamento di battaglia e, dopo aver atteso invano il grosso della colonna che presso Arnautowo era stata bloccata da una formazione nemica, iniziò l’attacco.

Guidati dal nostro maggiore Bracchi andammo all’assalto, discendendo l’ampia spianata digradante verso il bastione ferroviario. All’improvviso si scatenò su di noi la furia delle armi nemiche: mitragliatrici, cannoni, mortai aprirono un fuoco infernale sugli alpini che scendevano allo scoperto. Il nostro bel battaglione fu in pochi minuti distrutto davanti alla città, dal fuoco di un’intera divisione russa. A Nikolajewka il nemico aveva concentrato ingenti forze, quante gli alpini non avevano mai incontrate durante tutta la ritirata. Nikolajewka doveva essere la tomba del Corpo d’Armata Alpino.

Le nostre perdite nel primo attacco furono enormi; nessuno contò i nostri morti disseminati nel grande avvallamento. Io so dire solo che dei 12 uomini della mia squadra, 3 caddero morti e in 6 fummo feriti: 9 uomini su 12 furono colpiti. Contemporaneamente ad Arnautowo il Battaglione Tiràno andava ripetutamente all’attacco, perdendo quasi tutti gli ufficiali. Intanto attaccarono, reparti del Val Chiese del Verona, dell’Edolo e del Tiràno.

Finalmente verso mezzogiorno cominciò ad arrivare di fronte a Nikolajewka il grosso della colonna. Gli ufficiali raccoglievano i soldati, formavano nuovi reparti con elementi sparsi, con soldati di altre divisioni, trascinavano a combattere dietro di loro gente che non aveva più né uniforme né armi. Raccoglievano le armi dei morti e dei feriti e con quelle attaccavano. Generali, colonnelli, infermieri e conducenti, artiglieri e alpini, mescolati, senza gradi, si slanciavano contro il bastione ferroviario; ma i russi spazzavano il vallone e respingevano un assalto dopo l’altro, con una violenza di fuoco insormontabile.

Cadde il generale Martinat, ed il colonnello Calbo del Vicenza, rimasero feriti il colonnello Adami ed il colonnello Migliorati. Il colonnello Signorini comandante il 6^, ritornò infinite volte all’attacco con i suoi alpini; il capitano Zani, sempre in testa a tutte le battaglie, per otto volte balzò all’attacco anche a Nikolajewka, benché più volte ferito. Non si riusciva a superare in forze il bastione ferroviario: da una parte un’intera divisione russa, uomini freschi, armi potenti, munizioni a non finire, posizione protetta e dominante; dall’altra parte uomini sfiniti, che avanzavano allo scoperto, affamati, febbricitanti, con poche armi, sfiduciati, disperati.

Si avvicinava la sera e tutto sembrava ormai perduto. Il generale Reverberi, l’indomito comandante della Tridentina, decise allora di riunire tutte le forze, di tentare un ultimo disperato assalto: tutti, come una valanga. Raccolse i pochi resti del Vestone e del Morbegno, i Battaglioni Val Chiese, Verona, Tiràno, Edolo, i reparti dei gruppi di artiglieria, alpini e artiglieri della Julia e della Cuneense, fanti della Vicenza; tutti gli uomini validi, feriti, armati e disarmati, slitte cariche di feriti e l’ultimo carro armato. Tutti come una valanga, decise il generale, e lui in testa.

Quando tutti furono pronti il generale Reverberi balzò sul carro armato e gridò con tutta la voce che gli restava: “Tridentina avanti!”. Dal ciglio del vallone un’unica ondata si mosse, avanzò improvvisa ed enorme. La furia delle armi russe divampò tremenda e micidiale; ma dietro a quel carro armato, dietro al loro generale in piedi sul carro, gli alpini non potevano più essere fermati.

Avevano con sé i compagni che più non si reggevano e che ancora li incitavano; e tutti andammo all’attacco, tutti insieme, anche con i nostri morti: disteso su una slitta, solenne nella morte, il colonnello Calbo venne portato avanti e guidò per l’ultima volta i suoi soldati. E gli alpini passarono. Si impadronirono di mitragliatrici, di cannoni e li volsero contro il nemico che voleva resistere ad ogni costo.

La battaglia continuò casa per casa. Alla stazione il capitano Ferroni del Val Chiese, combatteva con la sua compagnia ridotta a pochi uomini; se avesse ceduto i lussi avrebbero preso alle spalle tutti gli alpini. Ma Ferroni resisteva e resisterà fino all’ultimo, e unico superstite in mezzo ai suoi alpini tutti morti, il capitano, più volte ferito, col mitragliatore, lui solo, ricaccerà il nemico e poi morirà di schianto. Il capitano Frugoni del Val Chiese, espugnata con i suoi uomini una posizione dominante, da dove l’artiglieria nemica infuriava, la tenne quanto bastò perché si avvicinassero i rinforzi. Morì con tutti i suoi soldati e venne decorato di medaglia d’oro al valor militare.

I russi ritornarono, ma in un ultimo disperato corpo a corpo la posizione fu riconquistata. Era ormai calata la notte, quando finalmente la tremenda battaglia si risolse a nostro favore. Nelle case abbandonate i sopravvissuti cercheranno un po’ di pane, un po’ di fuoco, un giaciglio per riposare l’infinita stanchezza; per essere in grado di riprendere l’indomani la marcia verso la libertà.

Caporal maggiore Antonio Machina

Battaglione Vestone, 6^ Reggimento Alpini

Ero caporal maggiore portaordini con 12 alpini alle mie dipendenze, addetto al comando di battaglione. Dopo giorni di marce e combattimenti giungemmo a Nikolajewka. Il maggiore Bracchi cominciò a radunare il Battaglione Vestone e passar voce a tutte le compagnie di serrar sotto con tutti gli armamenti a disposizione. Dopo un breve consiglio coi capitani di compagnia, li mandò giù alla ferrovia dove la battaglia era già in pieno svolgimento.

Era un inferno, morti e feriti giacevano dappertutto. A sera i combattimenti continuavano con furia da ambo le parti; cominciavano a scarseggiare munizioni e uomini, ma gli alpini seppero tener fronte al nemico. Sulla sera il maggiore mi chiama: “Machina manda due portaordini giù dai comandanti di compagnia con questo ordine, che tengano le posizioni”. Io gli feci notare che mi era rimasto sano un solo portaordini, mi disse di andare con lui, e così andai. Appena arrivai giù al paese cercammo i capitani e riferii l’ordine di tener le posizioni su ordine del maggiore Bracchi.

Poi ritornammo per riferire l’ordine eseguito al maggiore; quando fummo a pochi passi da lui, una bomba scoppiò vicino e ci ferì tutti e due alle gambe, il maggiore corse subito per aiutarci, mi medicò alla meglio e ci mise su una slitta. Il generale Reverberi salito su un carro armato tedesco disse le famose parole “Alpini avanti a conquistare Nikolajewka”. E così anche l’ultimo baluardo della serie cadde per l’eroico sacrificio di tutti gli alpini, ufficiali, sottufficiali, graduati.

Alpino Alessandro Ruini

54ª Compagnia, Battaglione Vestone, 6^ Reggimento Alpini

Sarà molto strano ricevere notizia oltre oceano, ma mai un alpino potrà dimenticare quei giorni di ritirata dalle steppe del Don. Io sul Don ero portaordini sciatore, molte volte i russi venivano a tagliarci i fili del telefono. La vigilia di Natale 1942 hanno fatto saltare tutti i fili a colpi di katiuscia. I russi la chiamavano “la voce di Stalin”. Il 26 gennaio, cioè la battaglia di Nikolajewka, deve passare alla storia; mi sembra di vedere ancora quel giorno il mio generale Reverberi sopra il carro armato tedesco gridando “Avanti, avanti Tridentina, avanti!”.

Quella notte sono entrato in una casa grande, non era una isba, erano le 11 di notte. Durante la notte si accesero molti fuochi con paglia per scaldarsi e bere un po’ di acqua calda, poi ci addormentammo tutti, lì al caldo e stanchi. Per fortuna io avevo il sonno leggero, e con quel fumo che si era accumulato dentro cominciarono a tossire, allora io gridavo forte “fuori fuori”, e chiamavo i miei compagni “andiamo fuori altrimenti morirete”.

Con tanto fumo non abbiamo trovato neanche la porta, siamo saltati dalla finestra, non so quante decine di alpini si sono salvati. Appena fuori guardai l’orologio: una del mattino; c’era il chiaro di luna che ci faceva compagnia, si sentiva ancora qualche colpo di fucile, qualche lamento, “aiuto aiuto”, si stava zitti per ascoltare il nemico. Alle ore 4 siamo partiti perché i piedi non resistevano più.

Due giorni dopo ho trovato un cavallo dei russi, era un polledro gris fer; mi ha seguito il padrone con suo figlio per più di 5 chilometri, piangevano e mi dicevano: “Davai comerai davai”, io gli rispondevo: “nima davai, cusec”; quando sono stati stanchi di seguirmi sono ritornati indietro. Durante la marcia mi arriva il mio generale e mi domanda “cosa fai di quel cavallo”, gli rispondo “quando arrivo a quel paese lo mangiamo”, lui mi risponde no, “vieni a cercarmi che io ti darò una vacca per mangiare” e così ho fatto, lui mi ha fatto la foto. Questa foto sono io la vacca e il cavallo. Avrei molto piacere se nel libro si può mettere anche la foto.

Caporal maggiore Celestino Gaiga

53ª Compagnia, Battaglione Vestone, 6^ Reggimento Alpini

Invio questi scritti in cui ho cercato di tradurre il più fedelmente possibile il racconto delle principali vicende che ricordano due alpini del mio paese superstiti della ritirata di Russia (uno di questi è mio padre). L’ho fatto io perché sono alpini che più che la penna sanno maneggiare la falce e il tridente. Sono poveri ed umili alpini che conducono ancora una vita dura su questi monti della Lessinia, che si arrampicano ancora su per sentieri scoscesi sorreggendo pesanti fasci di fieno e che non sono emigrati di qui forse perché più sentimentalmente legati alla loro terra.

Nelle serate d’inverno essi si accendono spesso quando, alle famiglie ed agli amici raccolti insieme, raccontano le inaudite sofferenze della guerra. Forse il ricordo di queste allevia la coscienza di quelle presenti. Le raccontano quasi per insegnare ai figli a non esasperarsi di fronte alle difficoltà comuni della vita, che le tragedie cui li ha costretti la guerra sono assai più grandi, più assurde. Non le raccontano per vantarsi, ma augurandosi che né i loro figli, né i figli dei loro figli debbano narrare simili cose e si debba ancora, per merito della guerra, erigere monumenti, coniare medaglie, scrivere libri.

Verso il mezzogiorno del 17 gennaio, per portare avanti un po’ di viveri mi servii d’una slittaautoambulanza nella quale introdussi un po’ di provviste, mi rinchiusi dentro poi anch’io dopo aver incitato il mulo a seguire la colonna dei soldati. Non so quanto rimasi dentro. Quando però sentii che il mulo non procedeva più e guardai fuori dallo sportello, eravamo già a Podgornoje, la cittadina-magazzino del Corpo d’Armata.

Quando i soldati scorsero i primi depositi li assalirono già affamati, assetati e morsi dal freddo. Penetrarono anche nelle cantine e molti ne vidi afferrare il fucile, perforare con un colpo le botti del cognac, spalancare la bocca sotto quel fiotto, poi barcollare e addormentarsi morendo ubriachi di freddo e di cognac. Dopo Podgornoje giungemmo ad Opyt: qui fummo accolti dal fuoco dei carri armati e dalle artiglierie russe. Ricordo che il compaesano Aldegheri Bruno, pure lui del Vestone, fu scelto per portare granate ai sette cannoni della nostra artiglieria piazzati per far fronte al fuoco dei russi.

Ma ad un tratto si fecero avanti altrettanti carri armati russi su cui sventolavano bandiere italiane. I nostri rimasero disorientati per un attimo: ciò che bastò ai russi per distruggere i nostri cannoni. Ad Opyt si riunirono molte truppe in ripiegamento. Corse voce che i nostri generali e comandanti e quelli tedeschi si fossero incontrati per decidere sul da farsi. Si diceva anche che il colonnello Signorini, rompendo indugi e tentennamenti, s’era mostrato risoluto a mettersi alla testa dei reparti e guidarci fuori della sacca.

Dopo Opyt si dovettero sfondare parecchi capisaldi russi per poter procedere. Ricordo che, poco dopo aver lasciata la cittadina, sentimmo per la prima volta sparare una salva di katiuscia che veniva chiamata “voce di Stalin”. Lo schianto fu così tremendo che, per lo spostamento d’aria, si cadde tutti sulla neve. In quel momento mi trovavo vicino al compaesano Adelino Gaiga che si rialzò in piedi e scoppiò a piangere come un bambino: “Ah, Celeste… Non ritorneremo più dalla Russia!”.

Per parecchi giorni si camminò nella tormenta: la neve turbinava fino all’altezza di molti metri. Quando in un pomeriggio la tormenta cessò, ci apparve il cielo ed un aereo volò sopra la colonna: tutti lo fissarono estasiati come se vedessero Cristo. Io avevo perso il mio

mulo, la fame e la stanchezza crescevano: ricordo che il mio compaesano Vito, fratello di Adelino, visse per otto giorni col cuore d’un asino. Del resto vidi anche qualche nostro mulo accasciarsi sulla neve, e subito uno stuolo di soldati lo prendeva d’assalto: la povera bestia si muoveva ancora e già era divorata per metà fino alle ossa.

Affamato, un giorno mi distanziai dalla colonna, entrai in un villaggio sulla nostra sinistra per cercare un po’ di cibo. Vi avevano già fatto irruzione dei tedeschi e scorsi una vecchia madre tremante che stava trascinando sulla soglia di un’isba suo figlio ucciso da uno di quei soldati. Feci per accostarmi ed aiutare quella povera donna. Ma mi sopravanzò un altro soldato tedesco. Un colpo secco partì dalla sua rivoltella e sul cadavere del figlio cadde anche quella madre. Mentre fuggivo atterrito, trovai sulla neve nientemeno che una piccola botte di vino sventrata.

Il vino era fuoriuscito: afferrai un blocco di neve impregnata di quel liquido e vi affondai le fauci avide. Quando però, poco dopo, mi ricongiunsi alla colonna, m’accorsi che barcollavo: a causa della debolezza quel po’”di alcool mi aveva inebriato. Una sera giungemmo in un villaggio, molti soldati s’erano già sparpagliati nelle isbe, ma giunse l’ordine di fuggire perché stavano precipitandosi su di noi i carri armati russi. Poco discosto da me un soldato aveva acceso un rogo su cui stava abbrustolendo una pecora e quando sentì quell’ordine rispose: “Anche se mi piovessero addosso tutti i diavoli dell’inferno, io rimango a cuocere la pecora”.

Mi feci dappresso anch’io a quel soldato, quand’ecco farsi avanti un altro soldato e dire: “Gaiga, prendi questa coperta”. Ma invece di darla a me, vidi che l’allungò a quello che arrostiva la pecora: allora guardai meglio ed alla luce della fiamma m’apparve la faccia di Vito. Poco più tardi raggiunsi una sorta di rustico capannone coperto a paglia: innumerevoli soldati vi si erano già rifugiati entrando per una piccola apertura. Io vi entrai proprio tra gli ultimi.

Ad un tratto nel buio del capannone apparvero delle fiamme: un grido di raccapriccio si levò da tutte le parti. Io che mi trovavo vicino all’apertura feci in tempo a precipitarmi fuori perdendo il fucile ed una scarpa, ma i più di quei soldati rimasero bruciati in quel rogo. Fuori altri soldati, pazzi di freddo, stendevano le mani verso quelle fiamme per riscaldarsi, al cospetto di quei loro compagni carbonizzati, come se nulla fosse accaduto, dato che in ogni caso non potevano dare alcun aiuto.

In quelle giornate uno degli amici della mia compagnia, Isidoro Bombieri, incominciò a soffrire per congelamento ai piedi. Frugando tra le isbe d’un paese riuscii a scovare un cavallino. Con corde ricavate da un vestito di donna attaccai a quello una slitta su cui coricai Bombieri, coprendolo di stracci e piumini trafugati pure tra le isbe, e vi salii io pure. Il cavallino ci trascinò avanti per quattro giorni. Se non che, un giorno, alcuni ungheresi lo tolsero col fucile spianato; poco dopo però lo riprendemmo usando lo stesso metodo.

Altro fatto che non dimenticherò mai: in uno di quei villaggi un ufficiale mi intimò di mettermi in disparte per incitare la colonna ad accelerare il passo. M’accorsi che poco discosto v’era un letamaio tutt’intorno al quale giacevano distesi dei soldati morti, ma tra loro s’era nascosto un ragazzetto russo ancor vivo. Se ne accorse anche un soldato tedesco che si staccò dalla colonna e mi fece segno di ucciderlo. Risposi con un cenno risolutamente negativo.

Allora quello avanzò deciso a togliermi il fucile ma glielo puntai contro; così, imprecando, quello si ritrasse; ma lo vidi afferrare una specie di frusta, scagliarsi come un forsennato sul fanciullo e colpirlo spietatamente. Questi guizzava in aria gridando disperatamente finché non ricadde morto. Avrei voluto freddare quel tedesco, ma invece fuggii sconvolto verso la colonna.

Durante uno dei tanti assalti contro i capisaldi russi mi si incaricò di avanzare con una decina di soldati verso un’isba dalle cui finestre i russi sparavano sui nostri. Mi mostrai un po’”titubante, ma mi fece coraggio l’amico Bruno Colle che addirittura strisciò davanti a me: conoscevo la sua abilità e mi diedi a seguirlo sicuro. Ma ad un tratto, balzando in avanti, lo vidi ricadere malamente e farmi segno d’appressarmi a lui. Quando lo raggiunsi: “Celeste” mi disse “mi hanno colpito. Io muoio”. Con fatica estrasse dal seno il taccuino ed una sua foto, mi consegnò queste cose pregandomi di salutare la mamma e sua moglie, di dir che moriva sereno, nel loro ricordo.

Esterrefatto e ignaro del pericolo, me lo caricai sulle spalle, lo riportai indietro e Dio volle che rimanessi incolume sotto i tiri dei russi. Ma Bruno, un altro caro amico della 53ª, era morto, tutto era avvenuto in un attimo. La notte del 25 gennaio, assieme al tenente Occhi ed altri soldati mi rintanai in un’isba di un villaggio. Un soldato a sera era passato ad avvisare che il mattino seguente bisognava partire presto per sfondare un altro caposaldo russo. Fui proprio io a svegliare verso le quattro del mattino il tenente Occhi e gli altri soldati.

Poco dopo partimmo. All’alba giungemmo in vista di Nikolajewka. La cittadina era tranquilla: pareva impossibile che stesse preparando una trappola di morte per i nostri battaglioni. Qui la colonna s’arrestò e si cominciò a costituire le prime compagnie per dare l’assalto alla città. Unico residuo di senso di umanità era il fatto che si toglieva il fucile a chi aveva i piedi congelati, oppure a chi il freddo aveva divorato il naso o un orecchio, per dare l’arma ai sani. Io, che arrivai tra i primi ed ero disarmato, fui inserito nella fila dei portaordini che seguì la prima compagnia inviata all’assalto.

Ci appiattammo sulla distesa gelata, alla distanza di qualche decina di metri uno dall’altro. Quando la prima compagnia s’avvicinò alla linea nemica, si scatenò l’inferno. I nostri soldati cadevano inesorabilmente sotto le mitragliatrici dei russi. L’ordine che si doveva trasmettere in continuazione era sempre lo stesso: “I nostri soldati sono stati falciati. Inviarne altri!”. Così per tutto il giorno. Il sole scintillava sulla steppa ghiacciata attenuando un po’ il rigore del gelo. Ma anche quel sole pareva fatto apposta per ucciderci tutti. Qualche passo più avanti a me scorsi una pagliuzza emergente dalla neve.

Mi trascinai carponi fin presso a quella, come se avessi trovato una fortezza difensiva. Aerei russi volavano in continuazione sopra la massa di gente che s’andava sempre più ingrossando. Vedevo le bombe staccarsi al di sotto di quelli, piombare nella folla aprendo dei baratri e sollevando in aria le membra dilaniate di quei disgraziati, ma non sentivo il loro tonfo. Nel tardo pomeriggio si dovette trasmettere la notizia che le nostre munizioni si

stavano esaurendo. Verso le quattro giunse l’annuncio che non avevamo più armi e si videro i superstiti dei nostri battaglioni arretrare.

Allora anch’io tornai verso la colonna per morire almeno assieme agli altri. Lì s’udivano lamenti di feriti e sospiri soffocati d’uomini che aspettavano ormai con rassegnazione la morte irreparabile. Il sole stava per tramontare, pensai che l’avrei visto per l’ultima volta. Ma ad un tratto un urlo immane si levò dalla folla: “Avanti! Avanti!”. Quasi per un prodigio quella marea di gente si mosse, rovinò giù per il pendio come un torrente in piena. I russi sparavano all’impazzata su quella torma di disperati, ma questi avanzavano, molti cadevano colpiti a morte o feriti, travolti e calpestati dall’impeto di quelli che incalzavano.

I russi fuggirono, tanto che quando raggiungemmo le prime isbe non s’udivano che degli spari molto radi e lontani. Ci venne incontro invece l’urlo dei nostri feriti e delle donne russe che, aggirandosi tra di essi e soccorrendoli, gridavano: “Poveri italiani! Poveri italiani!”. Io mi associai a un robusto artigliere. Salimmo dapprima una scala che portava a una soffitta. Ci accorgemmo però che dalla scala scendeva un rigagnolo di sangue e altro sangue gocciolava dalle assi della soffitta, su cui infine scorgemmo un mucchio di soldati russi morti.

Poco discosto ci apparve una chiesa, entrammo: era gremita di soldati morti, e di feriti che si lamentavano. Ci nascondemmo dietro l’altare ma ben presto il freddo e la fame ci sospinsero fuori; quando uscimmo i feriti di prima erano già induriti dal gelo della morte come dei ceppi di quercia. Pellegrinando, come sciacalli affamati capitammo in un’isba dove stavano riscaldandosi e riposando alcuni soldati tedeschi, entrando ci parve di risuscitare, ma poco dopo uscimmo colti da un subitaneo presentimento che quei tedeschi ci volessero eliminare. Uscendo però portai istintivamente la mano ad uno dei loro zaini nascosti in un canto.

Fortunatamente non se ne accorsero. Fuori frugammo nello zaino estraendo con indicibile soddisfazione un po’ di galletta e dello zucchero. Girovagando ancora ci imbattemmo in una capanna, dentro v’era della paglia e con quella accendemmo un focherello per riscaldarci. Sennonché, brucia e brucia, il pavimento di legno si bucò e qualche favilla cadde in un vano sottostante. Udimmo allora venire da sotto uno strano clamore. V’eran nascosti dei russi?

Per un po’ si rimase col fiato sospeso. Poi convenimmo di rompere un’asse del pavimento e – miracolo! – Lì sotto nel buio rischiarato da una manciata di paglia accesa che ci servì da fiaccola, scorgemmo uno stuolo di oche ed una vacca mansueta. Ci calammo lì sotto: nell’elmetto si mise il latte di mucca, e poi si arrostì un’oca. All’alba anche noi lasciammo Nikolajewka. Vorrei ricordare che dopo Nikolajewka corsi anch’io il pericolo di rimanere congelato ad un piede; fu proprio una vecchietta russa a far guarire il mio calcagno paurosamente rigonfiato, durante una sosta in un’isba.

Passarono altre lunghe giornate di marcia sulla steppa ghiacciata, mitragliati ogni tanto da aerei russi, illusi di trovare presso ogni agglomerato di isbe il treno che ci avrebbe riportato in Italia. Finalmente un giorno, anch’io, trascinandomi dietro il mio carico di stracci, giunsi all’incrocio di due strade. Stava ritto proprio là il colonnello Signorini che mi disse guardandomi negli occhi con un senso di compassione: “Sei un alpino?”. “Sì” risposi. Ed egli soggiunse: “Bene! Sei il sedicesimo”, e mi consegnò due cartoline ed un pezzetto di lapis con cui potei scrivere a casa: “Saluti, sono salvo”.

Poco innanzi c’era una scuola semidistrutta ove s’eran radunati i pochi alpini restituiti prima di me dalla pista nevosa. Poco dopo un uomo, lui pure carico di cenci e che poi si seppe essere un generale, si fece innanzi e cadendo tra le braccia del colonnello Signorini esclamò: “Ora non sarai più il comandante del 6^ Alpini, ma…” e sussurrò altre parole che non intesi bene. Dopo il viaggio di ritorno e i 15 giorni di contumacia potei ritornare a casa a zappare il campo di mio padre. E fu in uno di quei primi giorni che rincasando m’imbattei nella madre e nella sposa di Bruno Colle.

Le due povere donne s’eran messe subito alla ricerca, da alcuni superstiti avevan saputo che io potevo fornir loro delle notizie sulla sorte di Bruno. Eran così salite al mio paese, avevano scovato la mia casa, ed entrate erano svenute scorgendo la foto di Bruno che io avevo collocato in un quadro assieme ad altre care memorie.