Le carenze strutturali delle forze armate italiane

a cura di Cornelio Galas

Che atteggiamento tenne l’industria pesante italiana nei confronti dei suggerimenti o dei modelli di carro armato che le veniva offerto di copiare o di produrre? Quali conseguenze provocava la diffusa convinzione che «tanto la guerra la fanno i tedeschi»? Qual era la principale differenza di mentalità tra generali tedeschi e autorità militari italiane?

Lo storico inglese MacGregor Knox è uno specialista di storia militare che ha studiato in modo dettagliato il Regio esercito durante la seconda guerra mondiale. A suo giudizio, la disfatta fu l’inevitabile conseguenza della combinazione di due fattori: le errate valutazioni politiche di Mussolini e la meschinità dei vertici militari, accusati da Knox di incompetenza, provincialismo, ottuso attaccamento al passato e connivenza con la venalità della grande industria.

La sua impietosa conclusione è che «il fallimento militare dell’Italia fascista fu innanzitutto il fallimento della cultura militare e delle istituzioni militari italiane». Resta fuori questione che le armi e i weapon systems (l’apparato bellico) italiani erano i meno efficaci, i meno numerosi e i più costosi prodotti nei principali paesi belligeranti della seconda guerra mondiale. L’acciaio italiano costava il quadruplo rispetto al prezzo del mercato internazionale. Secondo una stima autorevole, le nuove corazzate della classe Littorio consegnate alla marina a partire dal 1940 furono pagate il doppio di quanto sarebbero costate se fossero state costruite nei cantieri francesi, certo non i più economici del mondo.

Lo storico inglese MacGregor Knox

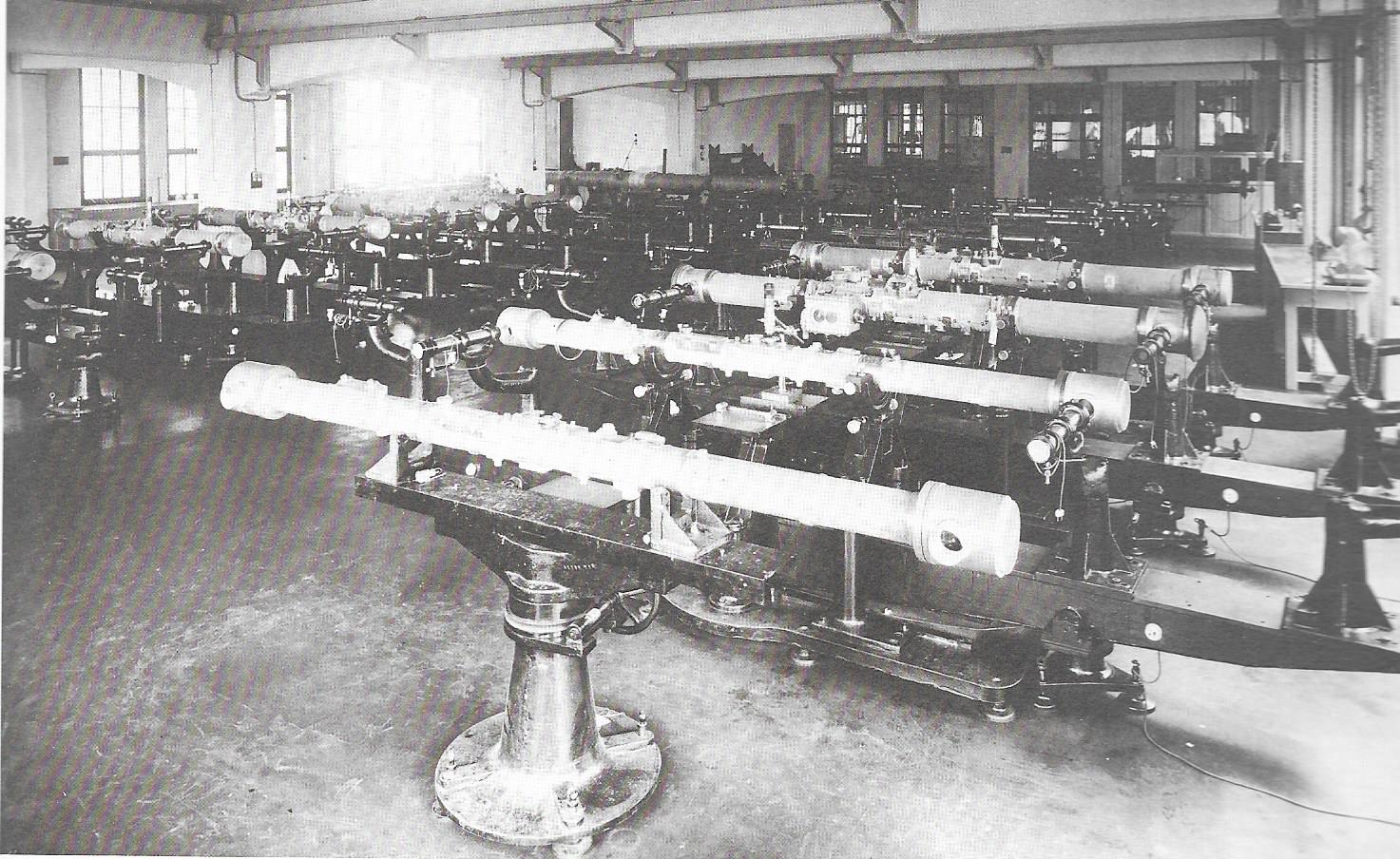

E in settori quali progettazione di macchine belliche, metallurgia, tecnica della catena di montaggio, macchine utensili, strumenti di precisione, elettronica per le comunicazioni, radiolocalizzatori e ecogoniometri, l’industria italiana entrò in guerra – e in grande misura rimase sempre – in una condizione di ostinata e provinciale arretratezza. Ricerca e controllo di qualità in settori chiave quale quello dei mezzi corazzati erano a un livello rudimentale o del tutto assenti; le piastre bullonate del primo carro armato medio FIAT-Ansaldo che vide un ampio impiego in guerra, l’M13/1940, si frantumavano come vetro.

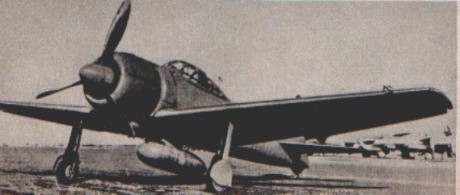

Carro Armato M 13/40. Equipaggio: 4 uomini. Peso: 14.000 kg. Motore: SPA TM40 un diesel 8 cilindri da 125 CV Dimensioni: – Lunghezza 4,92 mt

La progettazione di veicoli e carri armati era un’attività che dipendeva dalla genialità individuale e dalla sperimentazione condotta a tastoni da dei singoli progettisti, anziché da un lavoro di squadra; all’Ansaldo un solo uomo progettò tutti i carri armati e i mezzi corazzati italiani dal 1933 al 1943. Non sorprende dunque che non riuscì mai a costruire un carro armato soddisfacente. Nonostante la cattura e il trasferimento in Italia a scopo di studio – nel 1941-42 – di un T-34 sovietico, il miglior carro armato medio di tutta la guerra, il prodotto più affidabile della FIAT-Ansaldo fu un semovente alquanto robusto con un obice da 75 mm a bassa velocità iniziale.

T-34 sovietico del 1941

Peraltro il complesso industriale non tollerò la competizione di macchine straniere di gran lunga migliori quali il carro medio che la Skoda offrì nel 1941. La FIAT-Ansaldo riuscì clandestinamente a impedire la produzione in Italia del Panzer III o IV, di cui la Germania – e Hitler in persona – offrì in diverse occasioni i progetti, il brevetto e finanche i macchinari per costruirlo. Sebbene la produzione di velivoli fosse oligopolistica più che monopolistica, il reparto aviazione FIAT si distinse per aver progettato e venduto all’aeronautica forse il peggior monoplano da caccia della seconda guerra mondiale, il FIAT G50.

Il caccia nipponico Zero. Entrato in linea nel 1940 fu prodotto in 11.000 esemplari. Toccava i 575 Km/h. Docilità di manovra, enorme autonomia, ma grande vulnerabilità: queste le caratteristiche degli aerei giapponesi.

La raffinatezza aerodinamica evidente, ad esempio, nello Zero nipponico – un aereo che, benché montasse un motore simile al G50 e al Macchi MC200, era equipaggiato con due cannoncini da 20 mm anziché con le inutili mitragliatrici degli apparecchi italiani – era pressoché assente. Analogamente, fino al 1942-43 l’industria non riuscì a produrre un efficiente aereo da assalto al suolo: quelli con cui l’aeronautica entrò in guerra erano un pericolo più per l’equipaggio che per il nemico.

La progettazione di motori avio era incentrata su copie e derivazioni di motori stranieri brevettati negli anni venti e nei primi anni trenta. L’incapacità dell’industria petrolifera statale e parastatale di produrre carburanti ad alto numero di ottani o lubrificanti che non rovinassero i motori contribuì anch’essa a frenare l’innovazione. Tutti i tentativi di progettare l’affidabile motore da 1500 CV necessario ad alimentare i caccia monoposto da 650 km/h e armati di cannoncini fallirono miseramente.

L’azienda Piaggio falsificò impunemente i risultati di una prova di omologazione di un suo motore dopo essere entrata nel mirino perché i motori si fermavano regolarmente in volo. L’aeronautica portò la questione all’attenzione di Mussolini, ma la Piaggio continuò a produrre motori talmente inaffidabili da risultare pericolosi.

Lo stesso rappresentante dell’aeronautica distaccato presso la Piaggio, preso di petto, affermò seraficamente che i tecnici addetti al controllo di qualità dell’aeronautica erano eccessivamente severi: «Ma non avete ancora capito che tanto la guerra la fanno i tedeschi?». […]

Per l’esercito, l’elemento decisivo della guerra era la superiorità numerica, un’ottica solo in apparenza corroborata (confermata) dall’esperienza del 1915-18. Sul finire del primo conflitto mondiale il regio esercito aveva acquisito un buon numero di macchine da guerra, ma i suoi vertici avevano sempre rifiutato una realtà che l’alto comando tedesco aveva invece accettato già a metà del 1916: la guerra era diventata una guerra di macchine.

Gruppo di operai della Piaggio con motore stellare 1940

Alla fiducia nella volontà umana si affiancava la fede nel numero; e forse entrambe contribuirono a far sì che l’esercito tollerasse fino al 1939 di vedersi consegnare i carri armati leggeri L3 da 3,5 tonnellate della FIATAnsaldo, facilmente perforabili dal fuoco delle mitragliatrici e che in un’occasione vennero distrutti da abissini armati di pietre.

Malgrado le sue gravi inefficienze, la FIAT-Ansaldo godette sempre della tolleranza dell’esercito. E sebbene l’ultimo capo di stato maggiore del periodo prebellico, Pariani, avesse correttamente previsto già nel 1936-37 che il centro di gravità strategico dell’imminente guerra italiana sarebbe stato un’avanzata su Suez, progettò di combattere tale guerra principalmente con la fanteria autotrasportata.

carro armato M11/39

Il primo carro armato medio italiano, il pessimo M11/39, aveva il cannone praticamente inservibile perché collocato in casamatta anziché sulla torretta girevole, una soluzione evidentemente dettata dall’incapacità di progettare torrette con cannoni o dalla presunta necessità di ridurre la larghezza del veicolo per adattarlo alle strade italiane.

Uno dei pochi generali italiani con esperienza di comando di unità corazzate in combattimento, Ettore Bastico, fu evidentemente così intimidito dall’opposizione dei suoi colleghi alla nuova arma che durante una riunione di generali superiori indetta nel novembre del 1937 per discutere del futuro dei mezzi corazzati, convenne che «il carro è un mezzo potente che non dobbiamo disconoscere, ma non gridiamogli osanna. L’osanna riserviamolo per il fante e per il mulo».

il generale Ettore Bastico

L’innovazione fu sempre vista con sospetto, in quanto significava scompaginare una struttura di forze che rifletteva una concezione bellica profondamente radicata nell’esercito e serviva al meglio gli interessi del corpo ufficiali. La cosa davvero straordinaria è quanto poco e quanto lentamente le dure lezioni della guerra scalfirono la venerazione dell’esercito per la fanteria e per i muli.

M.G. KNOX, Alleati di Hitler. Le regie forze armate, il regime fascista e la guerra del 1940-1943, Garzanti, Milano 2002, pp. 52-54, 61-65, trad. it. S. MINUCCI e dell’autore

L’industria bellica italiana e la Germania nella seconda guerra mondiale

di Alessandro Massignani

Alessandro Massignani

Se si considerano gli studi sull’economia bellica italiana della seconda guerra mondiale recentemente apparsi in Italia, si constata che esistono diverse ricerche, spesso approfondite, su aspetti parziali, mentre manca ancora una visione d’insieme dell’argomento. La pubblicazione della tesi di dottorato di Angela Raspin, The Italian War Economy 1940-1943, già autrice di un saggio abbastanza noto apparso in Germania, resta quindi, in questo panorama, una eccezione che avrebbe meritato una maggiore attenzione. Per questa ragione, nonostante non si tratti di un libro recente, è opportuno riservargli qualche considerazione.

Angela Raspin (1938 – 2013) durante una ricerca in archivio

L’autrice introduce l’argomento esponendo il suo obiettivo di valutare la politica economica del fascismo in base al suo operato nell’ultima guerra, esaminando la situazione allo scoppio della guerra, i rapporti con la Germania — specialmente nel cruciale periodo della nonbelligeranza — e quindi il ruolo dell’economia italiana nel nuovo ordine europeo. Nel settimo capitolo, dal titolo Trade, Clearing and Arms, Raspin dedica un interessante sottocapitolo a The Supply of Armaments, analizzando le forniture tedesche di armamenti all’alleata Italia e la produzione di questa (anche per la Germania).

La guerra senza niente è il capitolo conclusivo che riguarda essenzialmente il 1943 con la finale assunzione della gestione dell’economia bellica dell’Italia da parte della Germania dopo l’8 settembre, principalmente a cura del ministero di Speer.

L’esame dell’economia bellica è limitata al periodo 1940-1943, preceduta da una inquadratura generale e dai necessari riferimenti alla situazione precedente. Per far questo si è avvalsa della consultazione di fonti archivistiche italiane, come il fondo Thaon di Revel alla Fondazione Luigi Einaudi, le carte conservante nell’Archivio centrale dello Stato, quelle del Fabbriguerra che si trovano nella Speer Collection all’Imperial War Museum di Londra (di cui già si era occupato Minniti nel 1975), ma anche, se non in maniera preponderante, di parte tedesca, come l’archivio dell’Auswàrtigen Amt (il ministero degli Esteri a Bonn), il fondo del Wirtschaftsministerium (ministero dell’Economia) che si trova al Bundesarchiv a Coblenza, quello del comando supremo della Wehrmacht (Okw) di Friburgo in Bresgovia, il ministero dell’Aviazione a Coblenza e le carte della Ig Farben alla British Library.

Hitler con Albert Speer

L’autrice ha poi fatto uso dei documenti italiani e tedeschi microfilmati a cura dei Nars di Washington, forse anche perché ancora oggi il fondo del Wehrwirtschaftsund Riistungsamt a Friburgo è in buona parte da inventariare. Si tratta in ogni caso di fondi preziosi, perché già con l’avvicinarsi della guerra l’economia italiana si andava legando sempre più a quella della Germania o ne veniva condizionata dovendo intrattenere rapporti con quel Grosswirtschaftraum che questa stava creando nell’Europa centrale e balcanica.

Inoltre, come rileva l’autrice, le fonti per lo studio dell’economia bellica italiana sono poche, tanto che la pubblicazione del Fabbriguerra del 1943 e lo studio eseguito dall’Okw sullo stato dell’industria bellica italiana al maggio 1943 sono ritenute le più interessanti a tal fine. Ecco quindi che l’ottica dell’economia italiana vista attraverso le carte dell’alleato tedesco risulta di estrema importanza per l’integrazione della ricerca. L’impiego di una tale ampiezza di fonti d’archivio consente quindi alla studiosa di presentare un quadro dei rapporti economici nel contesto delle relazioni politiche tra Italia e Germania. Le fonti primarie sono naturalmente integrate con un’ampia letteratura sull’argomento, anche se non manca qualche lacuna.

Occorre tener presente che la tesi fu presentata nel 1980 e che quindi gli studi più recenti, anche successivi al 1980 e fino alla pubblicazione della tesi nel 1985, non figurano nella bibliografia. Vi sono inoltre lacune più evidenti sul piano militare, come mancano, ad esempio, gli studi di Minniti e di Ceva, già disponibili nel 1976; d’altra parte le sue indicazioni archivistiche — riferite ai verbali della Commissione suprema di difesa e all’archivio Thaon di Revel — sono utili per un approfondimento dell’importante problema del riarmo italiano negli anni precedenti lo scoppio della guerra.

I ministri Alfieri e Thaon di Revel, ripresi con un folto gruppo di personalità e giornalisti nella sala dedicata all’industria Fiat, seguono le spiegazioni di un esperto che gli illustra un apparecchio

Per molti versi si può dire che la ricerca di Raspin sia complementare rispetto ai più recenti studi italiani. Infatti l’impressione è che sul versante tedesco la ricerca sia stata più fruttuosa che su quello italiano. In questo senso, anche come strumento di lavoro per i suoi utilissimi riferimenti alle fonti tedesche, il volume rimane un importante punto di riferimento per lo studio della nostra economia bellica.

L’autrice documenta l’evoluzione dei rapporti tra Italia e Germania, indicando il progressivo aumento degli scambi tra i due partner, soprattutto con la crisi mediterranea che seguì l’operazione abissina. Così dal 15,8 per cento del 1934 rispetto alle sue importazioni totali, l’Italia era arrivata a dipendere dalla Germania per il 29,4 per cento nel 1939 (con un trend ben inferiore nelle esportazioni), non senza alti e bassi che riflettono i rapporti politici. Le cifre comunque indicano un legame (e quindi per certi versi una dipendenza) sempre più stretto dell’economia italiana con quella tedesca.

È in questo contesto che nel maggio 1937 uno studio di parte tedesca intitolato “Panorama

sulla situazione dell’economia bellica italiana” arriva alla conclusione che l’Italia, mentre costituirebbe un peso come belligerante, può essere valida come neutrale perché c’è la possibilità che si possano avere merci che transitano per l’Italia. In nessun caso si dovrebbe dimenticare nel giudizio economico-bellico dell’Italia le limitate possibilità della sua forza economica a causa dell’impressione che si può avere di volontà di lotta fascista.

L’interesse aumenterà poi con la firma del patto d’acciaio ed i timidi tentativi di una collaborazione sul piano militare, come testimoniano le prese di contatto di von Rintelen e i vari studi messi a punto nel novembre 1939 sull’organizzazione dell’economia bellica italiana. Si può notare un parallelo con una situazione già verificatasi nella prima guerra mondiale, quando nel periodo in cui l’Italia non era in guerra con l’impero guglielmino (fino a fine agosto 1916, in spregio al Patto di Londra), la Germania poteva avvantaggiarsi del transito attraverso l’Italia e la Svizzera per eludere il blocco commerciale britannico.

Altro interessante dato è la mancata intesa e collaborazione militare, affrontata solo con la firma del patto d’acciaio, seppellita e poi riesumata per l’entrata in guerra dell’Italia, che vanta comunque autorevoli precedenti (per esempio tra Germania ed Austria-Ungheria nella precedente guerra) e che è causata dai diversi obiettivi strategici, in parte contrastanti, tra i due partner dell’Asse.

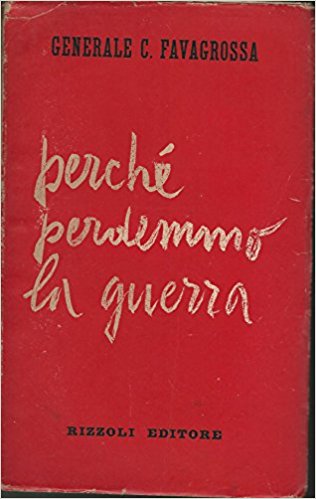

Le due economie belliche si trovano quindi a confronto e ne emergono contrasti e tentativi di collaborazione che non mancano di soddisfare alcune nostre curiosità e di sollevare interrogativi. Così Raspin riferisce sulle trattative intercorse tra i vertici tedeschi ed italiani, nelle quali si confrontavano sovente il generale Georg Thomas, che aveva diretto con notevoli poteri sull’economia di guerra l’ufficio economia bellica dell’Okw, il WiRüAmt, fino all’avvento della cosiddetta “era Speer”, ed il nostro generale Carlo Favagrossa.

il generale Georg Thomas

L’autrice sostiene che quest’ultimo per Thomas “ha sempre fatto del suo meglio, ma è stato frustrato dai suoi colleghi”. In effetti nelle note di Thomas, poi pubblicate da Wolfgang Birkenfeld, si legge: Il gen. Favagrossa dichiara che egli da mezzo anno ha fatto presente le difficoltà esistenti al capo del governo ed ha proposto un colloquio con la Germania, ma non ha mai avuto successo”.

Ed anche: “[…] il capo dell’ufficio italiano per le materie prime e l’economia di guerra, gen. Favagrossa, combatteva una dura battaglia perché gli altri ministri italiani non si muovevano per un chiaro cambiamento verso l’economia di guerra. […] Specialmente la visita del capo del WiRüAmt a Roma presso i comandi italiani portò alla chiara comprensione che il Duce non era chiaramente informato dalle persone che gli stavano intorno sulla reale situazione e che c’erano forti tentativi di evitare l’impiego totale dell’economia per la guerra. Non si capiva neppure chiaramente da parte della direzione italiana il significato dei compiti dell’economia di guerra. Il segretario di stato e poi ministro gen. Favagrossa, che si era dimostrato sempre collaboratore valido e piacevole, non poteva mettersi contro queste aspirazioni”.

generale Carlo Favagrossa.

Queste dichiarazioni di Thomas mettono in evidenza una contraddizione piuttosto stridente con i resoconti dell’attività di Favagrossa nei riguardi dei rapporti con gli alleati.

Le sue memorie infatti insistono su un atteggiamento di “opposizione” alle “manovre tedesche” e di interventi per “frenare lo spirito aggressivo di Mussolini” (e questo anche in epoche ben successive all’entrata in guerra italiana). Commenta Raspin che Favagrossa “was perhaps the only Italian General who was always on good terms with the Germans without being suspected of being in their pay” (“Fu forse l’unico generale italiano che era sempre in buoni rapporti con i tedeschi senza essere sospettato di essere a pagamento”.

Alla base dell’invadenza tedesca puntualmente denunciata da Favagrossa nelle sue memorie c’era anche l’interesse tedesco per far sì che l’economia italiana di guerra concorresse allo sforzo bellico del Terzo Reich, obiettivo che Favagrossa ha sempre ostacolato, almeno nelle dichiarazioni del dopoguerra.

In effetti, secondo Raspin, tutti i tentativi tedeschi in questo senso “ran into serious difficulties” (“correre dentroserie difficoltà “). Anche quando essi tentarono di informarsi sull’organizzazione e sullo stato dell’economia bellica italiana, producendo ad un certo punto, con molta fatica, quel sommario che costituisce ancora oggi un esame interessante della nostra economia di quegli anni, ebbero a superare non pochi ostacoli.

Ancora nell’ottobre 1941 venne steso un rapporto di ventuno pagine sulla organizzazione italiana dell’economia bellica a firma del professor E. Böhler della Scuola superiore tecnica di Zurigo. I tentativi di collaborazione tra i due paesi per una produzione bellica concordata si scontrano con diffidenze reciproche, diretta conseguenza dei rispettivi e divergenti obiettivi di guerra, nonché della coscienza dei problemi di concorrenza che si sarebbero acuiti a guerra finita in una Europa in larga parte dominata dal marco tedesco.

Emerge il confronto tra le due strutture diversamente organizzate per la produzione bellica: con una certa sorpresa i tedeschi si accorgono che in Italia il generale Favagrossa non ha nessun potere sulle commesse di materiale bellico, ma fa solo l’amministratore di materie prime, e neppure di tutte; di più egli sembra — dice l’autrice — “to have only a general knowledge of the programmes of the Italian arms Departments” (Avere solo una conoscenza generale dei programmi dei dipartimenti di armi italiani).

Un tentativo di intervento razionalizzante dello sforzo bellico viene fatto quando i tedeschi si rendono conto che le capacità degli impianti non sono sfruttate al meglio. Così vengono indicati come esempi di sprechi inspiegabili lo sviluppo della produzione di rayon anche se è sufficiente la disponibilità; l’ampliamento degli impianti siderurgici quando la capacità esistente viene sfruttata a metà; la costruzione di navi oceaniche anziché per il Mediterraneo; ed infine che la prosecuzione di consistenti lavori di fortificazione al Brennero contro la Germania.

Lo scenario degli scambi è piuttosto monotono: continue richieste di armi e di materie prime da parte italiana e offerte di reparti e ordini di lavoro da parte tedesca. Le linee fondamentali di questa collaborazione vengono esposte dallo stesso Hitler. I tedeschi tentano con un parziale successo di sfruttare l’industria italiana fornendole materie prime (dato che né per manodopera, né per macchinari gli italiani sollevano difficoltà) per la fabbricazione di parti di armi, senza con questo intaccare la sua capacità di fornire le forze armate italiane di materiale qualitativamente scadente.

Raspin documenta poi accuratamente le vicende delle forniture tedesche all’Italia di materie prime, in particolare di carbone e di nafta, ma anche di acciaio ed altri metalli. La

questione del carbone in particolare è stata spesso chiamata in causa come uno degli elementi determinanti delle difficoltà della nostra economia bellica. Raspin, tuttavia, documenta l’assenza di una crisi energetica, rilevando come dai 13.484.000 di tonnellate di carbone totale disponibili del 1938 si sia passati ai 14.450.000 del 1942, mentre l’energia elettrica prodotta aumentava dai 18.417.000 del 1939 ai 20.223.000 di Kwh del 1942.

Il tema delle materie prime ricorre con una certa frequenza, facendo eco alle argomentazioni spesso prodotte dai responsabili italiani nei confronti dei tedeschi in tempo di guerra. Un esempio sono i colloqui di fine 1940 tra Favagrossa e Thomas per la richiesta urgente di armi e materiali mentre i fronti africani e albanese sono in ritirata. Il rilievo che l’autrice conferisce al problema deriva forse in parte dall’influenza del libro del 1946 del generale Favagrossa e dai suoi consuntivi apologetici sull’attività del Fabbriguerra.

La cosa non può stupire se si tiene conto della scarsità di fonti che l’autrice ha potuto consultare sul versante italiano della ricerca e quindi dell’importanza che queste ultime assumono. Alcune considerazioni critiche peraltro si impongono, anche alla luce di lavori più recenti sull’argomento. La stessa autrice annota la stupita osservazione del capitano Enderle nel settembre 1941, quando apprende da Favagrossa che i fabbisogni delle forze armate italiane sono comunicati una volta all’anno.

Queste ed altre osservazioni fanno concludere che la scarsità di dati sulla reale produzione a disposizione degli storici è anche conseguenza della poco efficiente organizzazione della produzione bellica. È nota ad esempio la dipendenza fino al 1942 della gestione dei combustibili da enti di altri due ministeri anziché dall’organizzazione di Favagrossa.

Alfred Jodl

Un punto di partenza per valutare criticamente la questione può essere il consuntivo effettuato dai tedeschi dopo il crollo dell’apparato militare italiano seguito all’armistizio dell’8 settembre, che mise la maggior parte del paese e praticamente tutta la struttura industriale di questo sotto il loro controllo. Dati consuntivi relativi al “bottino” realizzato dai tedeschi in Italia sono contenuti in un documento usato dal generale Jodl a Monaco il 7 novembre 1943 in un discorso davanti ai Reichsleiter ed ai Gauleiter. Il documento però dedica solo due pagine ai dati che ci interessano, indicando per quanto riguarda le materie prime una “quantità molto più grande, di quella che c’era da attendersi dalle richieste economiche continue”.

Anche Gerhard Schreiber, nel suo recente volume sugli internati militari italiani, scrive, sulla base della documentazione da lui consultata, che “i tedeschi trovarono in Italia così gigantesche quantità di materie prime che apparvero essi stessi sorpresi”. Anche se questi rapporti non sono scevri da una certa componente propagandistica che esaltava quella che Schreiber ha chiamato “der letzte Sieg der deutschen Wehrmacht” (l’ultima vittoria della Wehrmacht), ci sono alcuni dati parziali disponibili per confermare questa impressione: per esempio nei mesi di settembre e ottobre vennero asportati dalla sola zona di Livorno 1.600 tonnellate di rame e dalla zona di La Spezia 50.000 tonnellate di metalli non ferrosi. E il Wek 4 (Wehrmacht-Erfassungskommando) riferì di avere raccolto dal 19 al 25 settembre 1943 105.000 tonnellate di ferro e 10.000 di metalli non ferrosi.

Sull’argomento in sostanza si è troppo insistito, anche perché, come ebbe a scrivere Favagrossa, “colpisce l’attenzione del pubblico”. Così si affidava ogni responsabilità dei problemi della produzione bellica ad una motivazione valida per tutte le circostanze per molto tempo accettata acriticamente da vari autori. In un approfondito lavoro sull’argomento Fortunato Minniti ha assunto invece un approccio critico nei confronti di queste argomentazioni, rilevando come le scorte di materiali siderurgici andassero aumentando nel corso della guerra.

Va infatti considerato che le reiterate osservazioni di Fabbriguerra non trovano il puntuale corrispettivo da parte delle industrie, come altre recenti ricerche hanno poi messo in luce; la questione risulta ben più complessa e viene affrontata da Andrea Curami in un recente contributo che propone stimolanti argomentazioni quali la necessità della gestione delle diverse esigenze e dei conflitti di interessi che sorgono nella distribuzione, l’indipendenza della qualità degli armamenti dalle materie prime, la disponibilità di lavoratori specializzati e macchine utensili, ma più in generale anche l’organizzazione dell’economia nazionale per la guerra.

Come risultato accessorio di queste ricerche, è evidente che allo stato delle fonti disponibili non è più il caso di parlare ancora di drammatica carenza di correttivi per acciai. L’Italia soffrì bensì di una crisi per quanto riguarda i combustibili, ma va notato che l’alto grado di utilizzo di energia elettrica nei forni siderurgici sdrammatizza la questione della scarsità di carbone, almeno per quanto concerne la produzione di acciaio. Un esempio: gli stabilimenti di Pozzuoli dell’Ansaldo, che avrebbero dovuto produrre il carro armato PzKpfw III, non dipendevano dall’impiego di carbone.

carro armato PzKpfw III

Tra i vari problemi invece della produzione bellica italiana, c’è anche quello delle valutazioni in eccesso dei fabbisogni da parte delle forze armate, ognuna operante con criteri propri. È vero d’altra parte che la sopravvalutazione delle necessità in caso di guerra, dovuta anche ad incapacità amministrativa, non è certo una prerogativa delle nostre forze armate. L’ufficio economia bellica dell’Okw tedesco (WiRüAmt) fece una clamorosa stima in eccesso per il fabbisogno di rame trimestrale dell’esercito, calcolando una quantità superiore alla produzione annuale mondiale.

Questa valutazione in eccesso sembra toccare anche le ore richieste per la fabbricazione delle bocche da fuoco delle artiglierie. Come è stato sottoposto ad esame critico il dato di produzione numerica delle bocche da fuoco indicato dal libro di Favagrossa, anche le cifre che ci vengono date per le ore lavorative necessarie alla produzione delle sole bocche da fuoco di artiglierie moderne destano considerevoli dubbi. Si tratta infatti di un confronto tra sole bocche da fuoco, senza quindi l’affusto, tra pezzi prodotti nella seconda guerra mondiale rispetto a quelle prodotte nella prima. Trattandosi di bocche da fuoco tecnicamente identiche la differenza, in genere il triplo di ore se non di più, appare ingiustificata.

C’è infine da considerare la scarsità di macchine utensili idonee e di personale specializzato, che — se non trova spazio nelle discussioni con i tedeschi — talvolta viene richiamata anche nelle riunioni di Favagrossa con Mussolini, al punto che il primo propone di utilizzare — con prudenza — anche i detenuti.

Si legge poi un rapporto tedesco a firma del colonnello Becht che “Attualmente le forze dell’economia bellica italiana non appaiono ancora seriamente minacciate, nel caso che da parte nostra vengano pienamente rispettate per i prossimi mesi le forniture promesse. Ci sono però comunque segni di certe manchevolezze. I trasporti procurano al sottosegretario per la fabbricazione dei materiali di guerra, generale Favagrossa, rilevanti preoccupazioni. Secondo le sue comunicazioni, a causa delle difficoltà di trasporto ci sono già consistenti ristagni alla produzione”.

Come si vede anche il problema dei trasporti iniziò ad incidere in maniera sensibile creando dei problemi alla produzione italiana, così come la zona della Ruhr venne paralizzata non dai bombardamenti diretti ma dal blocco del traffico ferroviario che questi

causarono. Raspin riprende questo argomento in due pagine di nota aggiunte alla fine del capitolo sette della tesi in occasione della pubblicazione, utilizzando documenti del fondo di Agostino Rocca della Fondazione Einaudi per dare dei dati generali sulla produzione bellica dell’Ansaldo.

L’autrice spiega che non aveva avuto precedentemente l’opportunità di utilizzare quella documentazione e riporta delle correzioni alla visione in parte derivata dalla memorialistica italiana. Nota infatti che le osservazioni dell’amministratore dell’Ansaldo sui problemi che investono la produzione sono riferite più alle difficoltà di trasporto che alla scarsità di materie prime, nonché alla carenza di ordini degli organi militari ministeriali, con il risultato di una chiara tendenza all’accumulo delle scorte.

Queste considerazioni consentono di confermare la teoria conclusiva che il generale Thomas aveva esposto su questo argomento: “Come si è visto dopo l’occupazione dell’Italia da parte delle truppe tedesche, da parte del ministero delle corporazioni si era messo da parte in grande quantità produzioni e nuovi allestimenti che dovevano servire per l’economia di pace dopo la guerra. Le relative materie prime, lavoratori e macchinari avrebbero meglio servito per l’economia di guerra. Si constatò anche che la dotazione di materie prime delle ditte italiane era considerevolmente più favorevole di quella che veniva presentata nelle trattative dal segretario di stato incaricato”.

Raspin arriva alla conclusione che “the Italian economie officials fought a long determined battle to get as much as they could from Germany, and to give as little as possible either of goods or information in exchange”. (“I funzionari delle economie italiane hanno combattuto a lungo determinati a lottare per ottenere quanto più possibile dalla Germania e dare in cambio il minimo possibile di beni o informazioni “)

La circostanza che fosse intenzione dell’industria come di dirigenti dello stato prepararsi per il dopoguerra in maniera da trovarsi in condizioni di vantaggio non è un tratto soltanto italiano. Le medesime considerazioni cominciarono ad essere fatte nel 1944 dagli industriali tedeschi, quando la partita cominciò a palesarsi irrimediabilmente perduta. Fu questo il motivo che spinse Speer ad opporsi ai provvedimenti di Hitler della “terra bruciata” per portare l’industria tedesca ad affrontare il dopoguerra nelle migliori condizioni possibili.

D’altronde il rapporto tra i due alleati-rivali e quindi tra le due strutture economiche alla vigilia e durante la guerra è improntato alle visioni future dell’organizzazione dell’Europa. Nella sua puntuale ricostruzione dei rapporti italo-tedeschi Raspin conclude che “economie negotiations between the two countries remained at the level of ad hoc agreements in times of crisis”. (“I negoziati economici tra i due paesi sono rimasti al livello di accordi ad hoc in tempi di crisi”). E questo perché, nella prospettiva di un’Europa sotto l’egemonia politica ed economica tedesca, l’Italia cerca di salvaguardare una sua sfera economica indipendente, tentativo che diventa sempre più difficile con il progressivo deteriorarsi della situazione militare, mentre da parte tedesca un’Italia industriale in sviluppo era vista come l’unica minacciosa concorrenza nel continente.

Non deve a questo punto stupire la reiterata lagnanza italiana relativa alla mancanza di materie prime che si rinviene nei verbali dei colloqui coi tedeschi, nei documenti del tempo e nelle memorie postbelliche. L’argomento poteva essere utilizzato in una quantità di diverse situazioni e tornare quindi utile per giustificare l’atteggiamento di fondo assunto da Favagrossa e non solo da lui. Naturalmente la sfavorevole situazione militare aumentava la dipendenza anche economica dal forte alleato. Ma l’andamento delle operazioni militari dipendeva peraltro anche dallo stato delle forze armate italiane e quindi almeno in parte da una economia bellica che non riusciva a produrre le armi richieste per quella guerra, e questo anche per la politica praticata dalle aziende dell’industria degli armamenti italiana, come le recenti ricerche di Ceva e Curami hanno dimostrato.

pubblicazione molto interessante