a cura di Cornelio Galas

Fonte: “Nikolajewka: c’ero anch’io”. Giulio Bedeschi. Testimonianze fra cronaca e storia

Tenente Giuseppe Cerosa

Compagnia Comando Reggimentale, 5^ Alpini

Si chiamava Giuseppe Adami, colonnello comandante il 5^ Alpini in Russia. Era al deposito di Milano e non l’avevo mai visto; come sempre succede, quelli del deposito erano ritenuti degli eterni imboscati. C’era stata la guerra di Albania e lui non s’era mosso da via Vincenzo Monti assieme a due subalterni di sua fiducia, inoltre si diceva che era abbastanza vecchio e che là ci sarebbe rimasto sino al termine della sua carriera.

L’ho incontrato per la prima volta nel cortile della caserma di Merano a Maia Bassa ed aveva risposto al mio saluto con tanta indifferenza, io ero addetto ai rifornimenti del battaglione comandato dal colonnello Martinoia. Il giorno dopo mi manda a chiamare e mi dice: ho qui la macchina e domani devo andare a Bolzano; c’è tutto il necessario, ma manca la benzina, procurane dieci o quindici litri; per lui sembrava la cosa più facile.

Subito dopo mi aveva detto: vai pure. Dal tono della voce avevo capito che non c’erano difficoltà da poter prospettare, per lui era quanto di più normale di questo mondo. Ne ho trovato presso un fornitore due canestri (40 litri); non mi ha detto neppure bravo, ma forse questo era il mio esame di maturità; infatti, dopo neanche tre settimane ero trasferito alla 5^ Compagnia comando reggimentale in approntamento per la campagna di Russia; il comandante del reggimento era lui.

Aveva formato una compagnia comando coi più disparati elementi: un latifondista, un ingegnere, due dottori commercialisti, un avvocato, un artista (Giuseppe Novello) due giovani sottotenenti (di carriera come lui), un medico e l’ufficiale di amministrazione mandato via sui due piedi alla vigilia della partenza perché si era sottoposto ad una prova poco decorosa in sèguito a scommessa coi suoi colleghi.

Sembrava un uomo di abitudini estremamente borghesi: la partita a bridge nel pomeriggio non la perdeva mai, come pure il tè, così almeno si diceva; con noi subalterni aveva poca dimestichezza, famigliarizzava dal capitano in su. Di come andasse il mio lavoro non mi chiedeva mai, forse si informava da altre parti, visitava sovente i reparti e si cominciava a capire che per il soldato lui aveva la massima comprensione ed affetto. Portava sulla divisa pochi nastrini, ma c’era l’azzurro e di azzurro ne ha aggiunto dopo la campagna di Russia.

Così un bel giorno ci siamo imbarcati su un lungo treno ove ci siamo rimasti per due settimane e lui non si vedeva mai, chiuso nel suo scompartimento. Una notte nei pressi di Brest Litowsk si sente un tremendo colpo ed il treno si arresta all’improvviso; lui non si muove ed io scendo a vedere cos’era successo: la locomotiva giace su un fianco come una balena ferita sbuffando vapore d’ogni parte i partigiani l’hanno fatta saltare, vado da lui a

riferirgli la faccenda e mi dice: meno male, questa notte si dorme. Pace dico io, questo qui non ha paura proprio di niente.

Il giorno dopo si riparte finalmente arriviamo a Nowo Karkowka dove si scende e così cominciano quei lunghi mesi durante i quali io, imboscato, me la passo discretamente. Il colonnello aveva detto che per dare da mangiare agli alpini ci voleva un ufficiale degli alpini e quindi io comandavo il quinto nucleo sussistenza, quattro cinque chilometri dietro la prima linea. Durante tutto quel periodo non l’ho mai visto, mi dicevano che frequentava sovente la prima linea (i suoi soldati).

L’ho visto ridere, una delle rare volte, quando il Battaglione Morbegno una notte mi aveva rubato kg 3,250 circa di oche pelate… fai un bel verbale e non pensarci più, si vede che non gli hai dato da mangiare abbastanza. Così mi aveva detto. Chi dei superstiti non ricorda quella terribile notte a Podgornoje? Già qualcuno aveva cominciato a perdere la testa, ma lui era sempre quello, sembrava di ghiaccio, impassibile e calmo. Raccomanda ai tuoi soldati di tenersi in ordine e puliti i piedi, mi disse; il giorno dopo, superata la salita iniziale, lo vidi in testa al reggimento ove rimase sino alla fine anche quando fu ferito da una scheggia alla gamba.

Circondato dai portaordini dava ordini come se si fosse trovato al deposito di Milano, sempre tranquillo, e la stessa calma la infondeva ai suoi soldati e ufficiali. La notte di Nikolajewka, l’avevo rintracciato in un’isba, su vicino alla chiesa; gli avevo comunicato che per me il tenente Ugo Merlini era da considerarsi spacciato in quanto ferito da una scheggia di cannone anticarro ad una spalla, e avevo visto com’era conciato. Solo un leggero tremito delle gote rivelava la sua emozione. Domani mattina si parte presto mi disse.

Ma gli occhi lustri glieli ho visti fuori dalla sacca quando volle vedere cos’era rimasto del suo reggimento. Una banda di barboni sfilava conciata in un modo difficile da immaginare; per poco non ha pianto ma anche in questa occasione era riuscito a dominarsi. Per descrivere il suo sangue freddo debbo dire che un giorno, dopo Postojalyi, dovendo uscire dall’isba dove ci trovavamo, vedo un carro armato russo a meno

di cento metri; gli dico: signor colonnello, abbiamo qui vicinissimo un enorme carro armato nemico. E lui mi risponde: lascialo fare, se è là non è qui.

Anche il colonnello Adami è ritornato con noi; ora non c’è più è morto; gli avevano dato il grado di generale, ma non era il tipo di farla a gomitate per farsi avanti; era l’uomo che quando si presentavano situazioni difficili, sapeva risolverle nel migliore dei modi. Caro colonnello, molti ti devono la vita, io compreso.

Tenente cappellano p. Mario Vittorio Tonidandel

5^ Reggimento Alpini

E’ la storia di un tascapane che sul fronte russo portavo sempre con me, anche nelle giornate più incandescenti. Di solito conteneva oggetti religiosi da distribuire a chi capitava (soldati italiani o civili russi), e la corrispondenza degli alpini con il denaro da spedire ai parenti quando mi recavo a Podgornoje; c’era anche qualche pacchetto di medicazione di cui ad ogni momento ci poteva essere urgente bisogno. Spesso c’entravano di straforo anche sigarette e pagnotte: tutto poteva dare un po’ di conforto agli alpini che stavano combattendo una guerra durissima fra dune di ghiaccio e che avevano negli occhi (quando riuscivi a vederli sotto l’ispido cespuglio della barba) una nostalgia feroce della casa, lontana migliaia di chilometri.

E venne l’ora tragica del ripiegamento, dell’orrida cavalcata attraverso la steppa gelata. A Postojalyi, nel grandinare dei colpi secchi e inveleniti dei mortai, la slitta che portava l’altarino da campo venne fracassata insieme a tante altre, cariche di bagagli e di cassette. Aiutato dal mio attendente (Angelo Carminati di Ponte S. Pietro che vidi allora per l’ultima volta) scavai una buca, vi deposi i resti dell’altarino che mi fu possibile ricuperare tra le slitte maciullate, coprii il tutto con la neve.

Mi rimase solo il tascapane, appeso a tracolla, nel quale in quel momento tenevo il vasetto dell’olio santo, un paio di pacchetti di medicazione e una dozzina di targhette e di piastrini strappati dal collo o dal bavero della giacca dei soldati morti (alpini o meno) che avevo incontrato lungo la strada tormentosa verso occidente. Fu proprio a Postojalyi, ai margini dell’abitato ormai macinato di bombe, che m’imbattei in un alpino (non ricordo di quale reparto), disteso sulla pista, nel ghiaccio, con una gamba orrendamente sfracellata.

Mi avvicinai per soccorrerlo: mi guardò con un’angoscia infinita nello sguardo, ma la sua voce era ferma quando mi disse che non c’era più niente da fare per lui: volle l’assoluzione e l’estrema unzione; infine mi consegnò un libretto di preghiere perché lo portassi alla sua mamma lontana: segno di un affetto che gli esplodeva nel cuore più lucente che mai nell’ora della morte e di cui, sulla terra, non avrebbe più gustato l’ineffabile dolcezza.

Lungo la strada da Opyt a Nikolajewka (autentica ripetizione, ogni giorno, della via del calvario), il tascapane si andò sempre più gonfiando di piastrini e di altri oggetti atti a identificare i caduti: cioè diventava reliquiario, nel quale ogni piccola cosa era il simbolo vivo del dramma terrificante che aveva stroncato una vita e degli spasimi allucinanti che avevano accompagnato lo spegnersi di una giovinezza.

La mattina del 26 gennaio 1943, sulla selletta di Arnautowo che fu per il Battaglione Tiràno un immenso biblico altare di sacrificio, il tascapane reliquiario visse le ore più dolorose e più epiche le ultime, della sua storia. Liquidati i pacchetti di medicazione (che pure custodivo con cura gelosa) per tamponare gli squarci orrendi dei primi feriti incontrati in quell’inferno, mi aggirai a lungo fra i morti, ed esso – il reliquiario – incominciò a gonfiarsi paurosamente di piastrini, cartoline, penne stilografiche ed altri oggetti, mentre io cercavo di imprimermi nella mente tutti i nomi che leggevo.

Mi toccò così la sorte di frugare sul corpo del sottotenente Giuliano Slataper (medaglia d’oro alla memoria), e la mia mano si arrossò del suo sangue ancora tiepido mentre gli toglievo dal collo la catenina e la medaglietta d’oro, che misi nella tasca del pastrano, sia perché il tascapane era zeppo, sia perché mi era difficile aprirlo e chiuderlo con le mani semiparalizzate dal gelo.

Poco dopo, a metà del costone che scendeva su Nikolajewka, quando già gli alpini si erano scagliati all’arrembaggio e la battaglia infuriava accanita e feroce, mentre stavo terminando di impartire l’assoluzione a un caduto, venni ferito da una scheggia di mortaio. In quell’attimo, svenni. Quando ripresi i sensi, ero nella piazza del paese: avevo la gamba sinistra immobilizzata e il fianco che mi doleva atrocemente: fu allora che mi accorsi di non avere più con me il prezioso tascapane.

Provai una stretta d’angoscia al cuore: ma in quelle condizioni il guaio era irreparabile: nell’inferno della battaglia il reliquiario si era perduto con tutte le sue storie di dolore e di morte: era rimasto nel ghiaccio della steppa, fra il carname glorioso, in mezzo ai corpi lacerati di coloro che erano caduti per aprire agli altri la strada verso la casa. Insieme a una trentina di piastrini distribuiti nelle varie tasche (e tutti regolarmente recapitati alle famiglie), mi restò nella tasca del pastrano la catenina di Slataper; la portai personalmente a suo padre (medaglia d’oro nella prima guerra mondiale), a Trieste, non appena fui ristabilito in salute.

Del figlio amatissimo, restato per sempre nel gelo della steppa, tornavano a padre Slataper solo quella catenina e quella medaglietta: le baciò, come si bacia qualcosa di santo e di supremamente caro: “E’ come baciassi mio figlio” disse.

Tenente Vittorio Zanotti

5^ Reggimento Alpini

Gli alpini camminarono giorni e notti nella steppa, con basse temperature che oscillavano dai -25^ ai -48^ centigradi. Dormirono, forse, tante ore da contarle con le dita di una mano negli undici giorni del loro cammino. Mangiarono, quasi tutti, quantità di cibo irrisorie, pari alla razione sufficiente per due giornate; si dissetarono, salvo rara eccezione, con la neve. Avevano un vestiario ed un equipaggiamento inferiori al nemico.

Erano armati in modo appena sufficiente per una guerra di montagna, dove un fucile può controllare un sentiero, ma nella pianura immensa e sulle colline russe erano degli uomini armati di un grande cuore contro una valanga di ferro e di fuoco. Come riuscirono a battersi e a sopravvivere? Il primo segreto di questi uomini era la presenza fisica che veniva dalla vita di lavoro e sacrificio dell’alpe. Sapevano adattarsi e sopperire alle sorprese della vita. Stavano uniti perché convinti della maggiore forza che da l’unità. La fiducia nelle proprie forze e la fiducia negli altri li teneva tranquilli. Vedevo occhi sereni tra le barbe lunghe che avevano dimenticato acqua e rasoio.

Nel combattimento manovravano ed andavano avanti, anche quando tanti compagni cadevano; la loro freddezza, dovuta alla coscienza del dovere, li portava a ridosso di sbarramenti nemici che attaccati da tale volontà cedevano e si frantumavano: quanto costava passare! Il nemico era tremendamente forte di uomini e mezzi, ben equipaggiato, fresco e baldanzoso, ma dietro a lui, che sbarrava tenacemente ogni uscita dalla sacca, c’era anche il cielo d’Italia.

I problemi della sopravvivenza, tra un combattimento e l’altro, erano tanti e tutti incombenti; non davano requie, e col passare dei giorni si facevano sempre più incalzanti. Bisognava camminare senza posa nella neve con scarpe diventate legno; il freddo era siberiano e ad esso si aggiungeva la tormenta; la fame inimmaginabile era unita alla sete; il sonno, sorprendendo chi riposava sulla neve, strappava l’anima per sempre nel volgere di quindici minuti e li lasciava duri come tronchi d’albero. Bisognava resistere, arrangiarsi ed accettare la volontà di Dio nel sacrificio…

Capitano Giuseppe Novello

Comando 5^ Reggimento Alpini

Prima di Nikitowka, il 25 gennaio, mi raggiunse Bonicelli arrancando sugli sci: “Capitano, abbiamo ancora due Nikolajewka da spuntare prima di essere fuori dalla sacca”. Orientatissimo, tranquillo e sereno come sempre. Il Bonicelli lo si vedeva spesso al reggimento schierato sul Don: veniva volentieri fra gli amici del 5^ dal comando divisione; e senza ch’egli ne parlasse avvertivamo in lui il rimpianto del comandante di plotone mancato. Non c’era stato verso: la sua cultura, la sua intelligenza, il senso di simpatia che sapeva suscitare, avevano finito per ancorarlo alla divisione.

Aveva detto: signor sì, ma io giuro che sarebbe stato ben più lieto di parlare bresciano con gli alpini sulla sponda del Don che tedesco coi tedeschi, traducendo esatto e conciso quanto gli veniva detto, anche se in ambiente più confortevole. Forse avvertiva, esasperandolo e soffrendone, quell’immeritato leggero senso di distacco che in tutti gli eserciti e in tutte le guerre chi è più esposto manifesta inconsciamente al giovane che sta a un comando, per quanto si prodighi, per quanto sia preziosa la sua opera, e perfetto il senso di comprensione.

Ma ora questa sciagurata ritirata rimetteva se non altro su di un solo piano di rischio e di pena i comandi e i reparti, generali e soldati. C’era poco da dire: la mitica voce che chiedeva dalle lontananze di un filo le novità alle tre di notte, esce ora dal compagno che ti marcia accanto da 10 giorni, come te sfiancato dallo sforzo, disperato di spuntarla, impegnato a 30^ sotto zero a condur la guerra del ’91 contro il carro armato e il parabellum, dell’artigianato italiano contro la grande industria.

Questa parità di tutti nella sofferenza e nel pericolo sembrava dare al Bonicelli quasi una compiacenza, un senso ilare di vivere più compiutamente e pienamente la sua ora di alpino fra gli alpini, consentendogli di dare la vera prova di se stesso e della sua maturità; tanto riusciva a mantenersi sereno e controllatissimo in mezzo a tanti veterani che crollavano nel logorio disumano d’ogni forza e d’ogni volontà.

E così l’avevamo visto tante volte vicino, sorridente, con la visione lucida e precisa del momento, dell’itinerario che si seguiva, pronto a prodigarsi, a dire una parola di motivato ottimismo, a interporsi come interprete: e la richiesta o la risposta italiana usciva spesso dalla sua bocca come rafforzata e direi tonificata dal suo tratto che si svelava deciso e signorile pur sotto quel goffo camuffamento cui ci costringeva il freddo.

Ci eravamo visti a Nikitowka la sera del 25: ed eccoci ora insieme a questa Nikolajewka che egli mi aveva preannunciato. Ci siamo arrivati dopo la mattinata tragica che ha visto l’eroico sacrificio del Tiràno che è riuscito a vincere la resistenza nemica e ad avanzare. Siamo nel fondo della balka che accoglie il paese, al sottopassaggio della ferrovia dove sono molti degli alpini che hanno obbedito al grido “Avanti la Tridentina!” del generale.

I russi sparano dalla chiesa, dalle isbe, dalla torre smozzicata dell’acqua potabile. I due carri armati tedeschi sostano nello spiazzo antistante: si attende di riprendere l’avanzata mentre l’artiglieria da montagna batte vivacemente il paese. E’ un momento di arresto e di crisi più acuta. Il sole è scomparso dietro la gran massa di isbe che davanti a noi raggiungono i margini della balka, ma illumina ancora alle nostre spalle i bordi dell’anfiteatro ai quali si affaccia la moltitudine di quelli che stanno a guardare come si risolva la faccenda. Ma la faccenda non si risolve mentre la notte imminente da il senso di una fine più tragica.

Non ci si intende coi carristi tedeschi per riprendere l’avanzata. Qui ci vuole Bonicelli. Ed ecco, alla chiamata del generale, arriva Bonicelli: torna ancora una volta l’interprete esemplare, martella il suo tedesco, sta bene, capito, i carri armati tedeschi ridotti con le munizioni al lumicino, avanzeranno di conserva con gli italiani che procederanno, fiancheggeranno facendo pulizie nelle isbe. Ma i presenti non bastano: ed è con l’arrivo del decimatissimo Edolo, riuscito a farsi largo attraverso la colonna, che la massa degli alpini si muove di conserva col carro armato. Si combatte fra le case, collegati coi reparti delle ali.

Ora Bonicelli ha finito di far l’interprete: c’è qualcosa altro da fare. Eccolo ora, a fianco di un carro armato, nella schiera degli alpini che vanno all’assalto fra scoppi di mortai e scariche di parabellum: eccolo, il mancato comandante di un plotone di alpini bresciani avanzare con un disperato plotone di soldati, di generali, di caporali, di colonnelli, di tenenti, di sergenti e di capitani, il plotone dei tutti uguali nell’ultimo tentativo di aprirsi la

strada verso l’Italia.

Lo ricordo così in mezzo a scoppi e mitragliate, mentre l’artiglieria allunga il tiro e quegli omini, là in alto vicino alla chiesa, i russi, formicolano intorno agli autocarri, in fuga, sembra; se ne vanno, forse la spuntiamo. Uno scoppio più vicino, qualcuno che si china, poi mentre si procede oltre ormai nella penombra, mi dicono che Bonicelli è caduto. Quando nella tranquillità della mia casa, ripenso a tanti compagni che col loro sacrificio ci hanno aperta la strada del ritorno, rivedo con loro Bonicelli, mancato comandante di un plotone di alpini, che va all’attacco a Nikolajewka.

Caporal maggiore Pietro Ongaro

Compagnia Comando 5^ Reggimento Alpini

L’azione di Nikolajewka del 26 gennaio 1943. Interrompono le poche ore di sonno agitato le prime luci dell’alba del 26, e gli spari e i rimbombi sordi; vicini i primi, lontani i secondi. Quella che sarà la decisiva giornata della ritirata si preannuncia gravida di incognite, di timori. Radio scarpa virulenta i fatti, così come a volte li semplifica troppo: ieri correva voce fossimo già fuori, o quasi, dalla sacca… Stanotte il Battaglione Tiràno è partito su allarmi, cosa sarà successo? “Fuori in fretta ragazzi, si riparte…”

La confusione organizzata di certe partenze… uomini che cercano le scarpe, scarpe che si rifiutano di essere calzate perché gelate o perché trovano dei piedi gonfi o… altri padroni! Conducenti che cercano il mulo, graduati le squadre, ufficiali il reparto, chi le armi, chi il paesano ferito, il fratello, il cugino. La tragedia dei reclutamenti alpini… quando va male è il lutto di una vallata! Eppure a un certo punto tutto è a posto, verso le ore sei quello che rimane del 5^ Alpini si muove, direzione Nikolajewka.

Parte l’Edolo, la compagnia reggimentale segue ultima al comando del capitano Barbieri, la sezione RT cui appartengo è in mano al tenente Mario Gariboldi; siamo amici, lo chiamo Mario; per le trasmissioni non abbiamo più niente, il più è stato abbandonato a Podgornoje per mancanza di pile. In compenso siamo imbottiti di bombe a mano, mitra, parabellum, moschetti ’91… Il comando della Tridentina è in un’autoblindo con a bordo il generale Reverberi infaticabile e pochi altri ufficiali superstiti.

Ci supera. Abbiamo fame, fa un freddo cane, si cammina imprecando, lasciando indietro le

ultime isbe di Nikitowka dove avevamo passato la notte. L’Edolo si snoda lontano, del Morbegno non si hanno notizie da più giorni, il Tiràno pare si sia mosso in soccorso di una batteria rimasta accerchiata tutta la notte proprio sulla strada che noi dovremmo percorrere; speriamo gli sia andata bene.

Si rampa un pochino, si piega a sinistra, non c’è il crudo spettacolo dei giorni precedenti con i congelati ai margini, i mezzi e le armi abbandonate, le improvvise raffiche dai boschi sfiorati, i mitragliamenti degli apparecchi russi giù in picchiata sugli alpini; sempre gli alpini quando la va male, sempre gli alpini quando c’è bisogno… Per un momento ci illudiamo di compiere una semplice marcia di trasferimento… “magari “n fina a Gandì” dice il paesano Castelli. Poi la realtà si fa avanti, arrivano notizie del Tiràno: metà battaglione dicono è “scarpe al sole” sulla nostra destra; ha espugnato con durissime perdite, specie di ufficiali, il caposaldo in cui era impegnata la batteria accerchiata già da ieri sera, la 33ª del Gruppo Bergamo.

Verso mezzogiorno arriviamo in un vallone, si sosta, si cerca affannosamente qualcosa da mettere sotto i denti, qualcuno trova delle rape e dei cavoli inaciditi, ci vuol altro…; anche oggi tireremo la cinghia, i muli sono più affamati di noi, brucano i fili d’erba che affiorano dalla neve, sono meravigliosi, guai se non avessimo loro; le nostre armi pesanti, le slitte, i feriti, chi li trascinerebbe? Arriva un ordine: serrare sotto all’Edolo. Due chilometri ancora e siamo sull’altopiano sul cui sfondo sta un lontano abitato: Nikolajewka.

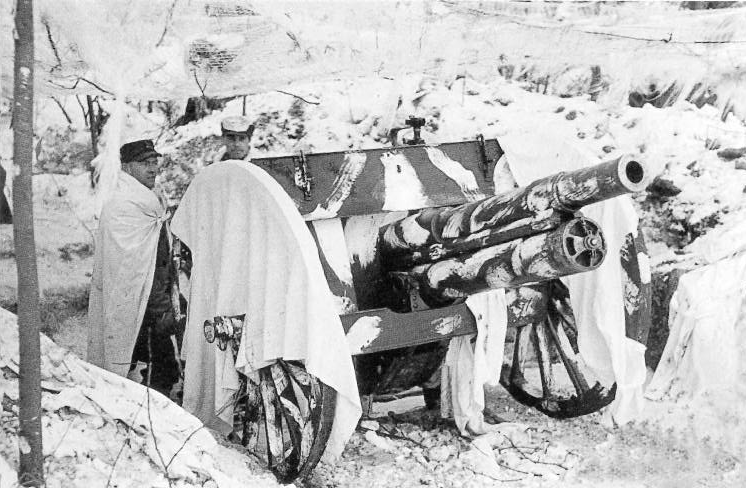

L’Edolo è andato avanti, è già impegnato nell’attacco alla città. Il comando Tridentina è con noi, c’è del nervosismo, un via vai di ufficiali, l’Edolo non riesce a passare, c’è uno sbarramento infernale da parte dei russi… Dietro affluiscono monconi di reparti, arrivano sbandati, alcuni pezzi d’artiglieria da montagna nostri han preso posizione e sparano sulla città da cui partono boati di mortaio contro l’Edolo. E” il Gruppo Valcamonica con le tre batterie intatte: la 28ª, la 29ª, la 30ª; il Bergamo più provato con la 32ª e, dicono, due pezzi superstiti della 33ª.

Arriva una Cicogna tedesca, atterra lì vicino, il pilota parla con il generale Reverberi: superata Nikolajewka non ci sono più colonne russe. Il momento è drammatico, tutti intuiscono la gravità della situazione: o si supera Nikolajewka o è la fine per tutti… la Siberia invece che l’Italia! Arrivano voci, corrono ordini: “Chi è in grado di combattere si armi con qualunque mezzo e si metta a disposizione nei plotoni, nelle squadre che si stanno approntando”; intravedo il generale Reverberi discutere violentemente con ufficiali; evidentemente c’è chi vorrebbe l’attacco sferrato a distanza più ravvicinata con adeguata preparazione d’artiglieria, ma il generale brucia le tappe: “attacco in massa subito, non c’è tempo da perdere…”

Preparo la mia squadra, 12 uomini decisi a tutto, ricordo Boninchi di Edolo, Puntelli Alfredo di Breno, Mario Maspero di Como, Canclini, valtellinese, il caporale Castelli Domenico, paesano di Gandino, e il caporal maggiore della sanità Mario Pace, comasco di Porlezza. Arriva il tenente Gariboldi: la compagnia comando parte all’attacco… Sezione RT avanti! Saranno circa le tre del pomeriggio. In fondo al pendio, lontano, la città proibita… al di là la salvezza, di qua la morte. I miei uomini si fanno il segno della croce, io anche; andiamo avanti, prima in piedi, poi mano a mano entriamo sotto il tiro dei russi, a carponi.

Dico al tenente: “Sarà meglio allargarci di più per offrire meno bersaglio…”; il tenente approva; ormai abbiamo raggiunto l’Edolo, intravedo sulla mia sinistra le squadre che attaccano il terrapieno della ferrovia che funge da baluardo ai russi, la piana è cosparsa di alpini riversi sulla neve, altri ne arrivano, dietro si muove il grosso degli sbandati, è una visione allucinante che non ho tempo di contemplare. Sfruttiamo le anfrattuosità del terreno e ci portiamo verso il terrapieno; purtroppo rimangono colpiti quattro miei uomini: Boninchi, Canclini e due altri, raggiunti da armi automatiche.

Spariamo in cima al terrapieno da dove provengono i tiri e sul quale insiste l’attacco dell’Edolo e si accanisce la resistenza russa; è un trincerone maledetto sul quale si accaniscono i corpo a corpo, le nuvole di fumo dei corpi nostri e nemici, i morti non si contano, si scavalcano assieme ai feriti per riuscire a superarlo. A un certo punto davanti a noi, un passaggio attraverso il terrapieno sotto le rotaie della ferrovia. Viene istintivo di buttarcisi attraverso, Maspero generoso come sempre lo infila; mitra imbracciato spara come un dannato, non faccio a tempo a fermarlo, appena oltre una raffica lo abbatte, è di là riverso con la faccia verso il cielo.

Ormai la compagnia comando, i cosiddetti “servizi” tenuti in non cale da quelli della prima linea, è in piena azione emulando l’Edolo che si batte alla nostra sinistra; gruppi di noi si buttano sul terrapieno decisi a oltrepassarlo ad ogni costo. Invito i miei uomini rimasti a fare altrettanto: coraggio ragazzi… e mi ci butto coi primi, bombe a mano, raffiche, urla… sono sul culmine… una raffica mi investe come se un pugno mi avesse spezzato il braccio destro e un altro sfondato il torace, non ho tempo di riflettere, mi trovo giù ruzzoloni in fondo al pendio dall’altra parte, i miei uomini mi seguono, mi sopravanzano, nessuno s’è accorto delle mie ferite, mi rialzo, sono di nuovo con loro, investiamo un’isba a bombe a mano, escono dei russi, due si arrendono, dietro noi altri accorrono, la sensazione di aver superato il limite di resistenza russa ci da coraggio, i russi ripiegano incalzati ora da una marea di disperati decisi a tutto!

A un certo punto mi si annebbia la vista, mi rendo conto delle ferite dal sangue che mi inzuppa, ho paura di morire. Mi è vicino per fortuna il caporal maggiore di sanità, Pace, mi sospinge in una isba. Due ferite di pallottola al braccio e altre due in una costola certo spezzata; mi medica alla meglio, riprendo animo, mi ributto sotto perché c’è bisogno di uomini validi, perché i russi potrebbero contro attaccare e ributtarci. Le prime ombre della sera, di quella sera, coprono pietose la tragedia ancora in atto di gente che muore per le ferite di poche ore prima, dei morti insepolti, dei lutti che le madri ancora ignare apprenderanno sgomente!

Son cessati gli spari, in loro vece il vociare dei cento dialetti alpini fino a che anche questi si spengono per lasciar posto a un sonno profondo di membra sfinite e sfigurate dopo l’ultimo assalto. Al mattino seguente il capitano Valesiani di Clusone ci da la sveglia e ci riincamminiamo fiduciosi, l’incubo è finito, i più sani arriveranno a piedi fino a Gomel… l’è naia, vedo!