a cura di Cornelio Galas

Siamo all’ultima puntata di questa “Caccia all’oro nazista” in Alto Adige. Anche se per la verità molto altro ci sarebbe da dire. Soprattutto per quanto riguarda il “parcheggio” di gran parte di quel tesoro nelle banche svizzere e il ruolo degli Alleati, nel dopoguerra, in questa vicenda. Un argomento questo che ci ripromettiamo in ogni caso di approfondire più avanti, non appena verificati alcuni documenti d’archivio e altre fonti.

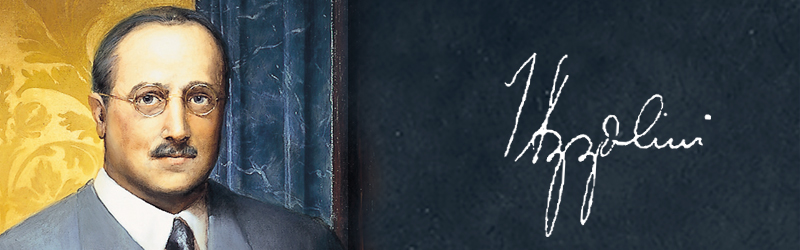

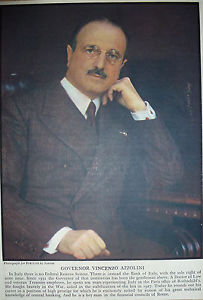

Torniamo, adesso, per capirne meglio la portata, al processo a carico di Vicenzo Azzolini, governatore della Banca d’Italia, con il quale abbiamo chiuso la puntata precedente. Alla fine di aprile del 1944 Vincenzo Azzolini è a Roma e si nasconderà attendendo l’arrivo degli alleati. Gli alleati arriveranno ai primi di giugno e il primo agosto Azzolini sarà arrestato – come abbiamo visto – per ordine dell’”Alto Commissario aggiunto per la punizione dei delitti del fascismo”, Mario Berlinguer, padre di Enrico il futuro segretario del Pci.

Mario Berlinguer

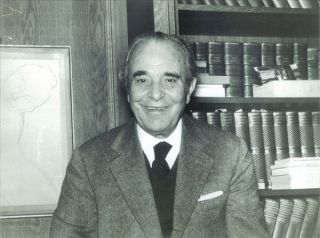

Il 9 ottobre comincerà il processo; pubblico ministero è Sinibaldo Tino, fratello del futuro presidente di Mediobanca, Adolfo. A rappresentare la Banca d’Italia come parte civile sarà invece il settantacinquenne Niccolò Introna, nominato commissario dell’istituto alla liberazione di Roma.

Sinibaldo Tino

Il processo si concluderà – vedi quinta puntata – con la condanna del governatore a 30 anni di reclusione. Azzolini rimarrà in carcere quasi due anni; sarà scarcerato nel settembre del 1946 in seguito all’amnistia voluta da Togliatti. Nel febbraio 1948 la Corte di Cassazione annullerà la sentenza di primo grado, perché il fatto non costituiva reato. Azzolini morirà a 85 anni nel 1967.

Palmiro Togliatti

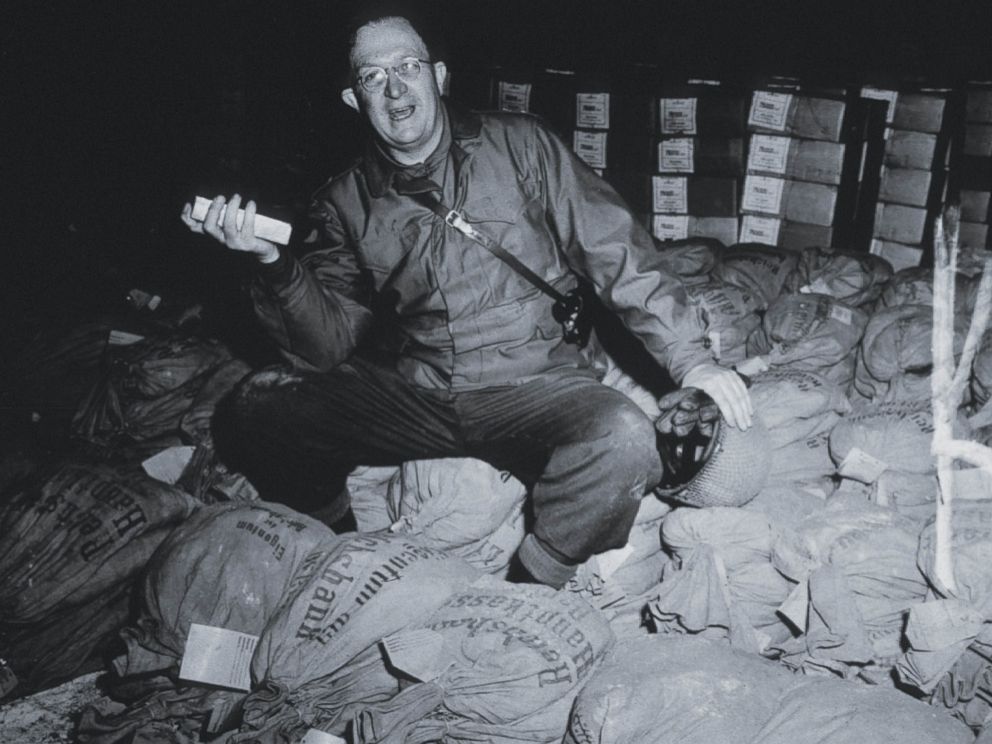

Sandro Gerbi sul “Corriere della sera” del 13 ottobre 1994 ha così ricostruito quel “processo dell’oro”. “L’Alta Corte di Giustizia entrò senza preamboli nella settecentesca sala riunioni dell’Accademia dei Lincei, al secondo piano di Palazzo Corsini. Erano le 12.35 di sabato 14 ottobre 1944. Vincenzo Azzolini, quasi 73 anni, da tredici governatore della Banca d’Italia, attendeva in piedi, le mani appoggiate sul tavolo, pallido, ma calmo. Bazza larga, da prelato, capelli grigi, baffetti a fior di labbra, occhiali a stanghetta e, all’occhiello, il distintivo di una medaglia d’argento, sapeva di rischiare la vita.

Da sinistra: Niccolò Introna, Vincenzo Azzolini e Pasquale Troise.

L’imputazione era infatti gravissima. Pendeva su di lui l’accusa di aver “posteriormente all’8 settembre 1943 in Roma collaborato con il tedesco invasore, facendo al medesimo la consegna della riserva aurea della Banca d’Italia”. Ed il clima politico sociale non gli era certo favorevole, con una popolazione ancora dolente e bramosa di vendetta per le ferite dell’occupazione nazista.

Palazzo Corsini a Roma

Nel silenzio e nella trepidazione generali, sotto la spada di Damocle della pena capitale, il presidente Lorenzo Maroni – a sua volta da ambienti di destra indicato come cripto fascista – diede lettura del verdetto: con le attenuanti generiche, trent’anni di reclusione. Alle 12.36 era tutto finito. L’imputato veniva trasferito a Regina Coeli e di lì al reclusorio di Procida.

Vincenzo Azzolini

L’episodio è oggi ormai quasi dimenticato, ma a quei tempi il governatore Azzolini era un personaggio assai noto, non foss’altro perché la sua firma compariva su tutte le banconote del Regno. Era uno dei grandi “commis” dello Stato, con alle spalle un “cursus honorum” importante. Nato a Napoli nel 1881, si era qui laureato in giurisprudenza, con una tesi in scienza delle finanze (relatore Francesco Saverio Nitti).

L’economista Giorgio Mortara lo ricorda come un ragazzo “molto serio e studioso, ma, al contrario di certi sgobboni, simpatico perché buono, modesto e sempre pronto al sorriso”. Entrato nel 1905 al ministero del tesoro, aveva percorso tutti i gradi della carriera fino ad essere nominato direttore generale nel 1927, su proposta dell’allora ministro Giuseppe Volpi di Misurata.

Giorgio Mortara

Un anno dopo fu chiamato alla direzione generale della Banca d’Italia – sotto il mitico governatore Bonaldo Stringher – scavalcando candidati interni come il vicedirettore generale Niccolò Introna. Finalmente, il 10 gennaio 1931, alla morte di Stringher, Azzolini veniva eletto governatore”.

Bonaldo Stringher

Continua Gerbi: “La sentenza suscitò notevole emozione nel mondo economico italiano. Raffaele Mattioli, amministratore delegato della Banca Commerciale Italiana, ne fu sconcertato; Diego Stringher, figlio di Bonaldo, diede addirittura le dimissioni da sindaco della Banca d’Italia; Giorgio Mortara manifestò pubblicamente la propria solidarietà; Paolo Baffi volle più tardi scrivere che ‘la giustizia’ poneva drammaticamente fine alla carriera di Azzolini, come l’avrebbe posta, trentacinque anni dopo, alla mia”.

Ed ora passiamo alla seduta n. 491 del 23 febbraio 1999 della Camera dei Deputati. 1999 il sottosegretario al Tesoro Roberto Pinza (governo d’Alema 21 ottobre 1998 – 22 dicembre 1999), risponde ad un’interrogazione dell’on. Sandro Delmastro delle Vedove. Oggetto: Restituzione dell’oro italiano prelevato durante il regime nazionalsocialista. Riportiamo integralmente il verbale di quella risposta.

Roberto Pinza

ROBERTO PINZA: “Signor Presidente, con l’interrogazione n. 3-02789, l’onorevole Sandro Delmastro delle Vedove chiede notizie circa la vicenda dell’oro italiano sottratto dai nazisti nel 1944; chiede, altresì, di conoscere quali iniziative si intendano adottare per addivenire al recupero integrale della massa aurea asportata dai tedeschi.

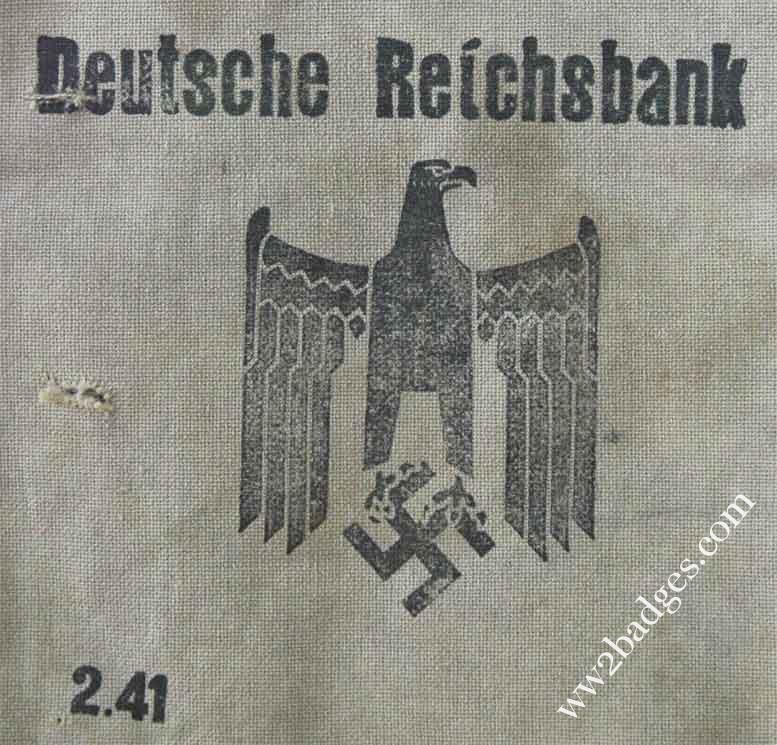

Al riguardo, sentita la Banca d’Italia, si premette che, nel settembre del 1943, le autorità tedesche, in qualità di forza militare occupante, ordinarono alla Banca d’Italia di trasferire presso la sede di Milano l’oro in verghe e monete depositato nella cassa centrale della banca medesima. Il trasferimento avvenne in due riprese, il 22 e il 28 settembre 1943, per un quantitativo complessivo di 119.251 chilogrammi.

Con lettera del 13 dicembre 1943, il ministro delle finanze della Repubblica sociale italiana dispose che dalla sede di Milano il quantitativo di oro in questione venisse trasferito, per ragioni di sicurezza contro le offese aeree, presso la località di Fortezza. L’operazione venne eseguita in data 16 dicembre 1943.

Nel febbraio e nell’ottobre 1944 parte dell’oro custodito a Fortezza fu spedito a Berlino, in esecuzione di accordi intervenuti fra i governi della Repubblica sociale italiana e della Germania. Un’ulteriore partita veniva inviata, nell’aprile 1944, in Svizzera, in adempimento di obblighi precedentemente assunti dall’Italia nei confronti della BRI e della Banca nazionale svizzera.

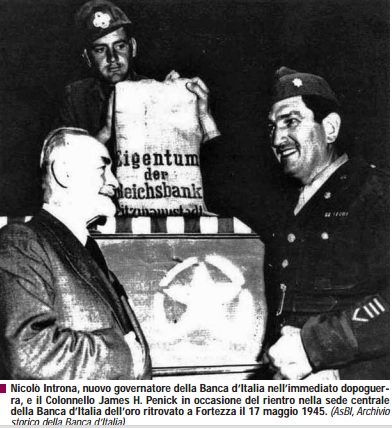

Nel maggio 1945, a conflitto terminato, le autorità militari alleate riconsegnarono al Governo italiano l’oro residuo rinvenuto a Fortezza. Nel 1946 veniva costituita, da parte dei governi americano, inglese e francese, una commissione tripartita incaricata di richiedere a ciascuno dei paesi depredati delle riserve, una valutazione delle perdite subite, per procedere poi alla restituzione proquota dei quantitativi di oro monetario rinvenuti in Germania o che avrebbero potuto essere recuperati da un paese terzo presso il quale fossero stati trasferiti dalla Germania.

Tenuto conto delle restituzioni avvenute a favore dell’Italia, l’oro non ancora recuperato si commisurava, fino al 1996, a 24.903 chilogrammi. Una completa ricostruzione delle vicende dell’oro monetario in questione è contenuta nella memoria «Vicende riguardanti l’oro depositato presso la Banca d’Italia (1943-1958)», presentata dalla Banca d’Italia alla conferenza sull’«Oro nazista», tenutasi a Londra nel dicembre 1997.

Si fa presente che la citata commissione tripartita, nel corso del 1998, prima di sciogliersi, ha proceduto ad un’ultima residua assegnazione dell’oro recuperato. All’Italia è spettato un quantitativo di 765 chilogrammi circa. Di conseguenza, la parte non restituita della riserva aurea si è ridotta a 24.138 chilogrammi circa. L’Italia ha, perciò, ricevuto circa il 64 per cento del totale di oro sottratto dai nazisti.

Va precisato, inoltre, che il Governo italiano ha deciso di partecipare, nel corso del 1998, al nuovo fondo internazionale per le vittime del nazismo, conferendo al fondo stesso il controvalore della vendita alla Banca d’Italia della residua assegnazione di oro monetario. La vendita alla Banca d’Italia ha avuto luogo il 29 giugno scorso, ed il controvalore è stato di circa 12,8 miliardi di lire.

All’atto di ricevere dalla commissione tripartita il quantitativo d’oro di 765 chilogrammi, consapevole della mancata restituzione di una quota residua di oro, il plenipotenziario italiano ha reso, in data 25 giugno 1998, una dichiarazione con la quale il Governo italiano riafferma il diritto relativo all’oro non recuperato, nel caso in cui si presentino occasioni di recuperarlo o di ottenerne il rimborso.

Si precisa che non si possiede alcuna informazione che confermi l’esistenza presso archivi americani di documenti provenienti dalla Reichsbank. Nel repertorio delle fonti in materia, pubblicato nel maggio 1997 dal Dipartimento di Stato americano (Finding Aids to Records at the National Archives) non vi è, infatti, traccia, nella sezione dedicata, di documenti risalenti all’ex banca centrale tedesca.

Il Ministero degli esteri ha, comunque, comunicato che interesserà in proposito il Governo di Washington allo scopo di ottenere informazioni circa la sorte dei documenti che l’onorevole interrogante indica come già appartenenti al dipartimento «oro» della Reichsbank.

PRESIDENTE. L’onorevole Delmastro delle Vedove ha facoltà di replicare.

SANDRO DELMASTRO DELLE VEDOVE

SANDRO DELMASTRO DELLE VEDOVE. Onorevole Presidente, onorevole sottosegretario, a differenza dei colleghi che mi hanno preceduto, debbo dire che in questa circostanza il Governo ha fornito una risposta articolata e documentata in ordine al problema in oggetto che non è di poco conto, perché si parla di almeno 71 tonnellate di oro prelevate nel 1944 dall’Italia e trasportate in Germania.

Prendo atto delle vicende, così come sono state articolate nella risposta del sottosegretario; prendo atto che il Governo si è comunque impegnato per il recupero di questa massa di oro sottratta al nostro paese, e prendo soprattutto atto della disponibilità manifestata dal Governo, che ringrazio, di interessare l’esecutivo americano attraverso gli uffici e i funzionari del Ministero degli esteri.

Molti giornali di grande prestigio (non ultimo Il Sole 24 ore) hanno riferito con estrema precisione in ordine al fatto che alcuni documenti ormai pubblici provenienti dall’archivio federale di Coblenza, in Germania, testimoniano appunto che tutti gli atti del dipartimento «oro» che si trovavano custoditi nella Reichsbank furono prelevati dagli stessi americani nel 1948 e affidati alla Bank Deutscher Laender, da cui nacque la Bundesbank.

Sotto questo profilo ritengo che, in ragione di un principio elementare di giustizia oltre che in ragione dell’alleanza fra il nostro paese e gli Stati Uniti d’America, valga la pena di fare questo approfondimento documentale per provvedere ad ottenere la restituzione di questo ingente quantitativo d’oro. Ringrazio comunque il sottosegretario per la serietà della risposta data e per la disponibilità del Governo all’approfondimento del tema.

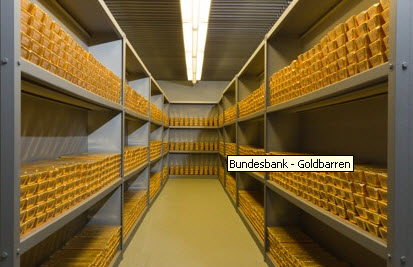

Ma quanto sono importanti – e qui arriviamo ai nostri giorni – le riserve auree per la Banca d’Italia? Diciamo subito che l’oro, per le sue caratteristiche, riveste un ruolo particolare nelle riserve delle banche centrali: consente di diversificarne la composizione e, non essendo una attività “emessa” da un governo o da una banca centrale, il suo valore non è influenzabile da decisioni politiche o dalla solvibilità dell’emittente; per questo contribuisce a garantire la stabilità finanziaria interna.

Le riserve auree italiane rappresentano la terza riserva aurea al mondo, dopo quella degli Stati Uniti e della Germania, la quarta se si considera anche la dotazione del FMI (Fondo Monetario Internazionale). La riserva è costituita da 2.452 tonnellate. Alla fine del 2013 il valore complessivo delle riserve auree era di quasi 69 miliardi di euro a prezzi correnti (871,22 euro per oncia di oro fino).

La Banca d’Italia ereditò dai tre istituti di emissione da cui trasse origine anche le loro riserve auree, circa 78 tonnellate di fino proveniente per l’86 per cento dalla Banca Nazionale nel Regno.

Nel 1926, in relazione all’assegnazione alla Banca d’Italia del privilegio esclusivo del potere di emissione, vennero cedute all’Istituto le riserve del Banco di Sicilia e del Banco di Napoli: circa 70 tonnellate, provenienti quasi per intero dal Banco di Napoli. Nel 1933 la riserva superava le 561 tonnellate ma all’ingresso in guerra, dopo consistenti cessioni, il quantitativo complessivo era sceso a 106 tonnellate.

All’armistizio, nel settembre del ’43, il comando tedesco ordinò il trasferimento delle riserve auree a Milano: la Banca, dopo un fallito tentativo di occultamento, fu costretta a organizzare il trasferimento di tutto l’oro conservato presso le sacristie della Cassa Centrale.

Vincenzo Azzolini

Il Governatore Azzolini riuscì però – ne abbiamo ampiamente riferito – a ottenere che l’oro non fosse confiscato, bensì trasferito presso la Sede di Milano sotto il pieno controllo della Banca; 10,8 tonnellate – vincolate a garanzia di una anticipazione concessa all’Istituto nazionale del commercio con l’estero (INCE) da un gruppo di banche svizzere – vennero trattenute presso l’amministrazione centrale della Banca.

Ricapitoliamo quanto detto più volte. Alla fine del ’43 i Tedeschi trasferirono da Milano a Fortezza (in Alto Adige) 92,3 tonnellate di oro. Nel febbraio del ’44 venne firmato a Fasano un accordo tra la Germania e la Repubblica Sociale Italiana che metteva “a disposizione dell’Ambasciatore e Plenipotenziario della Grande Germania in Italia l’importo complessivo dell’oro di libera proprietà della Banca d’Italia”: a maggio le riserve auree diminuirono di 50,5 tonnellate, asportate dalle autorità tedesche. In ottobre seguì un’altra parziale asportazione di 21,7 tonnellate.

Nel maggio ’45, dopo la fine della guerra, gli Alleati riportarono a Roma le residue partite di oro della Banca d’Italia rimaste a Fortezza. Nel 1946 la “Commissione tripartita per la restituzione dell’oro monetario” ai Paesi che avevano subito asportazioni da parte dei nazisti assegnò alla Banca d’Italia circa 31,7 tonnellate delle 69 richieste, e nel 1958 operò una ulteriore attribuzione di 12,7 tonnellate. La quantità ufficialmente persa dalla Banca, in ragione degli eventi bellici, fu di circa 25 tonnellate.

Presto, dapprima anche per le esigenze connesse al rispetto degli accordi di Bretton Woods e con l’adesione al FMI, la Banca tornò ad acquistare oro. Alla chiusura del primo bilancio al 30 giugno 1946, l’Ufficio italiano cambi (UIC) deteneva oro per 1,8 tonnellate, ceduto dalla Banca di Francia, e nel corso degli anni successivi, a partire dal 1951 e fino al 1960, l’UIC acquistò ingenti quantità di oro.

Nel 1960 e nel 1965 vennero attuati due trasferimenti dalle riserve dell’Ufficio a quelle della Banca d’Italia per complessive 1.889 tonnellate, in base al principio che riconosceva alla Banca la detenzione delle riserve auree e all’UIC la gestione di quelle valutarie: l’oro della Banca salì a 2.136 tonnellate. Seguirono negli anni altre variazioni delle quantità detenute, principalmente non dipendenti da operazioni sul mercato; nel 1976, a seguito dell’operazione di credito effettuata con la Deutsche Bundesbank per conto dell’UIC, vennero retrocesse all’Ufficio 543 tonnellate.

Le ultime variazioni quantitative, che hanno portato le riserve alle attuali consistenze, sono avvenute nel 1998 con il definitivo trasferimento dell’oro detenuto dall’UIC e il 5 gennaio 1999, con il conferimento alla BCE di 141 tonnellate di metallo. Per riferimenti particolareggiati sull’andamento delle consistenze, basta leggere le Relazioni al bilancio della Banca d’Italia.

Poiché le riserve nazionali costituiscono parte integrante di quelle dell’Eurosistema, le regole di contabilizzazione sono stabilite in ambito SEBC: le riserve auree sono valutate al prezzo di mercato della fine dell’esercizio, espresso in euro per oncia di oro fino; tale prezzo è ottenuto dalla quotazione dell’oro in dollari stabilita al fixing di Londra al 31 dicembre, convertita al tasso di cambio dell’euro nei confronti dello stesso dollaro.

Le plusvalenze, se non realizzate, sono imputate al corrispondente conto di rivalutazione, mentre le minusvalenze sono coperte prioritariamente con le pregresse rivalutazioni e per l’eventuale eccedenza sono imputate al conto economico.

Le riserve auree della Banca d’Italia Sono custodite per circa la metà della loro consistenza presso le “sacristie” della Banca d’Italia a Roma. Il resto delle riserve è depositato all’estero: la parte più consistente è custodita a New York presso la Federal Reserve. Altri contingenti di dimensioni più contenute si trovano a Berna, presso la Banca Nazionale Svizzera, e a Londra presso la Banca d’Inghilterra.

La scelta della dislocazione presso diverse banche centrali deriva, oltre che da ragioni storiche, anche da una strategia di diversificazione, comune a quasi tutte le grandi istituzioni detentrici di riserve auree. Come riferito sul sito ufficiale della Deutsche Bundesbank (comunicazioni datate gennaio 2013), la Banca Centrale Tedesca ad esempio, detiene a Francoforte il 31 percento del proprio oro; si prefigge di reimportare con gradualità quantitativi tali da arrivare nel 2020 a detenere in Germania la metà della riserva aurea, lasciando all’estero la metà rimanente.

Presso la Sede della Banca d’Italia sono complessivamente custodite 1.199,4 tonnellate di oro. Di queste, 4,1 tonnellate sono in forma di moneta (871.713 pezzi, cosidetto “oro monetato”) e la restante parte in forma di lingotti. I lingotti sono 95.493, per un peso complessivo di circa 1.195,3 tonnellate. Una parte di questi sono detenuti per conto della BCE perché rappresentano una componente delle riserve valutarie conferite ai sensi dell’art. 30 dello Statuto del SEBC/BCE.

La maggior parte dei lingotti è di tipo tradizionale a forma prismatica, ma non mancano diversi esemplari di tipo “americano” a forma di parallelepipedo con gli angoli smussati, o di tipo “inglese” dal caratteristico aspetto “a panetto”. Il peso dei singoli lingotti è ricompreso in un range che va da un minimo di 4,2 kg. a un massimo di 19,7 kg.; il peso medio è di poco superiore ai 12,5 kg.

Molti lingotti presentano la caratteristica “unghiata”, prova dell’avvenuto controllo sulla bontà intrinseca del metallo. La purezza è certificata dal valore del titolo, che è la percentuale di oro fino usata nella lega. Il titolo medio si aggira intorno a 996,2; non pochi lingotti hanno anche il titolo di 999,99.

In tempi recenti, per effettuare saggi sui lingotti, è stata utilizzata una nuova tecnica di prelievo di micro quantità di metallo (cosiddetto “carotaggio”), effettuata con uno strumento simile al trapano, che consente di saggiare qualsiasi punto della superficie della verga. Su ciascun lingotto è impresso il numero di fusione, una sorta di matricola apposta dalle varie officine di fusione che, normalmente, punzonano con il loro simbolo il lingotto.

Annualmente la Società di revisione del bilancio della Banca, che esercita il controllo anche per conto della Società di revisione incaricata di certificare il bilancio della BCE, effettua una verifica su tutto l’oro detenuto a riserva depositato nelle sacristie in collaborazione con il Servizio Revisione interna della Banca d’Italia.

In occasione del passaggio di consegne tra Titolari della Struttura responsabile della custodia, vengono effettuate verifiche delle consistenze; altre verifiche di tipo interno possono essere eseguite dal Servizio Revisione interna della Banca.

Le verifiche sull’oro detenuto all’estero sono effettuate dai revisori esterni sulla base delle attestazioni rilasciate annualmente dalle banche centrali depositarie.

Per saperne di più basta far riferimento alla Collana storica della Banca d’Italia:

- I bilanci degli Istituti di Emissione. 1894-1990. A cura del Servizio Ragioneria della Banca d’Italia. Laterza 1993.

- I Nazisti e l’oro della Banca d’Italia: sottrazione e recupero. 1943-1958. A cura di Sergio Cardarelli e Renata Martano. Laterza 2000.